北京旧影与新颜

作者:三联生活周刊文·王锋 摄影·董宁

84岁的张开济老人说起话来声音低哑而清晰:

84岁的张开济老人说起话来声音低哑而清晰:

“我出生在上海,从小就有些崇洋。上海外滩上那些高楼大厦给我留下很深的印象。这让我年轻时就立志要做建筑师。”

然而,60年前的一件往事,改变了张开济先生的生活走向。

“1935年,一身洋装的我拎着皮箱第一次从上海来北京。当火车快进站时,我首先看到的就是在蔚蓝的天空下耸立着的那雄伟粗壮的东南角楼。当时我都看呆了,不禁由衷赞叹,帝都风貌的确气象万千,现代城市的高楼大厦何能同日而语!

“自此我迷恋上北京,并留了下来。”人的一生中有两样东西不会忘记,那就是母亲的容貌和城市的面孔。——纳齐姆·希克梅特

北京的面孔端庄而平实。

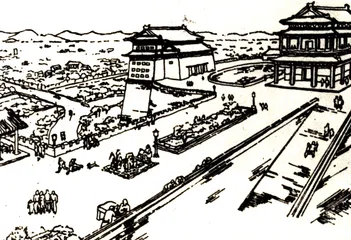

从永定门向北,到前门,再到钟楼鼓楼,一条纵贯8公里的中轴线构成这座城市的脊梁。轴线两边街道基本对称,庄严肃穆,其气魄为世界其它都市少有。早在本世纪初,一位法国建筑学家就说:北京城的平面设计匀称而明朗,是世界奇观之一,是一个卓越的纪念物。

中轴线上,是一组又一组纪念性大型建筑。由南及北,层次分明,且趣味深长。中轴线把你由永定门领到前门,五牌楼,是一个高峰。过桥入城,到中华门,远望天安门,一长条白石板的“天街”,止于天安门,又一个高峰。然后进皇城,过端门到达午门前的广场。在这里我们看到了紫禁城,四角有窈窕秀丽的角楼。中间五凤楼皇阙嵯峨,金碧辉煌。然后经过一个广场,到达最高峰——太和殿。由此向北过了乾清宫逐渐收缩,到神武门和景山渐近结束。在鼓楼钟楼的尾声中,“画卷”终了。

皇城威严,民居则质朴。

四合院是世界上有名的建筑组合体。它由三四栋很简单的平房组合而成。格局大体相同:正立面,每开间从柱到柱有一个大窗,中间开间窗加门。各院的大小、走向稍有不同,院落之间串联的方式也有不同,这种“环境布局”的观念在世界民居中非常独特。 大量的四合院构成了北京城市建筑的基调和底色。由此而形成的城市天际线平缓、舒展、开阔,同时又节奏鲜明,最有效地突出了故宫、景山和天坛等标志建筑,十分和谐。

大量的四合院构成了北京城市建筑的基调和底色。由此而形成的城市天际线平缓、舒展、开阔,同时又节奏鲜明,最有效地突出了故宫、景山和天坛等标志建筑,十分和谐。

世界建筑大师贝聿铭先生70年代初到北京,曾饱含深情地说:“北京是座平房城市,它灰色的基调和狭窄的胡同都让人倍感亲情。”

1949年,北京解放了。新中国面临的第一个城建问题,便是北京环城40余公里的城墙怎么办?拆?还是保留?

主张拆的人拿出理由:城墙是帝王遗迹、古代防御工事,现在用不上了,何况城墙还阻碍了交通。拆墙可得地皮修路,可得砖石砌房。当时新中国百废待兴、人民当家作主,这样的意见很得人心。

建筑学家梁思成看到的更多是北京城作为世界重要古城遗迹的文化价值和今后的发展规模。他主张保留城墙,在老北京的西边另辟新地,建筑一个新北京。

新北京南起丰台,北至圆明园福海,形成一条新的南北中轴线,长安街则像一根巨大的扁担,一头是现代中国的政治心脏,另一头是古老中国的城市博物馆。

梁先生还充满激情地勾画了一幅北京老城的远景图。若干年后,整个北京老城将成为一个巨大的历史博物馆。环绕老城的城墙及护城河可建成环城公园,宽约10米的城墙上面,可以砌花池,栽植丁香,铺上草地,夏季黄昏,可供数十万人纳凉游息。秋高气爽的时节,登高远眺,俯视全城,西北是苍茫西山,东南有无际平原,这将是世界独一无二的环城立体公园。

可是,世事沧桑。在并不太长的时间里,历史以其惊人的速度和绝决演绎着自己的故事。环城公园终成海市蜃楼,北京城里马路拓宽了,高楼盖起来了,新生活的热潮迅速吞没了旧北京灰白的天空。

但与此同时,也有人对老北京城的消亡满心伤怀,在破坏的同时又极力提倡建筑传统的回归,以期从大大小小的屋顶斗拱上挽留渐行渐远的历史残梦。

北京的面孔变得戏剧又诡秘。古都风貌,旧梦难圆?——清华大学建筑学院曾昭奋

建筑传统运用于创作,在20世纪的中国建筑界曾经形成了几次热潮。

早在30年代,中国第一本《中国建筑史》中,建筑大师乐嘉藻就大声疾呼反对西洋建筑入侵,竭力推崇“中国之平屋”;当时以营造学社为代表的学者和建筑师不遣余力地整理研究传统建筑艺术遗产。受其影响,一批带有浓厚传统色彩的新建筑应运而生。有意味的是,这些传统建筑居然大多出现在有“十里洋场”之称的上海。如原上海市政府、上海中国银行等。

50年代,在“社会主义内容,民族形式”的口号下,“大屋顶”成为第二轮传统潮流的代表。在当时北京十大建筑中,具有传统形式的作品在半数以上。戴念慈设计的北京饭店新西楼,张镈设计的民族文化宫,陈登鳌设计的国防部大楼,张开济设计的部委办公楼,都不同程度地运用了传统建筑中重檐、组亭、歇山顶,大屋顶等形式,丰富了古都北京的建筑形态,也引起了建筑界的一些争议。但争议还未展开,随之而来的“反复古、反浪费”批判,又把“大屋顶”推上了被告席。

进入90年代,改革开放带来了规模空前的建设大潮。发生在八九十年代中国社会的这场革命,其规模的宏阔和对人的改变之彻底都是我们这个民族历史上从未有过的。可偏偏在这个时候,“大屋顶”卷土重来。 北京西站的另一设计方案(马国馨主持)

北京西站的另一设计方案(马国馨主持)

1995年初,北京举办了一个以“繁荣建筑艺术创作,夺回古都风貌”为主题的建筑设计展览会。展览会上展出的65件作品中,有32件运用了各种各样的仿古屋顶——庑殿,歇山,攒尖,悬山,十字脊,占展品的49.2%;另有8件是运用单坡屋檐和腰檐,占12.3%,应验了“琉璃檐子大柱廊”的老话。在一个以前所未有的步子迈向明天的现代都市里,它的建筑设计却相当一部分在形式上拘泥于“传统”,这个现象引起了行业内外的忧虑。

其实,设计成果展是在1995年,可建筑界关于建筑“传统与创新”的理论探讨,早在80年代初就开始了。

梅尘在中国建筑学权威刊物《建筑学报》1981年第4期上撰文指出:“中国建筑的遗产真正是千篇一律、千年一律,北京的四合院,千家万户,有什么两样?上起战国,下迄明清,变化微乎其微。”

1985年10月的“繁荣建筑创作学术讨论会”上,戴念慈大力提倡建筑的“民族形式,社会主义内容”,批判各种形式的“时髦建筑”。

1985年山东曲阜落成的阙里宾舍,把“传统与创新”的争论推向一个高潮。这座高级宾舍是中国当代建筑史上一个很特殊的作品。一部分人把它作为建筑回归民族形式的创作方向,另一部分中青年建筑学者却表示出不同看法。清华大学陈可石认为:“阙里宾舍与传统形式采取了一种守旧消极的协调,它并非我们这个时代的方向。今日建筑的诗情只能到未来去寻找”。

关于阙里宾舍的争论,早已超出了宾舍本身,它意味着两种思维、两种观念开始交锋。一边是“民族形式”理论的实践;另一边则开始了追求中国建筑现代化的呼喊。

几乎与阙里宾舍的争论同时,1986年初,建筑界对琉璃厂文化街的改建展开了建筑评论。琉璃厂本是北京市很有味道的一条街,而改建却把原来的真古董去掉,换上假古董。从环境设计的角度看,琉璃厂文化街的改建没有保持原有的民俗性,破坏了特定的氛围。建筑师们认为:一条街的形式是历史的积淀,一条街像一条历史的河流,由过去流经现在流向未来,它逐渐形成的历史风貌是无从模仿的。

清华大学建筑系教授陈志华认为:“古都风貌唯一不可替代的载体是古建筑和古城区。此外,什么建筑也搞不成古都风貌。世界上没有任何一个城市会以仿古建筑作为自己的特色,新建筑就应该是新风貌。”曾昭奋先生也在1986年9月25日的《北京日报》上撰文:“共和国的首都,不是一件老古董,不应成为一个维护和展示旧风貌的文物博物馆。它是一个充满活力,不断发展的有机体。把‘民族形式’(实际是明清形式或明清宫式)硬塞给我们的建筑师和城市,是与城市现代化的发展背道而驰,是一种倒退。”

“古都风貌,旧梦难圆,时代风采,势所必然。”曾先生最后断言。解放50年了,北京的房子怎么还照着光绪年间的样子盖?——一位北京老人

10年过去了,曾昭奋先生当年的忧虑依然无法释怀。“古都风貌,旧梦难圆”,似乎已经成为一个无可更改的历史现实。而建筑的“时代风采”好像也没有必然到来。

1995年底,被誉为“本世纪最后的伟大工程”的北京火车站西客站竣工。西客站可能是全世界正在建设中的最大一个客站,建筑面积30万平方米,预算投资45亿人民币。作为一个国家级重大项目和跨世纪工程,作为现代首都的一个标志性建筑,人们有理由要求它在创作思想和艺术造型方面展现时代风貌。自然,在短短3年时间里完成这样一项耗资几十亿的巨大工程,无疑是一个令中国人骄傲的建筑奇迹。而围绕西客站建筑形象的探讨,随即也成为北京当代建筑史上一个极有价值的争论焦点。

在西客站以其“鲜明的民族风格”得到大多传媒赞扬和肯定的同时,也有些建筑专家和普通百姓对它提出异议。北京建筑设计院的一位总建筑师认为:交通和能源在现代化进程中属于先行行列,交通建筑必须具有明朗、大方、超前的鲜明时代气息。它的造型应该让人想起速度和快捷,想起我们这个日新月异的时代和在重压下复苏的当代中国都城,而现在的造型让人想起古老的驿站时代。清华大学一建筑学教授也对现在的建筑形态大惑不解:车站往往有城市大门的寓意。现在为什么要在城市大门上重压一个高大的三重檐、四坡攒尖顶子呢?像这样百年一遇的大工程如此守旧,太可惜了!

可惜的也许不只是西客站。

80年代初,一股以“大屋顶热”为代表的“第三次复古浪潮”席卷北京。在这股持续十余年的潮流中,北京究竟出现了多少座寺庙屋顶和小亭子,连建筑权威部门也没有精确的统计。而这些草草翻飞于北京城市天际线的大棚小顶,究竟为北京的古都风貌夺回了什么?还是使古都北京丧失了什么?

80年代中期落成的北京图书馆新馆,本应是一个现代社会的信息资料中心,图书馆的独特性质要求它的建筑应该是一个新奇、开放,能充分体现知识、科学的荣誉和尊严的现代系统。可我们看到的新馆,却是一个巍峨森严的宫殿式建筑。大面积的水泥墙,狭小的窗口,长长短短的琉璃顶棚,严谨对称的格局,俨然旧式权力的象征。 北京建内大街街景。4组建筑列成一排,从造型到色彩都那么混乱和唐突

北京建内大街街景。4组建筑列成一排,从造型到色彩都那么混乱和唐突

经常路过长安街的人,都不难发现建内大街交通部、妇联大楼那一排建筑的别扭,从形体到色彩,十分零乱和不协调。妇联大楼的整个建筑群采用弧线构图,中楼主体为深凹的弧面楼,西楼则为凸面弧。放在一起,让人觉得信息混乱。清华大学高亦兰女士分析:中、西楼深凹面和凸面组成,深凹面使建筑后退许多,凸面则突出很多。妇联大厦建筑群在长安街上面宽200多米,在这样短的长度内大进大退,失去街道的连续性和人的尺度感,弧面也影响了街道景观的整体性。这样,本应很漂亮的弧面凸凹都显得没有理由。同样没有忘记的是,妇联大楼也在头上戴上一圈小一号的绿色檐帽。

在这股“古典复兴潮”中,许多建筑纯粹是为了“民族特色”而强加上古代的大屋顶小帽子,从而使现代墙身和古典屋顶分裂,极不和谐。放眼北京90年代以来的建筑,一些千篇一律的小亭子随意歇居在不同风格的建筑物上,与建筑主体看不出任何内在联系。 建于大北窑国贸以东的巾帼服装研究设计中心,以圆锥为建筑母体,主楼是圆形高层建筑,裙房亦圆、弧相连,总体造型很有现代感,具有服装所追求的变化、动感。可这样一幢楼,其顶端偏偏安上一圆攒尖顶,远远望去,像一枚待发的导弹,不知意欲何为。仔细看,圆攒尖顶下还有一圈柱子,装饰着雀替,与祈年殿相仿。了解祈年殿内涵后,我们就有理由认为服装中心照搬圆攒尖顶有多么不伦不类。

建于大北窑国贸以东的巾帼服装研究设计中心,以圆锥为建筑母体,主楼是圆形高层建筑,裙房亦圆、弧相连,总体造型很有现代感,具有服装所追求的变化、动感。可这样一幢楼,其顶端偏偏安上一圆攒尖顶,远远望去,像一枚待发的导弹,不知意欲何为。仔细看,圆攒尖顶下还有一圈柱子,装饰着雀替,与祈年殿相仿。了解祈年殿内涵后,我们就有理由认为服装中心照搬圆攒尖顶有多么不伦不类。

究竟什么是中国建筑的民族传统?把它仅仅只是理解成“大屋顶”显然过于简单了。大屋顶是古代木结构建筑发展起来的建筑形式,把这种传统形式搬到钢筋水泥的现代建筑上,多少有点“关公战秦琼”的滑稽。

中国的传统多层建筑,不论是塔还是楼,无不以横浅(檐口、重檐、平座、层檐、基座)为主,竖线是被切断的。在这样的楼座上冠以坡屋顶,就很和谐。而当代建筑全是以竖线构图的大楼,若再加上屋棚,就十分生硬,让人望而生厌。如新大都饭店,建筑主体挺拔富有变化,可窗上饰以零乱的披檐,屋顶装上几个小亭子,非后退百米不能见,即使见也只能看到亭子单薄的立面,与楼体的昂然之气很不相符。据介绍,那几个亭子是建筑师奉命加上去的。

建筑是最大众化的艺术品。好的建筑矗立街头,能让千百万人直观地感受到美,拙劣的建筑则是对城市环境、市民心境的直接侵扰。公众对日益包围在他们身边寺庙般的建筑越来越厌倦,一位在北京生活了大半辈子的老汉掰手指清点那些大屋顶——海关大楼、台湾饭店、北京日报、长安俱乐部……,他不懂:“解放都50年了,怎么北京的大楼又照着光绪年间的样子盖了?”

1986年,北京首都建筑艺术委员会作出“关于保护古城风貌的决定”,还特别强调,这不是学术问题;90年代,北京又规定了北京新建筑必须体现中国传统建筑民族风格的原则。没有民族风格的设计方案基本不会被市规划局批准。为此有的建筑设计院专门成立屋顶造型设计小组,被建筑界戏称为“戴帽子组”。到1993年,北京又提出“夺回古都风貌”的方针,从“保护古都风貌”到“夺回”不到十年,说明自80年代中期开始的“大屋顶热”并没有阻止“古都风貌”离我们越来越远。

把大小屋顶称为“封建脑袋瓜”的陈志华教授坦率陈言:大屋顶挽不回古都风貌,用它来强求今天的建筑创作更是一种倒退。当年梁思成等先生提出保护古都的建议未被采纳,已经是无法挽回的历史失误,今天还想“维护”或是“夺回”,则是一种不顾现实无视未来的空想。

贝聿铭说,北京是个完整的艺术品,破坏任何一部分就是破坏全部。在这个意义上,极端地说,作为都城,北京的古典意义已经不存在了。年过60的陈老教授每谈及此总难掩悲怆:“现在我已不大进城。好在我眼瞎了一只,也看不见了。”一个建筑应表达出向新时代迈进的感觉。——法国建筑家让·努维尔

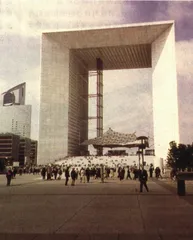

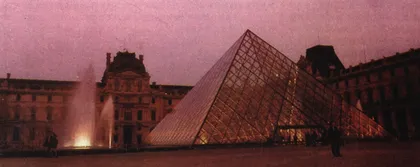

1995年四五月间,一个势必对中国众多中、青年建筑家产生极大影响的“当代法国建筑家作品展”,在清华大学建筑学院举行。展览会上,法国建筑家们向中国同行介绍了他们的建筑作品和设计理念。

透过法兰西建筑文化遗产的眩目辉煌,中国建筑家们第一次较完整地领略到法国古老文化泥土上耸立起来的当代建筑精品:“无止境大厦”顶部160英尺高空通透的圆柱体;巴黎现代艺术基金会则完全是一首玻璃的诗篇;里昂歌剧院闪烁的红色光芒令人想起正在跳动的心脏;巴黎音乐城里精心策划的破碎和对立两极的包容统一……在法国建筑家手中,现代的材料和技术以一种极其雅致、诗化的艺术方式运用于建筑当中,呈现出法兰西民族特有的浪漫与温情。 这个展览对中国建筑家,尤其是北京建筑家们的影响极其深刻。建设部建筑设计院的吴昭辉十分感慨:“巴黎同样是一个具有浓厚文化沉积的世界名城,可在巴黎当代建筑中,我们丝毫看不到过去时代的消极阴影,只看到簇新又纯粹的建筑语言,如空间、光影、形体、材料等,它们那样抒情又准确地表达了一个古老民族的当代步伐。”

这个展览对中国建筑家,尤其是北京建筑家们的影响极其深刻。建设部建筑设计院的吴昭辉十分感慨:“巴黎同样是一个具有浓厚文化沉积的世界名城,可在巴黎当代建筑中,我们丝毫看不到过去时代的消极阴影,只看到簇新又纯粹的建筑语言,如空间、光影、形体、材料等,它们那样抒情又准确地表达了一个古老民族的当代步伐。”

北京和巴黎同属世界上罕见的有悠久文化传统和严格城市规划的历史古城。不同的是,巴黎所有古建筑及其周围环境都保存良好,并且在有完美的城市规划的前提下,这个城市从来都积极鼓励建筑创新,鼓励创造与新的时代相呼应的城市建筑。从最早的艾菲尔铁塔,到后来的蓬皮杜文化中心,到近年完成的卢浮宫玻璃金字塔、德方斯巨门,无不是前所未有,惊世骇俗之作。它们最早也受到一些保守势力的反对,后来又都被人们接受。它们的建筑形式绝不拘泥于古,其表现出来的精神却与伟大富于畅想的民族性格一脉相承。这些新建筑的出现不仅没有破坏巴黎城的历史架构,反而为它赢得了更为隆重的文化声誉。它们的出现也历经了风风雨雨,最后与巴黎古城和谐并存,成为城市历史进程的记录和富有魅力的城市景观。 如此看来,观念上我们也许犯了一个错误。我们常常把传统看作是历史发展过程中不断延续下来的那些稳定因素,忘了传统还应是一个永远处于不断分析、不断扬弃和不断创造之中的过程,传统并不就是一个常量,它应是一个动态的系统,它永远在自身的对立和统一之中不断更新着自己的内涵和形式。今天的北京古城,也是经过了几个大的时代建设而最终形成的。建设的发展和古都风貌之间永远存在着巨大的对比和反差。这种对比和反差也就是历史,也是将来“传统”的一部分。

如此看来,观念上我们也许犯了一个错误。我们常常把传统看作是历史发展过程中不断延续下来的那些稳定因素,忘了传统还应是一个永远处于不断分析、不断扬弃和不断创造之中的过程,传统并不就是一个常量,它应是一个动态的系统,它永远在自身的对立和统一之中不断更新着自己的内涵和形式。今天的北京古城,也是经过了几个大的时代建设而最终形成的。建设的发展和古都风貌之间永远存在着巨大的对比和反差。这种对比和反差也就是历史,也是将来“传统”的一部分。

接下来的问题也许非常基本但非常重要:即什么是我们的建筑文化的真正传统?难道只是那些飞檐走壁的大屋顶吗?什么时候我们变得这么不自信,承受现代文明滋养的脑袋偏偏要戴上一顶大屋檐以证明自己的文脉,褪去这个标志,我们的建筑思想和欣赏趣味是不是就会变得无所皈依了呢?纵观一些较成功的作品,我们不难看到,传统建筑文化的真正精华——它的空间意味、环境观念及“天人合一”的哲学思想,才是我们应融入骨血并须臾不可忘记的。

北京的香山饭店是典型的平屋顶,但在色彩上,白粉墙与灰砖墙对比、大片墙面上景窗的运用,都给人血脉的亲切感。尽管手法十分现代,但仍然可以让人清楚感受到设计者极为熟悉的江南园林中的常用母题。

具有北京民居特色的建国饭店也是将现代与传统结合得较好的实例。饭店屋顶部是红色板瓦,硬山坡顶,不起脊,朴拙素雅,建筑山墙作隔断处理,显出民居形式却又不拘一格;窗上面做出坡檐,凉台顶挑以屋檐。整组建筑采用红色屋顶,黄色墙壁,白色阳台,赏心悦目,颇有现代感。 要说近几年北京城市建筑最显赫的战绩,莫过于北京城市建筑设计院副总建筑师马国馨主持设计的奥林匹克体育中心了。这不仅表现在它复杂的功能要求上,更重要的是它造型上明显的标志性。

要说近几年北京城市建筑最显赫的战绩,莫过于北京城市建筑设计院副总建筑师马国馨主持设计的奥林匹克体育中心了。这不仅表现在它复杂的功能要求上,更重要的是它造型上明显的标志性。

奥体中心设计从宏观上把握“天行健,君子以自强不息”的传统精神底蕴,表现出“天人合一”的恢宏品格。马国馨说,他在设计中力图追求气势,追求刚柔与变通。那大起大落的轮廓,耸立挺拔的搭柱,显示着阳刚之势;而那光洁流转的凹曲屋面,飘逸洒脱,又柔化了直坡屋面的僵滞。那特意高耸的横向梁架让人想起传统屋顶的正脊,塔柱斜拉结构又使新技术与传统建筑形式巧妙契合……“建筑的民族风格是随历史的变迁而发展的,没有一个永久的模式”,豁达开朗的马国馨爽朗地说,“我们要创造的是现在和未来,而不是过去。”

改革开放的历史机遇为建筑业带来前所未有的繁荣,也为广大建筑师带来了难得的机遇。在北京市,1979年到1995年16年中,全市房屋竣工总面积1.55亿平米。预计本世纪末,每年还要以不少于1000万平方米的竣工面积上升,数字十分惊人,这是让任何一个国家都为之羡慕的庞大市场,这是对中国建筑师创造力和想象力的挑战,也是对整个社会、整个民族建筑文化发展水平的严竣考验。

我们能为未来贡献一个什么样的北京呢?

是呵,我们能为未来贡献一个什么样的北京呢?

张开济老人24岁进京的时候,也雄心勃勃地问过自己这个问题。当年他拎着皮箱,被雄伟粗壮的东南角楼震惊的时候,绝对没有想到,60年后会看到这样的情景:

“故宫的东南角楼,给了我极大的职业荣誉感和民族自豪感。所以以后几十年里,我每次路过那里,都要多看几眼。

“可前不久,我突然发现了在它背后出现了两幢体量很大的高楼。一幢上有一大两小3个亭子,另一幢上有两个圆亭子,非常引人注目,也非常引人生厌,完全破坏了东南角楼原有景观。更奇的是,最近我又在角楼附近,看到一幢快要竣工的大厦。这座大楼上部形式很像天安门城楼,只是更大、更高、更华丽,看了它再去看天安门,天安门就显得有些可怜兮兮了。然而,有些美是在时间中完成的,这些新亭子无论如何漂亮,也只能让人觉得唐突和浮躁。看着他们金光闪闪地耸在那里,小丑一样不自知又盛气凌人,真让人难受。” 现代建筑建筑