寻找自己的节日

作者:三联生活周刊文·刘君梅

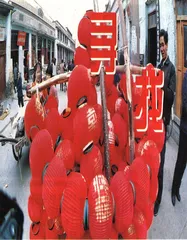

山西人爱红色,正月新春对“红”更是迷得不得了,集市上热销的红灯笼都是手工制作(张燕辉 摄) 寻找遗失的家宴

1996年的元旦和春节,“家宴”骤然成为热门话题。

《精品购物指南》刊登“新年新春家宴大奖赛”的征文;《北京青年报•青年周末》的“杠头茶馆”栏挑起了“家宴不在家里吃”的大辩论。

“家宴”不在家里吃——这是个说不通的句子,却是本世纪末的时尚写真。

为了免去自己动手煎炒烹炸的麻烦,都市人一度青睐的“餐馆送餐”在今年“两节”之际却受了冷落。北京宣武区楼外楼饭庄的员工分析说,送餐吃完了还要收拾,一些家庭觉得还不是最方便的办法,不如索性去餐馆吃。另外,一些餐馆的送餐业务不大适合新型小家庭,比如老字号“砂锅居”是10个小砂锅起送,显然会吓跑3口之家、两口之家。于是送餐冷清、订餐火爆。据悉,这些搬到了餐馆的家宴消费档次一般在人均50元左右,稍高的七八十元。

随着春节的迫近, “百座饭店迎家宴•京城酒楼大拜年”活动被新闻媒体炒得沸沸扬扬。在中、高档饭店、酒楼开设普通家宴的创意得到了社会各界人士普遍的赞许。

在赞同这种新风尚之后细想,不禁吃了一惊:家宴也到了得“弘扬”的地步了?我们什么时候遗失了温暖的家宴?

虽说江南人家吃年夜饭,北方人家大年三十儿包饺子的习惯一直流传到今天,但对家宴有刻骨铭心记忆的人显然是中老年人。

曾在陕东南插队生活过的北京大学教授李零说:“一年仅有的8斤米带来对年的祈盼,是现在的人想象不到的。”他至今还记得当时全村共有一个臼子,全村人把它从东到西再从西到东地搬来搬去,乐此不疲,而臼黏米的过程要进行半天。年糕做得如此隆重。

我认识的一位编辑,四十多岁,他至今难忘中秋节他奶奶做的月饼,还有那木刻的模子和南方好吃的梅干菜。

出生于1938年的父亲今年试着渍了酸菜,但他说,无论如何做不出童年时辽东过年时吃的“猪肉酸菜粉”。

我童年时代生活的北京已进入了20世纪70年代。我有幸从姥姥那儿听到了“破五”捏饺子的说法,也有幸每年吃到母亲做的“腊八粥”、“腊八蒜”。追根刨底便知道腊八节又叫“年禧”,是进入年关的信号,寺院作“浴佛会”,给弟子们吃“七宝五味粥”,俗称“腊八粥”。而民间有种说法:有家穷人家到了年关没得吃了,便把所剩杂粮混到一起煮粥吃,味道好,便流传起来。这天拿醋泡的蒜叫“腊八蒜”,是准备元日佐水饺吃的。

还有许多东西都只能听说并辅以想象了。 老北京人“好”过节,而且很多属于家庭的节日,都附有节日特色食品。如旧历二月初二称“龙抬头”,家家户户吃龙鳞饼、龙须面;清明节扫墓放风筝,儿童颈上的柳条圈穿上了祭祀的蒸食;立夏时家中大人则把蒸食用油煎了给小孩吃。“百节年为首”,所有的节日中最隆重的,当然是过年。从“腊八”到正月二十五的“填仓”,横跨了两个来月:“腊八节”之后腊月二十三“过小年”,京城有俗曲“二十三,糖瓜粘”说的是“糖瓜祭灶”——传说这天灶王上天,为使他“上天言好事,回官降吉祥”,各家用关东糖(北京叫法)粘灶王的嘴。还颇为周到地为灶王的马备了黑豆寸草为秣马具。除夕家宴,清人《京师风俗志》上描写“都人不论贫富,俱多市食物……家庭举宴,少长欢喜……妇女治酒食,其坫之声,远近相闻,门户不闭,鸡犬相安。”正月初七,称“人日”,或逢“立春”,家家要吃春饼、生萝卜、生菜,谓“咬春”。元宵(又称“上元”)俗称正月十五,是除夕和元旦后的高潮,这天的食品“元宵”有幸留传至今。今天,元宵节前,人们还会排队去购买名牌元宵,但那种在团团热气中围坐在一起融洽和谐的家宴气氛,却实在是一年比一年显得淡了。

老北京人“好”过节,而且很多属于家庭的节日,都附有节日特色食品。如旧历二月初二称“龙抬头”,家家户户吃龙鳞饼、龙须面;清明节扫墓放风筝,儿童颈上的柳条圈穿上了祭祀的蒸食;立夏时家中大人则把蒸食用油煎了给小孩吃。“百节年为首”,所有的节日中最隆重的,当然是过年。从“腊八”到正月二十五的“填仓”,横跨了两个来月:“腊八节”之后腊月二十三“过小年”,京城有俗曲“二十三,糖瓜粘”说的是“糖瓜祭灶”——传说这天灶王上天,为使他“上天言好事,回官降吉祥”,各家用关东糖(北京叫法)粘灶王的嘴。还颇为周到地为灶王的马备了黑豆寸草为秣马具。除夕家宴,清人《京师风俗志》上描写“都人不论贫富,俱多市食物……家庭举宴,少长欢喜……妇女治酒食,其坫之声,远近相闻,门户不闭,鸡犬相安。”正月初七,称“人日”,或逢“立春”,家家要吃春饼、生萝卜、生菜,谓“咬春”。元宵(又称“上元”)俗称正月十五,是除夕和元旦后的高潮,这天的食品“元宵”有幸留传至今。今天,元宵节前,人们还会排队去购买名牌元宵,但那种在团团热气中围坐在一起融洽和谐的家宴气氛,却实在是一年比一年显得淡了。

遗失有可能是必然的。

现代中国的家庭结构正越变越小。平日里小家庭与小家庭之间“各自为政”,不相往来,即使过年过节也往往忙得凑不到一块儿。生活水平的提高使大家不再把吃的希望寄于年节。现在,每时每刻,全世界的蔬菜瓜果副食都可以在菜市场买到,而遍地都是随时可解馋的川、鲁、粤、淮扬菜、法式西餐、美式快餐。

无微不至的家用电器让现代都市人变得十分理性。谁能想像把“灶王爷”贴在微波炉上?

生活节奏加快,做饭正在渐渐变成是“奢侈”的事儿。人们接受了“快餐文化”,对食之无味的速冻食品、方便食品已难离难弃。“没时间包饺子”和“不会包饺子”是普遍的回答。

那个融合汉、满、蒙、回等民族文化和风俗的五朝古都北京其实已远离我们而去,连同那些好听的歌谣:“阿(à)哥阿哥到我家,芙蓉糕、萨其玛,许你吃不许你拿……” 除满足于吃以外,“狂欢”是节日的另一个要素。人类的感性暂时战胜了秩序社会的理性,人性中最原始的某种东西被自由释放,人们尽情享受渲泄带来的快感。

除满足于吃以外,“狂欢”是节日的另一个要素。人类的感性暂时战胜了秩序社会的理性,人性中最原始的某种东西被自由释放,人们尽情享受渲泄带来的快感。

一群在英国学习的中国留学生亲身体味过英国的新年夜广场狂欢:

平素冷清的诺丁汉郡议政厅门前的广场是夜人头攒动。喷水池里的水已被放掉,近几年的新年夜总有过于兴奋的人跳进喷水池中。新年钟声响起后,平素“优雅拘谨”著称的英国年轻人竟纷纷与素不相识的人热烈拥抱相吻——连广场上的警察也不放过。香槟洒瓶塞飞上天、有人爬到电线杆上,温度仅有10度左右的夜晚,小伙子多穿T恤,姑娘多穿裙子。到处可闻歌声,可见霹雳舞……

面对这种“疯狂”,中国留学生起初无所适从,后来才渐被感染和同化。

现代国人不大知道自己的祖先也过“狂欢节”。“金吾不禁”的典故源自汉武帝太初年间。掌管城门夜禁的官员执金吾(官名)接到皇帝赦令:在正月十五前后驰禁3天,让人们自由欢乐地过节。 今天中国节日中“狂欢”的味道只能从一些少数民族聚居区才能找到,比如傣家的“泼水节”。过年放爆竹,“爆竹声中一岁除,东风送暖入屠苏”,招财免灾,本是一种很好的狂欢形式。这两年各大城市纷纷禁放鞭炮,消除了公害,也使大多数城市的节日变得过于安静。

今天中国节日中“狂欢”的味道只能从一些少数民族聚居区才能找到,比如傣家的“泼水节”。过年放爆竹,“爆竹声中一岁除,东风送暖入屠苏”,招财免灾,本是一种很好的狂欢形式。这两年各大城市纷纷禁放鞭炮,消除了公害,也使大多数城市的节日变得过于安静。

节日的安静与日常生活状态的浮躁、喧嚣造成了强烈反差,使得染上“失落”通病的现代人更加失落。

我们便可以理解这样幽默的世纪风景:在中国都市,过西方圣诞节的中国青年并非都去教堂虔诚地听唱诗班的礼赞,他们中的很多人在“平安夜”选择了可容纳千人的大型迪斯科舞厅狂歌劲舞。“迪厅”的生意异常火爆。前两年的平安夜北京最大的迪厅“JJ”门票曾被“炒”到200元一张,1995年平安夜他们的门票降到了168元,很多人说“JJ”亏了——因为迪厅后起之秀“莱特曼”门票已200多元、“东方一号”门票甚至高达400多元。在这些地方,入夜时分可能也会象征性搞点节日庆祝活动,但真正的高潮还是在晚上10点以后,千百个年轻人在强劲的“重金属”煽动下,自由自在地舞着。舞艺高超的,多会跃上领舞台,为本已疯狂的气氛推波助澜。

这样的场景,周末的夜晚在迪厅都能看到。现代人渴望狂欢的心理使“迪斯科”卷土重来。失落了“狂欢节”的中国现代都市人在这新的狂欢形式里究竟得到了什么呢? 中国民俗中的过年,从腊月二十三到正月二十五,完成的是各种民俗的过程,各个过程本身都充满着形式感。

中国民俗中的过年,从腊月二十三到正月二十五,完成的是各种民俗的过程,各个过程本身都充满着形式感。

很多人对节日的“寻找”,都从寻找形式感开始。

在洋味儿十足的北京友谊商店,刚收起巨型充气的圣诞老人,便着手办丙子年的春节宫灯纱展览。他们从山西太谷工艺厂订了四五百盏彩灯、花灯、宫灯。这些灯全部由当地农民用宫灯手工扎糊、手绘图案。大灯高1至1.5米,小灯高20至40厘米。据李竞经理介绍,春节期间,友谊商店门前将是南北宽10米,东西长80米的官灯展销。“以展为主,不一定销得出去。”

据悉,今年过年,北京市政府有“百家企业挂红灯,让北京亮起来”的精神,友谊商店响应的是这一倡议。

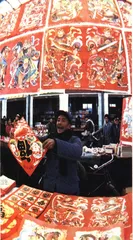

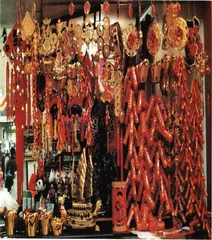

如果说让北京张灯结彩是社会各界在挽留传统的节日,那么,买年画、贴门神、倒“福”字、窗花和春联,则是来自每个家庭对传统的怀念。值得注意的是,自90年代以来,传统色彩的礼品越来越走俏。

据友谊商店公关服务部的马建中先生介绍,该店礼品部今年为过年准备了手工精印的清末木刻年画,以60多元人民币价格出售。还特意从山西进了几十种民间手工挂件。那些碎布缝制的“五毒”,蝴蝶和鱼都是当地的老奶奶们亲手缝制的。

在现代人的回忆中,过去的景象,总带有那么一种温馨。过年逛庙会,对于现代人来说,实际是一种对过去了的温馨的寻访。

北京庙会(庙市)始于何时尚待考,但有史料记载,明代时它已颇具规模。清代,庙会已遍布全城。庙会开市日分别安排在每月逢三、四、五、七、八、九、十日,民国时期,京城已365日天天有庙会了:宣武门外土地庙、崇文门外的花市、西城的大隆善护国寺、白塔寺、东城的大隆福寺……

除按日定期开市的庙会外,也有一年一开市的,如正月的厂甸、大钟寺、白云观、雍和宫等,二月的太阳宫,三月的江南城隍庙、蟠桃宫,六月的善国寺。

提起当年著名的厂甸,黄宗汉老先生说:“厂甸是雅俗共赏的,雅士可借此盛会到琉璃厂的诸多名店看图书、古玩、字画,平民百姓则乐得看热闹、吃小吃、买东西。可以说厂甸的平民文化、琉璃厂的士大夫文化与东城的皇族文化共同构成了京味文化。”

据黄宗汉回忆,厂甸庙会的最后一届是1964年,这之后,被“移风易俗”“易”没了。现在,兴建北京大观园的首倡者,又倡议在大观园举办宣武区首届红楼庙会。他们制定的主题是:“梦游昨日红楼,追寻昔日厂甸”。

还在寻找昔日梦境的,当然远不止一个黄宗汉。

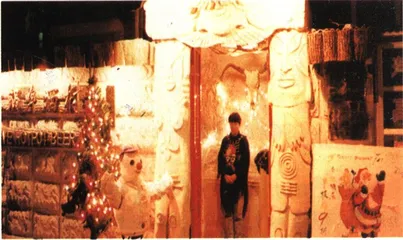

沈望、舒先生和他旗下的中国书店将在琉璃厂的“海王邨”举办一个北京民俗展,迎接丙子年春节。

这个面向20世纪90年代北京市民的展览力图通过近500幅历史照片和若干实物,尽可能多地展示本世纪初以来老北京的风土人情。但主办者说:“北京建城的年代久远,众多民族长期友好相处相互融合,近千年连续成为中国历史上5个朝代的都城、其辉煌历史的文化沉淀凝聚在北京民间生活、文化生活的各个角落,形成了独具魅力的北京民俗,内容之丰富,实难包容在一个展览之中。” 在这个时代,时代进程推进得太快,在这样的时代,还有纯粹的东西吗?纯粹的东西还会受欢迎吗?

在这个时代,时代进程推进得太快,在这样的时代,还有纯粹的东西吗?纯粹的东西还会受欢迎吗?

国产影片《兰陵王》“隆重”推出这样的海报:强调男主角是4国混血;我们从前喜欢的“国光”苹果也和外来的“富士”杂交了。

中国人从来不缺历史感,现在大家拼命要抓住的是“时代的感觉”。所以“顶多能触摸到200年历史”的“麦当劳”居然能在广州、北京、上海、成都大行其道。

谈节日显然不能只看到日历上突出来的那几个红字,它们背后的日子已发生了有目共睹的变化。

当美国人开始以“预约美容手术”作为新年礼物的时候,中国人开始接受电话拜年、礼仪电报贺岁,人寿保险和“200电话”卡已成为最时尚的新年礼物。

在同时肩负文化古都和国际大都市职责的城市,中国人有权选择更适合自己生活节奏和审美趣味的方式过自己的节日。

20世纪90年代的中国女孩已经在过西方的“情人节”了。在那天,她们会坦然接受1朵或“999朵”玫瑰花。不像她们的母亲六七十年代在公共场合对“情”和“爱”如临大敌;也不大知道:她们的祖母曾把“月上柳梢头,人约黄昏后”的幸福寄与元宵节和“牛郎会织女”的“七夕”。

位于北京繁华闹市灯市西口的“半坡火锅村”正在吸引来自世界各地的朋友。这个“村”的“村长”赵志明介绍,在“百家饭店迎家宴”活动中,“半坡”店员将吹奏已近失传的埙。有趣的是,在此之前,他们也推出过“圣诞老人”。甚至中国人要过西方的“鬼节”,一些年轻人跑去问“半坡”有没有各种“鬼节”面具。

在指责西方发达国家文化侵略的同时,我们必须承认人类的本性是一样的——其实每个民族的人们都把源于生活的欢乐和理想寄托给节日。还必须承认:东西方文化在相互渗透和融合,比千百年来我们祖先的一次次民族大融合还要剧烈。

人们已经坦然面对许多新出现的事物,包括商家对节日的染指。在法国电影《圣诞历险》中,11岁的儿子问妈妈:“我的同学说没有圣诞老人,礼物是爸爸妈妈从商店买的……”孩子明白了,大人们却情愿糊涂。在商家以节日为借口推销商品时,他们也乐得给自己一个理由——在拼命挣钱之后,心甘情愿地迷失在购物带来的快感中。

这世界变得太快,变得令人无法辨认。在这个纷乱的时代,我们究竟怎么过我们的节日?“多元的时代,过年过节的方式干吗非要统一呢?”说这话的还是那位黄宗汉先生,一个年逾花甲的老人。他接受过西方教育,同时又生长在一个地道的中国书香门第家庭。

或许,我们可以从他和他的话中得到启示。 中国节日庙会