读者来信(6)

作者:三联生活周刊(文 / 陈志和 杨浩 潘立群 罗伯特 林若谷 王平 艾云 培伦 王元年 林峰)

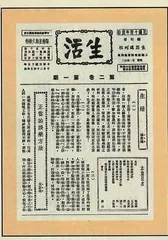

贵刊试刊号重发的韬奋先生的代发刊辞,非常精彩。做到雅洁而饶有趣闻,才是你们的特色。但愿新《生活》能继承老《生活》的传统,真正在谈笑风生中,给我们特殊时代需要的精神粮食。

上海 陈志和

贵在坚持

总编辑同志:

我是三联的一位忠实读者,读到8月24日北京青年报关于《三联生活周刊》停刊的消息,不由得莫名其妙就生出一些失落。我不知道停刊的真实原因是什么,不管怎么说,韬奋先生当年创出的这么一本为大众服务的刊物,在90年代的今天惨遭办不下去的结局,实在令人深思。

想当初,闻讯《生活》将重新面世,我曾一次次去你们的服务部询问。这是一种等待走进一片绿洲的心情。《生活》的重新创刊,在我看来,是三联文化发展的一个重要举措。你们希望开辟高质量的大众市场;希求新闻、文化、生活三者之结合,与世界接轨;希望在新旧交替、世纪之交深入讨论新的生活观念,竭诚为大众服务。这样的一种刊物需要培养读者、扶植读者;需要有一个时间段等待它成熟。

你们其实已经开了一个好头,多位主编通过他们各自的努力,已很好地完成了新的《生活》的奠基。我不明白,有了这样的前提,为什么会突然停刊。如是你们自身的原因,我想这决定未免有些令人遗憾。因为任何事情都贵在坚持。只要能坚持办下去,《生活》的前景无须置疑。成功其实往往就在再坚持一下的努力之中。

北京 杨浩

叫休闲太沉重

编辑先生:

得知《生活》续刊,心中甚喜。只是从刊名看,想必又是一本“休闲”刊物,肚里有话,不吐不快。

近来商家、媒介都大作“休闲”文章,铺天盖地,一时间弄得“休闲”之风漫卷;好似偌大中国春暖花开,风和日丽,像世界的花园。商人说“休闲”是一种消费号召,文人说“休闲”是一种生命状态。而我不知道“休闲”究竟是什么,因为我还像平常一样过日子,“休闲”只是一个别人杜撰的无聊话题。

商人挥舞“休闲”大旗,是为了推销自己一套精致的便服,一盒精巧的西点,一趟舒心的旅游。清贫而清高的文人,却反过来说“休闲”不是美服,不是海滨浴场,不是旋转餐厅;说“休闲”是在阳光的午后读余秋雨、听巴赫;是躺在公园的草地上谈人生、谈理想。商人们赢得了可观的利润,文人们支撑着优越的心态。我想,这也是他们不同的“休闲”方式吧?这又有什么好斗嘴的呢?各活各的吧。

在西方,“休闲”是一种中世纪的贵族遗风,但中国没有贵族。即使有的话,连人带物都早已被历次革命涤荡殆尽了。在“休闲”这一文化时尚中表现出来的,与其说是天性的自然流露,倒不如说是一种可笑的文化作秀。《生活》出来了,不知道它怎么“休闲”?商也好文也罢,只是不要离我太远。因为像我这样数以亿计的普通老百姓,是中国的基础,也是《生活》的基础。

北京 潘立群

大学里需要就业服务中心

尊敬的《生活周刊》编辑:

作为一位在中国的大学里生活和工作了两年多的外籍教授,我借此特殊的机会了解了一些中国教育体制的利弊。中国大学教育系统的一个严重缺憾是,为即将毕业和面临就业选择的应届毕业生而设的就业服务中心或工作介绍所,在大学校园里几乎是一项空白。

我时常会遇到我的一些(中国)学生请我帮忙找工作。由于学校里缺乏就业方面的服务,这些学生花费的时间和精力,加之精神上的损耗实在令我惊讶。我的那些四年级的学生们根本就不来上课,而是根据不成文的准许,外出四下找工作。这样的结果是,有半年的教育时间完全浪费掉了。

滑稽的是,作为美国商务会馆在中国的一名成员,我还往往遇到美国和其它外国(在中国的)业务机构向我抱怨说,他们不知通过何种途径寻找合适的、训练有素的大专毕业人才。恰当的毕业生找到恰当的用人单位,在很大程度上是一种双方碰运气的事。

基于我在就业市场经济方面的西方经验,大学里应该设立就业服务中心,应该延请各方面的私营、国营、外国企业来传递就业机会,及职业要求方面的信息。有常规的、连贯的、具竞争力的双向选择制度,才会使教育环境得到改善:既减少了受教育者不必要的精神损耗,也使人才与用人单位人尽其用、用其所需。最终的结果是促进国家经济和社会的发展。

您忠实的读者,

罗伯特

(北京外国语大学教授)

请快餐文化慢下来

编辑先生:

您好。我是一名退了休的小学教师,老伴、儿子都各忙各的事,整天不回家。现在连饭也不回来吃了,说还是吃快餐方便。做一桌饭菜原本是我唯一的爱好,现在无从施展,实在闲得发慌,只好说点闲言碎语给你们听听。

我对北京城一家接一家开业的快餐店很有意见。我不知道快餐有什么好,几片菜叶、几块土豆有什么营养。前天看小报,说快餐食品高盐、高脂肪,无处不用味精、防腐剂和色素,心里很为我常吃快餐的老伴和儿子担心。美国人爱吃“肯德鸡”,是因为不知道鸡还有更好的吃法呀,我们学他不是“弃善从恶”吗?

快餐店更要命的一点,是让我更难与老伴、孩子坐在一起吃饭了。以前,厨房里的灯亮了,意味着家庭的温馨:一餐晚饭像胶水一样,把全家人粘合在餐桌旁,将一天的体会相互交流,消除疲劳和烦恼……可现在,这些机会全没了。见儿子一面特难,好不容易周末凑到一起,孙子又嚷着要吃“麦当劳”吃“比萨饼”。都说美国家庭冷漠,不稳定,我想与他们发达的快餐文化不无关系吧。

当然是瞎扯。我一个退休教师,思想水平不高,也许你们要笑我赶不上时代了。可若这时代要以冷却我的家庭为代价,我也不准备赶了。

北京 林若谷

当上帝的还是厂家

《生活周刊》编辑部:

我前一阵布置新家,按理说该是件高兴事;可购买的家用电器,却给我带来了麻烦。

买了一台“牡丹”彩电,附有保修卡,但却注明要顾客到专修店登记注册,否则出了问题不给修。我就跑了一趟,也就是盖个公章了事。

而后买抽油烟机、冰箱都是如此。比如“顺华”牌抽油烟机,全北京只有一个维修点,我从北城找到南城,到那里盖个章算是注册上了,没有这趟辛苦就心里发毛:万一出了毛病,找人家修理,人家会有一个铁定的理由拒绝为你免费服务——因为你没有去登记。

保修是售后服务的一种,但售后服务却不等同于保修。我们总叫嚷要搞好产品售出之后的服务,但产品真运到自己家里却先要麻烦一趟,所谓“顾客是上帝”恐怕只限于促销人员向你推荐产品。买了电器却为登记保修单上的那个章四处找人家的维修点,恐怕当上帝的滋味并不太好。真正的上帝还是厂家,而我们是子民。

再后是装热水器,天然气公司注明两个月内要去检测,合格后才能用。此前若顾客擅自使用,要“后果自负”。于是我耐心等了两个月,朋友告知不必等了,自己用也没什么不安全。

通过这次搬家,我体会到社会服务是多么不完整,想让自己在家里的生活舒适一些,付出的可不是一点儿努力。我不要谈什么尊重不尊重的问题,只是想花钱买到东西,买到服务,这是公平的交易。

北京市民 王平

校园里的阴影

我是一名北大的学生,在这所著名的大学里已经生活到第四个年头,将要毕业了。回顾大学生活,印象中并非都是美好的回忆,还有很多的困惑和不解。

北大是每个学生向往的天堂,可我总觉得我身边的“天之骄子”们不是一群快乐的人,大家各怀心事,很多人忧心忡忡。我同宿舍的一位同学,几年中就没和我们说过几句话。我们系的一位同学因为精神崩溃被送入了医院。听别人讲,北大每年都有因为心理问题休学、退学的人。北大有两个心理咨询所,根据他们所作的九四级新生的心理状况调查,一千多名新生中,认为大学学习比较累的占57.9%,感到很吃力的占11.8%;感到人际交往困难较多的占13.9%,极困难的占3.8%;有111名学生至少在一个方面出现了中等程度的心理障碍,占总数的11%;有26名学生至少在一个方面出现了严重心理障碍,占总人数的2.6%。相比之下,男同学和文科生所面临的心理问题更严重。

大学生中存在的心理问题不容忽视。

社会上也有过对大学生心理健康问题的报道,但我觉得都不够深人。希望《生活周刊》能关注这个问题,运用新闻媒介的力量让全社会都注意到大学校园里的阴影,帮助我们改变这样的现实,使每位同学都能健康地度过大学生活。

北京大学 艾云

为了孩子的生命

编辑同志:

我们是北京石景山北方工业大学的退休教师:培伦、王元年。今冒昧写此公开信,打扰您们的平静,深感不安,又无可奈何。

重灾在身,向您求救。恳请各位伸出援助之手,救救我们的儿子—海石。他才22岁,可已经同恶疾抗争了整整10年。远在1985年暑期,海石正念初中,突然发现罹患急性淋巴细胞白血病。几经抢救治疗,历尽磨难和痛苦。其间,1991年3月复发一次,连续住院4年;1995年3月刚刚出院,今又第二次复发,生命濒临绝境。若继续只靠化疗缓解和维持,几乎毫无长期存活的希望。医生建议,只有骨髓移植,尚有长期生存的可能。这给了我们新的希望,新的出路。

可怜的孩子,正值金色年华,前几年带病学习,已读到高中二年级。后几年则是在住院治疗中自学,爱好计算机,关心自然科学,富有幻想,充满了对未来的憧憬。1994年8月,受到“北京抗癌明星暨抗癌好家庭评选活动组委会”的表扬。的确,他是一个有理想、有抱负的孩子,我们做父母的,哪能不竭尽全力救治呢?尽管骨髓移植耗资巨大,风险不小,那也不宜犹豫。成功了,是抢救了一个年青的生命;万一失败了,也能给医学、给后人留下点经验教训吧!

然而有钱才能救命。化疗要钱,骨髓移植更要钱,且当今医疗费用越来越昂贵。据了解,骨髓移植,仅押金就需15-20万元。天哪!这个硬指标,对于一个普通退休知识分子家庭来说,有如九天揽月,毫无着落。

10年来,为给孩子治病,我们不仅耗尽精力,且债台高筑。旧债不还,新债难借,这是常情啊。我们原本在东北长春吉林大学工作,一个是历史系印度史研究室主任,一个是马列教研室革命史教研室主任。为救治孩子与搞好教学科研两不误,1987年春,蒙吉林大学领导照顾,同意调来北方工业大学任教。1994年前,两人先后退休。现在我们两人的退休金总共不足1000元(培,副教授,485.30元;王,教授,492.50元)。这个收入仅够维持一家三口的低标准生活水平,哪有支付巨额医疗费的能力?说来真惭愧,工作40多年,竟没能给孩子攒下几个救命钱。以前主要是靠借债、靠亲友、靠组织补贴、靠我们的劳动收入(课时奖和微薄稿酬),也曾有过广大师生、朋友的慷慨解囊,其恩深情重永记在心。现在我们退了,病了;经济来源,除退休金外,别无门路。孩子又无社会保险,怎么办?!

1985年,在长春,海石刚患病时才12岁

人陷绝境盼救星,危难之中求朋友。自然,我们想到了组织,想到了社会,想到了各界社会贤达,想到了许许多多相识的、不相识的同志、朋友。我们怀着沉重的心情向你们呼吁,衷心希望得到你们的理解、同情和帮助。以你们崇高的人道主义精神,对一个身患绝症的青年满怀爱心,伸出救援之手吧!你们无私的崇高爱,将铭刻肺腑,永不消失。

北方工业大学退休教师

培伦、王元年

1995.9.15

孩子把我问住了

编辑同志:

昨天晚上孩子做功课时,把我叫过去,非要我读他语文课本上的一篇课文。文章是用一个小学生的口气写的,写他当中学语文老师的父亲,如何全心全意地扑在教学上,甚至业余时间也在辅导学生的功课,以至一点时间也挤不出来顾及自己孩子的学业。文章最后,这个孩子问:“我给爸爸打几分?”我孩子也拿这个问题问我,并说他们几个好同学都给这个爸爸打了零分。我说打零分是绝对不对的,但我也说不出任何道理。这种复杂的问题应该怎么对孩子说?

北京 林峰