回家,还是再出发

作者:三联生活周刊文 ·黄艾禾 刘晓玲

不只一个中国女性在走上工作岗位那天为自己画出了一幅生活蓝图:从学校毕业被分配进一个单位,勤勤恳恳地干,随着工龄的延长而长工资、然后结婚、生子,过着边工作边照料家务的日子、最终、从这个单位退休,靠一份退休金颐养天年。许多的女人这样度过了一生。

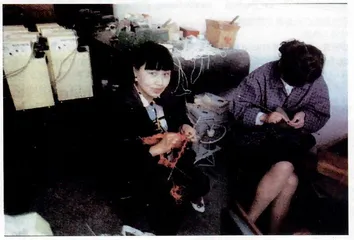

900万女工面临选择

37岁的女工王琼怎么也没有想到,她会在人生刚刚走到中年这个阶梯时,成了一个“被抛弃的人”。用句今天时兴的话说,她“下岗”了.她清楚地记得那个日子。“那天真是毫无思想准备。我们被叫到楼上开会。厂长先念了一段中央领导讲话,接着就宣布说厂子无限期的停产,我们都得回家。我们以后的待遇,第一个月发工资的75%,第二个月是65%,第三个月往后是50%,半年以后就不管了。就这样,我们稀里糊涂地回了家。”

任芳明是王琼的朋友,她刚刚回家的时候,心里还有几分高兴。平日里总是那么忙碌,可算能歇歇了。然而,没过多少日子,她就觉得不好受。“待岗几个月以后,就觉得每月的家用像个填不满的窟窿!我刚30岁出头,正是爱美的时候,这倒好,别说添件时装,就是想买个新发卡、头绳,丈夫也黑着脸,更别提想给娘家尽孝心了。贫贱夫妻百事哀,原来家里那股忙忙叨叨的快活再没有了。早先丈夫很勤快,现在动不动给人甩脸。那几天下大雪我去换煤气,一路上不知摔了几个跟头!谁让咱是个闲人呢?”

既然在家呆不住,就出去再找工作。没想到找工作会那么难。人家一张口就问:你能干什么?是啊,我能干什么呢?王琼说:“我一没文凭,二没技术。而且,已经是靠40岁的人了。说老实话,一年了,我亲戚朋友都托遍了,自己也不是没有舍下脸去硬闯过,可人家刚一问年龄就没兴趣要了。如今好像是女的过了35岁就成了废人!

任芳明找到了一份工作。但这工作恐怕是王琼所不屑的:到人家当计时保姆。做这份工作得骑着自行车横穿半个京城,但她情愿这样。这份工作每月能挣到100元钱,这100元钱对于她太重要了!就是这样、她仍是死活不肯告诉别人她原来是哪个厂的——那个她母亲工作至退休,而后由她顶替,母女俩前赴后继干了40年的厂子。

王琼所在的这个厂,是一个区级的集体所有制厂。想当初也曾红红火火,最多的时候有七八百人。停产以后,男工和年轻的女工大都找到了新的工作,剩下二百多还等在家中的人,有90%都是像王琼这样已不太年轻的女工。面对自己的处境,王琼心里总是觉得特委屈:“我是1976年进厂的,那年高中毕业,正是大好时光。记得刚进厂两天就赶上唐山大地震,厂里接受任务要赶制大批塑料袋。我们就24小时地加班连轴干,也没有什么奖金,就那么干……我的手脚特麻利,比老师傅都干得多。你看我的手,就是那时开热合机烫的。其实我们也理解改革,也懂得需要有一部分人做出牺牲,可是也希望国家能对我们这些人做出考虑。我们上学的时候赶上‘文革’,没有读好书,工作后最好的年华都给了厂子,这么多年并不是哪项任务没有完成,怎么就落得这样?”

在今天的中国,如王琼、任芳明这样的“下岗女工”正在不断增多。据有关部门调查,1994年,国有企业富余职工有20%,加上停产、半停产、恢复生产无望的企业人员不低于1500万人,而城镇集体企业的数字则有过之而无不及,两者相加约有3000万人。这些富余职工中,有一部分是下岗的,其中女性约占60%。按国家统计局公布的失业数字,1994年为480万,其中女性约280万人。据劳动部“就业政策与向市场经济过渡”调研组1994年调查,在国有企业集中的地方和老工业基地,职工下岗比例最大,如辽宁省大中型企业下岗职工65万,其中女职工42万;轻纺工业基地上海20万人下岗,女性占60%,而纺织行业女性占80%。除去这些显性的失业人员,还有更多的隐性失业。据统计,我国公有制企业中的富余人员约占15%左右,这样,全国的女职工中富余人员多达975万余人。这些富余人员,随时有被调整下岗的可能,如上海纺织局,现有职工50余万,准备在下一步改革中精减至35万,将被精简的这15万人中,女工占70%以上。

谁来保障你的利益?

作为中国社会科学院从事妇女就业问题研究的学者,谭深对于王琼们的心情深深理解。她说:“中国社会正在处于从计划经济体制向市场经济体制的过渡,在社会转型时期,一个新的体制在开始发展、壮大,而旧的体制却在不断地衰落。就业问题特别典型地反映出这种社会转型所带来的冲击。现在找工作最困难的这些女性,正是30多岁又一无所长的人。在计划体制下她们是被国家包下来的,但市场经济到来,她们首当其冲地受到影响。”但事情就是这样,总是有得有失。过去看来是很安稳,但是对个人是国家定终身,没有选择的自由。今天个人有了更大的选择自由,也就有了更大的风险。

被称为“妇女娘家”的全国妇联和总工会女工部几年来十分重视下岗女工的权益保护和生活救助。与此同时,这些机构也提出,下岗女工在面对生存问题时要正视现实,及时调整自己,提高自己的素质。

王琼也承认,在大街上卖油条的农村妇女远比她挣钱多。“但是我可拉不下这个脸。都说是外地人比北京人能干,我不信,我要是去了外地,也一样干!”王琼从小喜爱裁剪衣裳,手艺颇得周围亲友的好评,有人对她说,大街上那些浙江人的活儿还真不如你呢!但她却不愿自己开一个裁缝铺。“我觉得自己干个体心里就发虚,再说我会做的那些服装式样也早就过时了……”她给自己找到了千万条理由,归根结底,她需要一种依靠,一种保障。

另一家电子厂的故事更典型。这个厂在停产之后,有关方面给下岗女工们联系到一家饭店去当服务员,工资最高的可拿到每月上千元。不想几个月后,女工们绝大部分都跑了回来,宁可在家呆着领取每月100多元的生活补助。她们说,饭店的活儿 “太累,使人使得太厉害”!自己的路如何走?

对于年龄尚轻、有干部身份、还有张文凭的女性,“下岗”这一天似乎还很遥远。其实,今天的知识女性也将面临潜在的“就业压力”:在企业中,现代企业制度改革对企业效益和现代化管理提出了更高的要求,那些缺乏创造力和影响企业效率的冗员将面临淘汰。在国家机关,公务员制度的逐步实施,机构的调整,职能的转换,也会带来人事制度上的重大调整,将使那些做惯了“清闲”工作的机关干部也面临着“转业”的选择。其实,已经喊了好几年的“女大学生分配难”,从另一方面说明了这个问题:国家已越来越难以将大学生们的分配全包下来。一位自己尝试着找过不少回工作的女生说:男生在找工作时不必考虑因为自己是男性而回避某些单位或专业,而女生们就不然,所以我们的选择自由度是远远低于男生的。那么,自己的路又怎么走呢?

31岁的朱小姐从来投有为找工作发过愁。她毕业于北京某名牌大学,一毕业就正式加盟她早在大学三年级时就兼职的某广告公司。一年之后,她离开这家广告公司去了一家服装公司。像许多女孩一样,朱小姐喜好服装设计,“原以为能设计几件漂亮衣服,结果发现在中国的服装行业似乎很难得到机会,因为中国时装的许多板样都是直接从国外引进的。”离开服装公司后,朱小姐依旧从事广告策划,她并没有因自己未能成为一名设计师而有半点挫折感,相反仍尽职尽责,仿佛这个行当本来也是她的心愿。“我愿一生做遍360行,每一行都做好。”此后,朱小姐又先后在两家公司工作。她认为,一项工作一旦做熟了之后,整个工作便成了一种程序,“一天8小时一成不变,再没有新的问题需要你解决,没有新的困难需要你去克服,没有一点挑战的日子,我不太喜欢。”

从表面上看,朱小姐的文化水平、生活经历、个人素质是王琼们无法达到的,但是文化水平并不能等于你的思想观念。那种充分的自信,自强自立的精神,才是女人们最宝贵的财富。

王艳芳是大连一家幼儿园的保育员。在她40岁的时候,被安排下岗了。她在找工作时也曾一次次绝望过,因为人家总是问她:“40岁能干什么?”一次偶然的机会,她替别人卖化妆品,竟然卖得比周围年轻漂亮的小姐还好,这喜悦激发了她的信心。她不但找到了工作,而且她还要干她最喜欢的工作——当保育员。她边当营业员边自修幼儿教育函授大学,4年后,她拿下了文凭,开始忙着筹建一个自己办的小幼儿园。市场经济锤炼了她的人生,焕发出她的生命中蕴藏着的潜质。

当我们采访王琼时,曾问过她,现在她这份暂时的工作——替厂子看守仓库要再丢了怎么办?王琼阴沉着脸说:“我只有和他们(指工厂负责人)决一死战了。”

王琼和王艳芳,一样的境遇,两样的选择。

回家,还是再出发?

今年1月1日开始施行的《中华人民共和国劳动法》,在职工利益保护上,有一系列具体规定。比如,用人单位在裁减人员时,需提前30天以书面方式通知本人。再比如劳动者在失业的情况下,应依法享有社会保险。但是,“法律的保护并不能替代自己的选择,对个人来说,后者更重要。”朱小姐说。

谭深则认为,几十年来,我们国家一直都在解决妇女负担过重的问题,但现在真正意义上的妇女问题则是“女性与家庭的关系”、“女性在职业中的地位”。谭深说“中国正处于社会转型期的时候,妇女问题与整个中国的发展密切相关。如果中国社会继续往前走,到了将来,中国的社会结构比较稳定了,妇女问题就会变得比今天更纯粹些。比如,女性就业的“青春职业”问题,许多女性的职业如宾馆服务员、公关小姐都要求是年轻女性,一旦青春不再怎么办?再比如,“性别职业”问题,女性就业似乎大多是文秘公关类的辅助性职位,这是否会限制那些富有才能的女性的发展?”

对于王琼们来说,。现实是明摆着的:法律提供了保证;社会在矛盾中前进;妇女们的未来会十分美好;可现在,她们必须付出代价,做出选择,那便是——

回家,还是再出发? 女性