海外特稿:刘易斯和他的理想王国

作者:三联生活周刊(文 / 李孟苏)

( C.S.刘易斯

)

( C.S.刘易斯

)

住进“砖窑”的孩子们一定觉得这家的主人都很怪:一个是常年卧床不起、暴躁的爱尔兰老太太,一位是年纪不轻却没有结婚的女士,一个中年男子肥胖谢顶,还有一个主人上法国前线打仗去了。

中年男子是C.S.刘易斯(Clive Staples Lewis,1898~1963),时任牛津大学的学监。刘易斯为孩子们讲的故事当时并没有记录下来,讲的人、听的人可能都忘记了。刘易斯不喜欢孩子,和《柳树间的风》、《彼得·潘》、《小熊温尼普》等儿童图书的作者不一样,他对儿童世界既没有兴趣也知之甚少。他能写出广受儿童欢迎的《纳尼亚》,是因为他的童年太幸福又太短暂。

10岁之前的纳尼亚生活

1898年11月29日,刘易斯出生在贝尔法斯特。他的父亲是个脾气乖戾的律师,母亲是个与众不同的女人。她上过大学,逻辑、数学优异,经常带着刘易斯玩耍、在乡间漫步。爷爷也和他们住在一起,业余写科幻小说,屋里满是古本图书和老相册。那时候,刘易斯家很富有,房子很大,屋子多得足够孩子们捉迷藏。顶楼有一间房子,放满了玩具和图书,是他们的乐园。幸福总是不长久,刘易斯10岁那年,年仅46岁的母亲去世,不久爷爷被撞死,他的父亲悲伤过度,无心照料孩子,就把刘易斯送到了英格兰一所几近荒废的寄宿学校。学校的校长对学生们异常残暴,后来才诊断出他患有精神病。

医术无法挽救妈妈的生命,刘易斯就寄希望于魔法。在第1部《魔法师的外甥》中,小男孩迪格雷在纳尼亚寻找苹果挽救将要死去的妈妈。这苹果,就像巫婆简蒂丝说的那样:“很快,她又会说感到强壮多了。然后,便能睡着了——想想吧,不痛也不吃药地酣睡上几小时。第二天,谁都会说她恢复得多么神奇。她很快就完全好了。一切都会变好,你和其他孩子一样,又会有一个幸福的家庭。”《纳尼亚》中的角色喝了瓶中的魔水,都恢复了健康。那些在人间死去的人,都去了狮王阿斯兰的国家,一片永生的土地,在那里,没有恐惧。刘易斯在悼念亡妻的文章中写道:“从未有人对我说,悲伤的感觉和恐惧如此相似。”

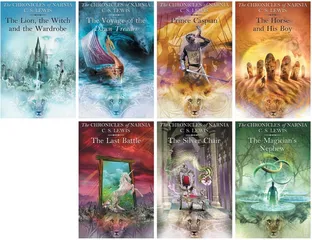

( 《纳尼亚王国传奇》魔幻系列小说 )

( 《纳尼亚王国传奇》魔幻系列小说 )

在寄宿学校,大3岁的哥哥沃尼教会了刘易斯抽烟、喝酒。刘易斯迷上了年轻的女学监,这位思想新潮的小姐对男孩们也颇有兴趣,后因与男生有亲密行为被解雇。中学毕业,刘易斯获得了牛津大学的奖学金。朋友们称他杰克。杰克喜欢裸泳、淫秽诗歌,给朋友的信中意味深长地描述自己的虐待狂倾向,一封信上详细描写了如何鞭笞和打屁股,并称自己是“鞭子的情人”。他对自己暗恋的女孩,总忍不住幻想要折磨、抽打她们。最新一本传记《C.S.刘易斯》的作者迈克尔·怀特分析,这也许是他幼年失去母爱,后来又在战场上受到刺激所致。

刘易斯和室友帕迪·摩尔关系很亲密,认识了他的母亲詹尼、妹妹莫琳。詹尼比刘易斯大27岁,金发,有几分姿色,酷爱雕琢自己,性格跋扈,正是刘易斯喜欢的那类女人。1917年底,刘易斯和摩尔入伍,他们约定,如果一方战死,另一方要代死去的朋友照顾家人。摩尔在战场上失踪。刘易斯在法国前线的战壕里度过19岁生日后,一块弹片差点要了他的命。因为离心脏太近,弹片一直无法取出。1919年,刘易斯在牛津租了房子,把詹尼、莫琳接来同住。他和詹尼一开始就以母子相称,但也有人说他们之间是情人。此后30多年,这种纠缠不清的关系左右了刘易斯的生活。

( 《狮王、妖婆和大衣柜》剧照 )

( 《狮王、妖婆和大衣柜》剧照 )

詹尼并不是寡妇,而是和丈夫分居。刘易斯从父亲那里得到的生活费并不多,却要负担一切家用,并担当起莫琳的监护人,接送她上下学,她上私立学校的费用也由刘易斯承担。他们过着波西米亚式的生活,周末晚上邀请朋友来吃饭,菜是后院里自己种的。大家狂舞狂饮,屋里充满音乐和高谈阔论。

1925年,刘易斯在牛津大学玛德琳学院谋到一份工作。1929年父亲去世,他劝说哥哥沃尼搬来牛津,买下“砖窑”一起生活。“砖窑”位于牛津市中心南3英里,屋子周围有数英亩的树林。彼时沃尼35岁,坚决不卖掉老房子里的玩具,要求刘易斯在牛津的家中再建起一个玩具室来放那些童年的回忆。沃尼一生无所作为,是泡在酒精中渡过的。

(

导演安德鲁·亚当森

)

(

导演安德鲁·亚当森

)

基督教不是纳尼亚

在牛津,刘易斯和J.R.R.托尔金结下了深厚的友谊。他们和一些学监、学者组织了俱乐部“暗示会”(Inklings),每周在牛津镇上的小酒馆“天使和孩子”聚会3次,至少要共进一次午餐。他们谈论阅读、思考、写作的体会、收获,朗诵自己的作品,气氛令人羡慕。

( 《狮王、妖婆和大衣柜》剧照 )

( 《狮王、妖婆和大衣柜》剧照 )

托尔金学术上的一个研究方向是北欧神话,刘易斯不以为然,认为“神话是谎言”。托尔金说,只有通过神话的语言,我们才能说出美、真实、荣誉等真理,才能对来自上帝的生命产生期望;撰写和阅读神话是对生命中最重要的真理的沉思;神话混杂着真理和谬误,由上帝所造、为上帝而生的人记下了真理,疏远上帝的人写出了谬误。这个观点使刘易斯重新信仰起曾被他抛弃的基督教。

成为基督徒的刘易斯并没有从上帝那里找到答案。就像他听从虔诚的罗马天主教徒托尔金的劝导,却成为基督教徒一样,从一开始他就处在挣扎、矛盾之中,一直到死。他打心眼里不愿意成为畅销书作家,但又很享受成功所带来的名望,“粉丝”们写给他的热情洋溢的信,他也认真回复。他从小交往到老的挚友是同性恋者,可他照样不理解也不支持同性恋。他看不起没文化的女人,见到受过良好教育的女士却浑身不自在。

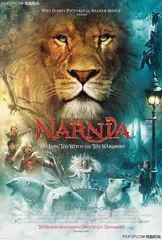

( 《狮王、妖婆和大衣柜》海报 )

( 《狮王、妖婆和大衣柜》海报 )

他被誉为坚定的基督徒,和詹尼的不正常关系成为污点。很多研究刘易斯的专家认为他在婚前和詹尼有过性行为。刘易斯的父亲和哥哥很不喜欢詹尼,沃尼说“杰克的生活被强奸了”。二战快结束时,詹尼精神状况越来越糟,她爱用小喇叭叫唤刘易斯,一定要让沃尼为她遛狗。沃尼常常逃避跑到北爱尔兰,那些事情就只有刘易斯去做。

1947年,刘易斯成为默顿学院的英国文学教授。牛津的教授们丝毫不在意他已经登上了《时代周刊》的封面,相反,他的畅销书掩盖了学术成就的光彩。刘易斯视之为羞耻,为此常常和别人舌战。他痛恨无神论者和科学家,以个人的信仰为荣。1948年,一位年仅29岁的女哲学家,在200名刘易斯的追随者面前辩论赢了他。刘易斯自感颜面扫地。从此再没有写过宗教著作。他又开始寻找幸福的童年,将母亲去世前的生活幻化成幻想世界,这一年圣诞节,他写完了《狮王、妖婆和大衣柜》。到1953年,7本全部写完。编辑们担心这样的小东西会影响到他严肃作家的形象,评论家也看不上,他毫不在乎,说这是他一生中最重要的作品。

读者早已把刘易斯幻化成圣人。美国人尤其崇拜他,称他的著作是狮王阿斯兰为人类、动物打开的那扇通向纳尼亚王国的门。在牛津,有一个刘易斯之旅线路,95%以上的游客都是美国人。线路组织者布兰德是刘易斯继子道格拉斯的童年玩伴,“砖窑”的常客。游客们跟随布兰德来到圣三一教堂,坐在刘易斯习惯坐的座位上,眼泪就顺着脸颊落了下来。二战期间,刘易斯在这个座位上灵感大发,创作了《地狱来鸿》(The Screwtape Letters)。“砖窑”现在由总部在美国的刘易斯研究基金会掌管,他的遗物,如书桌、手稿,当然还有大衣柜,被伊利诺伊州一所基督教大学收藏,被当作圣物崇拜。

刘易斯生前不断劝诫人们信仰上帝和基督,听他说教的人似乎更愿意信仰他。加州蒙罗维亚市的圣卢克教堂,他的形象被绘在了窗户的彩色玻璃上。美国的清教徒还封他为“牛津的圣杰克”。实际上,刘易斯最讨厌清教徒。他一天抽60支烟,酒量极大,所以取笑不抽烟的人,捉弄禁酒分子。有一次,布兰德对阿拉巴马的浸信会教友说起小时候经常和道格拉斯被刘易斯打发去买酒,美国教友们沮丧极了,他们不能想象刘易斯竟然喝酒。刘易斯的信徒们甚至打算消除刘易斯留下的有关烟酒的文字,竭力篡改刘易斯的历史形象,把他塑造成“永远的处子”。他们相信他至死都没有和女人睡过觉,58岁和美国寡妇乔伊·格雷斯汉姆结婚也不是事实婚姻。

迈克尔·怀特表示,“一些传记作者、研究者、崇拜者竭尽全力否认刘易斯是个有血有肉的人。为了符合自己的观点,他们把刘易斯塑造成一个圣人”。刘易斯的很多作为,用传统的观念看,是伪君子才会做的,这让很多人不能接受。他既不是“圣人杰克”,也不是罪人,或许正是老朋友托尔金在《指环王》中写到的树胡子。据说,树胡子的原型就是刘易斯。托尔金笔下的树胡子是半人半树的森林巨怪,是大地女神雅梵娜用思想创造出来的大树守护者,他爱冥想,想到什么就要说出来。是个智者。■

不好拍的纳尼亚

十年未见的大雪,为《狮王、妖婆和大衣柜》在英国的上映提供了最合适的背景。这部影片讲了4个英国孩子在冰天雪地的纳尼亚王国勇斗冰雪妖婆的故事。迪斯尼投资1.5亿美元拍摄这部电影,并在圣诞节档期公映,是把它当作对付《哈利·波特》的核武器。估计该片能带给迪斯尼8亿美元的利润。为了这部影片,迪斯尼费了一番周折。

《狮王、妖婆和大衣柜》是魔幻系列小说《纳尼亚王国传奇》中的第二部,在2004年BBC评选的英国人最喜爱的100本书中名列第9。7本《纳尼亚王国传奇》半个多世纪来在全球卖出超过1亿册,家喻户晓的程度绝不输于《指环王》和《哈利·波特》。J.K.罗琳说《纳尼亚》是她最喜爱的一部书,有人猜测罗琳计划《哈利·波特》写7本,是向《纳尼亚》致敬。《纳尼亚》却是三部魔幻名著中最后被拍成电影的,其中一个原因在于书中浓厚的基督教色彩。

《纳尼亚》的作者刘易斯是著名的学者、文学家、神学家,他著作等身,既写有学术、神学论著,又出了科幻小说、童话、魔幻作品,在英国知识界有极其重要的地位。刘易斯是坚定的基督教徒,1944年二战最艰难、最关键的时期,他有两个月每天上午在BBC电台发表“超越个人”的广播讲话,通过解释基督教信仰激励人们坚持下去。他在文学作品中宣扬基督教和传统道德观,在英美两国有很多崇拜者,并获得了20世纪基督教最重要阐释者与宣扬者的名声。

不能否认的是,刘易斯又很传统、守旧、害怕变化和进步,故意对现代艺术、音乐、戏剧、电影、文学视而不见,把自己封闭在象牙塔里,主张传统思想和生活方式。这让相当一部分人不喜欢他,认为他宣扬基督教的作品是假装神圣,吹捧精英分子和清教徒。很多作家、文学评论家批评他落伍、政治立场不正确,把宗教观点强加在文学作品中;还有人猛烈抨击他是异教徒,作品毒害儿童。这就让他的作品成为银幕雷区。

纳尼亚王国是刘易斯创造的理想国、天堂,狮王阿斯兰则带领人类、动物来到了纳尼亚。在第7部《最后之战》中,为了挽救纳尼亚的国民,阿斯兰甘愿牺牲自己被敌人屠杀;当他复活后,带领人们和动物过窄门,进入新纳尼亚——真正的天国,而害怕阿斯兰的人畜都不能进入天国。这些基督教的基本思想,在书中数次被提及。最早进入纳尼亚王国四个孩子之中的苏珊,最后也被天堂拒之门外,因为她“除了尼龙制品、唇膏和请帖外”,对纳尼亚不感兴趣。这种描写被批评为腐朽、憎恶女性。

刘易斯传统的价值观还表现在他反对世俗的现代主义,对所谓的新派知识分子加以嘲笑。第5部《黎明踏浪者号的远航》中,小男孩尤斯塔斯出生在新派知识分子家庭,他的父母只吃素,不抽烟,滴酒不沾。他的名字是“无用”的谐音,称呼父母的名字,只看实用的书,只关心国际贸易、股市。当然了,性格各色的他很不喜欢4个表兄妹,也就是进入纳尼亚王国的那4个孩子,因此他在纳尼亚王国里屡屡碰壁。

刘易斯保守的立场也在这部儿童文学作品中有所体现。在第3部《能言马和王子》中,东方的国家蓄奴,没有人权和民主,那里的野蛮人皮肤是深色的;而流落到那里的纳尼亚王子肤色雪白,头脑机智,是北方国家的高贵人种。刘易斯设计的纳尼亚位于西方,进纳尼亚的入口都在英国,社会结构是按照英国的君主体系为参照的。因此,前布克奖评委菲利普·汉舍尔评价《纳尼亚》“有毒、可怕、自负、愚蠢至极”,批评刘易斯在小说中宣扬倒退的道德观,是种族主义者、男权分子。

刘易斯自己也意识到他的作品不适合搬上银幕。最近,刘易斯写给BBC的一封信被披露。这封写于1959年12月18日的信中明确谈到,他坚决反对把故事改编成真人扮演的电影、电视剧,他担心书中半人半兽的形象从文字具象成电影、电视中的角色后,会很滑稽,也很可怕。深层的意思他没有说,但他一定很明白。

1988年,BBC将《纳尼亚》改编成系列4集小制作的电视剧,《狮王、妖婆和大衣柜》还被拍成卡通片。真人出演的电影,曾有制片商计划拍摄,因为备受争议搁浅至今。终于,迪斯尼让《纳尼亚》走上了银幕,电影导演是执导过《怪物史瑞克》、《蜘蛛侠》的安德鲁·亚当森,狮王由电脑制作,外景在新西兰拍摄。《狮王、妖婆和大衣柜》中的敏感问题较少,而宗教色彩,在今天已经不是人们关注的重心,这大概让迪斯尼下了投巨资的决心。影片的投资方之一是Walden传媒公司,其总裁也是个基督徒。

回过头看,刘易斯和迪斯尼还是老冤家。20世纪三四十年代,刘易斯明确说过他讨厌新兴的流行文化,迪斯尼、爵士乐等也瞧不上他。迪斯尼拍摄刘易斯的作品,崇敬刘易斯的美国基督教组织“美国家庭联合会”,就转变了态度。之前,这个很有影响的组织认为迪斯尼宣扬同性恋、生产垃圾电影,从1996年开始抵制迪斯尼。现在他们认为迪斯尼拍摄的是一个基督教寓言。■