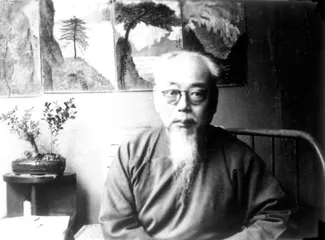

吴瀛:十载故宫尘梦

作者:李菁(文 / 李菁)

“我祖父天资聪颖,13岁就考入当时的浙江大学。后来因曾祖父到武汉张之洞幕府任职,他又转学至武汉的‘湖北方言学堂’学习英文,毕业时不过19岁。”吴欢介绍。

“祖父在湖北方言学堂念英文时,同班有一位大他11岁的同学,他就是后来任故宫第一任院长的易培基。”吴欢介绍。曾教过毛泽东三年国文的易培基是湖南长沙人,1924年前后以孙中山代表身份来北京,与苏联公使谈判庚子赔款问题,每次来京或者住在吴瀛家,或者被安置在离吴家隔壁的公寓,两人私交甚好。吴瀛后来回忆,易培基闲暇来吴家坐谈时,两人也经常谈到溥仪出宫问题。

“1924年月11月5日下午,寅村(易培基)匆匆地来到我家⋯⋯那日一来,就兴奋地告诉我说;‘你平常谈的要请溥仪出宫,昨晚我们深夜开了一个会议决定实行了’⋯⋯”——当天上午,冯玉祥部下鹿钟麟带兵进入故宫,将溥仪驱逐出宫。然后以李石曾为国民代表组织了一个“办理清室善后委员会”,作为委员之一的易培基力邀老同学吴瀛加入,“易培基了解我祖父擅书画,懂诗文,明洋务,既是位有真才实学的文化人,又是位认真负责的行政干才”。

1928年,在南京国民政府下,正式的故宫博物院组织得以成立。易培基被任命为故宫博物院院长,吴瀛被命“简任秘书”。

“九一八事变”后,随着平津形势的危急,故宫内部开始有了将文物南迁之议。

这些价值连城的国宝素来就是极易招惹是非之物,涉及迁徙,自然引起大哗。“当时的舆论几乎是压倒性的反对,很多人认为故宫文物是国家精神的象征,国家尚未沦陷,先把故宫文物运走,无异于动摇军心”,当时坚持南迁的只有院长易培基和秘书长李宗侗翁婿二人,他们的观点是土地失去可以再夺回来,国家亡了可以再恢复,但这些古物一旦损坏却是永远不可挽回的。易培基的提案最终得到国民政府的同意。挑选故宫中最贵重的文物,分批运送到上海。

经过挑选和装箱的严格程序,要外运的古物,足足装满了21节火车车厢。到了即将南运出发这时,又生变数。曾任湖南省长、并一度做过故宫古物陈列所所长的周肇祥,掀起反古物南运的行动,他在太和殿门前聚众演讲,声言要用武力阻止。经媒体一报,这立即成了北京街头巷议的轰动新闻。

原来支持南迁、并自告奋勇要主持南行的古物馆副馆长马衡在压力面前打了退堂鼓,但是铁案如山,箱件都已捆扎停当,只待上车了,如何中止呢?危急时刻,易培基又想到自己的老朋友吴瀛。他亲自上门劝驾,请吴瀛出任总押运官。

吴瀛最初也站在反对南迁一派。他苦劝易培基说:“古物一出神武门的圈子,问题非常多,责任既重,闲话也多,内外的敌人,都等待着!我们最好不做此事!”但被易指责出于私念。

“事实上,当时我家的情况也确实困难。祖父一生未纳妾,祖母生了15个孩子,夭折了4个,还剩下11个。当时长女吴珊及长子,我的父亲吴祖光都才上高中,经济十分紧张,连子女学费都几乎要交不起了。如果真出现问题,重则有性命之忧,轻则也丢官罢职全家遭难。”吴欢说,连一向温顺的祖母也带11个未成年的子女,坚决反对祖父前往。

当年也参与南运的那志良后来回忆,“有人打电话来,指名要找哪个人,‘是不是担任押运古物,当心你的命’,或者声言在铁轨上放炸弹”,吴瀛也一时踌躇。但在易培基数次登门苦劝下,念及多年交情的吴瀛慨然允诺。

“我率领着第一批南迁的古物出发了。这个‘青面虎杨志’的任务,比花石岗重要得多,声势相当显赫。”吴瀛在书中回忆,一共21节车,除了两节车厢上是工作人员和100位东北宪兵、本院警察外,其余全是文物。“在车顶四周各个车口都架起机关枪,各节车上都布置了宪警荷枪实弹地保卫着。”在重要的关口夜间开车,都按照行军作战的规矩熄灯前行,重要工作人员也和衣而卧。在徐州一带时有匪众出没,据报在前一天晚上,已有1000多人在徐州附近向行车地段窥视,被打退回去。因为绕道陇海,直到第四天才到达南京。

1934年,无端被牵连进“故宫盗宝案”的吴瀛以“妨碍秘密罪”被起诉,蒙冤离开故宫。此后为了谋生,带领一家老小颠沛流离,历尽艰苦。直到中华人民共和国成立后,吴瀛被陈毅聘为上海市人民政府文物管理委员会古物鉴别委员。

而在故宫整整十载的时光却是萦绕吴瀛一生的记忆。吴欢自小被送到上海,与祖父一起居住。印象中的祖父总是一袭长衫,逢人便诉他在故宫期间的冤情。1955年,吴瀛的长子、著名剧作家吴祖光把双亲接到北京照顾,听从吴祖光的建议,吴瀛将多年收藏的珍贵文物、字画、青铜、陶瓷、印章等,共计241件无偿捐给国家,为他曾经守护的故宫倾尽最后的心愿。■