玉痴那志良

作者:三联生活周刊(文 / 袁越)

( 1935年,故宫文物在上海临时保存。工作人员在挑选、晾晒书画 )

( 1935年,故宫文物在上海临时保存。工作人员在挑选、晾晒书画 )

那志良,号心如,1906年生于北平一个贫穷的旗人家庭,他本来上的是市立第三中学,是学校的优秀生。1921年北平出了一位大善人陈援庵。他接受一笔华侨捐款,在北平办了一所平民中学,专门招收穷人家的孩子,免费入学。那志良的父亲决定让儿子改考平民中学,以便省点学费。结果那次考试报考二年级的新生只有6人,无法开班,那志良一咬牙,转而去考一年级,结果考了第一名。就这样,这次留级改变了他的一生。

那志良在校每学期都是学业榜和操行榜的双料冠军,深得陈援庵校长喜爱。中学毕业后陈校长让他留校当老师。1925年农历新年的那一天,那志良到校长家里拜年,陈校长对他说:“清代最后一个皇帝已经被迫迁出宫外,现在成立了一个‘办理清室善后委员会’,接管宫中文物。最要紧的是清点宫中究竟有什么东西。”没等那志良说话,陈校长便转头对旁边坐着的陈子文先生说,“陈先生,你后天带他去上班。”就这样,这年年初三,19岁的那志良便稀里糊涂地来到故宫,正式成为“清室善后委员会”的一名职员。第一天陈子文带他熟悉环境,第二天他就被分到齐宫,开始清点文物。

关于那志良进故宫的这段故事,已经没有任何活着的证人了。当年第一批进“清室善后委员会”的人中,那先生是最后一个离世的。这个“清室善后委员会”只存在了10个月,紫禁城便于1925年“双十节”这天正式改名为“故宫博物院”。

1931年爆发了“九一八”事变,事发不久,故宫就开始准备将文物装箱撤离北平。从一件小事上可以看出那时故宫在资金上的捉襟见肘:院方为了省钱,竟决定用装纸烟的旧木箱以及旧棉衣上拆下来的黑棉花装运国宝。那志良和同事们发现此法不可靠,一起去找院长,才终于把箱子换成了3尺×1.5尺×1.5尺的新木箱,而且全部改用新棉花填充缝隙。

根据那志良先生的记载,当时故宫最重要的古物、图书和文献三馆,都抱着尽量减少箱子数量的想法开始装箱,为的是多运走几件宝物。惟有当时权力最大的秘书处非常随意,该装的不装,不该装的反而装了很多,比如皇帝用过的折扇竟装了好几箱,那都是一些不重要的东西。

( 那志良 )

( 那志良 )

1933年2月6日晚上22点30分,这批文物在大批军警的监视下从故宫运到北平车站,由火车运往上海。同去的还有国子监、颐和园和古物陈列所的6066箱文物。

那志良先生随这批文物到上海、南京,之后又迁到长沙,其中最重要的80箱文物由庄尚严先生负责从长沙辗转运到贵阳安顺华岩洞存放。那志良奉命北上宝鸡,准备在那里为其余的文物寻找新仓库。关于这段经历现存资料不多,幸亏细心的那志良先生保存了大量这段时期的往来公函、字条借据和运输账册,甚至采买用品的清单。

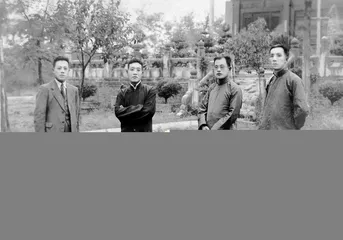

( 1938年,陕西汉中南郑文庙的故宫博物馆职员合影,左为那志良 )

( 1938年,陕西汉中南郑文庙的故宫博物馆职员合影,左为那志良 )

“这批东西很有价值,”负责保管那先生遗物的王庆台博士向记者介绍说:“因为我们关于文物南迁这段历史只是知道一个大概,缺乏细节,这批文物填补了这方面的空白。比如这里有很多盖好印章的故宫空白介绍信,说明当时交通不发达,故宫和各地文物押运人员联系很不方便,很多事情都是先斩后奏的。”

“台湾这边非常不重视这段历史,”王庆台有些气愤地说,“那先生故去后,台北‘故宫’立刻要他的家人把那先生的遗物从宿舍里搬出去。那老师的儿媳王淑芳就找到我,委托我保管那老师的东西。我把这批东西运回自己家,花了5年的时间慢慢整理,发现了很多有价值的东西。后来我决定把那老师保存的研究资料捐给台大民俗艺术研究所,南迁资料捐给大陆,个人资料暂时存在我这里,因为我正在写一本有关那志良先生的传记。”

从那志良的自传中可以看出,那先生在押运文物过程中虽然十分辛苦,可一旦到达目的地,他们的事情就不多了,无非是定期抽查,消灭白蚁之类的琐事。于是,那志良有充裕的时间潜心研究这些文物,尤其在玉器方面更是花了大功夫,终于成为中国研究古玉器的顶级专家。

“那先生一直跟我说:古物是有灵的。”前台北“故宫博物院”工作人员,也是那志良的学生傅乐治先生对记者说,“那先生喜欢讲一个故事:文物南迁时卡车翻过一次,结果里面的文物丝毫无损。”这个故事在那志良的自传中也提到过,书中说那车文物其实主要是档案图书类的东西,确实摔不坏。

1948年底,国民党政府眼看大势已去,决定将故宫宝物运到台湾。一共运了3趟,共计2972箱。那志良负责押运第二艘船,于1949年1月9日到达基隆。当时负责挑选运台文物的都是各方面的专家。除故宫博物院的院长和理事这一级别的高官以外,还有书法专家庄尚严,瓷器专家吴玉璋,图书专家梁廷伟,以及玉器专家那志良。

“当年这4个人非常要好,他们是同辈人,自称‘故宫四大金刚’。”傅乐治先生说,“当年就是他们4人从堆积如山的文物箱中抽出了自己认为的精品,因为故宫文物本来就以瓷器见长,而吴玉璋在瓷器方面又特别精通,因此台北‘故宫博物院’最引以为豪的收藏就是瓷器。那先生除了玉器,对书画也很精通。”

1965年台北新馆建成后,那志良跟随“故宫”从台中雾峰北沟的临时仓库搬到了台北士林外双溪,那里专门修建了4间一级专家宿舍,那先生在那里住了30多年,直到1998年去世。

“我公公生活清廉,除了爱喝点酒之外没别的嗜好。”那志良先生的儿媳王淑芳对记者说,“当年在雾峰的时候他还自己种菜养鸡,可他不会和鸡贩子讨价还价,一气之下自己跑去台中卖鸡,结果卖的价钱比鸡贩子给的还少。”

“那先生似乎没到退休年龄就退休了。”台北“故宫”展览组的张允芸女士回忆道,“因为他的小儿子(王淑芳的丈夫)做生意需要一笔钱,那先生觉得退休可以拿一笔退休金,就退了。然后靠在各大学开设玉器鉴赏课挣钱养家,一直干到80多岁。后来小儿子因病去世,他又抚养儿媳和孙子。”在张允芸女士看来,那志良是一个令人尊敬,又令人心疼的老先生。为了省钱,他一直坐公共汽车,甚至牙疼去医院看病也是如此。

“那先生是否想过回大陆看看?”记者问王淑芳女士。

“没有。那先生说怕自己触景生情,会伤感。”王淑芳说。

改革开放以后,那先生在“清室善后委员会”期间的几个同事有机会去台湾看他,其中故宫专家单士元先生曾出过一本书,回忆了两人1994年在台北见面时的情景:

谈文物之美,叙故友之情。大乐自在其中,但欢喜中不免有丝丝悲伤与无语的隐痛。但我问及第一批南迁中的四位故宫博物院之元老时,那公轻轻回答,已故去三位。那公也迫不及待地搜寻脑中的名字,并一一回忆着。我沉思片刻只说了三个字“没有了”。往事如烟轻飘而逝,看今朝能侃谈初建北京故宫博物院者,我与那公心里知道,海峡两岸故宫各剩一人了。

1998年5月,单士元去世。4个多月后,那志良也故去了。从此有关故宫当年的秘密,世上已没有人知道。■ 文物博物馆那志良故宫博物院文化