朴素之美

作者:钟和晏(文 / 钟和晏)

( “三石园”的建造就像一场缓慢而充满乐趣的游戏过程 )

( “三石园”的建造就像一场缓慢而充满乐趣的游戏过程 )

董豫赣一直相信今年87岁的丹麦建筑师约恩·伍重(Joern Utzon)两年前获得普立策(Pritzker)建筑奖并非因为过于著名的悉尼歌剧院的设计,而是与后来在丹麦建造的一些社区住宅有关,他的电脑里保存着一些这类风格朴素的院落式住宅的图片,一眼看去几乎让人误以为是在中国。董豫赣说:“建筑应该和一些非常基本的东西有关,也许现在的中国建筑缺少的就是这种朴素。我觉得物质审美,不如说是审物质之美。”

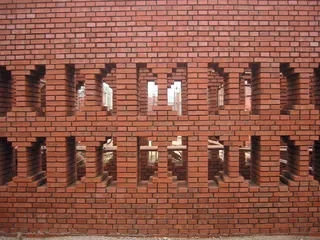

审物质之美,对于目前的董豫赣来说,是和某一种特定的建筑材料有关的。这位北京大学建筑学研究中心的副教授正在北京京郊小汤山为两位不同的业主建造两座别墅,这之前他还在河北宣化完成了一幢小型住宅,出于为业主节能省钱的考虑,三所房子无一例外地采用了红砖这种相对廉价的材料,宣化住宅500平方米的面积造价仅仅只有30万人民币。虽然董豫赣心里很清楚使用红砖的冒险之处在于有可能让人感觉烦躁,但另一方面,这种砖受光之后的色彩常常会变得非常奇特,几乎像油画一样美。这两处别墅中,目及之处是一片片矗立的红砖,建筑完成之后的墙面也不会再有任何涂饰,尤其是在面积近2000平方米的那个庄园般的别墅中,一个个彼此交接相连的建筑体因此构成了红砖的迷宫。这一尚未命名的别墅将来有可能被称为“三石园”,因为它主要和三种石头发生关系——作为人工石头的红砖、园子里的毛石和作为化石的银杏树。

“三石园”令人迷失之处也许同样存在于它不同一般的建造方法。就像不用剧本拍电影的王家卫一样,董豫赣盖房子从来没有固定不变的设计图,设计图仅仅是提供了可以每天修改的依据。在他看来,这种强调现场操作、每天拆拆盖盖的建造方式应该是中国人的传统,他说:“这一次我是试图用中国园林的方式来盖房子,不是从审美而是从建筑实验的意义上。西方盖房子首先有一个主体作为全部设计的中心,整体性是一切。而这回我先画了一堆小图,都是一个个很有意思的小房子,然后一个也不牺牲地将它们拼合在一起。我相信这也是中国造园的一个秘诀。”

“三石园”的建造就像一场缓慢而充满乐趣的游戏过程,董豫赣几乎是乐此不疲地尝试利用砖的厚度来完成各种家具的可能性——比如房子里所有的灯具都是用砖砌的,正对书房的影壁因为它足够的厚度,中空部分被安上了一盏灯。用砖也可以砌成书架,再加上顶光就足够理想;或者有着漂亮镂空图案的遮挡夕阳的窗格,因为每天的光影变化呈现不同的景致。一个墙上的月亮门,因为偶然曾有人在那里停留倚靠,被加上了可以两个人相对而坐的横面,因此具备了靠椅的功能。原本是出于省工的原则坚持在墙角交接处不砍砖,却意外地获得了出色的光影效果。就像扬州个园同一种瓦可以变化出108种不同砌法一样,这是属于传统工匠的乐趣。

董豫赣在不断重复着“关系”这个词,建筑材料与人、房子与家具、房子与环境之间的关系,以及一所房子和居住者的接近程度。这位今年38岁的建筑师过去一直沿用西方文化理论探求建筑空间问题,最近几年却转向江南园林的研究。提及《说文解字》中那些描述建筑字词的不同部首与不同等级的屋顶之间的关系,提及西方的景观与中国的景致的区别,景观只是远远地观景而景致是可以到达的“致”,他说:“我觉得中国人在近代以前,从来没有把建筑物的美当作一个评判标准,中国人谈论的是房子与自然环境、与人的关系的好坏。”

就像过去一个文人与造园师之间的关系,任何想请董豫赣盖房子的人大概都要有足够的耐心。三石园的建造到今年已经是第三年,因为每天都在一边做一边改,工人做得慢极了,何况在房屋建造基本完成之后,董豫赣需要考虑种树造园的问题,所以他说:“我都不知道这个事情做到什么时候才结束,而且我有个能力,总能让甲方把事情变得慢一点。”■ 朴素之美