中国大法官梅汝璈

作者:吴琪(文 / 吴琪)

( 1947年4月,远东国际战犯法庭继续对日本战争罪犯进行审理 )

( 1947年4月,远东国际战犯法庭继续对日本战争罪犯进行审理 )

1946年5月3日上午,赢得世界反法西斯胜利的同盟国,在日本东京开设的远东国际法庭正式开庭。企盼已久的中国法官梅汝在当天日记中写道:“今天是远东国际军事法庭正式开演的第一天,也就是我参加客串这出富于历史性的戏剧的开锣第一幕。”深感如履薄冰的梅汝意识到这将是一场充满斗争的“戏剧”,对于战胜国中国的利益维护来说,东京审判延续两年半的艰难行进也贯穿着中国代表梅汝的努力和“斗争”。

《朝日新闻》记者在稿子中描述开庭第一天的情形:“战败后的第一年,晚春初夏时节,市谷高地就迎来了‘末日审判’。”这是轰动东京的一件大事,法庭开庭规定时间是10点半,为了避免交通拥挤和恐怕临时召开法官会议,梅汝提前由饭店乘车到法院去。他在日记中详细记录了当天的所见所闻:“沿途经过倒看不出什么,不过快到陆军省的附近,行人车辆都比往日多起来了,走近法院门口,警卫比往常森严多了。进来大门,看见在广场上排列了许多车辆,其中一辆紧闭的救护室的大卡车据说就是今天一大早装载26个战犯来的,他们8点半已经从Sugamo监狱押解到了(还有两个是从南洋今天上午方才押解到东京)。”8点42分,押送日本战犯的美军道奇客车停在法庭门口。8点50分,战犯下车,其中最引人注目的东条英机依旧身穿国民服、头戴神官式国民帽。

法庭内外挤满了新闻记者、摄影记者、盟国来宾和日本旁听群众。十一国的法官们齐集在会议室里。澳大利亚法官威廉·弗·韦伯爵士担任庭长,他走进会议室宣布:“最高统帅已经同意,我们以后进行行列和坐席的顺序就照昨天预演时的顺序进行。”梅汝坐在庭长韦伯的左侧,法官坐次按照受降签字国的顺序进行。所谓昨天预演的法官坐席,正是梅汝在前一天预演中的据理力争,才得到以受降先后排序的待遇。这十一国法官顺序依次为:美国、中国、英国、苏联、加拿大、澳大利亚、法国、荷兰、印度、新西兰、菲律宾。这样,庭长韦伯的左右手分别是美国和中国法官。

深孚众望的中国代表

“在读庭长开幕词的时候,我仔细用目光扫射了一下法庭的情形。”审判第一天,梅汝观察到法庭的布局,“面对着法官台和秘书室,是检察官席,检察官席之左右也是两张大长方桌,一张坐的是被告律师,一张坐的是法院记录和翻译人员。发言放大器置于检察官和被告律师席之间。”

( 中国法官梅汝璈 )

( 中国法官梅汝璈 )

虽然“内心发生无限的愤恨,无限的感触。这些人都是侵华老手,毒害了中国几十年,我数百万数千万同胞曾死于他们的手中”,但内心激动的梅汝并没有时间对这一大批犯人逐个留意,“26个战犯分为两行都端正地坐在那里。我只注意到坐在中央的东条英机和土肥原贤二。在东条后面坐的是大川周明,他装有神经病,时时做想骚扰的样子,美国宪兵在他后面制止,有时还要用力把他抱住。他已有书面请求检验他的精神和身体状态。他是26名中表演得最滑稽和最引人注意的一个。其余各人都是板着面孔,佯作镇静,尤其是东条,简直一动不动,和石膏塑的人一般”。

就在三个月前,梅汝才刚刚在重庆接到政府派命。1945年美国国务院给受降国家的大使馆照会,详细叙述了美国政府关于处理日本战犯所采取的种种政策和措施。对于甲级战犯,照会说,东京盟军最高统帅部将组织远东国际法庭予以审判,请各国政府准备提出法官的人选以便最高统帅加以任命,并要求在提出人选时最好是各自推荐一位能操英语的法律专家。

( 远东国际军事法庭11名法官合影。坐者(自左至右):派特里克、克莱墨尔、韦伯、梅汝、柴扬诺夫;立者(自左至右):巴尔、罗林、麦克杜哥、柏奈尔、诺斯克罗夫特、哈那尼拉 )

( 远东国际军事法庭11名法官合影。坐者(自左至右):派特里克、克莱墨尔、韦伯、梅汝、柴扬诺夫;立者(自左至右):巴尔、罗林、麦克杜哥、柏奈尔、诺斯克罗夫特、哈那尼拉 )

可是梅汝认为自己缺乏司法经验,再加上1945年刚刚结婚的他也不愿离开正要复员还乡的家庭。他在接到派令的次日便上了辞呈,但是外交部和当时行政院孙院长都竭力劝说他接受这个使命。“记得有一次谈话的时候,他说:这是千载难逢的机会,不但有价值有趣味,而且可以历史留名。试想:半年以前,我们想得到扬眉吐气的今天吗?去年今日,独山、都匀正在沦陷,连重庆都人心惶惶,那又是何等景象?”

梅汝在当时的中国司法界深孚众望,他12岁考取北京清华学校,后去美国留学,在斯坦福大学和芝加哥大学读书,获法学博士学位,回国后在山西大学、南开大学、中央政治学校任教,讲授英、美法学,并先后担任国民政府立法院委员、立法院外交委员会主席。

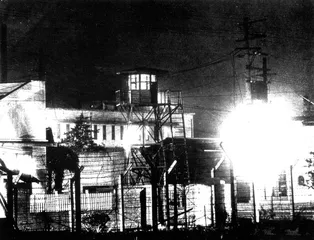

( 1948年12月22日,七名被判处死刑的甲级战犯所拘禁的巢鸭监狱,行刑当夜灯火通明 )

( 1948年12月22日,七名被判处死刑的甲级战犯所拘禁的巢鸭监狱,行刑当夜灯火通明 )

当时缺少国际法律事务经验的国民政府,基本上没有给中国派员提供多少帮助。向哲浚(曾任上海第一特区法院首席检察官)的秘书裘绍恒回忆说:“那个时候南京政府对于这个审判一无所知,也不知道怎么办,没有什么指示,也没有关照说你们要带什么材料⋯⋯就这么去了。”

法官的行程相比之下备受关注。1946年3月20日,梅汝从上海飞往东京,当天的中国报纸报道了中国法官东京上任的消息。在乘坐美军司令部汽车去江湾军用机场的路上,“因为我的名字上有一个‘法官’(Judge)的头衔,所有站员点名总把我排做第一个。法官在外国人心目中是最受人尊敬的,尤其是在英美,它们是厉行法治的国家,法律至上,法官是再荣耀不过的了”。远东国际军事法庭对各国派出的法官给予了高规格待遇。他们被安排住在东京当时最豪华的“帝国饭店”,每人都拥有一个带办公室和阳台的套间,盟军总部配有高级轿车和专职司机,车上插有各自国家的国旗。

( 1948年12月23日凌晨2时5分,两辆卡车由巢鸭监狱驶出,载着七名战犯的棺木,送往横滨市西区久保山火葬场进行火葬 )

( 1948年12月23日凌晨2时5分,两辆卡车由巢鸭监狱驶出,载着七名战犯的棺木,送往横滨市西区久保山火葬场进行火葬 )

到东京不久的梅汝还遇上了前来考察战后日本教育现状的中国教育部次长顾毓博士。顾博士买了长约三尺余的宝剑送给梅法官。“你代表四万万五千中国人民和几千几百万死难同胞,到这侵略国首都来惩罚元凶祸首,天下之事还有比这再‘壮’的吗?”梅汝不由得感慨说,“戏文里有‘尚方宝剑,先斩后奏’,可现在是法治时代,必须先审后斩,否则我真要先斩他几个,方可雪我心头之恨!”

“多灾多难的战胜国”法官

2003年,当时健在的梅汝妻子、89岁高龄的肖侃女士接受中央电视台记者采访时,回忆起丈夫在 “那两年半的时间当中,他曾经几次回来到南京述职,每次在上海家里停留几天”。关于法庭详细的情况,由于法官对正在进行的工作必须保密,梅汝不能透露。“不过据我观察他的神态不是很轻松愉快,而是心事重重。据我推测,可以肯定,他法庭的工作,一定有很多困难的地方,而参加法庭工作的各国之间的关系也比较复杂,这种情况外人不能知道,而且也没有外人想象得那么简单。”

梅汝的儿子梅小在接受《三联生活周刊》采访时,讲到父亲在参加东京审判时的心情。虽然梅小是在东京审判之后的1952年出生,但是一直致力于收集父亲资料的他,形容起父亲代表着“多灾多难的战胜国”去审判“天之骄子的战败国”的焦虑心理。

“虽然父亲作为战胜国的代表,但是中国当时正在内战,经济实力极弱,在审判中争取到一定的地位相当困难,这些都让父亲焦躁不安”,时常表现出“处身外国的人,对于自己国家的不争气最感痛苦”。1946年4月9日,刚到东京20天的梅汝,“清晨打开英文报纸一看,便是一行大标题——‘饥饿的中国人在吃树皮、鼠肉和泥土’。小标题是‘三百万人在湖南等地要饿死,飞虎陈纳德将军组织空运队投发救济品’。此外还有醒目的中国新闻,如‘国共两军竞赛占夺长春’、‘满洲大规模内战在发动中’、‘中国殷切期待马歇尔特使返华调停内战’之类。这些新闻看了真叫人泄气”。

在这样的背景下,由于远东法庭宪章没有明文规定法官席位的次序,这个问题在开庭前好几天便在法官会议上激烈争论。梅汝知道“在任何国际场合,争席次的斗争总是难免的,国际法庭亦不例外。这不仅是个人的事情,而是有关国家地位和荣誉的问题”。 由盟军最高统帅指派的庭长韦伯爵士,不但是西方社会中的一个标准职业法官,实质上仍然保持着澳大利亚人的粗犷性格。在庭审前一天的预演上(1946年5月2日),坚定的梅汝以退席为要挟,才向他争取到按受降签字顺序排位的待遇。

在美国人占主导的法庭上,“白人至上”的原则处处显现。他们更重视那些发动对美国袭击的日本战犯,对他们必欲置之死地而后快,搜集的证据也更多、更严密、更具有杀伤力。但对于像土肥原贤二与板垣征四郎这样的侵华老手,阴谋家,重视程度就大大降低了。梅汝心中的焦虑溢于言表,由于梅汝是法官,他不能帮助中国检察方面从事起诉工作和证据收集,但他还是和检察官向哲浚一起想方设法寻找突破口。当时中国政府没有估计到,一个战胜国在参加一场对战败国的战犯审判竟然会如此复杂和艰难,绝大多数人的看法还维持着千百年来形成的老理“胜者王侯败者贼”。

与此形成鲜明对比的,辩护机构的庞大和辩护律师的众多是东京审判的一个主要特点,也是它同纽伦堡审判的一个重大差别。梅汝认为,它之所以持续两年半之久,辩护方面组织的畸形以及它在审判中所实行的“延宕战略”为重要原因之一。

日本辩护律师是有组织的,这个组织的名称是“日本辩护人会”。它是在法庭开庭的前夕成立的。至于一般日本辩护律师,他们大都是战前日本比较有声望的职业律师,但也有个别不甚著名的律师系由于同被告有亲友关系而被选为辩护人的。一般说来,日本律师对于案情是很熟悉的,对于搜索有利于被告的证据(证人、证件)是非常卖力的。但是日本律师在法庭公开庭上的表演并不很多;他们宁愿把那些在公开庭上“冲锋陷阵”的“射击手”的任务让他们的那些张牙舞爪的美国同事去干,而他们自己却藏在后面做“兵工厂”(“制造炮弹”)的工作。因此,从表面上看他们在法庭上的态度还算是老老实实、循规蹈矩的。

美国辩护律师在法庭里虽然没有像日本辩护人会一样的正式组织,但是他们却有一个首领或头子,作为他们在必要时的代表。以100名以上的日本律师,再加上近四十名的美国律师。以二十几名的被告而拥有一百数十名辩护律师,这不但是纽伦堡法庭从未曾有,而且是任何法庭上或任何审判中所罕见的。就保证被告辩护权一事来说,远东法庭可算是慷慨宽大!

在1946年5月14日的公审庭上,被告辩护方面申请取消起诉书中第39项所控诉的罪行。这项罪行是日本偷袭珍珠港美国舰队,杀害美国海军上将季德及大批美国海军军官和水手的罪行。美国律师布列克莱(Blekeney)强辩说:“如果说海军上将季德在珍珠港被炸死是谋杀案的话,那么我们就得知道在长崎动手投掷原子弹的那个人的名字,我们就得知道制定这一作战计划的参谋总长,我们就得知道对这一切负责的总司令。”最后一人,布列克莱无疑的是影射美国总统杜鲁门,因为按照美国宪法,总统是负责指挥全国军队的最高司令官,事实上在广岛和长崎投原子弹也是由他决定的。

“在一个审判战犯的法庭上,美国律师竟把他自己祖国总统的行动和被告日本战犯的犯罪相提并论,这是不能不使人惊异的事情。美国律师之极端放肆,于此可见一斑。”

面对这种延宕战略,大多数法官们感到厌烦甚至焦虑。但是由于法庭宪章上和组织上有些无法纠正的缺点,例如被允许出庭辩护律师太多,诉讼程序太烦琐,以及为了保证公平审判不能压制辩护律师方面畅所欲言等等。

惊险的死刑判决

1948年4月16日,在检察方面做了最后陈述并向法庭求刑之后,长达两年的审理就此结束了。按照程序,进入起草判决书的工作。经过法官们的讨论,判决书确定为十一章。其中对中国的侵略审判单独列为一章。梅汝负责判决书《日本对华侵略》的起草工作。面对法庭两年来的审判,证据证言堆积如山,梅汝和两个助手夜以继日,梅汝后来回忆说,那些日子,他们就像钻进成千上万件证据和国际法典中的虫子,每天在上面爬来爬去,生怕遗漏了重要的东西。

在这之后,法官就要面临他们使命中最重要的工作——给所有被告量刑。这段日子是梅汝最艰难的日子。中央电视台《探索·发现》栏目组曾找到一份在法庭审理结束三天后国民政府外交部给梅汝的“东字1103号密电”,从中可以看到中国政府希望战犯受到严惩的心情和梅汝作为中国法官的压力。那封密电指示梅汝代表中国政府要求对土肥原贤二、板垣征四郎等9名侵华主犯“应主从严惩治”。与此同时,中国国内舆论也对远东国际军事法庭马拉松式的审判极为不满,纷纷致电、写信给外交部或梅汝,强烈要求迅速结束审判,严惩战犯。

由于对国际法精神的不同理解和各国法律体系的影响,在十一国法官中意见分歧很大,并且逐渐出现对立情绪,特别是在对东条英机等25名战犯是否应该判处绞刑的问题上发生了激烈争执。法官们各自援引本国的法律条款,各自坚持自己的主张,互不相让。远东国际军事法庭制定了必须共同遵守的《宪章》和诉讼程序,却没有一个共同的量刑依据。

庭长韦伯的主张非常古怪,他主张把所有被告像法国的拿破仑一样,统统流放到一个远离陆地的荒岛上去。美国法官同意死刑,但他的注意力紧紧盯在那些发动太平洋战争和虐待美军战俘的战犯身上。而印度法官一开始就认为,国家行为不应追究个人责任,因此他主张全体被告无罪,他的理由是:“世人需以宽宏、谅解、慈悲为怀,不应该用正义的名义来实施报复。”法国因为本国废除死刑,法官不主张对被告判处死刑。

梅汝在发往国民政府外交部的密电中表露了自己的心境,“自当竭其绵薄,为我国在此次空前法律正义斗争中,尽我最后的努力来争取胜利”,“让法庭审判结束固然是我们所希望的,而胜利则是我们一定要争取的”。梅汝甚至私下表示,“如不做出令人信服的判决,我等都无颜再见江东父老,惟有集体蹈海一死,方能以谢国人!”

参加审判的法官曾经共同约定,法官会议上的所有投票、表决和彼此之间的意见均对外保密。所有法官自始至终严格遵守了这一约定。梅汝也没有透露他在那段日子里究竟做了什么。但是,梅汝在后来和记者的谈话中,曾经引用了一个典故形容当时的心情:“伍子胥过韶关,一夜急白了头。”他必定会和其他法官磋商、交流、说服、争取,晓之以理、动之以情,只要有一线希望,就尽百分之百的努力。梅小对父亲回忆道,“听父亲的朋友提起,他赴东京前英姿勃发,可是回来时已经是头发花白了”。

1948年11月12日,一个晴朗、干冷的日子,这是远东国际军事法庭的第818次开庭。在宣布判决的那天,据以后公开的档案和梅法官的回忆,法官在最后的投票中是以6票对5票的微弱多数,对7名被告做出了绞刑判决。在梅汝接受《申报》采访中,他告诉记者,最后表决前的一个星期里,他几乎睡不着觉,那是惊心动魄的关键时刻,他说,“要是对那些罪孽深重、残害中国和世界各国人民的战犯们连死刑都判不了,我还有什么脸面回去见江东父老!”但那关键的一票是谁投的呢?由于所有法官宣过誓,而且没有文字记录,没有摄影与拍照,这就成了一个永久的秘密。梅汝在日本《朝日新闻》上发表了《告日本人民书》:经过这次审判,日本军界首脑的暴虐行为和虚假宣传已昭然天下。远东国际军事法庭的最后宣判,清除了中日两国间和睦相处的这些绊脚石,对于今后中日间和平合作,相信必有贡献。

虎头蛇尾的“象征性惩罚”

由于美国包庇日本反动势力的倾向越来越露骨,在远东国际法庭审讯第一案的过程中,国际检查处便把绝大部分在押的日本甲级战犯都个别地或分批地擅自释放了。在远东国际法庭对第一案宣判不久,国际检查处把巢鸭监狱所剩余的惟一的一批甲级战犯索性也全部释放了。至此,起诉的对象便完全消失了,远东国际法庭已经无事可做、无案可审了,结果只有无形解散。

《日本时报》在1946年3月29日转载了拉铁摩尔(Owen Lattimore)的论文。拉铁摩尔是著名的政论家,又是远东问题的权威,曾任蒋介石的政治顾问。他当时是日本赔偿委员会的美国委员之一,曾亲到日本和中国考察。

这篇文章的主题是在警告美国:管制若不得法,日本不出几年在工业上经济上又可东山再起,操纵或独霸远东,而使中国、朝鲜、菲律宾等工业幼稚的国家没有兴起和竞争的可能。他相信日本是在装穷装苦,实际他们并不匮乏,“否则何以公民营养得那样健壮,体格依然比上海、北平或朝鲜一般人民好得多呢?”这点与梅汝在东京所见所感完全一样。拉铁摩尔认为,对付日本不能纯以美国的立场或眼光去看,而应当为远东经济落后的国家利益去打算。他主张盟军应禁止工业原料输日,同时应鼓励日本的土地改革(使佃户渐能成为自耕农),使日本农业生产增加,自给自足。

但是随着美国庇护日本战犯以图恢复日本军国主义的政策的日益暴露,审判越来越有名无实。“这些被告们在狱中享有的待遇更是优厚无比了。负看管他们全责的宪兵队长到了后来便成了他们的知心朋友了。”一般说来,由于这些被告都是战前显赫一时的人物,是长期骑在日本人民头上的大军阀、大官僚和大财阀,法庭对他们的看管是十分宽大的,同普通犯人待遇的差别不可以道里计。“举例来说,这些甲级战犯在巢鸭监狱中每人都占有一间相当宽敞和整洁的住房。他们吃的是与一般占领军一样的西餐,在节日还可以吃到为他们特别准备的日本饭菜。他们受着全日本最好的医药照顾。他们在休息的时候可以自由地交谈,并且每天中午都可以接见家属亲友,甚至有时还可以向报馆记者发表谈话。这样宽大的待遇是一般战犯监狱中所罕见的。”

当时美国日益露骨地袒护日本战犯、重新武装日本和恢复日本军国主义的政策,美苏关系的日趋紧张,使得被告辩护律师幻想着:如果审判拖得足够长久,可能盟军总部终归有一天会结束审判,把这些被告战犯们全部释放,甚至予以起用。历时两年半的东京审判虽然宣判了第一批甲级罪犯,其他审判工作却不了了之,法官们还没有接到正式的文件,就各自打道回府了。

对国家命运感到忧虑的梅汝并没有随着审判的结束而变得轻松。“文革”爆发,使得梅汝先生的著作《远东国际军事法庭》只完成了4/7,他就匆匆辞世。梅小在后来的回忆文章中,对父亲晚年“孤寂”的心境有所披露。他记得,有一天晚上,北京顶银胡同停电。梅汝在黑暗中轻轻哼起清华学校早年的校歌:“西山苍苍,东海茫茫。吾校庄严,岿立中央。东西文化,荟萃一堂⋯⋯”60年代不足花甲之年的梅汝努力按照党对“旧知识分子”改造的要求,虔诚地学习俄语,试图不被形势甩下。儿子梅小提到,现在家里还能找到父亲当年抄写俄语单词的小本子。在苏联法学教材上,还有父亲留下的铅笔批注。新中国当时在学科建制上完全照搬苏联,全国只有为数不多的几所大学保留了法律系,且讲授的都是苏联法学。精通英美法学的梅汝感到无所适从。

1998年,83岁的肖侃女士将丈夫在东京审判时用过的法袍和文件无偿捐给国家,“我们这一代人,与国家命运比起来,个人显得很渺小。梅先生只是代表了中国去参加东京审判,如果国家不胜利,我们个人又能有什么作为呢?”■ 法律大法官日本中国中国梅汝日本战犯美国大法官