子尤的世界

作者:三联生活周刊(文 / 于萍 朱文轶 胡 蒋方舟 小饭)

( 轮椅被他当成灵感制造器

)

( 轮椅被他当成灵感制造器

)

“单亲家庭”的子尤

快中午的那会儿,柳红被子尤弄哭了。

整整一个上午,两人还都笑作一团。子尤一直躺在温暖的阳光下望着柳红的眼睛。

一大早,姥姥和姥爷用轮椅推着子尤去菜场买菜,快到家,子尤坚持要下来自己走一段。从“粉子胡同”里姥姥家的那道铁门走进屋,这一小段路他走得一瘸一拐,脸涨得微微发红。子尤有十个月没正经在家里呆过,也没正经地下床走过路了。他有些气喘,就又爬上床,埋怨鞋不太衬脚。柳红说,“宝子长得快,脚大,鞋老买不准”。比两天前在北大医院看到的子尤,他的气色好了不少,看得出,比起病房,即便那些白色的墙面总被这对母子装扮得富有生机,姥姥家还是更让他兴奋。他说他自己喜欢金黄色——“姥姥家从小在我心里就一直是这种颜色的,阳光的色彩”。

两个人的眼睛里都闪着活泼而明朗的光。子尤肯定是这个世界上最让柳红自豪的“事物”。2002年柳红结束了13年半的婚姻,她曾在年度回顾里写道,“婚姻带给我的幸福、痛苦和伤害正在随风飘逝,惟有儿子——这一婚姻的创造,翻新着我的生命”。

2002年,子尤12岁,那年9月,这个少年身高1.63米,体重51公斤,到2003年底,就蹿到了1.78米,体重65公斤。“差不多一个月长一厘米”,柳红从电脑里调出一堆照片给记者看,都是2002年的7月到8月母子俩在欧洲玩时拍的,其中有一张俩人站在维也纳一辆大游览车前的合影。子尤健康地站在宽阔的天空下,结实的块头,被太阳晒得黝黑的皮肤,个头刚好到柳红的发梢。“一年功夫,他就高我一大块了。”柳红说。他们一起看过一部英国电影《第三个人》,讲的是维也纳的事,到了维也纳,子尤拼命拉着她找电影镜头里出现过的那台大转盘,最后终于被他们找到了。

对柳红来说,陪同儿子成长的快乐至高无上,甚至婚姻破碎的痛楚都变得微不足道。现在的子尤个头又长一点,体重却降到了53公斤。除了生病的消瘦,减去的体重里包括去年3月26日从他身体里摘除的那颗重达两斤的瘤子——这个巨大的瘤从子尤在胎腹时就已经埋下。

( 子尤的乐观吸引着他的同学伙伴们

)

( 子尤的乐观吸引着他的同学伙伴们

)

慢慢说到两年前离家出走的父亲,子尤和柳红第一次有了争执。柳红说:“父亲离开家招呼也没打一声,一个家突然之间就少了一个人,我不知道怎么跟儿子说这件事。我不说,子尤也不问,我们俩就这么过了不短一段日子,假装什么事情都没发生过。4月份子尤急性阑尾炎,要做手术,他父亲回家了一次。我把子尤叫到一边,第一次跟他提起离婚这事,我说,‘儿子,爸爸要离开我们了’。子尤说,‘妈妈,我没事’。说着眼泪就下来了,接着问,‘妈妈,你什么时候再结婚’。我说,‘妈妈再也不结婚了’。”

“不对”,在床上很长时间默不作声的子尤带着点撒娇打断了柳红,“明明是你先哭的,你抱着我说‘爸爸走了我们以后怎么办’,哭得一塌糊涂”。柳红被说得有点脸红,瞪了儿子一眼,“胡说,你看现在这些小孩,什么都赖大人”。她边说边笑,子尤也在床上捂着肚子嘻嘻地笑起来,仿佛这个重大的变故对他们来说曾经并不是一次磨难。

( 儿时的子尤

)

( 儿时的子尤

)

柳红第二次被打断,是她讲述从去年9月下旬,除了偶尔接上几回电话,子尤就很少见过父亲的面了,她有意无意地加了句,“他身体也不好,老生病感冒”。没料到儿子这时候会突然发起脾气来,“什么身体不好”,他把拿在手里不停翻来翻去的一本书重重地扔下床,几乎用命令的语气说,“你说,他住在哪儿?”“你平时不说,现在说起来,又不把话说完,我要对你失望了。”

柳红仍然像一个理屈词穷的母亲回答儿子质问那样认真地回答,“他的家,离我们住的西苑医院就隔了一座桥”。没说完,眼泪就往下掉。屋里静了很久。

( 不受约束、散漫成长的子尤很容易沉湎于自我的世界

)

( 不受约束、散漫成长的子尤很容易沉湎于自我的世界

)

子尤最好的一个初中同学王钊告诉记者,除了觉得他妈妈委屈,子尤甚至没怎么生过这个“单亲家庭”的气。说起他爸,子尤说,“我和我爸是什么关系呢?他去美国了,但我懒得质问,就是这种关系,我们不是父子,有时他几个月不来,偶尔来一次,我们也只会说说笑话。我没把他当爸爸,你没尊严,我只是在他来时虚拟地告诉自己,这就是父爱”。

子尤不久前弄了一个单亲家庭的采访计划,他是因为看到一个研究者写“单亲家庭”长大的孩子有心理阴影的报告。“我想证明我的想法”,子尤说,“父母离婚,刚开始时我没有变,主要是我父母在变。他们心理各方面都有变化。我总是认为大人们觉着离婚之后孩子会受到多大影响。我想啊,他们心虚,他们自私。所以他们编出这么一个瞎话来骗大家。然后,离婚家庭的孩子又不屑来澄清,其实是大人们因为自己可能有很大的影响,他们就会自私地想是不是他们的孩子也会有。”

子尤说,他已经做完了一个和他同样状况的同学的采访,“最后发现,离婚家庭的孩子还依然健康快乐。主要是因为受害的一方还依然承担着维持这个平稳的生活的任务,没有把这个受害传递给孩子”。

“生病”的子尤

子尤说他从小就对欧洲的城市有天然的向往。“色彩多好看”,他对记者说,他不喜欢被很多人褒扬的中国江南山水,“总觉得有压抑的东西在里面”。“上小学时候我爱看电影,有一部很有名的音乐专题片就叫《上帝的宠儿》,就是讲萨里瑞把莫扎特陷害了。看完这个剧本我就划,把我不需要的地方划掉,让我姥姥把我留下的部分给打下来。打下来之后我就带着剧本到班里,我们开始演了。”子尤说,因为他演了那个萨里瑞,就格外有感情。去欧洲,他还专门到墓地里找。“我发现莫扎特、贝多芬、舒伯特的墓都在最显眼的地方。那我就问,那他们的老师呢?萨里瑞是他们的老师。那我问在哪呢?他们也听不懂,找找找,在一个非常角落的地方,一个非常破的墓,哎呀。我忍不住心中感慨,扑到那个墓旁,没哭,但是很悲伤。”子尤说,他总觉得自己上辈子应该是欧洲十五六世纪的一个短命诗人。

子尤手里总在玩弄着他的镜子。他说,生病期间,医生要是在他身体上做什么,他就从镜子里一丝不苟地看着。他说:“这样我才能努力发掘我的病里有哪些可怕的地方来跟朋友和班里的女生讲,看他们一个个面目惊悚的样子。”“挨了痛苦,以后才可能跟人炫耀啊。”

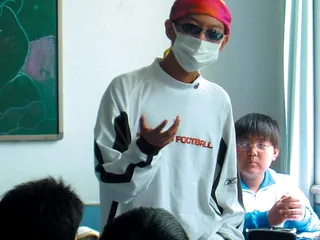

子尤身上有某种表演性格。“他爱戴墨镜,看了《黑客帝国》,里面黑人的眼镜比较特别,是搁在鼻子上的,没架子,他回去就把墨镜的脚给拆了,架了副那样的眼镜来上学。”王钊说他爱热闹怕冷清,喜欢与女孩子说话,“不在学校的时候,他也和同学在电话里把班上的事了解得清清楚楚。”去年5月份,子尤做完第二次化疗,回学校,戴了两层口罩,两层头巾,往讲台上一站,还是不忘了开玩笑,他拐弯抹角地听说班里成绩最好的男生和成绩最好的女生彼此有互生情愫的意思,就拿他们开涮,对那个女生说,“我听说你期中考试考得不错,还要加油”。转过脸对那个男同学意味深长地说,“女生成绩考得这么好,你是我们男生的希望,你一定努力,一定要把她追上,追上”。班上哄堂大笑。

子尤对他的这场表演得意得很,他说他一直以为自己那时很有奥斯卡颁奖典礼主持人比利·克里斯托Talkshow的感觉。

子尤返校时扎的头巾是柳红专门帮他准备的,化疗后,柳红为儿子准备了十几包头巾,她自己也把头包了起来。“子尤见人和出门,都要求包头”,柳红说,“六一节去圆明园参加年级活动,我们俩合伙把牛仔裤剪开许多条口子,然后挑出穗来,女同学见到他做晕倒状,他爱漂亮,没有镜子照时,我就做他的镜子:‘看看我的眼睛,鼻子,嘴,牙齿’,我一一看下去,告诉他很干净很漂亮,他还不放心,牙上有没有菜叶子啊?”“六一节那天,他高兴地告诉我,同学们都向他反映,你妈妈在操场上一出现,真是南国美女啊!”

子尤特别在意柳红的美丽。柳红曾在她的日记里写:“有一天,儿子盯着我的眼睛,用两只手摆弄我的脸,鼻眼嘴扭曲地说:‘100岁的宋美龄都比你年轻。'这一时期,他越来越多用手抚摸我的脸,像要抚平什么,而当我用手托着脸时,他会叫我把手挪开,因为那样会挤压出皱纹来。”

柳红说,子尤经常提醒她,“妈妈,你佝偻着背,跑进跑出的,真给我丢脸”,“儿子希望我何时何地都漂亮、从容”。“他不喜欢我将额头的头发梳得光光的,束在后面。意见提多了,有一天,我趁他睡觉,剪了一排刘海。原以为他会满意,没想到他说更难看了。可是刘海挂在额上改不了了。还有一天,儿子特意打电话,告诉我今天要穿上美丽高贵庄重的衣服来,他希望我那个下午在人前是那样的形象。”“有一回,子尤跟我说,妈妈,我血小板8万了,你就去做美容。”

该看的电影,子尤几乎没有拉下过。柳红说,有个周末的晚上,电影频道放海明威的《乞力马扎罗的雪》,格利高里·派克演男主角,他十分想看,她就安排他先睡两小时,再叫起来看电影。子尤为此激动不已。惟一不同的是,住院后话剧看得少了。柳红说,2002年底她和儿子一个月看的话剧就有五六部:《这里黎明静悄悄》、《动物农庄》、《叫我一声哥,我落泪如雨》、《萨勒姆的女巫》、相声剧《明光曲》。“看完《萨勒姆的女巫》,晚上我和子尤一直讨论,第二天早上5点多醒来我们又继续谈感想。我说看得我撕肝裂胆,他说看得他五内俱焚,因为他是男人,不能像我那样流泪。”

( 16岁的高

)

( 16岁的高

)

子尤和柳红的关系也是让王钊这几个好朋友羡慕的。王钊有时急了在家里跟大人发脾气,说“别看子尤躺在病床上,他比我幸福”。同学中,像子尤这样不受约束、散漫地成长、从来不需要跟家长争取什么或斗争什么的确实很少。王钊说,初二返校,子尤又要弄点新花样,要画个达利那样的胡子去开学报道,“他妈连这都答应了,还给他画上了”。

去年5月2日是子尤手术后的几天,那天凌晨2点48分到3点48分正好是北京出现月全食。子尤虚弱得要命,仍然让柳红半夜叫醒他,推着他出去看,后来,在病房门口看不清,俩人把门卫叫醒替他们开了门,走到院子里去看。柳红说,医院里还有人说子尤没被当个孩子养。子尤和柳红都认为,这样的生活对他们很重要。

( 他的模型作品

)

( 他的模型作品

)

子尤和他的朋友

子尤爱跟去看他的女生开玩笑。把那些手术恐怖的录像放给大家看,他把那几个女生叫作“心连心艺术团”。记者在北大附属医院和子尤聊天的时候,碰上两个小学的女同学来看他,拿着他的书让他签名,子尤说他没事儿在GOOGLE上搜到他名字,出来好几千条,“布莱尔的大公子尤安”、“鲜包进粽子尤来已久”。把两个女生逗得直乐。

王钊对子尤酷爱和女生说话这点尤为深刻,“(子尤下课和女生一聊起来,拍他几下都没有反应)。”“动手术前的一个周末,同学一起去医院看他,他穿了新衣服,包了新头巾,把班里男生女生都搂了一遍,包括老师,这都拍下来了,后来我妈看录像,问子尤是不是有生离死别的意味在里头,他笑着说不是,是怕以后没理由搂了。”

王钊差不多是子尤最好的朋友,也是子尤书里提到频率最多的男生。他回忆和子尤结交的过程说,“有回老师让大家写各自心目中的偶像,班上就我和子尤的比较特殊,他写的卓别林,我写的毛泽东。下课了,我们就开始比起来,说非要比出谁更厉害,从两个人出的书比起,比两人的作品,后来比知名度,比身高,比笔画,最后我就说卓别林有四个妻子情人若干,最后也没有比出谁厉害来。”

子尤的男生朋友几乎都是这种清谈类型的,在一起就谈文字、谈诗、谈理想。子尤谈起王钊说,“后来我们关系很好,我带他去看电影,他说这个电影不太好,他也有一种求知的欲望,他就说,听说你懂电影,那你给我讲讲吧。我跟他说完之后他对这种都不屑,我就带着他,他一步一步地看。那么现在,他的电影有一箱子,他都看不完了,那么他就知道这个东西了。西方的东西他有点进去了,那么他又从听流行歌曲和听披头士的开始,然后最后猫王的东西他都开始听。我可能是最初的让他认识到西方的文化的,我就是常带着一种兴趣去听。然后听着听着,他又喜欢相声了,正好我又是从小就说相声的,那么我们就说到一起去了,反正我们一直都想着我们两个要是一起合作一个相声就好了。原来他认为毛泽东是最好的,他现在开始说李宗盛是全世界最厉害的了。”

子尤后来告诉我,那天来看他的两个女生里有一个是他原来挺喜欢的,所以他在当时班里排《哈姆雷特》的时候,自己演哈姆雷特,让那个女生演奥菲利娅。

( 小饭 )

( 小饭 )

这些是子尤的感情。他说他从来没有写过超过他生活阅历的感情。“80年代后那些人总想寻找一种叫感情的东西,挺刻意,挺没意思的,都是一些缩水的畸形的窝在屋子角落里的人。”子尤说,“我能抓住缝就去骂郭敬明,像李敖能抓住缝去骂国民党一样,长得就像缩水样的,看他的小说就像在沾了水的海绵里顺着它往下滴着矫情的水,时间长了会令人窒息。”■(本文部分图片由家属提供)

子尤的道具

墨镜和花头巾

子尤有十几副墨镜,现在每次抛头露面,他都会选择不同的墨镜。他说,墨镜就像有些人留的“长头发”一样,是表达一种生活态度,是对规矩的挑衅。他自己挑的墨镜和柳红给他准备的花头巾,被他用来轮换着改变形象。他说他从小就渴望以各种方式来改变自己,让别人看到他的形象总是新鲜的。他说,“每个人心里都会有压抑,我希望我能从中透过一丝亮光”。

轮椅

半年来,子尤一直要靠轮椅出入病房。问他什么感觉,他说,“坐在轮椅上不就低人一等了吗。可是一坐轮椅上我就开始想事,所以这轮椅也是灵感制造器”。

张爱玲

子尤为了论证他和张爱玲是20世纪的两个天才作家,列出两人的种种相似处:比如,“她也爱收集笑话,她经常把自己朋友的语录给收集起来。我们都是喜欢这些小趣味的东西。”比如,张爱玲也是身处单亲家庭,她在学校里也是另类。张爱玲给自己写自传,子尤也打算给自己写一部自传,他的自传打算叫《深崖》,男主人公是个单亲家庭。他说,“我这么说,并没有把天才当成很荣耀的事,天才都有傻的一面,张爱玲就明确说过她笨的地方,我一直到发病前还不能确定我是否是弱智。对天才论证之后,我觉得把自己和张爱玲归为天才好像有点神经病”。

马龙·白兰度

子尤称那是无敌电影——伟大的《教父》,“演得没法说!太精彩”。白兰度符合子尤对一个有女人缘的成熟男性的想象和自我期待。他说他对白兰度的热爱,多少源于白兰度本身的气质——既有叛逆狂野的心态,又有一种让人难以抗拒的高雅风度。子尤的家里、病房里贴满了这个影星的海报。他赞赏地说,白兰度年轻时是头好胜的狮子,先是跑到费雯丽那儿狂吼一番,接着又成了万狮奔腾的首领,最后压抑自己的兽性,躲到码头当工人。这是他自己生命的一个坐标。一个朋友给子尤弄到了《教父》定稿前的剧本,剧本上面有制片人的签名和对子尤的祝福,这个珍贵的礼物在手术的前夜送给了子尤。

“妞 妞”

妞妞成为子尤生活里的一次事件。今年5月份子尤在《南方周末》上发表《让我心痛的妞妞和〈妞妞〉》,周国平从女儿降生到因恶性肿瘤离世后的“心灵记录”,曾感动了很多成人读者。而子尤认为,“⋯⋯妞妞不是没有活的可能!是他们主动放弃了!不是没得治,是他们决定不治⋯⋯”“哲学家父亲爱的不是他眼前这个瞎妞妞,而是他心目中的妞妞,他理想中的妞妞”,引发了很多人的争议。子尤是以一个癌症患者的身份和一位癌症患儿的父亲在对视。

积 木

积木是子尤的第一种玩具,也是他自我世界的第一种衍生物,这个道具帮助他完成了想象最初的起飞。子尤看《拯救大兵瑞恩》,因为那部电影非常血腥,所以很多镜头都是柳红捂着他的眼睛。从电影院回来之后,他就开始用自己的积木来重新故事,每个积木代表一个人物。从搭积木开始在脑海中编故事,用积木里的人物来表现故事,由此开始了他童稚的文学创作。他口述,让家里人用电脑打出来的,那篇最早的5000字小说叫《一战时期的俄国儿童队》,那些积木叫“跳龙”,“泰迪”,是他吃过的饼干的牌子,“艾菲尔”、“比萨”是他向往的欧洲名胜。

威尼斯商人

子尤小学自编自导的第一出话剧。他没写剧本,说剧本就在脑子里头,像王家卫那种导演,大家一块来编,即兴就可以成剧。子尤称此剧演完之后很成功,因为他把那个犹太人演成了食人魔王。同学都记得子尤当时穿了件柳红的浴衣,然后在舞台上自由地张牙舞爪。子尤说,我们就是玩。这样看完剧,有些同学回家之后就会拿出《威尼斯商人》的原剧本来读,这不就是传播文学的一个很好的方式么。

相 声

子尤说躺在床上的病人不容易有表情,有的话,也是有些绝望的表情。但子尤在被送上手术台的时候一直是笑着的。“这有照片为证”,子尤说他喜欢笑和相声相伴的成长密切相关。《我爱我家》百看不厌,后来写了《我爱我班》向这个看了无数遍的电视剧致敬。柳红送过子尤几样礼物,“她送了我侯宝林等相声大师的相声,还送了我《父与子》的漫画”。子尤说是母亲把他陷害了,爱上了所有这些让人发笑的一些东西。子尤在小学里表演相声出了名,他说的都是老人那种慢悠悠的声音,他在北京西城区的少年组的相声比赛还曾得过二等奖。

卓别林

子尤小时候,柳红从电视上看到预告要放卓别林两部电影,一部是《寻子遇仙记》,一部是《摩登时代》,就录下来了。子尤看了之后非常喜欢,后来他买下了卓别林电影全集的DVD,20部。在子尤眼中,卓别林用他高贵的手势,爆笑后那隐隐忧郁而无奈的目光,引导大家思索着世界。子尤说他小学上数学课时,上着上着,就想起了卓别林电影《摩登时代》中的一段,他急着想把声音留下来,突然就在课堂上唱起来了。

从对卓别林的喜爱,他开始买电影书,慢慢地他看电影的范围越来越广,看奥斯卡那些获奖电影,他就开始搜集关于奥斯卡的书。通过卓别林这个少年时代的偶像,子尤逐渐完成了对一个尚未完全清晰的成人世界的触摸。■

几个年轻人:生命中的一天

“我经常强烈希望自己是个男人。不来月经,没有什么困难不能克服。尽管我不喜欢他,但我想像他一样高大、强壮。”这是唐磬的DV作品《滤镜》的一句台词。故事从女主角暖暖的视角展开,她不喜欢约会的男生,但依然接受他送的花与巧克力;她在琐碎的生活面前忙乱、弱小。故事再从男生角度看一遍,他约会忘了带钱包,亲眼见到女孩接受花与巧克力后将它们扔进垃圾桶;他在生活面前也是忙乱、弱小。“我想表达的主题是人永远无法了解他人。”唐磬坐在自己的小床上说,床边《加菲猫》和《从黎明到衰落》摞在一起,桌上是一本《大问题——简明哲学导论》,合上的书页中间夹了支笔。

“暖暖不全是我,名字来自朋友,性格有一点像我。女孩的生活确实很麻烦,有时候充满无奈,但我没厌烦过,也不想变成男性。我对女性主义感兴趣,但我不是‘女权主义者’。承认性别差异,但在这基础上强调女性的坚强、独立,这是我的性别观。”唐磬又解释她的哲学观,“与克尔凯郭尔完全一致,强调个体独立,信仰上帝。”

唐磬今年20岁,现在上大二,学法律。小学开始写诗,出版过诗集《鞋子里的老鼠》。

“写诗受妈妈的影响。小时候她与朋友聊天总会被我打断,她就扔来一本诗集,说,写诗去吧。”唐磬的妈妈是位作家,母女二人的关系在唐磬眼里,更像是志趣相投的朋友。“她对世界不理不睬的时候,我也对世界不理不睬。她对世界热情洋溢的时候,我也对世界热情洋溢。她和那个男人凑合过日子的时候,我在感情上也采取凑合的态度。后来我们俩一起醒悟,我们是要一种生活,不是一个男人。于是现在她找了个男人好好过,我也找了个男人好好过。虽然不一定多么完美,但是我们两个人同时都明白自己必须满足。”她还为妈妈写过一首诗:“现在让我们谈谈幸福/谈及我的母亲/她从远处朝我们走来/微笑像一条急速裂开的峡谷/以至阳光自天际纷纷掉落/甘愿匍匐在地⋯⋯”

唐磬说学法律是为了平衡自己,活得太感性,需要学点务实的东西。但生活对她来说像只蚂蚁,而想象力却是大象:“你说,我坐在一个充斥着盗版DVD的房间,电脑里全是盗版软件,听着网上下载的MP3,偶尔还翻翻一本5块钱的《鬼谷子》,穿一条外贸的花裙子,然后你现在让我看知识产权法,我除了笑掉大牙,还能怎样。”像背负大象的蚂蚁那样生活,唐磬的确遇到许多苦恼,比如期末考试临近却什么书也不想看;聆听和倾诉中,如何防止自己的烦恼变成别人的烦恼?怎样对待他人对自己宗教信仰的不理解——“可以攻击我,但请不要攻击我的信仰。这比攻击我还难受。”⋯⋯但她也有许多实在的小乐趣:暑假里潜心练习瑜珈以便减肥;热衷自制饼干,能把饼干烘烤得跟诗一样漂亮。唐磬说自己的生活有时候一团糟,但却非常热爱,因为“我悲观地思考,乐观地生活”。

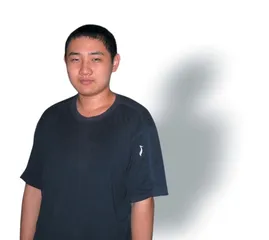

另一个年轻人高的烦恼就很具体:学文科还是理科?

高16岁,刚刚上高三。在此之前,文理之间的选择着实把他折磨了一阵。“我成绩还行,也不偏科。物理曾经得过北京市中学生物理竞赛奖;历史在学校里是前几名。差一点的是语文和数学,这就让我没法选择。”增加选择难度的还有他的两个爱好:做模型和阅读历史书籍。

高从5岁开始玩模型,慢慢自己动手,到现在按他的说法:“参加过北京市大大小小所有的模型比赛,为此家里已经花了十几万块钱。”高的模型整齐地摆在柜子里,占满一面墙。“模型就像我的宠物或孩子,我驯服它们,也尊重它们,不到万不得已不拿出来把玩。”说起模型他滔滔不绝,“模型界分三个流派:考证派、细节派和绘画派。我属于绘画派。平时没有大块时间,只弄点拼装,周末和假期才上色。一定要有了灵感,把自己关在屋里,像绘画一样,描绘每一个细节。一个双目有神的船员,如果脑袋上加块纱布,见点红,整个模型就有另一个故事。”如同艺术工作的模型制作,对高来说更偏于理科。他大学想报考北航的模型专业,但又讲起一个叫杨林的“中国模型第一人”,开模型店赔本,倒电脑才赚回来。“我不想拿爱好来谋生。”高说。

排在模型后的是看历史类书。高钟情战争史,随即向记者普及了布拉格事变的知识。他说自己并不爱好文学,但朗诵了一首日本战国时期的诗:“人间五十年,与天相比,不过渺小一物。看世事,梦幻似水。任人生一度,入灭随即当前。此即为菩提之种,懊恼之情,满怀于心胸。汝此刻即上京都,若见敦盛卿之首级!放眼天下,海天之内,岂有长生不灭者。”他说喜欢这首诗的意境,既有悲壮意味,又可以励志。最终文理之争以母亲买来全套理科复习资料作为结局。“我听妈妈的吧,不然还要再买文科的资料,太麻烦。而且所有爱好都必须排在学习之后,这也是非常时期万不得已。”高的母亲一直坐在旁边,眼神不怪罪反是赞许:“高学习不是特别拔尖,但他很有自己的想法。”高也认为自己是与众不同的。他不沉迷于QQ,不好打篮球,不为那些贵得要命的鞋而痴迷,但他也不像长长句子里的一个标点符号那么“独”。他有一群哥们儿,当着班里的生活委员,在中饭不够分的时候带同学到别班去偷⋯⋯

对高和唐磬都问了同一个问题:如果选一天最能代表你的生活,是哪天?高选的是去年寒假的一天。他早晨起来觉得特有灵感,钻进房间开始为一个模型喷漆,结果连续制作了近30个小时。高说与模型在一起的这天感觉最充实快乐,但晚上却以烦乱收场。父母觉得喷漆有味,要开窗;一会又冷,要关窗。但让高释怀的是,“他们还是支持我”。唐磬选择了20岁生日那天。那天天气很好,她去北大领了“未名诗歌节”的奖,就再没特别的事情。但晚上唐磬在日记里写下:“20岁的时候我想起16岁。那年生日,我觉得自己软弱无力。而今年生日,我觉得自己无比坚强。我认为这一切的变化都在于,我有能力去爱别人。16岁我所有的迷惘似乎现在都找到了答案。那时候难的,现在当然也难。但是那时候为难的,现在就不会为难了。”还有另外一些年轻人的一天,它们就像蒲公英有翅膀,苍耳有倒刺,云豆有会炸裂的外衣⋯⋯各不相同,但都在努力生长。■

胡的一天

早晨去上自习的路上,有人在7号女生楼前小径上,写长长对联抒发心事。对仗工整到刻意了,淡淡闻到空气里的离别味道。属于毕业的季节悄悄走近。这是一个处处树阴,永远有人或站或坐读英语的安静校园。它与其他校园的区别是,另外的它们都有彩屏照相蓝牙翻盖,它只是一款坚定支持你电话短信的直板单色机。路线交叉隐秘,出口出其不意。生活其中,是一场发现和更改的游戏。

我们不因为世界美而热爱世界,是见了它的不美,而依然热爱。

自习时疯狂怀念安徒生童话!会爬山的温润山羊的眼睛被死神和河女爱上的幸运的男孩子。西班牙葡萄牙匈牙利和很多小时候永远分不清。姜饼男女和演不完的话剧。柳条树精伯爵人鱼家臣月亮钥匙火炉书本⋯⋯魂,来自泥土,在最后一个果实里,安徒生的儿子说,魂还是要归于泥土的。叶君健翻译的一套四卷安徒生童话一直是至爱。离家没能带了来,像失了心。还有《格林童话》、《王尔德童话》、《伊索寓言》、上海辞书的一套《唐诗宋词鉴赏词典》,视为至宝,永志珍藏。相隔一千多公里,我会努力地想它们书边角有点灰灰的样子。

下午在琴房练吉他。这把年纪照说应该对符号化物事不感兴趣,但依然会把长发染了亚麻棕,抓住件乐器狂练想证明些什么。不是真信徒,练到左手起水泡时要心疼,歇了两天琴被老师吼:你养鸡鸭猫狗都不管你,你胆敢养手指?!逼到头来,抱一颗自残小心灵练琴,倒也无碍。琴房里埋头琢磨丁香花,听音略流畅,就兴奋得忘记方向。

晚上回寝室时,月亮已是一弯瘦瘦黄黄的纸,硬硬平平地贴在天上不出声。固定的网络时间开始。收信,打开所有的通信工具,浏览博客和论坛。无意义的浏览和窥私会占去大部分时间,更多时间,点击链接成为机械动作,试图从杳如烟海的信息里找出新鲜玩意儿。网络和现实的巨大差别在于,愈熟悉就愈迷失。得到和支出完全不成比例,窝在网络上,成为习惯性行为。手机里半数以上的网名注定一半的交际圈和网线有关。也注定午夜游荡必然有人陪伴。字句活动在午夜,在博客,在论坛,在QQ,在MSN,表演一个自己都喜欢的自己。■

(作者简介:1987年生,大一学生)

蒋方舟的一天

我睡觉的时候,一定要抓住床边的铁架子,并摆出奔月的姿势才能睡着。

我9点钟起床,因为现在正在过暑假(过完暑假就上高中),相当于暂时下岗了。我醒了以后,还要花半个小时坐在床上回味我做的梦,并且用文学化的语言向我妈叙述一遍。我下床之前一定会把眉毛梳整齐,为了避免一天“倒霉(眉)”。

然后就是对高热量多油脂早餐的咀嚼活动,这没什么好描述的。接下来是一天的重头戏——写作。我现在正在写我的长篇小说,暂定名是《骑彩虹者》。我今年4月上电视的时候夸下海口:“我有一个很坚定的原则:我不要谈恋爱,我永远都不要写爱情小说,我一定要死抗这个原则。”结果三个月后,我发现自己最新的长篇在某种意义上是一部爱情小说。打破原则倒不是主要的问题(我经常干这样的事情),最重要的问题是,我根本没有谈过恋爱。所以我在写作时,就必须把自己内心里任何一点细小的情感放得很大,还必须当一个演员,扮演自己书中的角色——一个SUPER敏感的人,到处暗恋处处留情。写长篇小说真是一个很辛苦的事情,要把生命中曾经发生的事情,正在发生的事情,甚至是一部分将要发生的事情一一掏空,写完之后,我的生活就会变得空空荡荡吧,套一句夫妻吵架时的常用语:“简直不知道今后的日子该怎样过了。”

我现在还保持着良好而健康的阅读习惯,在网上阅读大量的小说。读累的时候,就会看《萨特文集》来休息一下。我阅读的过程一边是和等饭上桌同时进行,等饭是我生命的重头戏,持续2个小时左右。

吃完中午饭,我就看DVD,没枪战没床戏的那种,我妈总是无一例外地在我身边沉沉睡去。吃完饭,我就该去琴行学吉他了,我已经学了十几节课,会弹几首歌,残了几根手指。

下午到晚上我又该写作了,跟上午一样,只不过下午食欲旺盛一些,添加了吃零食这个环节。晚上添加了“边写边飙歌”这个扰民环节,我飙歌时带着耳机,根本听不到自己的声音,而且我还喜欢飙高音。所以我唱歌之前,必须确定门窗关得严严的。对了,我唱歌还有感情,还有表情,特别恶心。每天,我都把表调到“22点22分22秒”才睡(虽然当时可能已经是凌晨两点了),这是一种毫无理由的迷信。

我睡觉的时候,一定要抓住床边的铁架子,一方面是因为这样手心冰冰得很舒服,另一方面是因为这样做出来的梦才是好梦——是我拿着刀追人,而不是别人拿着刀追我。■

(作者简介:1989年生,少年作家)

小饭的一天

别指望我太早起床,我对日出这样的事情根本没兴趣。早上也许适合早锻炼,我也这样想,但我就是醒不过来。今天早上当我醒过来,就已经是中午了。醒过来跟起床对我来说又是两件事。醒过来之后一般我都不想起来,这时候我通常脑袋很疼,都是昨天晚上做梦留下的后遗症。我有时候能回想出那些梦境,找出床边的笔记本子把它们记录下来,有时候不。今天我也想不起来我昨晚到底做了什么梦。脑袋疼了一会儿之后也就不疼了,我打开卧室的窗子,随便从书架上抽出一本书,通常是昨天晚上没有看完的,也许是《福克纳传》,也许是《海明威传》,这不碍事。看了一会儿《福克纳传》我就开始兴奋了。这种书我反反复复看总是看不完。早上起来看会儿作家传记能让我一天都有奋斗目标。看到兴奋的时候,我发现我的肚子开始叽哩咕噜了。两点多了。

饿了跟吃饭对我来说还是两件事。起床后我打开我的手机,让那些早上没有打通我手机给我发了诸如“起床后给我回电”的朋友找到我。我最讨厌我睡觉的时候被电话吵醒。当然大多数都不是要我找他们去吃中饭,而是让我交作业。几个报纸的朋友们现在一定对我咬牙切齿了。于是我就得打开电脑去交作业。大多数作业我都完成了一半,也不会特别麻烦,修修弄弄之后给他们发了去。OK,然后我就可以吃饭了。煮一点稀粥找出一点榨菜就能对付一下午。一下午我通常都跟电视机在一起。暑假里有很多好看的电视剧,本来是给放暑假的小孩子准备的,我算是借光。

一碗稀粥消化完毕之后是下午5点半,电视剧也差不多放完了,我开始看手机电话簿,准备找一个朋友或者几个朋友吃饭去。如果他们正好有饭局那就更好了,我可以去蹭饭。一天之中这顿饭对我来说是最要紧的,也是惟一一次出门——但很可能在凌晨才能回家了。联系妥当,果然有一个出版社的编辑今天出差来到上海。我居然也是被邀请者之一,好极了。我匆匆忙忙洗了个澡,喷了一点香水(我不喜欢用肥皂洗澡,所以洗完澡还是有味道),骑了一辆自行车去吃晚饭了。

晚上的这个饭局比较无聊,可能是因为人太多,大部分人还比较羞涩——看见羞涩的人我也只有假装羞涩起来。出版社的编辑说打了我一上午的电话都关机,以为我出差去外地了。我说不,到了外地我反而一天24小时都开机。几句寒暄之后开始切入正题,有一些选题需要共同策划,有一些稿子需要我去写——不过这也是蹭饭的代价。而且这也是我们这种穷困潦倒的作家谋取出版发表机会的机会之一。

饭后找到了几个相熟的朋友喝茶,或者夜宵。吹牛聊天,这两天没有好看的球赛。最近大家碰头机会比较多,好像没有了解对方的兴趣,那就只能散了。不过那时候已经差不多半夜了,我在冷清的上海街头骑着自行车慢吞吞地往回家的路上赶着。我吹着口哨,口哨声嘹亮无比,那些半夜走路的单身姑娘们步子越走越快,我知道她们觉得我这个人像个流氓。■

(作者简介:1982年生,作家,2005年6月结婚)