古老手工的光荣和梦想

作者:曾焱

活着的文化遗产

法国手工业商会联合会(APCM)的让-伊夫·多维隆(Jean-Yves Dauvillon)先生陪记者参观了展厅里所有的手工制作品牌,从家具、餐具、灯具,到玻璃彩饰、布艺和水晶制品。当记者在一家设计极为现代的高档木艺展位前稍有迟疑,他马上热情介绍:Christian Thierry Drevelle家族的第四代传人,它的每款设计虽然非常前卫和个性,但绝对保证了传统的手工制作工艺,轩尼诗白兰地和美洲杯帆船赛都是它的代表客户——在这次展会上,26家传统手工品牌和50多位工艺大师的作品正是法国主办方精心安排的“重头节目”,作为法国手工艺的世界推广人,APCM希望我这样的中国观众能从这部分展示中得到对法国文化最纯正的感受。

一条围裙,一间作坊,一堆孩子,代代相传的秘密工艺,也许在多年以后的某一天会静静消失,只剩下家族的名字在作品之上,成为华美橱柜里陈列的古老印记⋯⋯记者对于欧洲手工艺人的印象,基本上停留在这样一种版画的氛围里。但APCM的调查专员玛丽-弗朗丝·扎姬(Marie-France Zazzi)给记者描述的法国手工业,色调显然明亮很多:法国到今天仍然保存了33000名的手工艺人,200多个传统领域的手工技艺,专门的教育体系和工程师文凭,而这些很大程度上是国家行为保护的结果。在上世纪的七八十年代,法国曾经也有一部分技艺独特的手工因为没有传人而相继消亡,作坊里的工具或者被搜罗古董的外国人买走,或者被当地博物馆收藏起来供人参观。能够放进博物馆供后人知晓,应该算是不错的归宿了,但热爱自己文化的法国人不这么想。在他们看来,没有了人的承继,博物馆里陈列的工具和文字是没有艺术生命力的,而他们想要“活”的技艺。

1994年,受日本“活国宝”政策的启发,法国文化与公共关系部创立了“工艺大师”的称号(Maitres d’Art),目的是将传统艺术和现代创作相结合的手工艺术确认为国家遗产,通过国家行为来保护技艺拥有人,使这些在现代工业面前显得脆弱的精致不至于消失。从1994年到现在,法国文化部10年间只为63位能工巧匠颁发了“工艺大师”称号,平均每年不到7人。命名一个工艺大师是极其慎重的,全国范围内筛选,先过手工艺行业理事会档案审核一关,然后由3名报告人实地考评车间,当选者必须是既有技术又有特殊才能的杰出专业人员,其经验和传授本领被同行公认,并且他能够将其能工巧匠的本事和知识传授给徒弟,使他能永远传到后世。他们在接受国家荣誉的同时,庄严保证选带一名弟子,在3年之内手把手地将独门知识和技能传授给他。

在法国人看来,手工艺术和博物馆、书籍、戏剧这些有形的文化遗产保护同样重要,它与历史以及人类想象力息息相通,提醒着一个民族自身文化的身份与特征。法国装饰博物馆馆长贝阿特里斯·萨尔蒙说,维护古老的技艺并非“与时代唱反调”,手工艺人固有的复杂性和现在时代的深刻变迁其实有着极佳的吻合——面对艺术和用材的挑战,以及创造性的和谐生活方式。

( Alain Saint-Joanis品牌带来的手工刀叉“盛宴”:餐桌上的芭蕾 )

( Alain Saint-Joanis品牌带来的手工刀叉“盛宴”:餐桌上的芭蕾 )

那些因为陌生而美好的名字

“指尖是否与内心深处有着某种特殊的联系呢?”每一位得到“工艺大师”称号的人,都对自己的技艺充满了类似于爱情的稠密情感,读一段他们对于各自手工的讲述,就像进入了一个私密的情感空间,再分享一份外人可能无从经历的体验。翻看法国文化部为这些大师们辑录的小册子,法国人对手下工夫细腻的分类令人惊叹:

卡米耶·贝尔托是1994年获得“皮革镀金工艺师”称号的人,他生来似乎只为一道精美的工序而存在:用镶嵌上金的叶饰、珍珠、宝石,为那些皮质精装书加注标题或者装饰点缀。这是一项百分之百的纯手工劳作,因为趁热在皮革表面浇镀约10微米的细碎金箔要求极高准度的操作。几百年前的古书,在他手下仿佛也能重新散发出原作者的气息。

修复老式钢琴已经知音寥寥,而若阿纳·卡尔达就是这个行业的大师。他用18世纪的工具、节奏,按照当时的制作工艺修复和制造老式钢琴、羽管键琴。卡尔达1938年在音乐之都维也纳出生,那是贝多芬和舒伯特的维也纳,也是莫扎特的维也纳:莫扎特6岁时为约瑟夫二世演奏的天才音乐,就是用老式钢琴弹奏出来的。青年卡尔达曾任教于维也纳音乐学院,在一次参观霍夫堡皇家公寓时,有幸用一架老式钢琴奏了几个旋律,那独特的声音和他在音乐学院听过的钢琴声是如此不同,令他刻骨铭心,无法从耳朵里抹去。他开始穿越欧洲的漫长旅行,为的只是寻找各种古老的声音⋯⋯卡尔达把那些古乐器从尘土中复活,并在自己的工作室里尝试按照欧洲手工制造乐器的方法制作古乐器,从青年直到暮年。

在巴黎蒙马特高地有几间看似简陋的工作室,人们却可以在里面和各类名人相遇,因为这里有法国最杰出的金银器制作工艺师古吉:高级时装设计师为他们的首饰而来,画廊老板为他的展品装饰而来,法兰西院士为他高傲的佩剑而来。这个格鲁吉亚人从希腊黄铜匠那里学到了技艺,但33岁的时候才在法国显现了作为艺术家的璀璨。用自制的几把锤子,古吉能把河边的鹅卵石、路边的废金属变成飞鸟和小鹿,也能将金锭银锭化为大教堂里最神圣和华丽的圣器。在著名的拉夏特尔大教堂里,他制作的20件宗教器皿已经被列入文化遗产录。

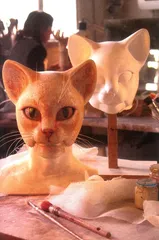

埃拉尔·斯提菲尔也是用一生,将一门技艺推向完美:面具制作。在他眼里,不管是巴厘岛的神圣面具、阿尔卑斯山谷中的狂欢面具,还是古代戏剧里那些打上了情节印记的面具,都是人物被刻意掩饰的真实——让人消失,又让人重生。斯提菲尔讨厌家乡瑞士的谨小慎微,却爱上了法国的自由。他将工作室设在一个弹药厂里,每天和那些木质的、铜质的、亚麻的面具对话和交流,他认为自己找到了戏剧最魅惑的本质。

而在2004年刚刚从文化部长雷诺·道那迪约·德瓦博尔手中获颁工艺大师身份的7位里面有抄谱师、玻璃彩绘师、镶嵌工艺师、大马士革钢艺术刀具师⋯⋯这些因为陌生而美好的名字,和缺少细节的现代保持了适当的距离。所有这一切努力,都是于最细微处在呵护一份来自古老时光的梦想。■

冲撞设计群

——“艺术法国,家中绽放”·法兰西家居装饰艺术展

“⋯⋯说的是透明、爱抚、爱慕和任性的爱恋。这种东西邀请我们去照料她,如同照料一个女人;为着这个理由,我创造着,试着给她一个位置,给她所需求的、作为女性通透象征的水波起伏⋯⋯”

这样恋人絮语一般的文字,并非情书,不过是法国玻璃家居品牌EURADIF的设计监制Hassan ZAROU对于玻璃作品的阐释。在这次“法兰西家居装饰艺术展”上,观众看到的每一件作品几乎都接受了热爱和想象力的打磨,家庭、手工和传统将现代包裹起来,艺术因此而变得充满了情感冲撞力,它穿越日常物品,把那些沙发、箱柜、桌椅、餐盘刀叉,带到和想象一样的远处。 手工艺