谁是邓丽君

作者:三联生活周刊(文 / 师永刚)

怀念一个人的方法是什么?纪念自己或者某个时代青春痕迹的有效方式是什么?

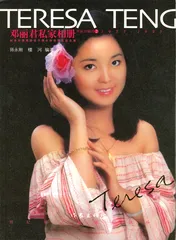

2005年5月8日,我拿着刚出版的《邓丽君私家相册》(大陆作家版)、《邓丽君全传》典藏版(CD+个性化邮票)(香港明报版)、《邓丽君映画存真》(台湾联经版)以及参与策划的《何日君再来》5集纪录片(香港凤凰卫视),托台湾的一个朋友,敬献在台北金宝山邓丽君墓园,燃香一炷,以此纪念一代歌星邓丽君。至此,我历时4年时间所进行的推动邓丽君“登陆”的几项活动,出版《邓丽君画传》、《邓丽君私家相册》等4个不同版本的书,策划完成了200分钟的纪录片,以及数个不同语种的版本,终于在邓丽君辞世10周年时完成。

而这个近乎于庞大与疯狂的工程,仅仅是出于我对邓丽君的喜爱这样一个私人的理由,是我纪念自己青春的一个方式。

70年代青春痕迹

最初听到邓丽君是在遥远的1984年某个平静的早晨。我走在山西小城尘土飞扬的街道上,呆挂在街道边电线杆上的有线广播里,忽然传出异声:“请你的朋友一起来,小城来做客。”

歌声温软,极富穿透力,在晨间的炊烟中飘浮。那天的景象与歌曲相契在一起,如同一首情景MV。在晨间的80年代气质里,永远地印刻在我的记忆中。

那时我13岁。老师告诉我,这歌是一个叫做邓丽君的人所唱,她在台湾。

我偷偷地用学到的简单的地理常识,查到了她与我的距离:3700公里。但我知道,也许有一天,我会越过这个地理距离,走到她的身边。也许我的一生中,会有某件事情与她相关。此后,我几乎有意识地寻找在大陆所有能收集到的关于她的资料。1985年,我看到了她在大陆惟一一次接受的采访,那张报纸是我接近她的开始。无数张被用录音机翻版的她的歌曲以及偶尔透过短波传到内地的音乐会,做一个盲目而又乐在其中的歌迷,是一件幸福的事。因为她的歌曲,认识了更多的相似的人。才发现,她在中国30岁之前那一代人心中的影响力,几乎成为这部分人成长史中最重要的一部分。

真正接近她是在4年前。那个夏天,我在香港的中环行走,远远地看到一幅她的海报,听到那首熟悉的歌曲。后来我发现那天是5月8日,是她去世五周年的忌日。我才吃惊地发现,她真的已离开我们有很多年了。

( 1977年在东京,以“邓丽君杯”自行车比赛为形式做新曲宣传 )

( 1977年在东京,以“邓丽君杯”自行车比赛为形式做新曲宣传 )

我跟着人们,走进了她位于香港赤柱的别墅群。那座房子刚被当成纪念馆不久。她最后的情人保罗也因她去世。附近的居民有许多关于邓氏的传说,如半夜会听到有人在这里唱歌,还有人看到她唱着《甜蜜蜜》。而那天我还遇到一个台湾的“疯子”,这人称自己是邓丽君附体,还带了一帮记者在那里解说她被附体的乱七八糟的事情。她是活在想象中的人,死后也仍然活在故事与想象中。

邓丽君的文化符号

这是另外一代人的问题。时间总是会把一代人与另一代人分开。但这中间的分水岭是什么?我一直想分清代际间的区隔。后来才发现,每一代人都拥有自己独特的文化符号,就像1980年后这一代人的象形物是网络、电视,或者很快流传但很快消失的王菲、韩流、日剧之类。不确定与随机的变化成为他们决定这个时代特征的标准。

站在他们之前的人则单纯与专一得像他们的年代的遗产。他们心灵最软处,印记的不过是邓氏一夜风行的不同歌曲,以及拖地的喇叭裤、可口可乐或者卡式录音机。邓丽君这个名字其实已与他们的成长经历相互纠缠在一起。在这些人的年轮里,你可以清晰地看到那些唱片的密纹组成的青春的印迹。

这个时代的爱好与那个时代的爱好其实有巨大的区别。在香港,我认识一个庞大的邓丽君歌迷会,他们的平均年龄在35岁以上。更多的是一些40多岁的政商两界的闻人。他们定期聚会,保持着安静的热爱与小心的对她的拥戴,那是一种对自己心灵中某种安慰的最好的保护。他们少了那些少年面对偶像时的狂热,也少了那些少年易变的热情,他们一生中只保持了这么一种简单的爱恋,如同终生归一的传统爱情,历久不渝,向死而生。

在大陆,15岁的小侄女问我“邓丽君是谁”的话不久后的一个夜晚,她忽然来找我,要我借给她几盘录音带。原来她当晚看了黎明与张曼玉演的《甜蜜蜜》,那是个好电影。

当然用这样的东西怀旧,来让另一代人借重,我心酸。邓丽君已在每个人心中,留下不同的印记。我揣摩过每个人如何看待邓丽君。后来发现答案总不得要领,就像你爱一个人,难道能说出是爱她什么吗?

因为这个原因。我在邓丽君去世6周年纪念日时,在我供职的杂志上,刊发了对邓丽君弟弟邓长禧先生的采访。邓先生是个持重而又干练的人,他是几兄弟中受姐姐传染最重的人,举止行为都与她相近。而他也理所当然地承担了接待姐姐事业的打理者的角色,现在是邓丽君文教基金会的掌门。在接受我的访问时,他已把姐姐当成了一份理想式的事业来经营,我从他那里听到了许多我并不了解的一个人的可以解释的真相,或者是找到了一个可以公开的关于她的说法。但更多的呢?

我记得那是大陆上首次用邓丽君做封面的杂志,没有想到,多年后,仍有读者来电话,问我,可否把当年邓去世时的一些场面,制成VCD送给大家?这是一位武汉50多岁的老妇人的电话。她告诉我,她的身边至少有几十人,都喜欢邓丽君,她们早晨晨练时放的是邓丽君的歌曲,聚会时的主唱曲目也是这些,还不时公开一些自己搜索到的她的唱片,尽管百分之百是盗版。

但这是她们惟一可以看到的东西。其实我知道,有更多的人与我一样,想看到一个真实的邓丽君。想看到她像我们普通的一面,这种危险的想法其实有可能让她恢复成像我们普通的灵魂一样,回归尘土。但有多少人一直想让她只在想象的天堂流传,而不愿意让她回归自己身边?像她的歌一样,可以接近,可以闲聊。如同我们庸俗的人间。

也许从4年前在香港看到邓丽君的那一时刻,用自己的笔去为她撰写一本书的愿望就开始了,一切都在下意识中进行。我所能做的就是,找到那些我自己渴望走近的真相,以及一个人最真实的那一面。其实运作这本书的过程就是真正认识她的过程,我想告诉这个时代,一些声音可能永远都不会消失,因为他们就是我们成长的标志或者路牌。

一位朋友告诉我说,快去采访吧,当年邓丽君身边的人已消失得差不多了,他们很可能会带走这个女人所有的秘密。一生跟随她东走西跑的邓家老太太也已80多岁了,他的弟弟也已50多岁,当年在香港价值7000万港币的别墅,现在已标价3600万港币,房子开始贬值了,但她的歌声却仍然在这个时代保持着自己的价值。

几十年了,邓丽君仍像当初一样,悄悄通过盗版进来,如同她在大陆的地位一样,没有改变。只是她的雕像在上海的一座墓园里站了起来。一部关于她的歌剧有可能在上海公演。至于邓丽君的纪念馆,正试图在上海建成,邓长禧先生说,她生前惟一喜欢的就是老上海。她的唱腔里有许多上海的意味,现在,我们正在努力让她回家。邓丽君是河北人。她的根在大陆,她的声音已回到了家。但灵魂呢?

《邓丽君画传》掀动大陆怀旧潮

从决定撰写这本书开始,我就确立了一个标准,就是尽可能真实地写一本不太“隔”的书,我翻阅过大陆那些遥远的充满想象与编造的书,我认为这本书一定要有采访,一切都以当事人说法为准。这之后,我与我的合作者、“中央社”的昭君小姐、杨素先生共同决定完成这个工程,我拟了几十个问题,由他们现场与我电话采访。而那些问题不过是作为一个内地人,对于邓的好奇所积累的疑问。用这样的形式持续了半年,终于完成了这本书。

这本书代表了我们对她逝去多年后的公众化撰述,我们试图不再去在一些细节上构织她的往事。我们先后在台湾,采访了邓家许多人,甚至去了她的老家芦洲,这是一个古老得只有故事的地方,现在邓丽君也在成为那里的故事、古迹与历史。

这本书试图找到真实的邓氏的命运纹脉。我们没敢用戏说的笔法去描述她的一生,甚至邓家至今都讳言的情事或者旧事。这些如同新闻记录式的报道,只是想告诉喜欢她的读者,这个人的一生,歌声、故事、政治影响的命运,神秘的天音、身后的光荣与无法掩饰的苍茫、世事中的音乐以及被音乐影响后的人间等等。

这本书是在大陆目前惟一可以看到的关于邓小姐当年真实纪录的影像,那些模糊的片断,组成了我们不了解的这个女人真实神秘的一生。由邓家独家提供的近百张代表她一生中最灿烂时节的照片,这些照片将会成为我们追寻她一生的真实凭据。

而我们决定随书赠送的一张VCD,内容包括由邓家首次公布的惟一一首没有公开的邓丽君的真实原唱以及邓丽君的一个纪录片,因为种种原因,许多邓的影像仍得被删节后才可以面世,但我相信这是大陆人首次看到这位女星隆重而又极尽哀荣的葬礼,我第一次看到的时候,内心就被打动了,我想,这本书至少要体现这样一种东西,就是尽可能多地为大陆喜欢邓丽君的读者提供一些原生态的东西,而这些真实的东西其实就是最珍贵的东西。

这本显然带有我个人渴望了解这个人物的私心所建构的书,包括了对于她的私生活以及公共生活的全面展示。但她弟弟邓长禧先生却对这本惟一让他进行“审查”的书,发表了“过分”与令我吃惊的评价:《邓丽君画传》是一本可以完全代表邓丽君的授权著作。这样的话显然有着更多的私人原因,我认为一本传记的公正与立场再次受到了考验,这显然是一本被家属删节过了的传记。邓先生显然另有所指,他在接受我们的采访时,一直就担心有人对于自己姐姐的不实传闻与猜测性的说法,抱以不满。在我最初提出为邓丽君撰写一本传记时,他的理由仅仅是“当时本人仍是未置可否,并希望能看到书稿,再表达意见。这也是由于市面上有很多有关邓丽君的传记都是未经过细心查证、东抄西抄、歪曲事实的文章,本人深为担心市面上又要多出这么一本同样风格的作品……”

这本得到邓家授权的传记至少有一点是肯定的,这仍然不能称得上是一本信史,或者公共史,因为其中邓家删节掉了许多他们认为不可以讲的故事,比如与保罗的情感,比如与其他人的传闻,他们甚至带着家人固有的抵触,尽管我坚持以自己的想法去坚持保留了大多数的说法,但仍然有部分说法经过我们查证确认的事实没有能够面世,这是本书大陆版本的遗憾之处。

这本书被海外媒体称为大陆全面解禁邓丽君的一个开始,也是她复登大陆的一个标志性事件。甚至CCTV也放了她的歌曲,这本书至少成为使邓丽君能够在去世8年后,公开“登陆”的一个契机。而世间对于这本书的热爱也令我们大为鼓舞,著名出版人沈昌文据称是标准的邓迷,坊间传其到三联韬奋图书中心一次性扫货二十多本,分送诸位友好,后来不够,又问出版社去要。像沈先生这样的大陆邓迷众多,有许多年轻人,买了这本书送给自己的父母,作为礼物,因为这是他们父母那一代人的偶像。没有想到的是,这本书竟然在台湾和香港引起轰动,大陆简体字版本至少有上万本流入这两个地方,《中国时报》看中的仍然是她的政治意涵:“小邓登陆,再掀10亿人怀念潮。”

邓丽君公共史的私人表达

《邓丽君画传》的出版,尽管取得了成功,但我相信这本充满遗憾的书,肯定没有完整地展示邓丽君。我一直不太相信那些文字所表达的对于历史的描述与接近方式,许多事情一旦变成文字就十分可疑。纸张的发明保存了历史,但我相信,有许多历史如果能够重新来过,绝对不会是文学家所描写的样子,也许有些历史本身更为生动,也许有些历史同我们的庸常生活一样了无意趣。照相术的发明留下的虽然是摆拍下来的表情,但那种真实,至少令人们找到了可以触摸的表情。

“但,能说话的会是什么?”我怕我们的描述同样陷于文学的想象中,只是增加了另外一种想象的历史的重述,甚至曲解。就在这时候,我发现了“这些照片”。“这些照片是会说话的真实的影像。她远比我们的描写真实,也远比我们发现的解读历史的方式真实,因为照片保留着当时她的想象力与眼神,甚至当时的细节。”

一个偶然的机会,我在香港TNT发现了大量邓丽君在不同时期的图片,那些图片因私家性而令我眼前一亮。那是另外一段从未被发现的历史,那段历史的真实超越了我们的想象力,我在旧图片中发现了新的邓丽君。比如惟一订婚的对象的合影,比如与成龙、与秦祥林在一起的,比如假护照原件等等。这些图片让我大开眼界,同时也深为上一本书的遗憾而不安,能否为邓丽君再出一本私家相册,以图片来串联起她的一生,以文字来注释而不是主导解读权的方式出版一种新传记?

我提出了一个为邓家编一本邓丽君私家相册的想法,出于对第一本书出版所建立的信任,邓先生同意了我的想法,但后来我发现,这同样是一个有点难度的事情。显然台湾不是一个保存邓丽君图片的地方,在一次台风中,大量的原始的邓氏图片,被大雨给淹没了。那些泛黄的记忆面临着消失的危险。我拿到的一大堆近万张图片的效果并不是太好。这种抢救的心情反而越发急切。但我发现,这种合作仍然充满变数,我挑选出来的可能真正会让大家感兴趣的历史现场的照片,比如与邓相关情史的主角图片,包括有点私密性的图片,被邓先生在复审时去掉了。我打电话去找他,他只听我的解释,但仍然不提供那些我认为虽然庸俗但很真实的图片。我一直想向他表明一个道理,就是邓丽君是一个公共人物,虽然我们用私人的方式去达致公共史的方式并不一定是准确的,但肯定是现实的。而且那些东西是历史。邓先生对于我的解释保持着沉默,我理解他的情感,却不愿意再去妥协了。

我决意通过另外的渠道,找到这些图片,在香港,我请一位记者朋友拍到了惟一与邓有过婚约的郭先生现在的图片,透过成龙的某位朋友拿到了成龙与邓在一起的3张图片,更多的信息则由台湾的媒体朋友提供,他们找到了当年邓丽君出示的所谓的假护照复印件,以及她去世时的医院证明等。这些比我的描述有力得多。而为了澄清邓丽君特务事情的真相,我们采访了当年主理此事的谷正文先生,他讲述了事情的原委,并且提供了自己的图片。以图求证,以文佐证,这是我们所进行的一项重要的做法。在新华社香港分社邀请邓回大陆这件事上,我们找到了更有力的当事人的说辞。历史就这样在存真的情况下,得到了再现。

而关于邓与保罗的大量图片,则来自于一位邓丽君迷。她在泰国清迈居住,早年贩卖唱片,邓丽君曾光顾过她的店,在我们去清迈寻访时,她提供了这些图片,有一部分就是她本人帮着他们拍摄的,比如邓丽君去菜场,去吃饭的镜头。

在这本书的精装本中,我们附赠了一套早年邓丽君主演的电影光碟《歌迷小姐》,是30年前的东西,那家制片厂消失了,但电影还在。而我还可以送给邓氏的另一个礼物就是帮助邓家拍摄了一部长达200分钟的纪录片《何日君再来》。

这本书邓家曾要求相册在出来前审定,但我坚持了自己的想法,不许删掉这些照片,邓家默许了。邓家最后的家长邓妈妈也在去年辞世,与女儿在天国相会了。这本书中的许多图片里都是她与女儿在一起,现在她去世后,也与自己女儿的墓园相隔不远。她生前也很支持这本书的出版,但却未能看到本书,是为憾。

这本以私家名义出版的书,使我们找到了纪录时代人物的一个方式:以私人性达致公共性,以私人史显影公共史。

这应当是一本以私家名义撰写的邓氏公共史。 邓丽君