珠峰复测:最热闹的科普秀

作者:王鸿谅(文 / 王鸿谅)

这次的珠峰复测在经过一年的准备之后,于今年3月份正式启动,预计历时半年,在9月份公布上报国务院被认定的最终结果之前,显然将持续吸引公众注意力。此次复测的总指挥、中国国家测绘局国家基础地理信息中心副主任张燕平,在谈到复测的公众价值时,也并不掩饰把复测“变成一次面向公众的科普活动”的希望。

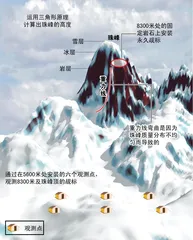

张燕平说,这次测量有三个很重要的任务:“第一是测出岩石的高度,第二是把永冻层找出来,第三是测出覆雪的厚度。”“看起来测量山高只是一个简单的几何学上的问题,”张燕平说,“其实远非如此。”在科学上,高程其实是一个“位置定义”,表达的是“一个地球表面点相对于地球的空间位置”。而问题的复杂性就在于:地球并不是一个标准的椭圆,而是一个近似椭圆的不规则实体,其表面构造非常复杂又各不相同。在这种情况下,要明确某个地球表面点的空间位置,必须考虑到地球几何形状、地球物理性质等诸多因素。

此次珠峰复测,张燕平说,“所要测量的是珠峰和地球之间引力方向上的高度,就是重心所在直线的高度,和表观高度是有所差别的”。在测量学中,高程的定义是某地表点在地球引力方向上的高度,也就是重心所在地球引力线的高度。换言之,“地球上每个点高程的方向都是不同的”。通俗地说,人的眼睛其实总是在“忠实地欺骗”自己。“你用眼睛看面前的珠峰,你看到的高度其实不是珠峰真正的高度,因为地球是椭圆的,你的视线的起点是你脚下的那一点,而不是珠峰脚下的那一点,因此你看到的珠峰要比其真实高度低一些。那些光学的测量仪器如果在远处测量珠峰,就像人的眼睛一样,也是有偏差的。”

“另外一个重要的概念就是高程基准”,通俗地说,“就是珠峰脚下的海拔零米在哪里?”这里就出现一个重要的概念——大地水准面。测量学中的基准面就是大地水准面,是整体上非常接近于地球自然表面的水准面。由于海洋占全球面积的71%,因此大地水准面与平均海水面相重合,不受潮汐、风浪及大气压变化影响,并延伸到大陆下方处与重力线相垂直。理论上,它是一个延伸到全球的静止海水面,是一个地球重力等位面,也是一个没有褶皱、无棱角的连续封闭面。由于地球质量特别是外层质量分布不均匀,使得大地水准面形状非常复杂。在我们目前不能惟一地确定大地水准面的时候,各个国家和地区往往选择一个平均海水面代替它。在我国现在用的“1985国家高程基准”中,采用的是青岛验潮站的18年长期观测结果计算出来的平均黄海海水面,作为我国统一的高程起算基准面,也就是海拔零起始面。因此,珠峰的高程实际上就是在珠峰的重力线方向上相对于青岛黄海海平面的高度。“但事实上,在陆地上,大地水准面和重力线都是虚拟的标准,要直接去测量是行不通的。要取得实际的高程数据,必须采用间接的方法,这也会使得珠峰的测量更为复杂。”张燕平强调。

1975年,中国政府大规模测量珠峰时,测量工作是由中国科学院陈俊勇院士负责的,他回忆说:“1975年,登山队在珠峰顶建立了觇标,采用三角测量法测定了珠峰的高程,当时得到的雪面高度是8849.05米。那时我想,用这个高度减去珠峰表面冰雪的厚度不就是珠峰岩石山体的高度吗?于是就让第一位登上珠峰的女队员潘多用一根直径在四五厘米的木头竿子用力插进雪层,直到插不动为止。结果竿子插进雪层的深度为92厘米。所以用8849.05米减去92厘米,就得出8848.13米的高程数值。”现在回想起来,陈俊勇说,“当时让潘多用木棍探测冰雪厚度的做法真是有点可笑!事实上,相对疏松的雪层下面将是坚硬无比的冰冻层,潘多的木棍不可能插到岩石层。”

1992年,乔治·普瑞迪带领的意大利科学家和登山家来到中国,在峰顶再次设立觇标,测得雪面高度之后,意大利人同样使用了将拇指粗的钢钎插入雪层的方法来测定覆雪厚度,不过他们的结果是2.55米,相差1.63米。正如陈俊勇所说,“高山测量技术发展到今天,测量珠峰的关键已经集中在峰顶冰雪层的厚度问题,只有攻克这个难关才能有质的飞跃。”

再次谈起“8848.13米”这个标志性的数值,张燕平还有另一种疑惑,“其实当时公布这个数值的时候在业内也是有争议的,小数点之后的数值并不是一个测量精度的概念,而是一个归算的精度,按理说是不应当公布的。”张燕平说,这一次的复测他们有个打算就是不公布小数点之后的数值,只公布整数,但是“这样一来,大家反而会觉得没有1975年测量精确,那30年了,我们的科技究竟是进步了还是落后了呢?我们自己也很为难”。■

从19世纪中期一直到20世纪末这150年的时间里,关于珠穆朗玛峰高程的重大测量事件几乎每隔20年左右就要发生一次,尤其是1975年之后,这个频率大大加速。而中国自1975年之后从未出现相同规模、独立进行的官方测量。意大利测绘学名家乔治·普瑞迪在1992年与中国进行过合作,虽然得出一个数值,但是仅仅当作科研成果处理。

1999年5月,美国“千禧年珠峰测量”计划顺利实施,张江齐等中国学者作为合作方在北坡脚下给予协助,并提供部分参考数据。6个月之后的11月11日,这个计划的总策划人和组织实施者、美国波士顿自然博物馆名誉馆长、89岁的布兰德福特·沃斯本在美国国家地理学会的年会上宣布测量结果是“8850米”。这个结果当时就被国家地理学会接受,理由是:“它来自最具可信力的、完完全全地在世界之巅进行的测量。”布兰德福特·沃斯本向路透社强调“得到了中国国家测绘局‘热情的承认’”。但是,国家测绘局把这个数值视为“科研成果”,也就是说,中国政府没有正式承认“8850”。

GPS卫星大地测量法:在这种方法中,首先要建立一个能够与地球形状最大程度契合的参考椭球。众所周知,太空中有很多环绕地球飞行的卫星,通过这些卫星,可以利用GPS仪器比较容易的获得珠峰相对于这个地球参考椭球的准确的三维坐标。只要确定了参考椭球与真实地球在珠峰最高点上的高程差,就能够得到珠峰准确的高程。这种方法是近几十年才发展完善起来的,在我国独立的珠峰测量史上也属首次。

1975年的珠峰科考记忆

我国著名的极地科学家、中国科学探险协会主席高登义从1966年起先后8次在珠峰地区进行长时间的科学考察。1975年,高登义亲历了那次包括测定珠峰高度的科学考察。

“1975年5月27日下午14时,包括一名女队员潘多在内的中国登山队9名队员登上珠穆朗玛峰的峰顶。他们在峰顶完成了固定觇标、遥测心电(女队员潘多)和采集珠峰冰雪样本等任务,在峰顶工作了两个小时后,于16点多分成两组下撤。”“实际上,登山队在5月27日成功登顶前刚刚遭遇了一次失败。5月4日,登山突击队到达海拔8200米时,队长邬宗岳为了用影像、照片记录好登顶的过程,消耗体力太大,为了不影响登顶进度,他命令副队长大平措率领队员全力攀登,自己艰难的在后面跟进。晚上,当队员们到达海拔8600米宿营时,发现邬宗岳队长失踪。后来王洪宝临危受命担任突击队长,继续向峰顶冲击,但是,由于队员们连日来过度疲劳,更糟糕的是,由于补给不足,食品已经断绝,5月9日被迫下撤。下撤那天仍没有邬宗岳队长的音讯。”

“当时主持中央军委工作的叶剑英元帅得知登山队员因为补给不足、弹尽粮绝而登顶失败后,紧急从北京调运一批物资,派人送到珠峰大本营。”高登义说,“接到补充的物资后,所有的登山队员和工作人员都受到了极大的鼓舞。12日,我们气象组预报,5月25~29日是登顶的好天气。登山队员们再次冲击珠峰。27日成功登顶。”“完成登顶的任务后,队员们在下撤途中奇怪地走错了路。然而,就在走错的这条路上,他们意外地发现了队长邬宗岳的遗体!”邬宗岳的遗体被安葬在珠峰北坡海拔8100米的高度上,这应是世界上海拔最高的一座坟冢。至今,每一位攀登珠峰的登山家路过此地时都会在邬宗岳的坟上加一块石头,表达对这位登山家的敬意。

在成功登顶架设了觇标之后,中国测绘专家采用三角高程测量法进行了3天的精确测绘,通过精确计算,排除光线的折射因素,减去觇标钢铁支架的高度,最终得出结果,也就是在1976年我国正式公布的世界第一高峰珠穆朗玛峰的官方高度“海拔8848.13米”。此后,这一数据成为国际上大多数地图中标注的珠峰高度。然而,“8848”从我国1976年公布起就一直争议不断,至今,关于珠峰海拔高度的精确数值的争论仍然没有停止。■ 科普热闹珠峰复测高程测量爬山黄海高程