从味觉看历史

作者:娜斯(文 / 娜斯)

1271年,年轻的威尼斯人马可·波罗跟父亲上路,开始了为时24年在亚洲各地的旅行,这给欧洲历史带来了意想不到的变化。要知道那时候的欧洲还很落后,威尼斯就算是非常富裕的一个地方,但是旅行使马可·波罗发现自己是一土包子,进了中国的城市眼花缭乱,回去一辈子都吹自己的这段经历。

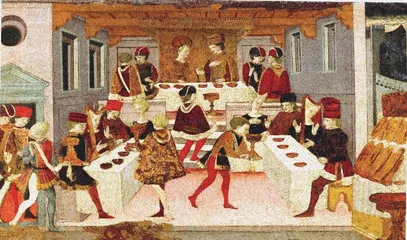

中国青花瓷器最早传到欧洲的时候,是财富与地位的象征,我们知道最早英文中中国China也专指精瓷,后来欧洲人也知道怎么烧精瓷了,china才泛指瓷器。看一本《叉子的文化》,叉子的发明都是中世纪以后的事情,最早他们喝汤甚至没有碗,就是把汤放到面包里,喝完汤,再把面包啃了,今天倒是为了一点意趣要特别到餐馆去找这种汤面包。

这本《叉子的文化》,是讲欧洲的现代饮食史,讲欧洲的现代初期的饮食史,也等于是反映了欧洲现代发展史。《叉子的文化》作者是意大利经济史教授,还写过《餐桌旁的哥伦布》、《中世纪意大利烹调:东西方之间》,都是很有意思的题目。欧洲的扩张史,伴随着他们的味觉的发展,好多事都跟饮食分不开。像英国人为了喝茶而跑到中国卖鸦片,美国人也为了茶叶跟英国母国闹翻,一举独立。马铃薯传进爱尔兰,好种易煮弄得他们人口大增,可是一场马铃薯疫灾饿死人无数,青壮年都往美国跑,大量的移民潮也改变了美国人口版图。英国人看不起爱尔兰人,也是因为他们整天吃土豆,英国人认为面包需要多道程序,是文化的象征,而土豆一煮就能吃了,原始人也能这么做。

现代西餐的很多食物都是随着欧洲文明的扩张出现在他们的餐桌上的。有时候,真不知道这以前欧洲人还有什么可吃的。想想吧,那时肉多是用盐腌的,可是却没有茶、咖啡来搭配之,也没有巧克力、玉米、马铃薯,没有柠檬酸制造酸味饮料,也没有糖。从中亚中东传来的胡椒、肉桂,以及中国的姜,成了最可贵的调味品,加入腌制品也能帮助保鲜。那时候,阿拉伯人致富不是靠石油,而是靠倒买倒卖调味品。他们在陆地和海上旅行,把亚洲的各种好东西弄来,自己享用,也贩卖到欧洲。在中世纪的欧洲,一磅姜的价钱可以买一头羊,一磅豆蔻值三头羊或半头牛,胡椒价钱最高,是一粒一粒数着卖的,11世纪,交税和房租可以用胡椒算,伊丽莎白时代伦敦码头的守卫得把衣服兜缝起来,以防他们偷胡椒。那年头一个人可能一天就是琢磨到哪能弄来几粒胡椒,常常为几粒胡椒可以出人命的。

中国人只注意马可·波罗描绘元帝国的繁荣景象,其实他也去了亚洲很多别的地方,而且特别注意调味香料。在爪哇,在印度,在中国南部,他向欧洲人描述着充满大量的各种各样调味品的土地。欧洲人也发展着航海技术,发现他们可以不必通过阿拉伯二道贩子,而是自己坐船到这些地方啊!葡萄牙人最先抵达现今的斯里兰卡,东印度,以及南亚,小小国家一时居然成了欧洲首富国之一。西班牙人看得眼红,给了意大利人哥伦布一个远征的机会。一次寻找调味品的航程成了一次改变世界的航程,但是历史学家认为真正的起因还在于马可·波罗的亚洲之旅:他出发的时候一点也不知道,他的旅行故事,将导致阿拉伯帝国的衰亡,新大陆的发现,以及西方与东方的直接贸易(或者说,殖民主义)。

越看调味品的故事,越发觉亚洲在近代的失落,主要是因为味觉过于满足。历史的发展,往往源于本能的欲望。“劳动创造人本身”,可是人又为什么必须劳动?《叉子的文化》提了很多食品,但是过于简单,关于调味品,专门有一本书《香料:诱惑的历史》(Spice: The History of a Temptation)。

味觉改变历史,推动新的地理发现,造成战争,推动贸易,但是这一切又改变味觉。当胡椒、姜等调味品可以大量获得之后,它们的价钱就一跌千里。法国贵族开始使用新鲜香草叶(如basil, parsley)做调味汁,而西班牙人迷上了来自美洲新大陆的红辣椒,在意大利,一时之间,传统调味品胡椒和丁香末从富家流入农家,永远失去了它们的贵族品味。■ 马可欧洲历史