把宝押在圣丹斯上 “圣丹斯电影节已经成为真正雅俗共赏的电影节” ——《纽约时报》

作者:三联生活周刊(文 / 于萍)

从圣丹斯出名

正在举行的圣丹斯电影节(Sundance Film Festival)被誉为“全世界首屈一指的独立制片电影节”、“独立制片业的精神支柱”。这么高的地位,除了入围影片必须是独立制作外,还有一个原因:它敢藐视奥斯卡。每年的圣丹斯都在1月底举行,一定要赶在奥斯卡之前;还立下规矩,凡在其他电影节上获过奖提过名的电影,一律不要。它也是美国本土电影节。

1981年演员兼导演罗伯特·雷德福(Robert Redford)创立了圣丹斯研究所,以非盈利公司的形式支持和培养新生的电影人。1984年,第一届圣丹斯电影节举行,由研究所资助电影人参加电影节。初创时期的雷德福是当红小生,要知道那会儿他到底有多红多帅,可以看他在1992执导的影片《大河之恋》。里面桀骜不驯的老二布莱德·彼特已经让人神魂颠倒,可影评家们认为如果导演雷德福依旧年轻,应该亲自上阵,金发俊相风头一定盖过布莱德·彼特。但上世纪80年代初的雷德福看不惯好莱坞只认大制作、大构想、大导演、大明星的做法,觉得真正的电影艺术都掌握在那些没名的、狂热的、同性恋的、边缘的制作者手里。奖励独立制作电影和名不见经传新人的圣丹斯应运而生。除了上述规矩,地点的选择也颇具用心——犹他州盐湖城的帕克市,那里偏僻空旷天寒地冻,距离奥斯卡举办地洛杉矶要两小时飞机40分钟车程。设立了剧情片、纪录片、全球电影奖等22个奖项,为那些成本低廉内容低沉的电影对号入座。最初圣丹斯的电影并不被看好,多被批评为构思浅白、制作粗糙、技法青涩。1987年最佳剧情片《堆垛》是其中的代表:一个农夫在捆扎干草,一遍又一遍,捆了一个半小时。由此圣丹斯被称为“游手好闲的电影节”。那时候在美国拍电影要想有出息,就要走好莱坞虚华的路子,玩深沉玩不过伊朗,玩艺术玩不过意大利。但雷德福品位不高,主意却不赖,电影节的意义被拔得很高。《纽约时报》有个评语:“鼓励独立制作的圣丹斯电影节是不可取代的,不能避免的,与好莱坞绝缘的。虽然它的电影不怎么样。”

1989年获得观众奖的《性,谎言和录像带》是圣丹斯的转机。这部由26岁的编剧兼导演斯蒂文·索德伯格两周完成剧本,一周结束拍摄,耗时不到50天的电影,自信与激情自然流露,成本不过120万美元。这部电影在当年的戛纳电影节上获得金棕榈奖,还被称为“构成了对好莱坞虚华浮夸最有力的反叛姿态”。圣丹斯对知名电影节的排斥并不妨碍这些电影节凑上来。势利的好莱坞发现圣丹斯的小成本电影也能卖大钱,90年代,出现了独立制片一统天下的局面。以1996年奥斯卡为例,5部获得最佳影片提名的,有4部是独立制作。但最终大获全胜的还是好莱坞化很厉害的《英国病人》。

1995年拉斯·冯·特里叶在圣丹斯电影节上提出了著名的DOG-MA95宣言,主要提倡必须现场摄制、声音不能与影像分离、必须手持摄影机,不许使用光学处理和滤镜等。遵循DOG-MA95原则制作的电影出现了许多名作,比如《黑暗中的舞者》、《女巫布莱尔》,纪录片《拾荒者》。这一宣言在数字影像(DV)制作群中也产生很大影响,被称为“对好莱坞题材的抵制,提供了独特影像文化表达的可能性”。贡献新理念的同时,圣丹斯继续向外推新人。1995年以《麦克穆伦兄弟》获得电影节最佳剧情片的导演兼主演爱德华·伯恩斯,本来还默默无闻,随后就被斯皮尔伯格看上,在《拯救大兵瑞恩》中谋了主演一职。1996年以《欢迎来到玩偶屋》获得评委奖的托德·索伦兹,2001年5月就在戛纳电影节上捧得竞赛外最佳故事片奖。就连现在随处可见的休·格兰特,据说也是当年在圣丹斯电影节上一亮相而走红的。

( 《性,谎言和录像带》海报 )

( 《性,谎言和录像带》海报 )

圣丹斯电影节名声渐大,还在电视上设立了专播独立制片电影的“圣丹斯频道”。现在电影节已经不是几个电影放到一起评评奖那么简单,在许多电影人眼里,圣丹斯已经成了一个“事儿”,成了晋身好莱坞的跳板。这让创立人雷德福很不高兴,他认为从圣丹斯跳出去的许多人都成了名,他正在丧失那些边缘的,与电影节初衷契合的电影人。

由圣丹斯得利

( 人 物

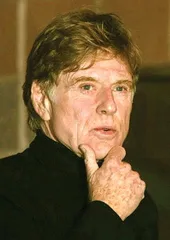

“圣丹斯小子”罗伯特·雷德福

(Robert Redford)

创办圣丹斯电影节的雷德福今年68岁,有“圣丹斯小子”的美称。他作为职业电影演员和职业导演,在20世纪的整个70年代以及80年代初,在好莱坞享有很高声誉。他的导演处女作《普通人》赢得过奥斯卡的最佳导演奖,那时他才43岁。 )

( 人 物

“圣丹斯小子”罗伯特·雷德福

(Robert Redford)

创办圣丹斯电影节的雷德福今年68岁,有“圣丹斯小子”的美称。他作为职业电影演员和职业导演,在20世纪的整个70年代以及80年代初,在好莱坞享有很高声誉。他的导演处女作《普通人》赢得过奥斯卡的最佳导演奖,那时他才43岁。 )

约翰·斯罗斯(John Sloss)是纽约的一个律师,但他敢公开宣称:“是我,实际上控制着圣丹斯电影节。”这可不是吹牛。2004年,在他的一手操纵下,两部“圣丹斯电影”:《拿破仑的毁灭》(成本20万美元)和《超大号的我》(成本6.5万美元),分别卖了440万美元和270万美元。

约翰·斯罗斯掌控着电影代理公司“Cinetic Media”,2001年成立,专门倒卖各类不出名的小成本电影。圣丹斯电影节是他的一个大货源。今年1月22日,圣丹斯再度开幕,斯罗斯已经挑中14部影片,正在寻找买家。他的同道还有不少,“William Morris”、“Creative Artists Agency”、“International Creative Management”等等,他们共同构成了美国电影节新兴的附属产业:电影代理公司。通过代理公司,圣丹斯电影形成了完美的命运模式:被圣丹斯研究所资助——圣丹斯电影节上放映——被代理公司倒卖给大公司——发大财。但这一模式遭到许多电影制作公司的批评,他们埋怨斯罗斯等人品位时好时坏,还乱抬物价,有些电影根本不值那么多钱。2002年米拉麦克斯公司花50万美元买下的《蝌蚪》,到现在还压在仓库里,无人问津;米高梅花40万美元买下的《四月片段》也是同样的命运。

( 斯蒂文·索德伯格 )

( 斯蒂文·索德伯格 )

但没人能阻止电影代理公司的交易。像索尼、福克斯等大公司都把圣丹斯看成一个巨大的潜在市场,每年与代理公司交易已经成为必备程序。而电影人则将约翰·斯罗斯称为“自负的福星”。新锐导演安德森·杰瑞奇说:“他像卖自己的电影一样跟人讨价还价,这种郑重其事的交易让人觉得自己的电影身价百倍。”约翰·斯罗斯的生意已做得十分专业:他曾宣称自己每年要看300~400部不知名电影;长期游走于圣丹斯让他跟资深导演、圣丹斯评委杰弗里·吉摩尔建立起亲密关系,由此可以掌握每年入围影片的第一手资料;他甚至参与所购影片的后期制作。约翰·斯罗斯收取所卖影片售价7.5%~15%的提成。今年此人已经在英国切尔西买了一栋价值51万美元的大房子,但他可不是个惟利是图的人。“发掘好电影比赚钱更重要。凡在圣丹斯折腾的人,都能在其他地方赚更多的钱。”接受《纽约时报》采访时他说。

代理公司的参与,把圣丹斯打上了“摇钱树”的标签。而独立制作电影也不再等于小成本,现在有钱和有魄力的人太多了,今年以《摩肩接踵》(Hustle and Flow)入围圣丹斯的制片人斯蒂芬妮·艾琳就是一个。遇到电影编剧兼导演克雷格·布鲁尔的时候,她是哥伦比亚影像公司的下岗职工,而布鲁尔是个二流剧作家。他们拿着个好本子却找不到投资人。最终哥伦比亚影像公司说:“你们先拍,拍完了我们再买。”斯蒂芬妮·艾琳就卖掉房子,雇上老友,自己投资《摩肩接踵》。影片总耗资350万美元,讲述了孟斐斯一个中年皮条客的经历,中间穿插了黑人的嘻哈文化,展示了残缺与边缘的人生,结局很不圆满,电影广受好评。《摩肩接踵》作为今年圣丹斯的首映片,成为本届电影节最大热门。影片放映当天,就有4家大公司表示要购买:哥伦比亚影像、派拉蒙、新线、焦点。最终电影以950万美元的价钱被派拉蒙买下。而影片编剧克雷格·布鲁尔迅速成名,已经与米高梅签下了剧本合约。

曾经在圣丹斯获过奖的导演彼特·贝斯坎说:“独立制作的电影言之有物,却没技术;好莱坞电影有的是技术,却什么也不是。”而另一个对照句式的老话是影评家宝琳·科尔说的:“好的艺术都娱乐,好的娱乐不一定是艺术。”原本代表艺术的圣丹斯与代表娱乐的好莱坞各有各的地盘,现在在钱的召唤下,二者已经难分你我。这虽然与创始人雷德福好走边缘的意图相悖,但边缘与中心就是在不断转变;既有艺术,还有票房,才真的是雅俗共赏。 纽约时报好莱坞真正宝押圣丹斯成为圣丹斯上雅俗共赏雷德福电影节已经