一个女人和一段历史

作者:三联生活周刊(文 / 贾淼)

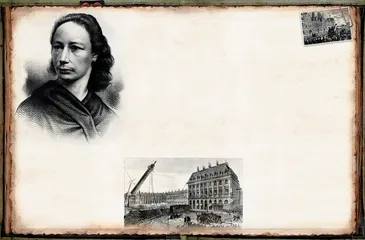

( 路易丝·米歇尔

“每个人都找自己的路;我们在找我们的路,我们相信自由和平等的时代有一天终会来临,而人类将会幸福。”——路易丝·米歇尔(Louise Michel)

巴黎公社社员在画家库贝尔的带领下拆毁“万多姆凯旋柱”

1871年3月28日,巴黎公社成立,市政厅广场上万众沸腾

“五月流血周”到底有多少死难者?

“到底死了多少人?军事行动总指挥麦克马洪只承认17000,我认为将这个数字翻倍毫无困难。虽然一直没有人给出确切数目,但我们不妨回想一下:1870年巴黎居民大约有200万人,1872年的统计只有181万多一点,彼时众多逃离巴黎的人已经回家。所以我们看到人口差距在18万左右……凡尔赛关了将近4万人,再除去逃往外省和外国的公社社员,因为找不到工作而搬走的工人,最后算下来仍有10万人死去了,其中被枪毙、处决的可能在3万上下。

“至于凡尔赛方面,确切的数据如下:在交战中阵亡877人,失踪183人,另外还有被公社处决的100名人质。”

(摘自法国Jean Rougerie《自由巴黎》) )

( 路易丝·米歇尔

“每个人都找自己的路;我们在找我们的路,我们相信自由和平等的时代有一天终会来临,而人类将会幸福。”——路易丝·米歇尔(Louise Michel)

巴黎公社社员在画家库贝尔的带领下拆毁“万多姆凯旋柱”

1871年3月28日,巴黎公社成立,市政厅广场上万众沸腾

“五月流血周”到底有多少死难者?

“到底死了多少人?军事行动总指挥麦克马洪只承认17000,我认为将这个数字翻倍毫无困难。虽然一直没有人给出确切数目,但我们不妨回想一下:1870年巴黎居民大约有200万人,1872年的统计只有181万多一点,彼时众多逃离巴黎的人已经回家。所以我们看到人口差距在18万左右……凡尔赛关了将近4万人,再除去逃往外省和外国的公社社员,因为找不到工作而搬走的工人,最后算下来仍有10万人死去了,其中被枪毙、处决的可能在3万上下。

“至于凡尔赛方面,确切的数据如下:在交战中阵亡877人,失踪183人,另外还有被公社处决的100名人质。”

(摘自法国Jean Rougerie《自由巴黎》) )

文学青年路易丝

路易丝·米歇尔的身世就像她的那个时代,含混,冲撞,却也给人一点希望。在上马恩省,一个城堡主和女佣生下了女儿,孩子还算幸运,没有被父系家族抛弃,随祖父母生活在城堡里,接受自由的伏尔泰式的教育。米歇尔出生那年是1830,正值革命,1848年她18岁成人,又撞上革命,似乎注定和秩序格格不入。1853年,小学教师路易丝居然拒绝向复辟帝国宣誓而宣布放弃教职,成了当地的新闻人物,这是路易丝作为个体向国家机器第一次公开表达立场。断续办了两年私学之后,1855年路易丝决定到巴黎去。她在18区水城堡路一所小学找到工作,离蒙马特高地不远,但她此时并无预感,她后半生的全部荣辱都将和这块地方一起,在历史长河里浮沉。与大部分到巴黎来寻找理想和出路的外省青年一样,她对自身体内的作家天分毫无怀疑,不断写文章,然后投给报纸,几乎什么都写:演讲稿、宣传册子、小说、歌剧、儿童文学……最重要的当然还是诗歌。1862年她得到“诗人联盟”秘书的位置,欣喜若狂,开始给雨果写信,她把习作寄给雨果,大文豪回赠她一句评语“草地上的诗人”,可见她写诗的风格应该是偏向浪漫和纯净的。从现在公开的部分信件来看,路易丝的文字敏感又充沛,对伟大的雨果充满了崇敬但并不拘泥,她在信中诉说自己可能会失去某个亲人的恐惧,或者对未来的没有把握,与后来人们印象中那个钢铁般坚定的路易丝判若两人。在相当长一段时间,文字像是她在这个世界的惟一需要和乐趣,她甚至动过念头以此谋生。路易丝写作相当勤奋,出版了两三本集子,比如长篇小说《苦难》,在当时算得上成功,被很多人知道。有个版本的《凡尔纳年谱》还记录:1888年爱弥儿·吉罗在一本专为路易丝写的《好路易丝》中提及,凡尔纳关于“诺第留斯”潜水艇的构思来自这位女革命家——大约在1865年,路易丝把《海底两万里》的故事轮廓以100法郎卖给这位伟大的科幻小说家。

如果没有对公众集会的过度热情,路易丝未必不能以女作家的身份进入历史。在一次集会中,她遇到了一生中最重要的思想引导者:泰奥菲尔·费雷,后来巴黎公社的领导人之一。一切主张和行动,都是为了一个更加公平的社会,路易丝觉得终于找到了确定的未来。女诗人开始全速向政治社会活动家转型。革命像是她命运中无可旋避的一部分,笃定要等在前面,为她的人生刻下第三道印记:巴黎公社。

“红色圣女”路易丝

一个人若是成了某段历史的一个符号,就很难再还原他本来面貌了。当路易丝变成“红色圣女”,她的个人史便只能和巴黎公社的历史并行。

( 《火光中的巴黎》(Paris Incendié):画家小纽玛(插图画家Numa之子)作于1871年,展现了巴黎从5月22日起被大火焚烧的全景。现藏巴黎圣-德尼艺术和历史博物馆

《杜伊勒里宫废墟》(Les ruines du Palais des Tuileries):19世纪法国画家梅索尼埃(Jean-Louis-Emest Meissonier)作于1871年,现藏康白尼城堡国家博物馆。除画中的杜伊勒里宫之外,5月23日被公社决定烧毁的其他5处象征性建筑还有:审计法院,法国议会,法国行政院,荣誉勋位宫,巴黎市政厅

《达尔布瓦主教在狱中》(Darboy dans son prison):19世纪著名雕塑家卡波(J-P Carpeaux)作品,现藏奥赛博物馆。巴黎主教达尔布瓦等72人被作为“巴黎人民的人质”关押,公社要求用他们来交换领导人布朗齐,被拒绝,主教等人质遂被处决。卡波的代表作为老巴黎歌剧院前的群雕《舞》

《1871年5月:巴黎的一条街》(Une rue à Paris en Mai 1871):后印象派画家吕斯(Maximillien Luce)作于1903年。公社时期画家只有13岁,刚开始学习木刻,此画应该是根据历史资料而作,反映大屠杀后的巴黎场景。现藏奥赛博物馆

《公社》(La Commune):无名氏作品。1871年6月,逃往波尔多、图尔和凡尔赛等地的巴黎人大批回返,在残破的街道和大屠杀面前,放荡和轻佻又开始了。画作者描绘的就是这种强烈的对比。现藏巴黎圣-德尼艺术和历史博物馆

1936年,在拉雪兹公墓举行的纪念巴黎公社的游行活动 )

( 《火光中的巴黎》(Paris Incendié):画家小纽玛(插图画家Numa之子)作于1871年,展现了巴黎从5月22日起被大火焚烧的全景。现藏巴黎圣-德尼艺术和历史博物馆

《杜伊勒里宫废墟》(Les ruines du Palais des Tuileries):19世纪法国画家梅索尼埃(Jean-Louis-Emest Meissonier)作于1871年,现藏康白尼城堡国家博物馆。除画中的杜伊勒里宫之外,5月23日被公社决定烧毁的其他5处象征性建筑还有:审计法院,法国议会,法国行政院,荣誉勋位宫,巴黎市政厅

《达尔布瓦主教在狱中》(Darboy dans son prison):19世纪著名雕塑家卡波(J-P Carpeaux)作品,现藏奥赛博物馆。巴黎主教达尔布瓦等72人被作为“巴黎人民的人质”关押,公社要求用他们来交换领导人布朗齐,被拒绝,主教等人质遂被处决。卡波的代表作为老巴黎歌剧院前的群雕《舞》

《1871年5月:巴黎的一条街》(Une rue à Paris en Mai 1871):后印象派画家吕斯(Maximillien Luce)作于1903年。公社时期画家只有13岁,刚开始学习木刻,此画应该是根据历史资料而作,反映大屠杀后的巴黎场景。现藏奥赛博物馆

《公社》(La Commune):无名氏作品。1871年6月,逃往波尔多、图尔和凡尔赛等地的巴黎人大批回返,在残破的街道和大屠杀面前,放荡和轻佻又开始了。画作者描绘的就是这种强烈的对比。现藏巴黎圣-德尼艺术和历史博物馆

1936年,在拉雪兹公墓举行的纪念巴黎公社的游行活动 )

普法战争失败导致1870年9月4日巴黎革命,法兰西第二帝国垮台,法国再次成为共和国,巴黎人以为可以和“国防政府”一起组织武装抵抗普鲁士军队入侵。路易丝在11月当选巴黎第18区国民自卫委员会主席,她穿上自卫队的男装制服,带领妇女孩子赶修街垒,成为妇女参与政治事务的象征人物。1871年3月7日到18日,梯也尔政府在和普鲁士签订了对法国极其苛刻的和约之后,偷偷向巴黎调派2万军队,准备解除国民自卫队的武装,逮捕委员会委员。3月18日凌晨,政府军一个团潜入蒙马特高地,想夺取自卫队的417门大炮,被附近群众发现,在对峙中部分士兵哗变,两名带队将军被枪决,路易丝和费雷正好在现场,是对当晚行动起主导作用的人。18日晚22点工人起义成功,28日普选后巴黎公社成立。在这以后的72天,路易丝数次被各种因素推到最醒目处,其作用甚至超越了公社其他男性领导人如瓦尔兰等,成为巴黎公社史上几次重大事件的主角,她后来所受的争议也大多于此。

其一是放火焚烧巴黎几大标志建筑。1871年5月21日凡尔赛军队进兵巴黎镇压公社,震惊世界的“五月流血周”开始。据巴黎圣-德尼艺术和历史博物馆留存的资料,最初的大火是由凡尔赛军引起的,他们向三月广场和财政部发射炮弹,意图借大火争取进攻时间。之后的几处大火就是公社委员会的决定了,他们抱着阻止军队前进以及“宁愿毁灭也不让巴黎回到敌人手中”的想法,将杜伊勒里宫等一批旧政权象征建筑付之一炬,塞纳河两岸变成漫天火场。路易丝在5月17日说了一句流传很广的话:“巴黎和我们同在,或者不在。”无从知道她当时真正的心情。

另一个是流血周期间的“处决人质事件”。5月24日,巴黎大主教和一批高级神父、教士以及巴黎上诉法庭庭长等近百人,作为人质被押在Grande Roquette监狱。当交换人质条件被拒绝之后,仍然是由路易丝代表公社,发布了处决命令。

作为战地护士和女战士,路易丝一直坚持到最后几场巷战。她本来可以逃出巴黎,但是为了交换被政府军扣押为人质的母亲,她主动站了出来。瓦尔兰被捕,在押往蒙马特高地枪决的路上,被路边看热闹的人残酷殴打,眼球都掉了出来,形状惨烈;费雷被捕,押解到凡尔赛萨托利枪决;还有横尸巴黎街头的无数社员……路易丝根本无意独活。她在法庭上承认一切指控,不为自己做任何辩护,“如果你们让我活着,我将绝不停止复仇的呐喊”,“如果你们不是胆小鬼,那就杀了我吧”。她在法庭上的每一句话都像诗一样激动人心,听众席里骚动不安。法庭记录上最后一段是这么写的:法官告诉她24小时之内可以上诉,路易丝打断他:“不,我不需要上诉;我更乐意死去!”

法庭为了表示宽大,只判路易丝流放新喀里多尼亚苦役营。雨果在庭审后为她写了一首长诗《比男人更伟大》,路易丝的名字随之远播。1880年在雨果等人的呼吁之下法国议会对被判罪的巴黎公社社员大赦,路易丝和部分公社幸存者于9月回到巴黎。此时她已经是一个无政府主义者,仍然参与各种社会政治活动,并不断因此而被捕,在政府监狱里小住。一生的最后几年路易丝客居伦敦,在那里办了一所学校。1905年她死后葬在母亲身边,所有关于她的资料里都没有记录过她的爱情和婚姻。巴黎公社的理想在失败30年后,逐渐以和平诉求和宪法的方式实现。路易丝得见政教分离在她去世那年被列入法国宪法,又过了40年,她在公社实验的妇女投票权得到实现。

画家和作家的巴黎公社

左拉曾经预言:“马奈先生同库尔贝以及任何一位具有独特、强烈个性的艺术家一样,注定要在卢浮宫占有一席地位。”不仅于此。几年后在巴黎公社的72天历史里,他们一起占据了比他人更醒目的位置

法国国家图书馆里收藏了画家库尔贝1871年4月30日写给父母的一封家信手稿。4月30日巴黎公社正在令人眩晕的执政幸福之中,前面的流血仿佛止住,更惨烈的流血还来不及被预想。库尔贝用读童话一般的心境,向远在奥尔南的父母描述着巴黎乌托邦:“我现在被巴黎人民推举完全参与政治事务,我是艺术家协会的主席,公社委员,市政代表,人民法庭代表,巴黎最重要的四个岗位。我起床,用餐,然后履行职责,每天工作12个小时……巴黎现在是真正的天堂:没有警察,没有蠢行,没有勒索,没有争抢……总而言之令人陶醉万分。”

现实主义的库尔贝总相信自己所看到的。在画作《碎石工人》和《奥尔南的葬礼》被同时代一些画家讽刺为落伍老土的时候,他曾经反唇相讥:“我画不出天使,因为我从未见过。”而在1871年的这个4月,库尔贝说他看见了天堂,可惜政务繁忙,没有时间把天堂留在画布上。整个公社期间他有一件“作品”,那就是拆毁万多姆广场上的凯旋柱,拿破仑用1200门在战争中缴获的大炮熔化铸成,而库尔贝觉得那象征着军国主义和对外掠夺。4月12日,巴黎公社通过了他在1870年9月向当时国防政府提出的这项建议,库尔贝参与了拆毁行动——他后来为此付出代价:金钱、生命,但到死他也没有说过后悔的话。一个月之后天堂变成地狱,库尔贝1871年6月7日被捕,在监狱里一直被关到第二年3月才获保释,回到家乡奥尔南。1873年,上台不久的麦克马洪政府决定重新将万多姆凯旋柱立起来,库尔贝刚获得的一点平静很快被剥夺了:1873年6月26日,塞纳第一民事法庭判决他为重修凯旋柱出资30万金路易。库尔贝拒绝服从判决,逃亡到瑞士,4年后死于贫病。

马奈站在了库尔贝的侧面。1870年普法战争爆发后,马奈主动申请加入国民自卫军里担任军官。巴黎公社成立,他在缺席的情况下被选进库尔贝领导的艺术委员会。公社被凡尔赛政府军队包围之后,马奈毫无畏惧地回到巴黎。目睹“五月流血周”,他用两幅画作记录了公社被镇压的场面,一幅是石版画《国内战争》,尸横遍野;另一幅是水彩画《处决公社社员》,凡尔赛军正在向被俘的社员们射击,和戈雅的《1808年5月3日夜枪杀起义者》一样,画上悲怆凝滞。

泰奥菲尔-戈蒂埃,这个19世纪法国声誉最隆的评论家,“为艺术而艺术”的浪漫主义诗人,对巴黎公社的72天则有着完全不同的观感。他和波德莱尔、库尔贝曾是同一家咖啡馆高谈阔论的常客,现在却如同站在世界的两极。在他笔下,公社社员是一群“嗜血的人,把纵火当成烟火来欣赏的人,以抢夺为乐的人”。在巴黎艺术家的圈子里,这是不多的反调。诗人兰波将《让娜-玛丽的手》献给公社作贺礼,虽然他离开巴黎早了七天,没有赶上起义,却充满了向往之情,倾力歌颂女社员,“让娜-玛丽有双粗壮的手,被人嫌弃的脏乎乎的手,死人一般苍白的手”,和他后来的诗相比显得那么热气腾腾。左拉写在巴黎血流成河之后。1871年5月29日,“流血周”第二天,左拉写道:“杀戮如此残酷。士兵在大街小巷无情处决。手里有武器的人全被射杀了,尸体遍地都是,每一个角落都是,然后以可怕的速度腐烂下去……在这6天,整个巴黎就是一块巨大的墓地。”

——从浪漫主义开始,以现实主义结束。

理想主义是社会进步的一种动力

——专访北京大学历史学系教授许平

三联生活周刊:有一种观点认为,法国大革命的最后尾声应该算到巴黎公社时期,您的看法呢?

许平:在法国大革命上限和下限的划分上,历史学界一直是有争论的。我认为有一个狭义和广义的区别。从狭义上看,法国大革命到1815年就结束了,1830年和1848年的两次交替都不算。但是从社会各个阶层不断实现政治和经济目标的意义上,大革命是一直在延续的。

三联生活周刊:您曾在《19世纪法国社会结构的演变》中详细论述过当时法国的社会渐进状况,那么1870年巴黎公社爆发前法国处于什么状态?

许平:1870年前后,法国社会还没有完成现代结构的转化,即从金字塔形态向菱形结构转化。在政治上,共和-复辟反复交替,共和在巴黎公社之前仍然处于唾手可得但却没有实现的状态。经济方面,资本主义发展到了一个坎上,随着欧洲大陆国家的工业革命基本完成,社会内部需要调整,这很重要。以我们现在的眼光来解读,就是经济有了很大的发展,但是社会的公正和公平没有实现,这个矛盾变得非常突出。这也是后来巴黎公社革命时社会底层能够被全部动员的爆发力所在,因为当时工人的状况就是特别渴望一个理想的社会,就像托克维尔说的:绝对的贫困并不导致革命,只有当人们意识到了不公平并找到了解决不公平的办法,才能发生革命。

三联生活周刊:巴黎公社革命在此时发生是必然?

许平:不能说是必然或者偶然,而是结合。我认为巴黎公社并非一场为了革命而进行的革命,而是来于当时的情境。普法战争失败,政府和普鲁士媾和,工人组织起来的最初动因是为了保卫国家而并非发动无产阶级夺取政权的革命,性质上的转变是在梯也尔政府试图解除其武装以后才开始的。法国工人还有它的特殊性。法国工业革命不像英国那样,开始早,现代企业形成比较迅速。法国是从政治革命开始,经济缓慢跟进,所以社会矛盾突出。到法国工业革命基本完成的时候,小型企业仍然占多数,这使得工人成分十分复杂:一部分是原来有技艺的手工业者,收入不错,和普通定义的无产阶级不完全一样;另外一部分是大工厂工人;再加上没有完全和土地脱离关系的半工人,这是多数。据统计,到1848年法国只有1/4的工人来自大工厂,其余多为1~10人的小作坊。同时,工人的思想状况也很复杂,一方面是空想社会主义,一方面是小资产阶级社会主义,同时还有马克思主义的影响。复杂是他们不能彻底的原因。

三联生活周刊:除了无产阶级革命的意义,巴黎公社是否在法国现代化形成过程中留下痕迹呢?他们在72天里也曾实行过政治和经济上的尝试。

许平:巴黎公社的尝试主要在经济要求,这里面既有自发的本能要求,也有理想主义的实验,但其共同出发点是要求社会公平,比如取消面包工人的夜班,保障最低工资利益,虽然是本能要求,但恰恰体现了社会趋势的变革要求。排除情景偶然性,有些尝试是很有意义的,比如妇女参加选举,政教分离,学校脱离教会等,这些政策都在半个世纪之后通过立法渠道在法国实现了。但是回到当时,巴黎公社对社会发展的直接促进在短期内并没有体现出来,同时代人比较深刻的记忆还是镇压的残酷性。但巴黎公社的意义不在于成功还是失败,一次次冲击才能促使社会向前走。

三联生活周刊:法国这几年对巴黎公社的纪念比原来的规模大多了,巴黎公社精神永存也有新的解释了。

许平:现实总是对历史的观照。如果说巴黎公社精神永存,宝贵的是里面理想主义的东西,是它对一个公平社会的追求和尝试。如果没有理想主义的延续,社会就没有进步的动力了。

(许平教授主要论著:《19世纪法国社会结构的演变》,《法国农村社会转型研究》,《一场改变了一切的虚假革命——20世纪60年代西方学生运动》) 历史女人一段一个法国历史巴黎公社库尔贝