野马奔腾

作者:三联生活周刊(文 / 王受之)

福特公司的“野马”(Mustang)是很能够代表美国车的,设计前卫,价格中等,具有粗糙的时尚感和强烈的市场民主化特色。意大利人、德国人设计跑车,考虑的是顶尖那个阶层的需求,车要制作得极为精致,设计要非常突出新潮,价格也要高到一般人难以企及。而美国人设计的运动型车,一方面要具有强烈的运动感,但是另一方面却要能够为一般民众可以享有,这种产品设计的民主化倾向,是很典型的美国方式,最集中的例子,就是“野马”了。

“野马”是1964年推出的一款运动型车,设计上开风气之先。在它之前,跑车绝对不是一般人的车,德国的保时捷、意大利的法拉利都是非常昂贵的车,平常人连价格都懒得问,因为实在离开市场平均水准太远了。1964年推出的“野马”,虽然性能略比一般私家车高一点,远没有达到高级跑车的水准,但是价格仅仅3000美元左右,设计却是十足的跑车样子,性能单一,操作容易,维养简单,普通人都可以买得起,因此一推出来就红火得不得了。1964年一年卖了418000台,到1966年一年销售就达到了100万台了,产多少卖多少,汽车销售中心没有存货,真是惊人的成功。车取名叫“野马”,昵称“Pony”,是“小马”的意思。好讨人喜欢的一个车,我的大部分同事都曾经拥有过。

“野马”的成功是婴儿潮的推动。众所周知,上世纪60年代是“反文化”的10年,所有正统的文化都被青年人挑战,越是离经叛道的东西越受欢迎,音乐上“披头士”风行一时,摇滚成了主流。艺术上冒出了“波普”,把艺术中的“高”和“低”完全混淆一谈,政治上的各种极端运动风起云涌,意大利的“反设计”(anti design)也有声有色。自然,企业对此非常认真,因为婴儿潮人数庞大,是正在冒起的最大消费群,为了赢得市场,大企业力图利用非主流文化、反叛文化的概念来发展新产品,“野马”的出现,是这个方向的一个很成功的典范。当时“野马”的顾客,许多都是战后婴儿潮一代,当时他们才二十来岁,在忍受了父母一代在汽车上的平庸和艳俗之后,他们终于有了自己的车。这代人在美国就有4000万人之多,可以想象那个刚刚开发的市场有多么大的潜力。

但是,随着婴儿潮一代的逐渐成熟,“野马”也就淡出市场,到90年代中期,“野马”仅仅是人们记忆中的一个昔日的灿烂。在美国的中年人中间,“野马”是他们的青春偶像,记得1966年前后,好多孩子跑到车行去求让他们洗车,分文不取,仅仅是为了摸摸“野马”,那车现在则成了褪色的照片了。

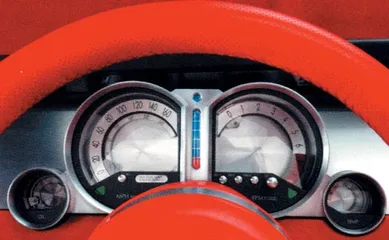

知道婴儿潮的怀旧情结,福特在2000年重新启动新“野马”项目,推出崭新的“野马”GT,新车保留了60年代的基本设计特色:敞篷、鲨鱼一样的车头、较长的车体、车身更加凹凸分明,形成粗犷的细节特征。那是辆马力强大的跑车,4.6升8缸,6速手动,极为富于运动感,车内一律红色和灰黑色,阳刚得很,在高速公路上开到时速150公里,风驰电掣,除了怕警察追抓超速之外,没有什么令你不满意的地方,很符合婴儿潮一代的要求。价格自然不是太贵,两万多美元就可以买一辆入门级的,加多一万美元,就很不错了,这可是延续了60年代“野马”的平民化传统。

婴儿潮的人,好像我自己,现在都是四五十岁的人了,60年代“野马”的粗犷感固然不错,但是高科技的舒适是不可没有的。因此设计上添加了许多高科技噱头,比如用光导纤维材料制作的两个大灯可以集中照射,好像聚焦的探照灯一样,卫星定位之类的基本科技内容自是不在话下。

“野马”GT的主要设计师是两个人,一个是福特汽车公司设计部的J.梅斯(J.Mays),另外一个是理查德·哈定(Richard Hutting)。J.梅斯本人也是婴儿潮的人,他是当今美国汽车设计首屈一指的大师级人物,在许多重大的设计项目中都有不俗的表现。顺便说说,他是从我任教的洛杉矶艺术中心学院汽车设计系毕业的,他毕业得早,好像是在1984年,我则是1988年才在那里开始任教,因此并不认识他,但是依然以作为杰出校友的他而自豪。

(作者为洛杉矶艺术中心设计学院汽车设计系教授)