迷失在博客

作者:三联生活周刊(文 / 尚进 朱步冲 困困 贝小戎 尚进)

在博客,人人都写作

博客始终被文学青年们视作自己天然的战场,就如同上世纪80年代的前辈论诗攀文一样,每个有点书写理想,或者干脆喜欢记录流水账的书写者,都将博客视作展现自己那一点点小才华的舞台,就如同法国作家阿诺蒂在《文学书季》早就说过的那样:“在法国,人人都写作。”当被誉为“个人博客之父”的贾斯汀·霍尔在10年前开设了自己的个人站点,用4800篇网络日记絮絮叨叨地记载自己在南加州大学影视研究学院读书生活中的方方面面:读书,嗑药,酗酒,家庭矛盾和一夜情时,他绝对没有想到这种独特的写作模式会成为后现代社会中,大众反抗媒体霸权的利器。更想不到今日博客泛滥者应该是戴夫·温纳,这位1997年UserLand软件公司的CEO,正是他的最初想帮助那些不擅长网页制作的人一个小忙,成就了网络脚本软件Scripting News演变为网络日志的技术模式。博客也在这种无心插柳中,让每个人都成为了独立的传媒发言人,最终以蜂窝状的组织结构形成一个庞大的民众性的文化社区,进而创造一种新的媒体形势理念。博客由此被称为与电子邮件、BBS和即时通讯并列的第四网络工具。尽管在中国网络上人们还在为Blog的称呼争个不休,但是Blogger、博客、网志、部落、部落客、部落格,这些仅仅是叫法上的分歧。

《时代》周刊记者克里斯·泰勒在一篇《我们能从博客中得到什么?》的评论中试图给博客一个历史性的定义,他写道:“电台统治了30年代,50年代是属于电视的,在未来的某个时刻,历史学家们也许会认为21世纪是属于博客的。”恰恰还是《时代》周刊,2004年的年度人物给了小布什,而在候选人物中,Blogger现象被列为最强劲的候选竞争者,史蒂夫·瑞博这个博客先行者甚至设计出了以博客为封面的2004年度时代人物。不过《时代》还是列出了博客现象在2004年的光辉,它让我们知道做博客可能让你被炒鱿鱼,也可以抢新闻,甚至让新闻不会过时,博客也可以是件刺激的事情,有可能日挣5000美元,或者完全就是虚假的。而统计学者证明大多数博客是女性,甚至还有宠物,当然也包括像霍华德这样靠博客筹集竞选资金的人。很明显,专栏作家约翰·德瑞克要为自己于两年前在《PC》杂志上发表的诸如“博客就是在虚拟世界里排解无聊生活,满足自恋与偷窥情节的小手段”向公众道歉了。

博客们的传媒之路

整个2004年,博客现象已经演变为一场全球性的大众表达方式,不再仅仅是诸如博客先驱《圣何塞水星报》专栏作家丹·吉尔这样的少数派。为数不少对新闻评论怀有一点点情绪的人,将博客视作自己的CNN,日本知名博客小岛弘在电子邮件中对记者写道:“日记,生活见闻,思想主张这一切构建了我们自己的媒体生活,而不是那些模式化的商业报道”。

( 独立女博客Ana Marie Cox因报道美国大选,而让有数十年大选报道资历的《纽约时报》和《巴尔的摩太阳报》老记者汗颜 )

( 独立女博客Ana Marie Cox因报道美国大选,而让有数十年大选报道资历的《纽约时报》和《巴尔的摩太阳报》老记者汗颜 )

正如国内某个门户网站的广告“网聚人的力量”一样,博客们正在利用网络时代的人海战术夺回他们参与社会舆论导向的权利。

美国国内现在大约有500万个博客站点,并以每天15000个的速度增加。正如安东尼·吉登斯在《现代性的后果》中所断言的那样,现代国家主要是通过监控来完成它的各项职能,监控不但包括居于权威位置的个人对另一些人的活动实施直接的监管,也包括用类似大规模流水线的媒体工业使这种监管不断合法化,然而媒体技术的发展却常常使大众反过来利用它来表达自己的声音。

( 《时代》周刊2004年的年度人物给了小布什,但博客也曾被列为候选。这两张就是预选期的时代封面 )

( 《时代》周刊2004年的年度人物给了小布什,但博客也曾被列为候选。这两张就是预选期的时代封面 )

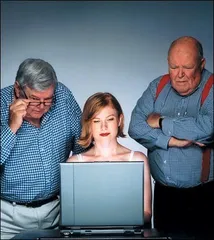

有一张在博客世界广为流传的照片,左面是报道过10届美国总统大选的《纽约时报》资深记者R.W.Apple,右面是报道过12届美国总统选举的《巴尔的摩太阳报》资深记者杰克·哲曼德(Jack Germond),而在他们中间是一个漂亮姑娘,这个女孩第一次在自己的博客上报道美国大选,每周引来43万的读者。类似这样博客改变媒体的例子已经数不胜数。值得回忆一下的博客媒体事件还应该追溯到2002年的莫斯科剧院劫持人质事件,当时俄国博客LiveJournal在自己的博客站点上不断发布一手的现场报道。他的内线,一名舞蹈演员就被困在剧院内,舞蹈演员通过手机不断给他发布消息告诉里面的真实情况。当时俄国的主流媒体报道根本不重视真实的细节,只是一味讨论如何解救人质,直到官方注意到LiveJournal的博客时,他们才意识到,这些车臣的绑架者只是希望自己能上莫斯科大街上游行一番。而2003年3月份的伊拉克战争,来自巴格达的博客Salam Pax曾经轰动一时,他不断发布硝烟弥漫的巴格达实景照片、一次次轰炸的描述,亲身经历的文字彻底颠覆了CNN所描述的现实。这种个人媒体博客已经呈现无处不在的态势,新华社驻中东站女记者周轶君的博客吸引了众多的中文读者,很多人将她的博客与凤凰卫视闾丘露薇的一线电视节目相对比。不仅仅是因为周轶君的博客让足不出户的国人听到了阿拉法特和沙龙、亚辛真实的声音,更让博客传达出商业报道以外更多有血有肉的感觉。

刨根问底可以说是2004年博客潮流中很有影响的形势,在2004年9月8日早晨,当CBS电视台公映了关于布什总统在德州国民警卫队服役履历的记录片后,一位网络代号buckhead的博客在自己的论坛上发表意见,认为这份文件是伪造的。这条毫无证据的意见在自由共和党人网站的2177条网络评论中并不起眼,但两位拥有同样看法的律师汤姆·默德森和里兹·麦克唐纳德将它粘贴到了自己的博客站点powlineblog.com上。短短3个小时后,一位海军退役笔迹鉴定专家约翰·里斯科,根据两位律师在博客上举出的文件疑点,包括字体与行文和神秘出现的空白,利用微软Word,在自家的打印机上成功地造出了一份一模一样的备忘录。晚上9点,CBS电视台不得不在新闻中承认,在一群“独立民间研究人员”的努力下,布什总统的服役证明文件确实存在疑点。然而网络大侠们并没有就此罢手,约翰·里斯科与另一名博客,前IBM技术工程师约翰·伯吉斯联手合作,证明只要有一台IBM公司出产的老式电动打字机,就可以瞒天过海,解决文件墨水与字迹的问题。在一片风声鹤唳之下,CNN的老牌新闻主播丹·拉瑟仍然认为文件的真实性不容置疑,网络博客的调查结果是不负责任的。然而在博客们的穷追猛打之下,《纽约时报》与《华盛顿邮报》等正统权威报纸也开始了独立调查工作。一周后的9月15日,CBS与丹·拉瑟终于向这些“穿着睡衣的半吊子写手”屈服,承认文件的真实性确实经不住推敲。博客们终于显示了他们优于传统媒体的力量,尽管他们的初衷可能只是看个热闹。

( 《时代》周刊2004年的年度人物给了小布什,但博客也曾被列为候选。这两张就是预选期的时代封面 )

( 《时代》周刊2004年的年度人物给了小布什,但博客也曾被列为候选。这两张就是预选期的时代封面 )

更多的博客个体户们

尽管博客颠覆传统媒体,这样的说法由来已久,但是各大新闻社与博客们依旧相安无事。反倒是博客在今年并没有摘掉它猎奇,品位低俗的帽子。《纽约时报》专栏记者杰佛里·罗森认为,绝大部分个人网络日志仍然沉溺于“性”、“隐私叙述”等低下趣味,就在《时代》周刊所列举的年度十大博客事件中,“拉链门”式的丑闻就占了两宗,包括把自己身着制服的艳照贴在了自己的博客站点“空中皇后”上,而美国三角洲航空公司开除的空姐艾伦·西蒙妮,以及华盛顿国会的一名雇员杰茜卡·卡特勒——这位芳龄24的佳人曾是共和党议员迈克·德威恩的女助理,在过去的半年中,她将自己的日记与亲密照片公布在互联网站上,大曝自己与华府多位高级官员的性丑闻。在这些焦头烂额的大人物中,最冤枉的莫过于城市发展与住房办公室主任弗兰克·希门内斯。他不得不通过在国会作证,以便证明自己不是那个在照片中暴露身体的男主角之一“F”。

( 《时代》周刊2004年的年度人物给了小布什,但博客也曾被列为候选。这两张就是预选期的时代封面 )

( 《时代》周刊2004年的年度人物给了小布什,但博客也曾被列为候选。这两张就是预选期的时代封面 )

相比国内要安静得多,中国的博客空间上,仍然是一批有点书写和展示欲望的人,以及为数众多的好奇心看客。很多博客并没有把自己上升到传媒博客的更高层次,反而甘于当自己的博客个体户。不少在西祠胡同论坛上搭窝的兄弟甚至关掉了原来BBS形势的阵地,转而每天在博客上给大家提供精神食粮。2004年中文博客世界之所以膨胀式地发展,很大程度上都要归功于这些博客个体户们,这些自由派的中国博客甚至没有看过著名的博客准则,也没有想把博客玩儿大了,在他们看来博客仅仅是自己的一亩三分地,想种点什么就种点什么的情景。不过对于博客满足窥视欲的问题,全世界都一个样。杰佛里·罗森认为,“博客的公开性使得公众与私人空间,个人隐私与新闻的界限在日益模糊”。在麻省理工学院主办的《技术评论》杂志发起的一项博客调查中,接受询问的近500名博客中,1/3承认他们因为侵害他人隐私而遇到麻烦。

尽管如此,杰佛里·罗森仍然坚持认为博客的无限制写作更接近新闻报道的本来面目:“博客不需要传统新闻媒体那种一本正经的职业身份,这种身份既限制了我们的话语立场,也使我们无法报道所知道的一切,我的一些采访对象就警告我,如果我在网络上不负责任地将他们在社交场合发表的言论记述下来,那么他们将再也不接受我的采访。”在传统媒体人看来,博客仿佛是一种可以反噬其身的邪门武功。凭借网络的声音,《圣何塞水星报》的专栏作家丹·吉尔默,在一年一度权威的《技术营销》“媒体影响力报告”的“媒体最具影响力的人”排名中,一下子从去年的第20位跃居到第7位,但《休斯顿纪事》的资深记者史蒂夫·奥拉夫森却因为拥有自己的博客“Brazosport News”而被解雇。

当博客面临商业化时

当一项互联网潮流形成势力,与商业化问题碰面自然在所难免,尽管博客始终坚持互联网精神中最本质的自由成分,但是如同电子邮件、MP3音乐这些前辈一样,商业化的到来再一次搅起了博客界的浑浊。在某些不幸人眼里,博客意味着麻烦,但在眼光敏锐的商业评论家眼中,博客意味着巨大的财富。根据AC尼尔森的统计,2004年度在线网络广告服务的营业额增长了35%,是各种媒体平台中增长最快的一个,大约11%的网虫承认自己已经成为固定的博客浏览者。“博客带来的经济效应绝对不会像90年代网络泡沫那样轰轰烈烈”。网络媒体公司Media buying的创始者亨利·考普兰说,“这将是一个漫长的改变过程。”

微软在11月份借助MSN 7.0试用版的发行,悄悄地也加入到博客服务中来,尽管微软并不承认这是博客,但是从页面风格和功能的设置方面,微软MSN的Spaces俨然简化版博客,而且为了迎合80年代人的口味,充满了卡通与时尚的味道。2004年,Media buyin就为近100个博客站点找到了大约20位广告赞助商,包括迪斯尼与夏普。著名在线搜索引擎Google不仅成立了专门负责博客注册的Adsense公司,还为登记在册的博客们招揽广告客户,并依据点击率每月分红。大型跨国公司能否与个人博客的独立精神协调?这个问题的答案还不明了,美国著名博客汽车论坛jalopnik.com新近找到了大众汽车旗下的奥迪公司作为自己的惟一赞助商,因为奥迪发现85%的汽车买主在前往一家汽车销售公司前都要在网络上进行搜索,但是如果博客上谁发表了一些对于公司产品不负责的言论呢?谁也不知道,一位用户的态度很坚决:“我绝对不会放弃我们最可宝贵的权利,在网络空间里自由地对事物进行评价”。

早在2003年的夏天,奥地利维也纳多瑙河大学、波士顿、纽约、旧金山和华盛顿,全球博客的领导者们聚集起来召开他们的博客大会。新闻学与博客、博客的时代意义,这样的说法不绝于耳。而更具意义的是博客们开始讨论如何商业化问题了,俨然是摆出了要将博客应用添上商业佐料的架势,到底是为了利润而博客,还是为乐趣而博客,似乎成为了博客从小众乐趣,演变为大众趣味时,喋喋不休的棘手问题。

( 2005年的博客技术趋势:

移动博客

随着3G手机的势在必行,随时随地的博客成为了技术现实。《商业2.0》评价移动博客是一群在路上的博客,他们完全有可能比最迅捷的专业记者反应更快,与传统的博客相比,移动博客们具有极强的随时性,拎着个3G手机闯天下的移动博客并不是梦想。有据可查第一个移动博客叫斯图亚特,他是一位派驻日本横滨的英国软件工程师,这位老哥买了部拍照手机就上路了,几乎是走到哪儿就拍到哪儿,然后以手机电子邮件的形式发到自己的博客上。传统博客更像信息和个人感受的图书管理员,而移动博客则不需要考虑那么多,人人都是狗仔队,我们能随时记录下每一瞬间我们看到的、听到的和想到的。在移动博客界也流行着这样一则笑话:“当你拿手机在偷拍时,被偷拍的人正在拍你,别人的裸照装饰了你的手机,你偷拍时的样子成了呈堂证据。” )

( 2005年的博客技术趋势:

移动博客

随着3G手机的势在必行,随时随地的博客成为了技术现实。《商业2.0》评价移动博客是一群在路上的博客,他们完全有可能比最迅捷的专业记者反应更快,与传统的博客相比,移动博客们具有极强的随时性,拎着个3G手机闯天下的移动博客并不是梦想。有据可查第一个移动博客叫斯图亚特,他是一位派驻日本横滨的英国软件工程师,这位老哥买了部拍照手机就上路了,几乎是走到哪儿就拍到哪儿,然后以手机电子邮件的形式发到自己的博客上。传统博客更像信息和个人感受的图书管理员,而移动博客则不需要考虑那么多,人人都是狗仔队,我们能随时记录下每一瞬间我们看到的、听到的和想到的。在移动博客界也流行着这样一则笑话:“当你拿手机在偷拍时,被偷拍的人正在拍你,别人的裸照装饰了你的手机,你偷拍时的样子成了呈堂证据。” )

不过面对这样的商业化预期,更多的博客们迷失了,尽管其中很多人坚持自己的个体户自留地概念,但是一些博客大亨们开始蠢蠢欲动。尤其在国内,2003年底陆续出现的一些博客空间提供者开始融资扩展。不过也有不糊涂的博客存在,在他们看来博客的商业化问题并没有多少痛苦,仿照电子邮件在2001年免费与收费兼而有之的做法完全可行。IT界对博客商业化进程的关注度很高,实际上有的博客网站很早就开始收费服务,盘踞众多国内文学青年的Blogcn据称明年也将推出收费服务。于是马上有博客站出来指责商业化在扼杀博客精神,那么什么是博客精神呢,这几乎是一个无法说清的问题。■

如果没有Blog ……

( 《时代》周刊所列举的年度十大博客事件中,“拉链门”式的丑闻就占了两条,包括“空中皇后”艾伦·西蒙妮和国会雇员杰茜卡·卡特勒 )

( 《时代》周刊所列举的年度十大博客事件中,“拉链门”式的丑闻就占了两条,包括“空中皇后”艾伦·西蒙妮和国会雇员杰茜卡·卡特勒 )

李静2003年8月开始写Blog的时候还在一个国企上班。写了近一年,2004年2月,出了本书《病忘书》,内容是2003年8月到2004年2月的Blog日记。这期间生活改变了许多:她从国企辞职Blog带来了一帮新朋友,其中包括众多编辑;她开始接约稿,在《MISS》、新浪等经营起主题专栏;酒局上的介绍语变成了:自由撰稿人。

李静的Blog叫“北京女病人”,网名是庄雅婷。后两者已经取代了李静这个名字,熟悉她的人叫她“病人”,2004年中国博客网(Blogcn)发给她的“最佳内容奖”证书上,抬头是:庄雅婷女士。李静说自己可能是个极端的例子,Blog跟生活这么搅缠着。但她又说起一些身边的朋友:程鸡鸡(网名),原来是个酒吧琴手,在Blog上写午夜生活,被一报社看中,拉去当了经济记者;徐蒜蒜(网名),原来是军区宣传干部,Blog上影评写得有模有样,现在是个影评人;崔小可(网名),学广告的留英学生,拿Blog上的英国见闻开起专栏……

( 《时代》周刊所列举的年度十大博客事件中,“拉链门”式的丑闻就占了两条,包括“空中皇后”艾伦·西蒙妮和国会雇员杰茜卡·卡特勒 )

( 《时代》周刊所列举的年度十大博客事件中,“拉链门”式的丑闻就占了两条,包括“空中皇后”艾伦·西蒙妮和国会雇员杰茜卡·卡特勒 )

关于Blog已经有些争论,中文名称是否应叫“博客”?什么是正宗的“博客”?与个人主页、BBS、电子邮件的区别?……但没争议的一点是Blog精神:分享信息。李静写Blog的动力简单明了:想让一个人看见自己的生活。她所属的Blog社区Blogcn写什么的都有,每人的目的也不尽相同。“他们可能跟我一样,可能想让更多人看到,可能有功利心,可能想别人有Blog我也得有……谁说得清,但大家都把生活展示在Blog上。”李静说就是这些公布的信息让她很容易找到“臭味相投者”。打开Blogcn主页,根本无法捋清这里形形色色的Blog,但只要点击一个人的Blog,通过“连接”就可以揪出一个小圈子。这里有各路媒体的同事圈,留学生圈,音乐爱好者,影视爱好者,同学会……它们又互相交叉,纠结不清。Blog的独特之处在此尽显:连接、超链接,最终形成“兴趣小组”。

但这些兴趣小组被另一派统称为“草根Blog”。对应的则是“精英Blog”:追求内容价值和影响力的知识Blog,把Blog作为自己知识过滤、知识积累和知识传播的专业人士。这一派以博客中国(Blogchina)社区为代表。他们认为“那些比较自我的、情绪化的Blog,他们是在分享有限的个人信息;而我们是在分享全世界的信息。”博客中国为各领域的专业人士自动开设Blog,发布的是传统媒体过滤后的信息。“精英Blog”指向“草根Blog”箭头是:状态低级、受众狭窄、活不长久。对于这种说法,李静的反应是:“我们真的是来寻开心的。”而李静对自己的Blog的期望受众是1,现在点击数已经是348748。

( 靠博客筹集竞选资金的霍华德 )

( 靠博客筹集竞选资金的霍华德 )

最近李静刚刚拿了2004年中国博客网“最佳内容奖”。她的Blog“北京女病人”内容确实比较“草根”:鸡零狗碎与专栏文章交叉,长短不一,一日数记,乱七八糟。面对殊荣,李静说:“我明白了一个理儿:大家对庸俗生活饱含超凡的热情,对他人隐私充满病态的欣赏。”■

既然有了Blog……

( 著名黑板报文学高手猛小蛇摘走了最佳博客的头衔,他与他的两条狗儿子成为全球知名的博客 )

( 著名黑板报文学高手猛小蛇摘走了最佳博客的头衔,他与他的两条狗儿子成为全球知名的博客 )

《论语·阳货》中说:“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。”说白了,就是诗歌可以让你感叹、发泄并跟更多的人一起感叹、发泄。先人们的诗歌靠口口相传,需要生动、好记,他们说来说去无非是田里、家里那点事儿,如今的年轻人有了更丰富的生活,也有了写诗、交流诗更现代的工具,那就是博客。

很多人都从小浪的博客了解到,他常去季风书店买书,去博多新记吃潮州菜,还四处拍照,四处写专栏,时间充裕得像监狱里的囚犯,思维活跃如广告公司的创意总监。只有曾经托他以员工价买过阿迪达斯运动鞋的人才知道,他在阿迪达斯上海分公司从事财务工作,白天还要打卡上班。在博客中国,他上来就申请了三个博客,一个叫“看得见风景的房间”,放自己伍迪·艾伦式的玄想、给媒体写的书评、办公室见闻和拍到的涂鸦等城市风景。一个叫“Before the rain”,放他偶得的文字游戏,比如“乳房甩卖,一波三折”,“肉食主义者之惑:他一直不能理解,为什么连荤字都会有个草字头”。还有一个叫“copy & paste”,用于保存和推荐优秀文章。他就这样吃吃看看,拍拍写写,两年来不动声色地继续着。一位沪上名媛一天对我没头没脑地感叹:“身边这么多优秀青年,小浪过得最从容、最自得,两年来他的生活就没有过任何颠簸。”想想确实是这样,有了博客这种形式,有了小浪这种人,就有了小浪的博客——上海小资生活的一扇窗口。

费乐沃的博客里除了其他用户都有的生活和读书感想,还有很多关于博客应用技术的思考和讨论,一边使用一边想着完善、推广这种技术。他更愿意将博客及其作者称为网志和网志作者。Blog是一种技术,既然是技术,那么就可以应用在不同的方面,写日记,贴照片,做广告,百无禁忌。比如说我想搜集某一个主题的东西,我可以申请一个Blog;还可以用Blog来写项目工作网志、写系列小说,甚至搞电子商务,开个小店卖旧杂志、旧书。费乐沃在自己的博客上贴了一篇比较专业的文章,甚至有猎头看了之后要给他推荐工作。

进一步说,还可以做专题Blog,比如要做一个和MIPS有关的项目,可以把搜集资料过程中得到的所有内容记录在Blog。设想一下,如果这个项目有若干个人的参与,大家都通过同一个Blog分享资料,交流心得,岂不是很好。如果再加上文档的发布(Blog到XML)和软件代码版本控制,是多好的群件(Groupware)。

有很多写博客的人原来都是泡论坛的,但论坛像一列火车,乘客们的目的地个个不同,博客就像一辆长途汽车,大家有着共同的目的。

“Blog是为了记录,那么有一个发展方向就是随时随地无处不在更方便地记录。除了文字、图片,甚至还有声音。除了进入界面书写,也可以直接通过API,甚至不上网,通过WAP也可以Blog,也有打个电话就能实现Audio Blog的。

“要充分利用这一个工具,一方面需要我们向各个方向上去探索,一方面也需要技术的进一步更新,比如在Blog上增加更多功能,比如Blog工具和其他的结合,现在一些SNS(Social Network Service,社会性网络服务)网站如UUFriends就提供了Blog服务。在技术更新上面,新东西往往都是小公司先搞出来的。blogger.com是被Google买下的,微软也只是最近才推出的。国内来说,一开始也多是小公司在推动。”

目前集体博客还比较少,cnblog.org是一个,若干人在一起写Blog,多数是为了一个目的。看到上海交通大学要做校友博客联盟的倡议之后,费乐沃虽然担心“如果没有明确的目的,很容易无疾而终。就算是有一个目的,随着时间的推移,部分成员的不积极,也会逐渐消失”。但还是希望类似的群体博客能渐渐多起来,“这是若干人在网上联合起来做一件事情必然要遇到的。不过,我看好一种集体博客,就是恋人或者夫妻通过一个BLOG来交流,互通款曲。一个人Blog没有意义,无数人Blog,并且形成一张网络,可以进行信息交流,知识共享,这才是有意义的。一个单独的Blog并不能起到什么作用,大量的Blog的互相连接、互相引用,从而实现知识、信息的传播才有意义”。

“谁都不是一座岛屿,自成一体,每个人都是那广袤大陆的一部分。”有了博客,就有了一块新大陆。■

《狗日报》的胜利

当2004年底,《德国之声》广播电台和英国《卫报》同时评选全球最佳博客大奖赛时,已经没有多少人记得昔日著名的网络写手猛小蛇了,这位真名严文波的文字工作者,曾经在2000年网络高潮时写下:“九次恋爱八次失败,流窜七城市偷了六本书,自家做五个网站四个已垮,如今已买三间房,恐怕要等一二十年”这样的俳句。正是这位一贯崇尚黑色幽默文字的小个子青年,从2003年初以博客形式试验办了《狗日报》,并且被推荐给了《德国之声》的全球最佳博客评选,最终摘得了全球博客大奖赛惟一的最佳大奖。猛小蛇自从2002年5月开始养狗,就萌发了以狗的视角办份博客的想法,那时候他的正式工作是《财经时报》编辑,在获得全球博客最佳大奖的前几周,猛小蛇辞去了《财经时报》的工作,加盟了方兴东创立的老牌博客站点,成为了《博客中国》的主编,地地道道地成为了一位职业博客。

三联生活周刊:你是如何获得德国之声组织的全球最佳博客奖的?

猛小蛇:12月初,我在回四川老家的火车上,接到《E时代周报》执行主编王佩的电话,他在国外的站点上第一个看到了我的《狗日报》获得德国之声的全球最佳博客大奖。于是我很意外地成了全球最佳博客,在火车咣当咣当的声音中,我又很快进入梦乡。实际上《德国之声》从世界各地找了10个评委,这些评委操着德文、英文、西班牙文、中文、俄文、阿拉伯文、葡萄牙文的7国语言,国内去的评委是李丽,所有评委中只有她懂汉语,所以李丽就把我的《狗日报》讲述给大家听,我在最初选择自己博客题材的时候,就考虑到了诸如跨国界读者的语言问题,所以我的博客坚持看图说话的原则,几乎每条信息都配上风格比较鲜明的图片。于是评委们看到杀狗的图片就明白了,评委觉得站在狗的视角看世界还是蛮新颖的。

三联生活周刊:你对自己获得《德国之声》评选的全球最佳博客,有什么感触呢?

猛小蛇:我觉得关于《狗日报》为什么能获奖,这个问题已经不再重要,据说评委们对外宣布获奖原因时候说,我这个《狗日报》折射出人的生存状态,不仅在中国,包括世界的其他角落。甚至有人上纲上线到狗道主义关怀。当了个《德国之声》版本的全球最佳博客并不能说明什么,除了拿到作为奖品的苹果笔记本电脑,《狗日报》还是博客性质的《狗日报》。现在每天有两千号人看《狗日报》,也许德国之声对《狗日报》的青睐,会带来更多的读者,这样服务器速度和更新维护的压力就更大了,想偷懒可能都不行了。

三联生活周刊:你的《狗日报》获奖,不少喜欢动物的人称之为动物保护的胜利,你是如何把动物跟博客联系起来的呢。

猛小蛇:其实我最初开始养狗是在一个公园里面,看到一个小女孩儿追着一条“雪纳瑞”跑,凑巧身旁的哥们儿插科打诨地说,“看见没?养狗能够提高泡妞成功率”。其实我在创立《狗日报》的时候,受到了反乌托邦作家乔治·奥威尔那本《动物农庄》的一些影响。用与狗有关的事情来看生活中的现实,也许对于一个博客网站来说足够了,我的身体没有卖点,于是我找来无数只狗来帮我传达信息。其实国内有很多的动物保护组织,他们之间也经常在自己的网站上交流,只不过我利用了博客这项新网络技术来独立地表达一些想法。也说不准哪天,哪位做宠物生意的老板看到了《狗日报》,找我来做产品代言人。

三联生活周刊:《狗日报》获奖你认为对于中国博客界会产生什么影响?

猛小蛇:这次评选让中国的博客再次引起了境内外媒体的关注,在网上也引发了关于中国博客到底如何发展的大讨论。其实博客是多元化的,用下半身或者用狗做自己文字风格的代言人也没有什么区别。《狗日报》获奖所带来的争论,以及自称Blogger,拒绝叫博客的事情,背后其实是关于博客要不要商业化的分歧。博客的热点不仅仅是在网民和媒体中引起关注,也引起了一些公司的关注。《狗日报》其实仅仅代表中国博客潮流中的一分子,只是证明中国的博客也有点力量。■

2005年的博客潮流:图片博客

当各种数码相机每年销售一亿部的时候,那些不擅长文字表达的人们也找到了自己博客的最佳方式,图片博客的看图说话思路被学者们视作杂志版式的模仿。包括法新、美联这类的大图片社都注意到了图片博客的影响。很多依靠贩卖照片谋生的摄影记者成为了图片博客的先驱,一些深埋在相纸堆中的图片被再一次挖掘出来。如同目前大多数网络论坛中仅仅文字应答被视作灌水行为一样,系列图片的信息价值,往往被忽视了,这也是整天怀揣数码相机的图片博客们不能容忍的。其实图片博客之所以还没有形成势力,很大程度上是博客服务提供者服务器速度跟不上所致。也许博客服务的商业化能够解决图片博客遇到的瓶颈。

独立女博客Ana Marie Cox因报道美国大选,而让有数十年大选报道资历的《纽约时报》和《巴尔的摩太阳报》老记者汗颜

《时代》周刊2004年的年度人物给了小布什,但博客也曾被列为候选。这两张就是预选期的时代封面

来自巴格达的博客Salam Pax曾经轰动一时,他不断发布硝烟弥漫的巴格达实景照片、一次次轰炸的描述,亲身经历的文字彻底颠覆了CNN所描述的现实。 纽约时报商业博客博客搜索迷失时代blog