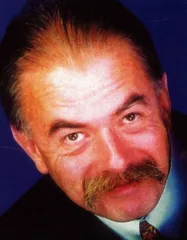

德国推销员施罗德

作者:李三(文 / 李三)

12月6日开始,施罗德对中国进行为期3天的国事访问。对于施罗德总理来说,2004年末的中国之行是一次收获之旅,德国公司以及德国参股的欧洲企业在12月6日一天的时间里,签下的合约至少就值13亿欧元。

12月6日,北京时间13点25分,德国总理从他的专机刚刚走下来没有几分钟,就来到北京飞机维修公司,这个由汉莎航空公司和中国国家航空公司联合组建已经有15年历史的合资公司,被德国总理认为是中德经济合作的典范。不久前,这个合资公司刚把合同延长了25年。德国总理在北京飞机维修公司的讲话中给了中国民航局局长杨元元一个雄心勃勃的“虚拟提议”:让我们25年以后再来参加下一个25年合同的延长庆典。

此次施罗德来华签下的订单中最大的一笔买卖是空中客车10亿欧元的23架飞机。施罗德还参加了戴姆勒-克莱斯勒在北京新厂房的奠基仪式,这个位于北京经济开放区的公司将在2005年生产出25000辆奔驰轿车。在奠基仪式上,出身平民的德国总理幽默地说:这种车,我自己掏腰包还真的买不起。

与前一个月法国总统希拉克来中国掀起一股法国文化热不同的是,德国总理似乎更热衷于推广“德国制造”,这位世界第三大经济强国的总理已经是第六次造访中国,重心已经从原来的北京、上海、广州开始“北漂”,用整整一天时间了解中国东北,这在西方大国领袖中施罗德是第一个。与东北三省的领导交谈时,这位总理也没有忘记推广德国经验,他说:现在东北的问题与当时东德有些相像,很多基础设施需要更新,人才需要培养。东部德国经过十几年建设已经从原来落后的状态中恢复过来,现在已经拥有世界上最先进的基础设施。他说,“在这些方面德国可以提供一手的经验”。

据说德国总理到东北的首要任务是为大众汽车公司和中国第一汽车集团合资的一个新工厂开张。施罗德与德国大众渊源很深,在他担任德国下萨克森州州长时,曾是大众公司监事会的成员,因为州政府曾拥有大众20%多的股份,以至后来他当上总理后理所当然地选择奥迪车当坐骑。有德国记者曾追问原因,施罗德幽默地回答:我结过四次婚,奥迪的四环正好象征着四个戒指。

施罗德善于宣传的能力还体现在为中国前总理朱镕基颁发“欧洲中小企业奖”。德国经济80%是依靠中小企业,通过对中国前总理颁发奖项,施罗德不但见到了他的老朋友,也为德国中小企业做了一个最有价值的公关。

据德国驻华使馆官员介绍,随施罗德而来的43名德国经济代表中,除了西门子、麦德龙、德意志银行等大企业外,“大部队”是来自德国的中小企业代表,他们主要来自制造业,主攻方向将是老工业基地东北地区。一个德国小企业的老板对记者说,“与施罗德来中国有一个愿望,要找机会与两国总理合一张影,照片也不是为了自己收藏,而是为了在中国的生意。”这位“小老板”的哲学是,“如果有这样一张照片,可以让我们在中国办事更加方便,也许能省去一些手续。”

施罗德五年六次来中国

第一次:1999年5月12日,施罗德对中国进行一天的工作访问,是中国驻南斯拉夫大使馆被炸后第一个到访中国的北约成员国政府首脑。

第二次:1999年11月7日,施罗德在半年内第二次来华国事访问。

第三次:2001年10月31日,应当时的中国总理朱镕基邀请,进行为期3天的国事访问,随行有德国内政部长、经济部长、联邦议员和企业家等180余人。

第四次:2002年12月29日,施罗德抵达北京,为期3天的工作访问,此行核心内容是出席上海浦东磁悬浮试运行仪式。

第五次:2003年12月1日,应中国总理温家宝邀请,除了访问北京,施罗德还率领一个大型经贸代表团前往广州和成都。

见证人的“观后感”

被称为德国磁悬浮先生的韩纳(Hartmut Heine)在北京已经生活了25年,他曾经为多个德国公司服务过,其中最著名的有德国蒂森克虏伯公司,这家德国钢铁巨人是上海磁悬浮技术的所有者。正因为这个原因,韩纳先生有机会参与见证了德国总理的全部六次中国之行。现在的韩纳担任德国乔治玛林集团在北京的首席代表。为了准备这个从事钢铁业务的公司在北京的开业典礼,韩纳和所有在华投资的德国公司一样,邀请了最重要的嘉宾——德国总理施罗德。在忙完了乔治玛林集团在北京的开张典礼后,韩纳先生接受了本刊记者专访。

三联生活周刊:德国总理第六次中国之行收获很大呵。

韩纳:德国总理已经成了中国迷,一个纯血的德国推销员。当然,对于在中国投资的德国公司,总理先生是我们最杰出的“公关先生”。

三联生活周刊:您现在代表的公司在中国并不是非常有名气,眼下的业务量也不非常大,为什么也能请到这么重量级人物来参加开业典礼?

韩纳:能够邀请到德国总理来北京参加开业典礼的确很不容易。乔治玛林是德国一家中型企业,是大众集团的“最有价值客户”,中国五矿、上海宝钢是这家公司的中国客户。乔治玛林集团的董事会主席本人虽然只领导着一个中等企业,但他实际还是德国一个很大的钢铁企业的所有人,他的公司位于德国下萨克森州,施罗德先生曾经在那里当过8年的州长。施罗德到柏林当总理以后,我的老板也一直与柏林保持很好的关系。

三联生活周刊:大公司如奔驰、宝马、大众经常能把总理请来,这一点我们想象得到,但德国总理如何对待小企业?

韩纳:无论是接触大公司还是小企业,他都会认真准备。很多人都知道,施罗德手里经常拿着一个小本子,里面有一些关于这些公司的情况介绍,他总能找到合适的方式来为这些企业做宣传。

我曾经陪同德国总理在上海参观过一个很小的玩具厂,即使参观这样的小厂,他也准备得很充分。事先,他甚至了解了这个玩具公司的产品目录,销售情况。这个他参观过的玩具厂今天已经做大了。

三联生活周刊:您在中国生活工作了很多年,见证了所有的施罗德访华,能谈谈德国总理现在有什么变化吗?

韩纳:我在北京已经25年,经历了从施密特、科尔到施罗德三个德国总理访问中国。施罗德总理已经是第六次来中国了,我有幸参与了他的六次中国行,施罗德显然是最棒的一个。当然,科尔也不错。

我还记得5年前,施罗德第一次来中国,我当时是德国企业家在北京的主席,施罗德刚刚上任不久来到北京为新落成的德语学校剪彩,那时他显得还有一些放不开。2002底,当施罗德与中国前总理一起乘坐刚刚建成的上海磁悬浮列车时,我是蒂森克虏伯中国公司的首席代表,那时的施罗德已经对中国非常熟悉,并且开始爱上了中国。

三联生活周刊:可不可以这样认为,德国总理来中国除了经济利益,还有情感因素?

“德国工业界对中国的投资恰恰有助于保障德国就业位置的稳定”

韩纳:每次来中国,他都非常愉快,他已经成为一个中国迷。原因其实很简单,在德国国内他面临巨大的政治压力,作为政府合作伙伴的绿党经常在一些政策上否定他,反对党甚至盯住他说的每一句话来分析,通常是指责多于赞同。德国经济非常不好,来到中国他心情当然好。每次都有新变化,这里的人都非常喜欢他,无论是政府官员、商界领袖还是平民百姓。

三联生活周刊:听说德国国内有人指责德国总理过分热爱中国,过多的中国投资会影响德国就业,您如何看待这个问题?

韩纳:有这样看法的人是对经济如何运转缺乏基本常识。我认为,德国工业界对中国的投资恰恰有助于保障德国就业位置的稳定。中国目前能够提供一些工业原料和半成品,这些原料和半成品运到德国后,经过深加工产生的附加值就会比原来的半成品高出很多。如果德国公司把资金投入东欧,虽然同样可能产生不错的效益,但这样做德国的就业位置就稳定了吗?情况恰好相反,东欧距离德国非常近,这些产品很快就会返销到德国市场,德国本地的产品当然会失去竞争力,这样的投资只能让德国人的就业位置更加不稳定。再者,大量产品还都是在亚洲销售,中国工业的快速发展不会对欧洲公司形成威胁。欧洲人,特别是德国工业界没有理由担心中国工业的崛起。

在中国工作二十多年的经历让我知道,中国人在理论上对技术的理解力非常强大,只是在制造上还需要掌握更加纯熟的技术,在产品工艺上还与欧洲有一些距离。近年来,中国制造业的情况越来越好,欧洲公司非常欢迎这样的变化,在钢铁行业,欧洲公司在这里有更多的选择机会。