访日本前驻中国大使国广道彦

作者:李菁(文 / 李菁)

2003年12月,日本的中央银行——日本银行北京代表处正式挂牌,这是西方7国在中国建立的第一家央行代表处

2004年11月30日,由日本民主党的众参两院部分议员发起组成的中日经济交流促进议员联盟在东京成立,被推选为该会最高顾问的日本前首相羽田孜发言表示,将进一步努力推进中日之间的经济交流合作

国广道彦,1973年至1976年担任外务省亚洲局中国课长,从1992年10月到1995年2月任驻华大使。12月3日下午,记者拨通他家里电话,听说是中国记者,国广大使显得热情而友好,愉快地接受了长达一个多小时的越洋电话采访。

三联生活周刊:您第一次是什么时候到中国的?在此之前,您对中国的印象是什么?

国广道彦:我在1973年担任中国课长以前,从事的工作与中国毫无关系,对中国我也一无所知。1972年中日邦交正常化以后,日本断绝与台湾的关系。在此过程中,需要对相关的各种制度、法令、规章进行修改,更重要的是,要转变头脑中的观念。也就是说,我们要切切实实与中华人民共和国进行交往。在道理上大家都懂这一点,但实际做起来却比较难。而我了解国内制度方面的总体情况,我后来想,任命我为中国课长的原因,可能是我对外务省的总体工作比较熟悉的缘故吧。

我在1974年10月第一次访问中国。当时普通的日本人只是通过媒体知道毛泽东、周恩来,而我们那时对中国正在进行的文化大革命也并不了解。而到了中国以后,无论问什么问题,大家的回答都高度一致,好像中国被一个铁幕盖着。当时的感觉是中国很穷,机场进城的路非常窄。一到晚上,一片漆黑,能够住外国人的饭店全北京也只有二三家。当时买布还要凭票,我去买东西,到处都排着很长的队。中国方面还帮我们安排到队伍的前面去。当时虽然很穷,但我感觉那时的中国人非常淳朴,也有礼貌,对日本人也很友好亲切。

三联生活周刊:您到中国后是怎样具体开展您的工作的?就您个人经验而言,最难开展的是什么?

国广道彦:起初与中国打交道的那些日子,感觉岁月比较漫长,我总在闲之余参观天坛等名胜古迹。我们了解美国人的想法,也了解亚洲其他国家人的想法,却不了解中国人在想什么。谈判时,中国方面的代表没有决定权,只能听我们的提案然后回去汇报,所以一场会谈往往是我们的提案提完了,会谈就结束了。接下来就要等中国方面的回应,等到中国回应了,我们觉得不好接受;可是为了礼貌,又不能当场说不,只好又告别等下次再提提案,感觉很难。

当时中国对我们是有戒心的,总觉得我们跟台湾没有断绝关系。对我个人来说,最难的是关于航空方面的协定。中国方面提出台湾的飞机可以飞日本,但必须降为地方与地方的关系,另外,飞机上不能有青天白日旗。航空公司的名称也要改变。当时台湾对日本非常恼怒,因为在中日建交以前,台湾一直与日本保持着良好的关系。田中角荣访华以后,就在政治上断绝与台湾的来往,但考虑到民间往来和经济互动,还是想与台湾继续保持经济关系。中国方面说:你们要坚决一些,台湾会听你们的。后来事实上台湾不高兴了,的确断绝了与日本一年的航空往来,不过一年后又恢复了。这件事在向中国解释的过程当中,很不容易。不过我在中国期间,也有非常值得纪念的日子。比如1974年,在庆祝中日邦交正常化两周年的招待会后,“文革”中复出的邓小平亲自来到日本大使馆与我们谈话。这件事我前些时候与毛毛(邓小平的女儿)也谈过。

三联生活周刊:在您担任大使期间,对中国的ODA政策有什么样的变化?

国广道彦:在我的任期内,中日两国交往是最活跃的。虽然从金额上来讲,日本对中国的经济援助在我离任后的第二年达到最高峰,但之前很多工作都是在我任期内做的。来中国以前我是在印度尼西亚,当时ODA(对外援助)对印尼的援助最多。我来到中国以后,对中国的援助上升到第一位。所以有人说,我是花ODA钱最多的大使。

中国改革开放以后,面临着资金不足的问题,当时一些国有企业跟日本签订了合作项目,但因为资金问题,中方企业提出取消合同,这将对日本企业产生很大的影响。日本政府担心这将影响日本民间对中国的信任,因此通过ODA以及其他各种方式向中国这些企业提供了援助。最早是1981年上海宝钢提出申请,当然这个过程是先由中国政府掏钱,然后日本政府再向中国政府提供日元援助。但可以说,在中国改革开放刚刚起步、困难较多的情况下,ODA使中国的改革顺利地克服了这些困难。

ODA对中国的基础建设是十分热心的。在我两年半任期的后半段,我们改变了对中国的经援思路。中国企业的能力在增强,对它们进行援助的必要性在减少,因此我们把援助重点转为对环境问题、农村问题和西部发展,这些成为ODA的重点。在我任期的最后一年,实现了方针的明确转变。另一个大的变化是我们把原来5年一拨款的制度分为3年+2年。因为5年援助,款项金额巨大,在日本国内也急需资金的情况下,一下子拿出这么多钱也容易出问题,因此作了细分。因为中日两国对援助项目有很好的研究,名义上虽然是“3+2”,但实际上不会出现前三年援助,后二年中止的情况。现在ODA援助变成一年期,但我们双方对项目仍然有共同研究的基础,了解不同项目的轻重缓急,从而决定优先项目。

三联生活周刊:有人评价说,ODA是日本人对战争间接的道歉方式,您同意这种看法吗?就您的理解,日本对中国的经济援助,是日本国民对中国人感情上的补偿还是日本国家利益的选择?

国广道彦:对中国的经济援助,有些人会认为它是日本的一种道歉形式。其实也有一些日本人有这样的想法。就是说,中国放弃了战争索赔,我们作为日本人是非常感激的,我们也应该为中国的发展作出贡献。但如果把经济援助当成战争赔款的一种表现形式的话,我想大部分日本人是会反对这种说法的。因为中日当时已经建交,战争赔偿的问题因中国的放弃也已解决。我们考虑的是,在中国改革开放的过程中,如何对中国的发展作出贡献。同时中国的改革开放不仅有利于中国自己,也有利于日本。因此对中国进行经济援助,对双方都是有利的。

三联生活周刊:在中日贸易中,日本处于顺差地位。日本是否也从中国的经济发展中获得很大收益?

国广道彦:有人认为,在中日贸易关系中,日本是顺差,坦率地说,在这方面,中日两国的统计数字始终是不同的。中国往往把经香港的转口贸易也算到两国贸易当中,但这是不同的概念。日本对香港的确是顺差,但对中国内地是逆差。另外,也有人说,ODA是对日本对华贸易顺差的一种补偿,这也是不合适的。因为对华经济援助是事关两国关系的大局,它对两国的发展都是有利的。

三联生活周刊:如果让您判断:中日两国在未来会走向哪一种关系,是朋友、对手还是其他?您的回答是什么?为什么?

国广道彦:我对中日关系的前途是乐观的。因为除了友好,没有其他道路可走。日本要理解中国关于历史问题的想法,中国也要看到战后60年间,日本为了和平所做出的努力。现在日本每年新出生的人口只有100万,这跟20世纪30年代大量人口出生、资源匮乏的社会现状是不同的。现在我总说,即便找人去打仗,也找不出来了,客观情况的确如此。当然日本国内的确也有一部分人说,中国恨我们,总有一天会报复;说中国的军事力量不断增长,令人恐惧。但我认为,我们有着很多的共同利益。日本人需要对过去进行反省,但是也要强调中日两国面向未来的发展。我们两国人员的来往在增多,文化渊源也很深厚,诸如朝鲜等问题都需要中日合作。中国指出日本的历史认识存在问题,应该承认日本是有问题的,但中国在关于日本方面的教育上,也应该看到日本在战后发生的重要变化,和对其他国家做出的贡献。

2003年5月,日本向中国派遣防非典专家并提供15亿日元的援助

日本驻华公使井出敬二谈ODA

记者 李菁

日本驻华大使馆提供的资料显示,经过这么多年,日本政府累计向中国提供了3.3兆日元的经济援助。目前,日本是中国最大的援助国,中国是日本最重要的被援助国之一。在ODA项目中,优先考虑的是基础设施建设,如港口、铁路,中国总长13000公里的电气化铁路,35%是利用日元贷款改造建成或正在建设中。再如,中国大约1100万吨/日污水处理能力中约有36%是利用日元贷款建成或正在建设中。住在日本的中国人有数十万人,目前在中国的日本人有7万多,排在居住在美国的日本人人数之后,位居第二位。

日方驻华使馆新闻文化公使井出敬二指出,继1978年10月邓小平访问日本后,日本表示支持中国的改革开放政策。1979年12月大平总理访华时第一次表示对华实行ODA(有偿)援助。在中国的改革开放以后,两国人民的交流是很密切的。日本政府会继续支持中国的经济发展和对外开放政策。

近年来,日本政府的财政赤字不断上涨,因此整个对外援助的数目都在减少。对其他国家提供ODA的普遍标准是,如果人均GDP超过一定数额,就可以“毕业”了。这个标准并不是针对中国的,而是全世界通行的标准。像韩国、新加坡都属于“毕业国”,如果中国已发展到超过上限的地步,意味着中国已加入到像韩国、新加坡等先接受ODA、后“毕业”的成功国家。但与此同时,日本政府结束对它们的经济援助,日本对华援助将来有可能也会迎来“毕业”期,但这并不意味着日本不再把这些国家当成朋友。日本期待今后进一步与中国加强友好合作关系。

见证中日贸易:在华25年——专访伊藤忠(中国)集团有限公司董事长 佐佐木聪吉

记者 马丽萍

三联生活周刊:伊藤忠是最早与中国进行直接贸易的综合商社,作为北京事务所的第一任所长,您能介绍一下当时的情况吗?

佐佐木聪吉:早在1972年,中日友好邦交的前半年,我们商社荣幸地被中国政府指定为为大商社中第一家友好商社,这些友好商社可以跟中国进行生意往来。在那个年代,贸易只有两种可能,一个是春秋两季的广东商品交易会;另外一个就是二里沟的进口大楼和东华门的出口大楼。今天,这两个大楼都已经不存在了。

我1979年来到中国,到今年从事中日贸易已经25年了,也是在这个意义上,伊藤忠公司被称为中日贸易的“挖并人”之一,而且还是个很大的井。从我们进来后,日本其他大的商社、厂商才逐步进入中国,所以也有人说我们是中日贸易的“开道车”。

三联生活周刊:贸易是当时的惟一形式,是吗?

佐佐木聪吉:是。当时除了贸易,既没有间接投资,更没有直接投资,也就是没有别的其他方式。日本国内也有别的小公司参与进来,他们把单子卖给我们,由我们这样的友好商社进行中日交易,这些当然都是民间往来。直到1978年12月,邓小平先生确立了改革开放的方针,我们才开始既做贸易又做投资。在这之前,即便是做贸易,也只能跟小的贸易公司间接做,不能跟大公司直接做。到今天为止,伊藤忠在中国的年经营额已经约50亿美元。

三联生活周刊:变化很大,不是吗?

佐佐木聪吉:是,这体现在很多方面。有意思的是,当时既没有电传,也没有传真。贸易双方要有事相谈,必须先写信,把信纸送到二里沟或东华门,一天约定只能见一人。在谈判时,不论话题是什么,日方可能是一人,中方代表必须出面两个人。按照当时中国的规定,外事活动必须两人同行,互相监督。

三联生活周刊:当时你们主要和中国哪个部门打交道最多?

佐佐木聪吉:我主要是和中国纺织品进出口总公司往来。现在回忆,当时双方在谈判价格以及成交条件上争吵得很厉害,可一旦达成协议,无论是交货还是付款,不再有任何问题。在当时,这些国家的大公司代表国家,必须守信用,而且政治气氛要比现在敏感得多。现在呢,机会多了,各种各样的问题也多了。中日贸易中,你可以说有好人,也有坏人,有骗人的,有被骗的。

三联生活周刊:当时你们经营的品种有哪些?

佐佐木聪吉:我们是综合商社,实际上从1978年以后,伊藤忠除了武器和毒品外,什么都经营。当时中国输入到日本的有兔毛、粮油食品、大庆的石油、重庆的石油,以及煤炭等等。中国当时需要的有乙烯产品、汽车、化工产品。从一开始这种关系就是互利的,相互依存的。

后来有一段时间,补偿贸易开始在中国兴盛,也就是说生产的原料来自国外,用中国的土地资源和人力进行生产,最后再把它卖到国外去,这就是所谓的“两头在外”。在我的印象当中,大约到了1985年后,日本对华投资项目才逐步开始。

三联生活周刊:就您的经验,日本对华贸易和投资对中国人生活影响最大的是什么呢?

佐佐木聪吉:这一点在产品升级上表现得很明显。中国的产品升级不是一步一步的,而是跳跃性的发展。日本在20年之内完成了由电话机到手机的转变,而中国在10年之内,哗的一下就实现了。电视机也是如此,日本人看了20年才由黑白电视机转变成彩色电视机。中国人看了四五年就变成彩色的了。

就商社本身讲,我们投资的可能是4亿美元,但我们是拉着厂商一块来的,合起来就有20亿美元。这也是我刚才所说的商社的活动促进了投资。

三联生活周刊:这些贸易和投资跟日本的经济援助,或者贷款有没有关联?

佐佐木聪吉:这其实是一个误解,日本厂商在对华援助以及贷款上,只拿到了20%左右的项目,很多是通过国际招标实现的,公司不大可能左右这个过程。德国、法国、加拿大的一些贷款有附加条件,需要购买援助国的商品,可是日本的情况不一样,日本对外贷款时,基本上没有附加条件。

三联生活周刊:伊藤忠公司有没有这样的例子呢?

佐佐木聪吉:我们使用日元贷款的项目非常小。国际上的招标,谁都可以招揽。比如说,北京首都机场的一些项目使用的是日元贷款,但基本上没有什么日本设备和产品。某些贵宾室使用了日本设备和产品,但是来自跟中国合资公司生产的产品,实际上你很难精确区分这些。

可能还有误解,那就是关于日元升值问题。日元升值给日元贷款的中国方面带来了压力,可操作过程是这样的,人民币买进美元,再把美元转换为日元。日元虽然在大幅度升值,但对日本来说,是借日元还日元,既没有赢也没有输。

比如说长富宫的项目,这是日元贷款项目。日元大幅升值,还款费力,亏损得很厉害,谈到金融压力主要因为贷的是硬货币。

三联生活周刊:您怎么评价商社在中日贸易和投资上的作用?

佐佐木聪吉:商社既有组织功能,也有信息机能,这种形式也是符合日本民族特点的。日本是个民族单一的岛国,容易建立信赖关系。一个大的成套设备可以把好多厂商家联系在一起,商社发挥组织、融资、信息的机能。海外的日本商社在信息收集上,有时比日本大使馆还迅速。另外,我们容易了解各种关系,建立良好的人际关系,在商业领域促进中日友好。

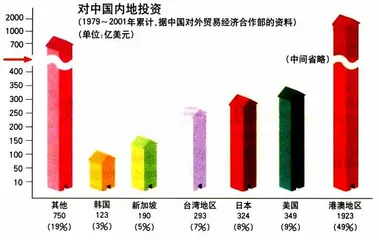

对中国内地投资

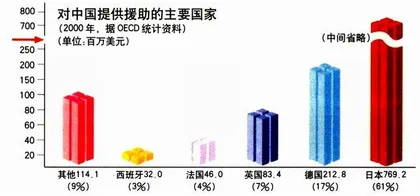

对中国提供援助的主要国家