杨贵妃:万千宠爱在一身

作者:舒可文(文 / 舒可文)

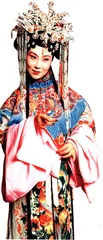

2004年8月在上海贺绿汀音乐厅上演的昆剧《长生殿》

文人们的贵妃

杨贵妃为什么被宠幸

杨贵妃作为一个历史人物,有多大的成分是生活在历史中的,后人本来很难推测猜度。就距离其时其境比较近的记述来看,杜甫的《丽人行》写于唐玄宗天宝年间,记述的只是杨贵妃及兄妹春游的豪华场面。相隔不久之后,被文人以史或笔记、传奇的方式记述的杨贵妃与民间传说混杂在一起,不知道在哪儿加上一笔就会变成进一步演义的依据。《新唐书·五行志》说她好穿黄裙,平常给她绣花做衣服的就有700专工,她还喜欢戴假发,因为当时流行高发髻,戴假发可以使头发高耸蓬松,这是说她好美,但没有什么笔墨说她美艳。五代时的《开元天宝遗事》倒是记述了很多她的体态和她善于作乐的能力。冬天有冰柱悬下,她折下来玩,唐明皇见了问她在玩什么,她说得了一双冰筷子,明皇深喜。她会在明皇与人下棋将要输了的时候,把她的白猫弄到棋盘上乱了棋局,又让明皇暗自感激。她在宫中制造了很多疯狂的游戏,每到寒食节,在宫中竖起秋千,令宫女们玩,以为宴乐,明皇称之为“半仙之戏”。唐明皇和她各带一队太监、宫女,以彩旗对阵的所谓风流阵也是她想出来的。此外还有大量唐明皇对她的娇宠。唐明皇本来勤于朝政,在勤政楼搭建了一个七尺高座,平日里招学士们讲经旨议时务,说得好的人可以到高座上坐,作为夸奖。有一个大臣张方回总是忧国忧民,只要朝政有不对时候,他都要直言论之,进不惧死。唐明皇常夸他“忠贤人也”。专宠杨妃后,明皇不视朝政。安禄山在终于有机会得到皇帝关注后,他先给皇上送上的礼物是百粒“助情花”,明皇乐不可支,觉得这就是汉人的春药。张九章、王翼也因为送给杨妃的礼物精美、可贵妃之心,就被提职,于是众臣纷纷效仿,太多人心里都得惦记她,送她的奇珍异宝都神乎其神。其中也有密誓生死不离的段子,七月七日夜明皇帝与贵妃在华清池游宴,陈设瓜花酒馔,求恩于牛郎织女星。到了秋八月,明皇与皇贵们赏花,人家一个劲地夸太液池里的花好,他觉得不耐烦了,终于忍不住指着杨妃对大伙儿说:你们谁有我懂花啊。

在所传杨妃的韵事中,主要是她的泪妆、醉酒和出浴。所谓泪妆其实不是她化的妆,是因为她胖得两颊生红,惹得宫中宾娥们都来效仿,不知后来的浓艳腮红是不是出自于此。“出浴”,还是因为她胖,夏天汗出不止,明皇赐浴华清池,于是就有了出浴的种种想象和传闻。“醉酒”完全是为了勾画她的“悍态”,乐史的《杨太真外传》就记了她的妒悍忤旨,因此两次被逐出宫。一次是因为与梅妃争宠吃醋,明皇怒了,她居然不求饶,还剪了缕头发让人给明皇,说是所有东西都是皇帝所赐,只有这发肤可以当作自己的东西留做纪念(后世也学着她动不动就给情人留一缕头发)。明皇心动又把她召回来了。第二次是因为她偷吹宁王的紫玉笛,明皇认为别人刚吹过的东西她又吹,这种行为不检点,她不仅不怕反而顶嘴,又一次被逐出宫。相比她,同时的梅妃就太懂事,太厚道,在一次酒宴上被汉王踩了鞋,虽怒却不语,后来明皇从汉王告罪时知道了,觉得她挺没劲的,“不合明皇意”。

从《长恨歌》到《长生殿》

如果说在这些来自当时传闻的记载中,杨贵妃是琐碎而生动的,白居易《长恨歌》里的杨贵妃则已经是生活在文学化的传奇里了。唐时有新兴的传奇、说唱等文学形式流行,白居易的弟弟就是传奇写手,他本人也是说唱文学的爱好者。一日,白居易和其友陈鸿说起民间流传的杨贵妃故事,两人相约来写这个故事,陈鸿作了传奇《长恨歌传》,白居易作了《长恨歌》。有一种说法说《长恨歌》就是《长恨歌传》中唱的部分,所以其中的抒情色彩更多,白居易自己也说“一篇《长恨》有风情”。

后来戏曲中的杨贵妃形象主要都是根据《长恨歌》来编写的。早些时间虽然也有杜甫《丽人行》,其中完全没有情的成分,《长恨歌》不仅有风情,而且因为白居易与传奇、说唱的一层关系,使他的《长恨歌》本身就具有民间流传的潜质。

杨贵妃故事最完整、最完美的体现当属洪升的《长生殿》。《长生殿》写于康熙二十七年,洪升自道:“借太真外传谱新词,情而已。”

一般的戏剧都是或才子佳人,或帝王将相,而杨贵妃的故事是双料大餐,帝王将相加才子佳人,宫闱逸事,生活最豪华,最艳丽,所以被常写不衰。《长生殿》之前,有吴世美《惊鸿记》,岳伯川的《罗光远梦断杨贵妃》,庚天锡的《杨太真霓裳怨》、《杨太真华清池》,关汉卿也写有《唐明皇哭香囊》,白朴的《唐明皇游月宫》,同题材的还有《马践杨妃》、《梅妃》等等。戏剧史专家们大都一致认为,在以舞台形象成功表现杨贵妃的最早要数白朴写的另一出杂剧《梧桐雨》。

所谓成功与否、好坏之别基本都在剧中情节和戏文的花雅之争。《惊鸿记》、《天宝遗事》里都对杨贵妃和安禄山的私情多有夸张,“多污乱事”本来也是史传中的杨贵妃,在丑角的念白中更多污言秽语,《梧桐雨》中已经把这些成分弱化了一些,但洪升还觉得不够雅,他写这个传奇在十年中三易其稿,第一稿《沉香亭》,因偶感李白之遇,主要的场景是唐明皇和杨贵妃在沉香亭避暑,请李白来作诗,李白正喝得大醉,入宫赋诗《清平调》三首,还有让高力士脱靴、杨国忠研墨一节。朋友们看了后都觉得里面的场景太为熟知了,于是在第二稿《舞霓裳》中去掉了李白赋诗一节,加入了肃宗中兴。后来又念及帝王家的情爱故事是罕有的,所以改为第三稿的《长生殿》,把重心完全集中在李杨身上,写钗盒情缘。

洪升在撰写《长生殿》时,“凡史家秽语,概删不书”,如安禄山“锦棚拜母”一节完全删掉,唐史里记到杨贵妃两次被逐出宫,到了《长生殿》里,就改为一次,而且是因为唐明皇勾搭虢国夫人,贵妃弄得他们不欢而散,唐明皇生气把她逐出宫。在以情为主线的故事中唐明皇的形象也被抽象化,该放在他身上的事都让杨国忠担着了。从文学上说,因为故事集中了,主题更鲜明,从人物的流变上看,杨贵妃进一步成为情爱故事中的角色了,以唐明皇的种种眷恋和杨贵妃的善曲能歌,来说杨贵妃之魅力无边。

“一时朱门绮席、酒社歌楼,非此曲不奏,缠头为之增价”,康熙朝的宫内戏班排演此剧后,京都官宴争相效仿。戏班的演员只要是能演这出戏的,都增加赏钱。《长生殿》上演的第二年,洪升被革职并遣回原籍,后来有一种说法,说是因为戏中有讽喻清廷之嫌,似乎不足为信,因为这个戏并没有被禁。当时的记载是说因为他在国丧期间宴乐演戏,起因是排演《长生殿》的伶人为了感谢洪升写的这出戏让他们挣了大钱,在其大寿时演一次为他祝寿,他请了能请到的所有朋友来看戏,有一没被请到的人非常气恼,就上奏一本,说正是佟后国丧期间,洪升竟敢大奏鼓乐,结果所有到场看戏的人部遭了处罚。甚至有一位到外地出差的大臣途中闻讯,星夜兼程往京城赶,到了京城戏已经散场,没赶上看戏竟也被处罚了。

昆曲本也属于民间戏曲,几经打磨成为文人雅士的迷爱之音

昆曲再加上媚态

做《长生殿》时,洪升与姑苏昆曲家一起,“审音协律,无一字不慎也”。昆曲本也属于民间戏曲,几经打磨成为文人雅士的迷爱之音。南京的一位鼓师讲过一段梨园掌故:明代嘉靖年间,480多年前,在一次昆山曲会上,两位曲师有过一次比赛,一位是唱南曲的大名人魏良辅,一位是唱中州音韵的王友山,赛的是中原流行的北曲,初习北音的魏良辅唱昆山土语自然比不过中州音韵正宗,他一败涂地。之后,“退而镂心南曲”,十年后复出,创出一种新唱法——水磨腔。经过他的革新,水磨腔在咬字发音上下足了工夫,每一个字都要咬出字头、字腹、字尾,音还要分开口、闭口、鼻音几个阶段,等于每个字得发三个音,这就使原本平直的南曲去掉了烟火气,变得一唱三叹,轻柔婉折。而且加上了江南丝竹,尤其是加上了一般南曲不用的昆笛。这种水磨腔被称为昆山腔或昆曲,从此昆曲流行,不分南北。戏剧史专家周华斌教授说,昆曲的流行中除了声腔的改良,还有一个关键的改良,是在音韵上采用了中原音韵,在明朝中原音韵就是官韵,相当于现代的普通话。

这时候,昆剧还没有出现。水磨腔主要用于清唱、坐唱,流行在文人雅士间,是厅堂上的清唱。紧接着有梁辰鱼作《浣纱记》,以西施为线索讲吴越的故事,在人物刻画上加入扮相,有了视觉的力量,昆曲真正成了戏剧,这使昆曲更加流行,进入其鼎盛期。文人们写传奇都以昆腔的声调和排场上演,听昆曲、唱昆曲被士大夫们认为是雅人韵事。

戏剧史前辈专家吴贻白在《中国戏剧史长编》中论道昆曲兴盛时,也写道:“这情势的造成,大部分的原因,应属文人们的极力鼓吹”。

洪升也属其列,有当时人描述他“交游宴集,每白眼踞坐,指古摘今”,吴贻白先生判断,洪升作《长生殿》时,昆曲已经走衰势。但是杨贵妃的媚惑之美从没有离开过曲场戏台,《长生殿》里的杨贵妃在文字和曲调上被塑造得更加丰富、典雅。马嵬坡杨贵妃被赐死时,人家不说“你可要想着我啊”,或“别忘了我呀”,人家说:“今后休要念我了。”情意缠绵和大义赴死一同起作用,让个深明大义的男人怎么想都对劲。《长生殿》全剧共有50出之长,当时就有伶人苦于繁长难演,妄加节改,洪升的朋友吴舒凫非常气愤,出手为之更定28折,把虢国夫人、梅妃的内容都裁了去。后来最经常排演的折子,都在这28折当中,杨贵妃的形象基本稳定下来,不喜欢听污言秽语的文人们,可以在这么一个典雅而有种种能力的形象里尽情想象。

杨贵妃的形象在戏剧中被完美化也是出于戏剧的美学要求,就在这种美学要求下悍行狂语必须得改变,来符合戏剧美学的趣味,所以她慢慢变得越来越媚。在昆曲及后来的京剧把体态、表情、声音都彻底精致化后,这个具体人物也就彻底变成了一个关于媚惑美女的观念。

华清出浴图

杨贵妃:谁的美人

在《长恨歌》里,杨贵妃的形象还是很简单的,完全是在后世的写作中慢慢丰富起她的形象。为什么文人们如此倾心于杨贵妃?

宋明理学之后,社会必须找到释放压力的出口,所以有“十部传奇九相思”之说,明代言情汹涌澎湃,唱的尽是“私订终身后花园”,做的多是“落难公子中状元”。情痴在明代自由派文人中就曾是一种时髦,冯梦龙在《情史·序》中:“余少负情痴,……见一有情人,辄欲下拜”,传奇家们也都喜欢标榜自己是情痴,《鸾啸小品》中专有《情痴》一篇。有分析说这是因为社会生活中须谨守“天理”,所以在戏剧中要有“人欲”来相补。

在历朝历代中,唐代的事情最刺激,最能缓解那种礼教的压力。隋唐受西域文化的影响比较深,西域民族的文化在那个时候是张扬的,奔放的,外露的,《隋书·音乐志》记有“隋炀帝大制艳篇,辞极淫绮”。《唐书·武平一传》里多处记有皇室宴殿上有胡人唱些艳辞艳曲,街巷中也总有胡人歌舞。甚至有裸戏演表。著名的《霓裳羽衣曲》在《乐府诗集》中记:原名为《婆罗门曲》,是开元年间西凉节度使杨敬述献给唐明皇的,天宝年间,李隆基把他改了改,换了名。民间传说是李隆基梦游月宫听闻仙乐而做《霓裳羽衣曲》,《长生殿》里改为杨贵妃梦游月宫听仙乐,醒来后记下。但此曲在北宋已经失传,现在演奏的是民初人吴梅在1926年校订的谱,据其自己说,他曾听到同治年间一个著名旦角演奏过,后又找到很多昆曲旧谱,其中就有此曲。

说到西域文化的影响时,我征询了马未都,他说:“我们从隋唐出土的首饰上看,除了显示财富之外,都具有极强的精神诱惑力,因为其中性的暗示。唐代的瓷器上都有西域文化的痕迹,夸张地说,在唐代,异族文化的成分超出了本土文化的成分。他们的性文化与汉人就是不同,唐代宫廷里先后有三次皇子娶皇妃的事,唐李家就至少有一半的鲜卑血统,在他们的文化里这不当回事,人家没觉得有多严重,对汉人却是非常大的刺激,文人们觉得大开眼界。不仅有杨贵妃被不断地说,‘白发三千丈’也是很浪漫很刺激的诗句。”还有一个表面的原因,马未都说,“杨贵妃之被强化,因为早期美人没有影像,比如汉代以前的,唐代美女就有图了,留下了美人的具象。”最重要的原因还有,“汉人的美人就没有外来文化的外露,中国的情色文化都比较隐晦,比如绘画中有大量的暗春画。后世文人用杨贵妃的故事写情写性,有一个自以为是合理化的理由,就在于它的外包装是一个误国的形象”。尽管洪升自道写《长生殿》,是“情而已”,在这点上他也不能免俗,不过是擦边球打得好。

昆曲的表演有它独特的体系、风格,它最大的特点是抒情性强、动作细腻、华丽唱腔与优美舞姿的结合巧妙而谐和

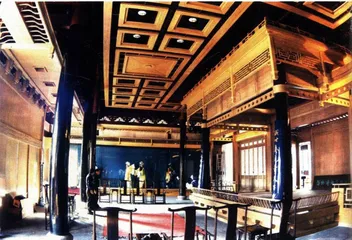

苏州中国昆曲博物馆

市民阶层的兴起对戏剧的影响很大,在市民文化中,色情的成分总是不少,昆曲正是高度精练的市民文化,李泽厚在《美的里程》里说:尽管其“趣味日见纤细,但他的基础仍是广泛的市井小民,仍属于市民文化的一部分”。所谓市民文化,就是“对人情世俗的津津玩味,对荣华富贵的钦羡渴望,对性的解放的企望欲求,对公案神怪的广泛情趣”。在这个意义上《长生殿》练的是全话儿,他把杨贵妃传奇里的色情成分文雅化,变色情为意淫,这是文人的方式了。

杨贵妃作为中国文人的美女,载体不一定是美人,被强调的和被观看的都是她的“态”,由态而生想象,吃醋、发怒、淘气、撒娇、醉态、庸态,甚至出浴,文人们可以在她的种种“态”上加入了种种的想象成分。不仅有很刺激的一个方面,而且由于她的故事不圆满,可以来回来去地说,可以说她误国,也可以说她无辜,她的胖其实在中国文化的总体上也没有优势,唐朝人也不都以肥为美,梅妃就是瘦的,也被视为美的,但出浴的胖体形象突出,容易入戏。西施就太圆满了,她的“态”就不能写,一是没有传说,二是因为她是救国的形象。

这种种的“态”在傅谨的表达里叫做“表达情感的能力”,他说:“中国文化里的美人,仅有美还不足以有媚惑力,必须还有表达感情的能力,梅妃也美,但缺少表达能力。情感的丰富和表达的完整,是通过某些艺术的方式来完成的,《梧桐雨》和《长生殿》都强调了这种表达能力。之所以有那么多文人来写这同一个人物,还有一个原因是,艺术就是要寻找情感表达的多种方式,杨贵妃的性格和故事提供了这种可能,可以让她在戏里又歌又舞。虽然说这是文人趣味,但也有普遍性。”周华斌有一个总结说,“西方戏剧的美人往往是王后,如埃及艳后,即使不是后,也是有权的女人,而东方的美人往往是妃,武则天被当成美人时是妃,当了女皇有了权就不写她的美了”。

在采访艺术研究员傅谨和徐英时,他们分别都提到杨贵妃与《西厢记》、《牡丹亭》里崔莺莺和杜丽娘的区别。杜丽娘的故事是很单纯的少女思春,没有丰富的情感内容,也没有多样的表达方式;崔莺莺则是在这点上加上了对母亲悔婚的反抗,也是很单纯的情感,甚至很难说她们的故事是情爱故事。

这两个故事都和生活秩序有关,杨贵妃的故事却不是出于生活的秩序,男人完全可以超越地来欣赏一个女性的纯粹美惑。通常的情爱故事里,美女都是情爱中具体的人,是某一人的爱人,她面对的也是一个特定的人,而杨贵妃是皇妃,在那个有无上权力的人面前,她是典型的被男人观赏的对象,而不须征服。唐明皇的地位可以被幻化为一个单纯的、无具体个性的男性符号,文人们可以通过这个符号把自己移情在唐明皇身上,让一个充满媚惑力的美女成为自己的观赏对象。

宋明以来,在杨贵妃之外,文人们还塑造了一批同样无须征服的精品妓女形象,由于她们精于琴棋书画,在趣味上和表达能力上都脱离了下层、卑贱的社会品级,使她们的诱惑力变成可供观赏的,被玩味的。在被迷惑的同时,文人们似乎不堪忍受她们不贞不洁的实际境况,往往为她们附加上另外一种贞洁,杨贵妃与明皇生死不离。但这些精品们职业上的公共性不能与某人生死不离,于是就写她们对朝廷的忠贞,从明末八大中的李香君、柳如是一直到清末的赛金花,民初的小凤仙,构成了这样一条完整的线索。既要她们可以被观赏,人尽可及,同时又要他们在另一个层次上的忠贞。这难道不是自欺欺人的文人们对女性的想象,并由此设计了关于美人的观念?这次将在北京上演的《长生殿》里,傅谨透露说其中又要有所改编,把《埋玉》一场中杨贵妃的被赐死改成心甘情愿地请命自绝他对此不以为然,认为这种处理是很男权倾向的。

不仅如此,今天的文人在说起《长生殿》时仍然要对其所谓的“今古情场,问谁个真心到底”的感叹扼腕不已。如“从爱情的真与幻解读《长生殿》”,“真实与虚构造成的瑰丽抒情”、“瑕疵与八卦交错的美好情爱”这样的文章标题和用词,如此投入的赞美之词真让人怀疑,女性是不是在今天依然被想象为一种旧式的消费对象,也让人感叹传统之强大的渗透力。

饰演杨贵妃的女演员

林芳兵:1991年,电视剧《唐明皇》中杨贵妃角色的争夺十分激烈,过去以纤瘦中带点诡异的知识女性形象出现的林芳兵出乎意料地得到了这个角色。因为她非常苗条,引起了不小的争议。在增肥30斤的过程中,她强迫自己喝牛奶、吃鸡蛋,半夜还要爬起来吃烧鸡,后来这个角色为她赢得了当年金鹰奖最佳女主角。但是也有人评论她脸上增加的肉填满了她本来颇具灵气的骨骼,眼神也因为躯体的肥胖而变得呆滞。在拍摄结束后,她又在短期内减肥,落下了哮喘的毛病,此后长时间息影。

周洁:在与电视剧同期套拍的电影《杨贵妃》中,这一角色由舞蹈演员周洁扮演,虽然是同时拍摄,但这两部戏是两套演员,她是影视剧中最漂亮的杨贵妃,扮演她丈夫寿王的是当时还没有名气的濮存昕。周洁也经历了痛苦的增肥——减肥过程,她的增肥办法和林芳兵相同,一天吃九个鸡蛋,一斤牛奶,增加了20多斤。这部影片分为国内、国际两个版本,国内版的“出浴戏”只裸露肩部,但发行到海外的国际版非常大胆。周洁也演过电视剧《杨贵妃秘史》,这部戏剧情颇为离奇,讲述了杨贵妃在深宫寂寞中爱上了一个琴师,和他发展了一段爱情故事。

向海岚:她是1998年香港小姐冠军和国际华裔小姐季军,2000年出演了香港无线电视台的古装剧《杨贵妃》,创下了36.2%的收视率,在当年位居榜首。向海岚在演出这个角色后,体重一直徘徊在130磅,后来通过纤体公司才成功瘦身。

范冰冰:正在拍摄的《大唐芙蓉园》中杨贵妃的扮演者,这次范冰冰不用增肥。导演周晓文心目中的杨贵妃要“纯”,他说:“说杨贵妃胖,那是文人的想象,我拍杨玉环,就是要拍一个‘纯’女人形象的杨玉环——纯得令男人心旌摇动、令女人百般嫉妒的女人。她是胖还是瘦,这无关紧要。”范冰冰大约会成为杨贵妃的最瘦版本。