阿瑟·黑利:失去信仰,然后写作

作者:三联生活周刊(文 / 贝小戎)

84岁的英国畅销书作家阿瑟·黑利11月24日在睡梦中逝去,医生说是死于中风。他一生写了11部小说,涉及航空、医药、汽车、宾馆等行业,作品被翻译成38种语言,总计销量达1.7亿册。安东尼·伯吉斯曾经写道:“读者挑书的时候看的是里面有没有性、暴力和硬信息。这些东西阿瑟·黑利的小说里都有:他小说中的人物通奸的时候讨论的都是饭店的管理之类的问题。”

黑利写一个行业的时候要研究上一年,然后再用半年的时间消化自己的笔记,再花18个月的时间写书。67岁写《晚间新闻》的时候,他在秘鲁的丛林里跟踪反抗游击队,写《大饭店》的时候他读了27本关于宾馆业的书。“调查研究就像女性的胸罩带,它是不可或缺的,但是也不能让外人看出来有。我知道我是有点把持不住自己,我有些时候太显山露水了。”但据说如今的时尚恰恰是露出一侧肩膀的带子。

他跟黄霑同一天去世,两人倒也颇为相类:创作的都是非常大众的作品,都不讳言下半身话题,都曾涉足电影界,并从中发财,而且都很草根。阿瑟·黑利比黄霑还草根,他1920年4月出生于一个英格兰工人家庭,14岁时候,由于没能赢得奖学金,家里又没钱,被迫辍学。后来,他克服了文化水平不高和晕机的缺陷,在“二战”期间成为了皇家空军的一名飞行员。1947年移民加拿大,拥有英加双重国籍,赴加后先后在出版公司做过编辑,做过房地产经纪人,在多伦多一家货柜拖车厂做过销售经理,在《公交车和卡车运输报》做过记者。出于母亲和妻子的鼓励,他业余一直坚持自学和写作。

战争中的经历对他影响很大:“处于危险之中的时候上帝好像离我很近,我甚至想去做牧师。但是突然,在塞浦路斯一家教堂背赞美诗的时候,我听到自己在说,我不信这些……我失去了我的信仰,成了一名不可知论者。”

1955年,返回多伦多的时候,他乘坐的是一架4引擎的DC4飞机,“这是我乘坐过的最吵的飞机”,他突然设想,要是机组人员食物中毒,无法继续操作,他这个技艺有点生疏了的战时飞行员该怎样让飞机安全降落。下飞机时他已经完成了小说情节的设计,然后用了两个周末和五个晚上,写了一个电视剧本,卖给了加拿大广播公司。电视大获成功,1958年剧本被别人变成小说出版,“读的时候,我想干吗不自己写小说呢?”一年后他出版了自己的小说处女作《最后诊断》,描写一名医生因误诊导致一个婴儿死亡的故事。1965年出版了《大饭店》,1968年出版了《航空港》。1970年《航空港》被改编成电影,成为年度最佳,创利4500万美元,黑利达到了他写作的顶峰。在美国人那儿,阿瑟·黑利将作为灾难片的肇始人被铭记。1971年出版的《车轮》(1978年被拍成电影)全方位记录了底特律的汽车厂,包括种族冲突、技术细节、汽车销售方法和让人头大的枯燥乏味的流水线作业。他还建议人们不要购买周一或周五生产的汽车,因为旷工人数太多,产品质量得不到保证。

60年代末,黑利已经非常富有了,纳税的比率高达75%。他的朋友兼律师布鲁斯·弗舍利(Bruce Verchere)多年来一直建议他搬往巴哈马的Lyford Cay避税,省得缴税太多无法养老,1969年他就迁过去,并且爱上了那里,直到终老于此。

在热爱自由的60年代,事业的成功影响到了他的婚姻。他对妻子不忠,“我认为外遇非常自然、正常,男人本性上是不会一夫一妻的”。上世纪八九十年代的中国读者印象至深的是他书中的商业阴谋、管理层新旧势力的斗争,一门心思求新知、搞建设的情况下,大家好像都没觉察到其中包含的性解放等歪门邪道。

他妻子希拉1978年出了一本书叫《我嫁给了一个畅销书作家》,说她丈夫“粗暴、喜怒无常、敏感、没有耐心、情绪化、不讲理、苛求于人、以自我为中心、写作过于勤勉、刻板、固执、有洁癖。”他一天剔三次牙,每餐之后刷牙2.5分钟。他不断旅行、驾驶游艇、关注自己的股票和债券,他儿子曾经说他的手表都是用瑞士法郎显示时间。

1979年黑利做了血管绕路手术,宣布退休。但他最好的朋友布鲁斯·弗舍利或许是拷贝他某部小说的情节,勾搭了他女儿致使其有了身孕,使他又回到了自己妻子身边。黑利的女儿生下一对双胞胎后两天,布鲁斯开枪自杀身亡。事情的发生让黑利颇为伤心,他又埋头开始写小说。这就是出版于1997年的《侦探》,这部书他同样也做了深入研究——他没能观察一次真实的电椅死刑执行过程,只是因为那必须再等上三年才有一次。

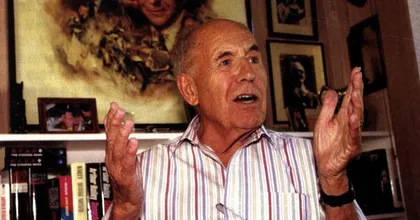

阿瑟·黑利