郁秀和妞妞:两个样本的对比

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

郁秀:平民的神话

郁秀

成长:郁秀,1974年生于福建,10岁来到深圳。1990年写出长篇小说,1993年高中毕业后就读深圳大学,1995年赴美念商学,1999年从加州州立大学毕业,从事文学创作。

作品:《花季雨季》,有数据显示自《花季雨季》1996年10月第一版以来,印刷23版100多万册,加上近20种盗版本,数量当在300万册左右,代表了上世纪90年代中后期深圳青春文学创作的一个高峰。小说还被改编成电影、电视剧、连环画。

1998年出版《郁秀和花季雨季》,回忆写书经历,销量一般,并无再版。

2000年8月完成小说《太阳鸟》。

2004年出版新书《美国旅店》。

获奖:《花季雨季》连续5年位居全国畅销书排行榜,获得中宣部“五个一工程奖”和国家图书奖提名奖等7项大奖。

社会角色:儿童文学作家。

郁秀的神话是她写的那本书《花季雨季》创造的,而在神话展开时,郁秀及她的家人在更多的时候都是神话的旁观者,而不是参与者。郁秀对记者说,“我1995年出国1999年回国,这期间《花季雨季》走完了从书籍面世、走向高潮、再走向低谷的完整过程”。

郁秀在16岁时写她自己的16岁,有人描述说她天天躲在小房间里,用作业本写,写完就藏起来。郁秀现在常常被冠以“少年出书的始作俑者”,不过这段经历显然很艰辛:“我自己背着27本在作业本上完成的手稿去敲出版社的门,结果被拒了三年,我就出国了。”

最初阻拦她的不止是出版社,还有她的父母。她说,我在家里打电话和编辑联系时,被爸爸妈妈听到了,他们怕我写得不好,去出洋相,就跑到路上截住我。因为我已经和编辑约好了,我爸就随手翻看了一下,他看完了只是说:“字还比较整齐。”

郁秀的父母现在都在深圳大学文学院教书,与文字打交道的他们听到女儿写书的第一反应是,“一个中学生写出一个大部头,真怕出什么洋相,尤其是女儿到了深圳后广东方言学得还很溜,我们就担心她把方言变成文字合不合适。”

郁秀的书拿到出版社时,中学生出书还是不可思议的事情,出版社说,出书的一个办法是家里出2万块钱。郁秀的妈妈坚决不同意,她对记者解释说:“让我拿一两万块钱也不是拿不出来,当时就是觉得只是给孩子买个名没什么意思。当时社会上有不正之风,为了发表一篇文章连拼带凑,甚至为了出书、评职称反倒给出版社钱……我就觉得出版社看得上就出,看不上就不出,不要为出个书把小孩子给带坏了。”

出书的打算由此被搁置,再度提起此事是郁秀妈妈的同学,一位资深记者。他的理由是,“别说是孩子写了二十几万字,就是抄出二十几万字也是相当大的工作量”。相对有更广泛交际的这位记者帮助他们与上海联系出版社,在谈的过程中,真正的转机发生在深圳。

起到关键作用的是深圳市委宣传部,他们当时的工作之一是寻找反映深圳中学生题材的作品,他们到处寻找,“恨不得组织人去现写”,而郁秀的《花季雨季》那时也在民间的小圈子里流传着,作品最终被宣传部门注意到了,郁秀妈妈说,“当时宣传部里的人传着看,都觉得不错”。

郁秀和双胞胎的姐姐一家四口在深圳算得上是中等收入的家庭,不过在深圳特区这个注重金钱与权势的地方,他们不具备对社会资源的掌控能力。

因此当深圳市委花大力气宣传《花季雨季》,这本书的畅销甚至成为一个神话时,她和她的家庭都处在一个被动的接受状态:郁秀先是考上深圳大学学广告,后来读了一个出国班,在TOFEL成绩考过后出国,用郁秀妈妈的话说,郁秀班里有一批人一起出去。

郁秀去了美国念商学,她当时并没有想过再写下去,父母也觉得做专职作家很苦,她就选择了“一个对就业很有帮助的专业,一学就是四年”。

郁秀的书终于出版了,不过有说法说出版社并没有看好这部小说,原打算印的5万册也只先印了3万册。结果这些书在几天内就全部发完了。书的畅销持续了相当长的时间,郁秀妈妈说,1996年深圳书市正赶上书城开业,当时这届书市是历届规模最大的一次,每天都有畅销书排行榜,《花季雨季》每天都是第一,最后总的销量也是排名第一,排在赵忠祥的《岁月随想》前面。

市民阶层的郁秀家人享受到的快乐是,她的外公那时每天都跑到书城去,把《书市快讯》买回家来。父母在闲暇时跑到书城转转,听着那些小孩子拿着书“对号入座”,看着工作人员为书的供不应求忙碌。一家人都简单地快乐着。

2004年10月26日,李倩妮在武汉签名售书

书由畅销书变成长销书,获奖、被改编成电影、电视剧、连环画,深圳市里联合发文要求学校组织学生观看。这些热闹发生时郁秀都在国外,“无论是研讨会,首映式还是领奖会,她都神秘地躲在帷幕后面,不露庐山真面,我们所知道的,仅只是关于她的停留在纸上的信息。”中国作家协会书记处书记高洪波这样描述。热闹与郁秀一家相联系的是郁秀回国参加了几次签名售书,郁秀妈妈被育才学校请到电影院看了一下,她说,之前谁是演员谁是导演他们一概不知。最后有一家影视公司找到他们说,“连买电影和电视剧的版权总共给我们5000块钱,此后就与我们就没有关系了”。

郁秀妈妈说一家人都没有商业头脑,也没有讨价还价也不知道5000块钱是多是少,包括书畅销的时候,出版社给他们的版税是4%,而且一定就是十年,后来他们才知道一般的版税也都要有10%。当时报纸连载他们也不知道,“只是后来寄来稿费我们才知道,连载了几个月的稿费是几千块钱”。

郁家人同样没有包装意识,“写书评也不是我们去求人写的,好像是开过一个研讨会,书评也是研讨会上的发言”。对于利用郁秀出国的英语优势做节目就更是他们没有想过的,“想到深圳电视台做个节目多难啊,离我们太远了”。

《花季雨季》掀起的热潮很快被商家注意,有媒体以《“花季雨季”初具产业品牌雏形》为题描述以“花季雨季”为商标的消费品的大行其道。郁秀妈妈说,后来商家到处拿着“花季雨季”去注册,也都没有通过他们,“我们家都是息事宁人的人,从来没跟任何人打过官司,他们爱怎么折腾就怎么折腾吧”。

让一家人欣慰的是,这5000块钱加上卖书的版税钱已经足够支持郁秀的国外花费了。当时郁秀出国时,她的双胞胎姐姐在上海读书,郁秀妈妈说:“我们给郁秀6000美元,那是我们一次性给得最多的一笔钱,我们当时觉得多得不得了,家里也紧紧巴巴的。后来有一个同事说他们给孩子出国拿了10000美元,我们才觉得给得少了,不过她一直是自己想办法,该打工就打工。”

郁秀成了名人,不过她愿意用的一个词是“权衡”,她说她必须权衡,“到了这个年纪,应该比较理智,不再是小孩了。我回国参加一些签名售书活动,下来后发现自己其实本质是内向的,不太喜欢那种热闹”。包括在搁笔10年后,又重新拿笔写小说,她对媒体说,“也是经过权衡之后的选择。我大学毕业后回国看看,考虑今后的去向。当时很多人问我《花季雨季》之后写了什么新作,我就觉得该写了,毕竟赢得了那么多读者,不写下去可惜。如果没有过《花季雨季》,我可能毕业后随便在美国找份工作留下,就像大多数留学生一样”。

记者采访郁秀时,她回国参加全国优秀儿童文学奖的系列活动,在当地媒体上对郁秀的角色的描述是:儿童文学作家。郁秀说她这次回深圳与一些中学生有交流,“比较我的16岁与他们的16岁,我那时的思想比他们要闭塞,比较简单平庸,借用爸爸说的话,好像是一个乡下姑娘”。

学者康晓光说:谁都可以有梦想,你可以出书、可以拍电影,这都没有问题,谁都不会攻击你,大家攻击的,是你利用公共权力去支持。权力应当是为公共利益服务,不是为个人服务。对于公权的运用,在中国目前的现实中因为官员子女的经商或从政而很少能被大众理解,而妞妞选择了娱乐,选择了如此高调地跳出来,展示她占有资源与别人的差异。

在中国目前的电影市场状况下,融资其实是一个非常困难的事情,能够融来2100万元,证明投资者“有本事”,这是一个很大的数字。

妞妞动用的权力也未见得比别人多,关键是,这个事件中动用权力的这种方式,已经超出了公众容忍的极限,把底线都给突破了。权力的本质是一种支配关系,能支配某些人和事。权力资源的获得和使用应当都是有规则的,比如财富,每个社会对于每一类的财富积累都是有说法有规则的。

而我们现实的问题是,单向权力资源的获得是不规则的;各种权力资源在进行不规则的交易,在不公正的合流,通俗地说也就是所谓“赢家通吃”,什么都占全了,这是最可怕的。

妞妞:幸运催生的新贵

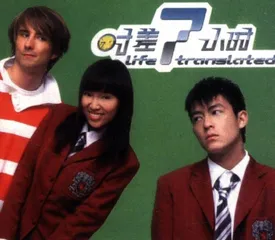

《时差七小时》导演阿甘

《时差七小时》宣传画

成长:妞妞,本名李倩妮,1979年4月生于广州,9岁来到深圳。1995年留学英国,1997年9月至2001年6月就读美国丹佛大学,获工商管理学士学位。2002年5月完成小说《长翅膀的绵羊》。2002年9月至2003年1月就读美国哥伦比亚大学,攻读经济政策管理,中途退学。2004年6月至今,美国纽约大学电影学院就读。

作品:《长翅膀的绵羊》2002年7月首版后10天内销售3万册,4个月内重印8次共11万册,目前已再版10次,发行量应突破20万册。2003年8月至2004年10月,将小说改编为电影《时差七小时》并亲自主演。2004年9月第二部日记体小说《触电伦敦》出版,同期她撰稿及主持的电视专题片《妞妞巧用英语100句》书稿也已出版。

获奖:《长翅膀的绵羊》获2002年度文艺类优秀畅销书,广东省精神文明建设“五个一工程”入选作品,全国第二届女性文学奖,第十六届城市出版社优秀图书一等奖,深圳市第四届青年文学奖,第六届全国优秀儿童文学奖。

社会角色:美国纽约大学电影学院学生,电影女主角,深圳仁和海外投资公司大股东,深圳披克电子有限公司大股东,深圳梦想隧道影视文化发展有限公司董事长,儿童文学作家。

李倩妮,这个现在以“妞妞”扬名的25岁女子的经历被概括为诸多“偶然”:从偶然出书开始“接二连三的另一串偶然”,“比如认识阿甘,比如改编《时差七小时》,比如演戏”。导演阿甘见证了她“对电影一发不可收拾的热爱”,他对记者赞赏李倩妮“有梦想而且敢于去做”,并且“总是能做得比我想象的要好”,他也不回避谈及她的家庭,“如果是一个普通人家的孩子,她也不可能成为今天这个样子”。

出国是这诸多偶然的引子,因为“一直学外语”,加上妈妈赖新平“受到朋友的影响”,所以李倩妮1995年读高二的时候就去了英国Felsted中学,成为深圳最早的一批小留学生之一。父母为年仅16岁的她在英国确定了一名监护人,他拥有主营地产买卖的公司和地道的英国交往圈子——包括一些同时拥有保时捷跑车、劳斯莱斯、奔驰和古董老爷车的生意伙伴。接下来的成长跟其他留学的孩子没有太大差别,两年中学,四年大学,接着攻读硕士。只是地点从英国换成美国,专业从工商管理换成经济政策管理,再到电影导演及专业制作。

写作是在“爸爸突发奇想”建议下的偶然。2002年接到哥伦比亚大学录取通知,回国办理签证,因为“签证有些问题”而等待,在两个月的旅游、娱乐、运动和朋友聚会之后,开始“一个多月没日没夜”的写作,书稿写到2/3,妈妈领着她找到海天出版社的编辑,过了一两天,编辑就打来电话,称赞“写得特别好,非常阳光”。同年4月李倩妮在美国完成最后部分的书稿,7月《长翅膀的绵羊》正式出版。这本最初只是“练习中文”的心情散记迅速获得各方认同,从2003年开始包揽诸多奖项。惟一的不和谐音符是2004年4月春天文学奖的评选,原本已经作为三名候选者入围的李倩妮,在最后时刻被剔除出局,入围资格也被取消。当记者跟此次评奖主办方负责人求证时,这名负责人以“说了对妞妞不好”为由拒绝。

被意外发现的天赋在导演阿甘“你不写剧本太浪费了”的鼓励下得到延续,并不太有信心的李倩妮开始新的尝试,在《触电伦敦》的回忆里,这是一个艰难而又温馨的成长过程,每个人都对她的改编充满信心并不断鼓励,虽然一开始她毛遂自荐要演女主角被阿甘拒绝,但后来大家逐渐认同她的表演继而发掘出她的演艺天赋,在阿甘的回忆中,当他“几乎要崩溃的时候”,李倩妮“适应了,并且还不错”。

2004年10月17日,《时差七小时》首映,从书稿到电影的近两年半时间里,这个原本在父母的期望中应该平静安分学金融的孩子,不仅为了出演女主角的事情与家人发生激烈冲突,期间还有一次先斩后奏的叛逆,从哥伦比亚退学,再到纽约大学攻读电影,这个陆续拥有美国佳映传播公司职员、哥伦比亚大学研究生、两家公司股东,一家公司董事长等多重身份的女子,开始为自己选择人生道路的努力。阿甘回忆,当他终于也改变主意拍板让李倩妮主演之后,赖新平也不再阻拦。这个家庭在经历了小小的分歧之后,再次回到为了女儿前途而努力的一致轨道,赖新平在拍摄期间也到了英国,她为电影付出的努力,赢得了阿甘“对赖大姐致以极高的尊重”。

这部投资2100万元的青春校园片,在中国电影市场并不景气的现状下,在资金方面并没有对李倩妮构成太大的困扰,事实上,由她出任董事长的梦想隧道公司是影片的投资方。该公司在电影首映之前还在进行另一种努力,让李倩妮的面孔重新被更多人熟悉,至少在深圳是如此。由她撰稿并主持的电视节目《妞妞巧用英语100句》从8月开始在深圳播出,这个每期5分钟的系列短片至今还能在深圳六台看到,而它同样是由梦想隧道制作。

从老师们记忆中很乖的普通小女孩到电影女主角,这种转变随着李倩妮的频频出境反倒显得并不突兀,被“很自然地接受了”。影片在深圳的推广因为市里五部委的联合发文非常顺利,但在全国范围内而言,导演阿甘承认,目前100多万的票房成绩“并不好”。面对2100万投资和100多万票房的落差,李倩妮回应说,这部电影并没有花政府一分钱,而且,虽然“拍电影是一个残酷的商业世界”,但自己“就是非常非常的热爱”,所以“无法不继续”。一直以来都承认自己“比较顺利”的李倩妮,现在相信“这就是人生,无限可能的人生”。

妞妞的母亲赖新平与记者有几次电话交谈,她后来强调记者不能说采访了她,也不能说与她通了电话,实际上她谈的是对女儿的期待:“我希望她是个平平凡凡的人。一直都是这样,平平凡凡、安安分分,不要求她成绩第一名,不要求她出人头地,从来没有这种要求。她在学校不可能骄横跋扈,很傲慢,她绝对不是这样一个人。我们觉得孩子要有健康的身体、心态,这个最重要。”母亲说她对妞妞一直很严厉,“一直是这样,到现在都是。公司里的人都说对妞妞‘太苛刻了’,这么说我。”

赖新平女士说,妞妞现在出人头地可能是“出国以后造成的吧。可能是老听我们的听得太腻了。出去了反正管不着她了,她比较敢于放开自己了”。她对女儿的状况“有忧虑,曾经我们还说过,唉呀,让她写这本书到底是好事还是坏事呢?我们也老怀疑自己,因为当初她非要去演(电影)我们也不同意,然后跟她闹啊,关系蛮紧张的。一说话就吵架,一打电话就吵架。她答答答地跟你说一大通她的理论她的道理,你都没办法”。

记者追问:“她的理论是什么呢?”

赖女士回答:“这是我的兴趣,我的志向,我都这么大了你们还要告诉我该学什么不该学什么?我到外面我有想法。我们当时就说,这个圈子很黑啊,这个圈子很不好噢,我们跟她讲反面的东西比较多。我们很担忧,我们确实很担忧。我们担心这个圈子,因为我知道这个圈子很杂。媒体的八卦新闻多着呢。臭你的人多着呢。她说我不怕啊,我不怕把我的丑事臭事告诉大家呢。她还说不希望大家说她以前就是一个乖乖孩子。

记者:很叛逆,是吗?

赖女士:对,特别是什么《野蛮女友》这样的东西出来以后,对她们都有影响,好孩子反而是不受人欢迎的,就不时尚了,坏一点的孩子多好,比较时尚。

《时差七小时》男女主角——妞妞和凯瑞

记者:最终你们妥协了。

赖女士:那没有办法,我们最终还是要尊重孩子,毕竟孩子现在大了,在美国18岁就是成人,你就不能管她了。何况她现在都20多岁了。

记者:她退学也是自己决定的吗?

赖女士:她都没告诉我们,我到今年才知道。

记者:那你们知道以后是什么反应?

赖女士:她爸爸就跟我说,你说孩子现在这样,出那一本书是好事还是坏事?这一本书把她以前没有发掘出来的潜力都自己发掘出来了,这到底是好事还是坏事?我们真的怀疑自己。

记者:那现在觉得是好事还是坏事?

赖女士:那你看是不是坏事了?本来对她来讲是个好事,确实锻炼了她。但是在目前来讲,客观上来讲确实不是什么好事,你都看到了,是吧。

记者:现在这孩子跟您最初想要塑造的不一样。

赖女士:是,孩子在国外受的教育还是不一样,国内不太主张张扬,曾经她有一个照片,发在那本书里面,有个报纸连载她的小说的时候用过那张照片,我们就反对,就是两手张开像要飞的那张,我们就反对,我们就要求报社不能用这张照片,我们认为不好,太张扬。

记者:结果呢?

赖女士:结果就换掉了。我们就要求报社不能用这张照片,太张扬了,不好。

记者:等她当上女主角之后,您的态度一下就转变了很多?

赖女士:不是我转变了很多,是我们没有办法了,时间已经到了开拍之前,导演说还是让她演,没有更合适的。其实这个最后决定也不是我们决定的。导演是最有决定权的。你说你再生气有什么用?我不让她走(去英国写剧本),她走之前在记者采访时哭了一鼻子你知不知道?说我们不支持她呀,而且她那时候是去写剧本。最终家长还是要尊重孩子的决定,毕竟她是大人了。