王鹏,恐怖主义枪口下的无辜者

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

政府军和绑匪交货的现场,后面是曾经关押王鹏和王恩德的屋子

绑架中国人质的5名绑匪被击毙

生死相隔的20米

10月9日当地时间早7点20,像往常任何一个工作日那样,王鹏身着蓝色工作服,离开营地,赶往60公里以往的施工现场。

“那天早上,一共有四辆车开往工地。”10月17日,哈塔拉营地的张工程师回忆。第一辆车是个皮卡车,只有一个中国人开,一小时左右,这辆车没任何意外地到达工地,也没有人嗅到已慢慢袭上来的不祥之气。

“王鹏他们的车是第二辆”。这是辆“起亚”越野吉普车,除了司机、王鹏和同事王恩德,还有一名当地负责护送的警察坐在里面。王鹏和王恩德同样来自山东德州的中国水利水电十三局,虽然王鹏比王恩德小17岁,但在高玛赞项目上,他却比刚到几个月的王恩德资格更“老”一些。

高玛赞大坝(Gomal Zam Dam)项目是中国公司两年前中标的一个工程,合同金额为7288万美元,由四川成都的水电七局和山东德州的水电十三局组成“713联营体”施工管理。大坝是2002年7月15日正式开工的,9月王鹏就被派到此。高玛赞项目也是30岁的王鹏第一次出国做项目,他也格外珍视这个机会,虽然做水利项目背井离乡,“但我从来没有听他说过一句埋怨的话”,王鹏的一位同事回忆。

高玛赞大坝的营地离附近的哈塔拉镇有4公里,所以被叫做“哈塔拉营地”,里面驻扎着近百位中方工作人员。大坝项目下面又分为几个不同工区,“我和王鹏都在渠道工区,这个工区有大约22到25名中国工程人员”。王鹏的同事张强(化名)介绍。从2003年3月开始,王鹏转到渠道工区,毕业于西安地质学院测量系的他负责前期测量。

从哈塔拉营地到渠首施工现场有60多公里的土路,通常要走一个小时左右。这条路王鹏几乎每天都要往返一次,他熟悉它有如它长在他心中。还有20米就到工地了,就在这时,一堆乱石搭起的路障拦住了车……

“第三辆是李日方的车。”7点50左右,又一辆出发,车上坐的是同样在渠首工区工作的工程师李日方。在距渠首约20米之处,李日方发现了乱石障碍,车上人正觉得奇怪,几名当地人告诉他们有中国的车被劫。

“我们迅速绕过路障往前追赶,发现前方王恩德和王鹏的车已飞快拐向通往金多拉(JANDOLA)的公路。我们直奔渠首营地,通过电台向主营地汇报,然后召集两个巴基斯坦边防军军人、两个保安和巴方工头阿机子和随车警察共7人,沿绑匪逃跑的山路追赶。”

突如而来的变故传到哈塔拉营地,使气氛骤然紧张,“大家第一时间知道这件事就想马上去追绑匪,王鹏手下的巴方雇员一听说,全都想追出去。”王鹏的好朋友、同在高玛赞大坝工作的张强(化名)回忆起来仍感慨不已,他说,当时无论中方还是巴方,所有人闻听此讯都本能地追出去,虽然事后想起来这样的举动也颇为冒险。“如果不是第一时间大家的勇敢追踪,根本就无法知道绑匪这么多的信息,很可能人就不知道被带到哪里去了。”

李日方带着七人,追赶过山顶哨卡到山下,沿山根继续追赶。没多久,“李日方的车最近时已看到王鹏他们的车”。

不知是被追赶之下的绑匪开得太急,还是加上五名绑匪共9人的载重过大,抑或是绑匪故意射击,当追至一个小土坡时,王鹏的吉普车左后轮突然爆胎停下。王鹏与王恩德及随车警察被押下车。李日方这才看清对方是5名持重型冲锋枪的匪徒。他们不敢贸然靠前,保持着百米距离,这时双方武装人员也全部散开,保持随时战斗状态,双方僵持着。

“我叫阿机子(巴方工头)举着双手走到他们对面喊话:‘两个中国人是我们的好朋友,你们把人放下,车可以开走。”李日方回忆。同事们后来回忆,起初以为这些人是为“财”而来,于是提出以车换人的要求。但未料到对方拿着枪明白无误地告诉追赶而来的中方人员说:“我们就要人,不要车。再往前走就打死你们!”这时,李日方看到王恩德朝他摆了摆手,示意不要过去。五名绑匪于是押着王恩德和王鹏、随车警察继续向前逃逸,他们很快脱离公路上山,进入巴基斯坦政府难以插手的部族区,“我们后来想,这条路是绑匪精心选择的”,王鹏的一位同事说。

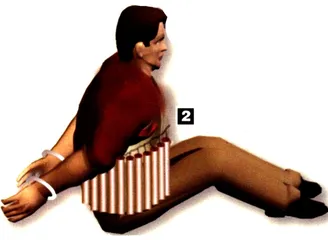

巴基斯坦被绑人质一人获救一人遇难现场还原示意图1、巴方安全部队将绑匪包围,双方相隔500米左右对峙,用对讲机保持沟通2、巴方多种途径解救人质均告失败,焦躁的绑匪威胁给人质身上绑上炸弹3、安全部队听到枪声响起后,担心人质受到伤害,迅速发动突袭4、绑匪负隅顽抗,激战中两名中国工程师被枪弹击中负伤5、经过15分钟交战人质被救,五名绑匪被击毙,王恩德获救,但王鹏不幸遇难

如果不是第一时间大家的勇敢追踪,根本就无法知道绑匪这么多的信息

闻讯而至的FC(边防军)向绑匪逃窜的巴基斯坦和阿富汗边境方向追击,但因人质在他们手上,军队始终和他们保持500米左右的距离,不敢贸然开火。当天晚上5点,边防军将绑匪包围,从早晨7点一直到追到这个时候的李日方等人也忐忑不安地回到营地。

一个多小时后,当第四辆车从营地驶出,如期顺利到达工区时,全然不知一场灾难已拉开序幕。

王鹏之死

6天后,当王鹏终于回到他曾熟悉的人群中时,却已是在另一个世界里。

10月15日,王鹏的遗体被运到伊斯兰堡一家医院里。仍旧身着蓝色工作服的王鹏,下半身满是血迹,惨不忍睹。他双手交叉放在胸前,头向后仰、牙齿紧咬,看上去表情很痛苦。最令人心痛的是那双直到死仍睁得大大的眼睛。一旁拍摄的中央电视台记者张讴心有不忍,轻轻地蹲下去想为他合上但没做到,那双不甘瞑目的眼睛仍然睁着。

“王鹏身上的致命枪伤有两处,可能一个是穿过绑匪打在他身上;另一个自下而上,可能是绑匪垂死之前给了一枪。”在现场的一位中方人员说,“王鹏并不是一枪被击中要害,而是死于失血过多。”

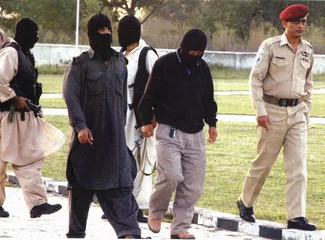

巴基斯坦士兵护送王恩德抵达伊斯兰堡

那个悲惨的一刻是怎么发生的?巴基斯坦军方发言人苏尔坦少将说:“(14日中午,)我们的突击队员化装成部族代表团的一名代表,他们就潜伏在土屋附近。就在他们伺机行动的时候,听到土屋里传来了几声枪响。突击队和安全部队非常担心这是绑架分子在杀害人质,于是立即对土屋发动闪电突袭。”据巴电视媒体报道,参与行动的巴安全部队首先控制了房屋制高点,然后快速向绑架人质的武装分子开枪射击。

“结果成功地打死了5名武装分子。不幸的是其中一名中国人质身负重伤,我们赶紧把他抬出来火速送到附近医院。那名重伤的中国工程师后来被证实是年轻的王鹏。”苏尔坦少将说。由于五名绑架者装备有5支AK-47冲锋枪、1支火箭筒和8枚手榴弹,外加地雷,交火持续了15分钟才平息。巴方说:“万幸的是,由于突击队员的动作迅捷,5名绑架者根本来不及引爆身上可能存在的炸药或者地雷等爆炸物就被打死。”

美联社的报道与巴方有些差异。一名目击事发经过的村民介绍,当时数以十计的突击队员假扮成当地居民,包围绑匪及人质藏身的土屋。三名绑匪走出屋外,以对讲机联络时,突击队员趁机将其击毙。枪声响起后,突出队向屋内投掷一枚催泪手榴弹,一名中国人质趁乱从屋内冲出来,余下两名绑匪挟持另一名中国人质充当人体盾牌走出来,巴军方开火,绑匪倒地。

当天晚上8点,在哈塔拉营地上,领导正式开会公布了王鹏遇害的消息。“其实那时大家一直从各种新闻报道中追踪此事,心里早就明白了,只是谁都不愿意接受这个事实。”35分钟的会开得很沉闷,“可能都是男人吧,不习惯当众落泪,但我看到许多人和我一样,在拉开自己房间门的一瞬间,都在擦眼泪。”

“王鹏非常有才!”张强反复跟记者强调。在渠首工地,王鹏一个人负责66000公顷土地灌溉面积的测量,“他带着30名巴方雇员工作,这种工作量在国内至少需要一个测量队来完成。”张强说,“我们一般早上5点就出发了,为节省时间,中午也不回来吃饭,一直到天黑回营地。”回来后每人都有自己的作业要做,对现场的技术资料进行处理,每天的工作时间10到12个小时。

“王鹏的工作能力非常突出,首先要外语好,才能很好地和手下的巴方雇员沟通。现场水平高,巴方雇员才会服气。王鹏对GPS、全瞻仪、计算机都很精通。我们总是开玩笑称他‘才子’。他这个人性格很随和,特别开朗,大家生活在一块,他特别愿意帮人。王鹏控制测量工程为后期的施工做准备,很多配合别人的事情是可做可不做的,但他从来都不推辞。他1.73米的个子,很帅,做饭做得特别好,大家从工地回来都很累了,但是如果人手不够,他就乐呵呵地跑去给大家做饭。”

虽然这个结果是每个人都不愿看到的,但提到当时为营救两位中国工程师所做的努力,王鹏的同事与好友张强用了一个词“感动”:“大家全都守在营救现场,分成小组听从指挥,有的负责通讯,有的与政府联系,有的设法和前方联系。从10月9日到现在,很多人每天睡觉不到3个小时。大家自始至终都抱着侥幸心理,希望他们两个平安回来。”

中方一位工作人员透露,通过“可靠渠道”,王鹏和王恩德每天都有纸条传到中方,两人写在一张纸上,“王鹏的话还是用他随身携带、工作用的签字笔写的,字写得很平稳,即使在最危急的时候,他的字始终如一地沉稳”。王鹏的同事回忆,神色黯然,“看到他们递出的纸条,心理其实更加难受,他们写的话都特别冷静,基本上是在安慰我们,没有一句类似‘救救我’这样的呼救,反而在安慰我们事情会变好的”。

“在最后一张纸条上,王鹏写‘相信两国政府会营救我们的,但万一有什么情况我们也有所准备’。”王鹏的一位同事回忆,“最危急的时候,他也一直说他和王恩德很好,反而劝大家不要为他们担心。我们看了这个纸条,心里只是更难受。”

或许是出于东方人的含蓄,除了其中一句“向我的家人和兄弟们问候!我会坚持到底!”外,同事印象中王鹏没有专门写给妻子的话。

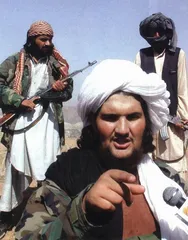

涉嫌绑架两名中国工程师的绑匪头目马苏德

悲怆的牺牲品

10月14日下午,一行人神情肃穆地站立在伊斯兰堡的军用机场。5:30左右,一架军用直升机在空中盘旋而下。两名刚刚参加营救行动的巴突击队员,仍蒙着黑色头套,陪伴一名中国人走下飞机。中水十三局驻巴代表处副经理孙金辉迫不及待赶上前去,一把抱住同样戴着黑头套的幸存人质王恩德,两个男人放声大哭。一旁的中国驻巴大使张春祥和中方人员紧紧盯着这一幕,无不一脸怆然、几欲泪下。有人帮助王恩德摘下头罩,这才发现他神情憔悴、头发凌乱,已连到腮的胡子略显灰白。

据一位知情者透露,王恩德被解救后,巴方情报人员对其进行很长时间的询问,了解绑匪情况。据说担心遗漏掉很多细节,在被营救后的第一天,王恩德并没有睡很长时间。

在悲喜交加的中国人旁边,一同被劫持、后来得到释放的巴方警卫喃喃自语:“我是护送中国人的,我没做好工作……”

还有一个小细节令人感慨:直到被解救,工作用的一串钥匙仍紧紧地挂在王恩德的腰带上,与王鹏遇害时的衣服一样,王恩德也穿着他们工作用的天蓝色工装。这个事实令人心痛:王鹏和王恩德一次寻常的工作之旅,却被滥杀无辜的恐怖分子用鲜血染成了一道生死之旅。

在巴基斯坦承建工程的中国公司大多条件艰苦,高玛赞只是其中一例。因施工地点大多在荒漠区,平时气温在30~45摄氏度,地表温度更是超过50摄氏度。“下车站一分钟,马上感到脚下的鞋底已经开始发烫了。”虽然很热,但工程人员为了防蚊虫叮咬,不得不穿长袖衣服,“我们的工作性质就这样,刚来时什么都没有,帮人家把水、电都建好,我们也该走了。”王鹏生前的一位同事说,语气充满苦涩。

自然条件的艰苦对这些中国工程师来说并不算什么,而环境的危险却是防不胜防。哈塔拉营地是高玛赞大坝项目的后方基地,中方人员的生活区、后勤人员,几百人都驻扎在这儿,包括设备等,“在当地还是比较显眼,周围居民都知道很多中国人在这儿”。一般的巴基斯坦人对中国人都比较友好,但一旦被不分界线滥杀无辜的恐怖分子盯上,危险系数会成倍放大,“我们每天有固定的线路、固定的外出时间,我们在明处、恐怖分子在暗处,我们只能提高警惕性”。这位工作人员有些无奈地说,“大家都是在‘9·11’之后来的,所以每个人多少有些心理准备。虽然大家都有担心,但我们毕竟是技术人员,我们首先关心的是工期而不是其他。”

2003年春节前后,天津设计院一位姓李的工程师,在来高玛赞大坝做工程项目设计时也险些遭不幸。“听说是一个人持冲锋枪在路上拦车,一辆一辆地过,看到当地人的车就放行,然后看到了李工程师就把他劫持了。”因为绑匪只有一人,在过边境检查站时,李工程师机警地从车里跳了下来。

就在王鹏和王恩德出事的15天前——9月24日下午,试输电线路的三名工程师返回营地,4:40左右,从路旁冒出3名手持AK47冲锋枪的蒙面人,突然向皮卡开火。

“那辆车上一共有3个保安,其中两名比较英勇,当场和绑匪交火还击;但另一个保安吓得弃枪跳车而逃,枪掉在马路中间。”公司的一位员工回忆,车上一个年纪较轻的工程师拉开车门下去捡枪,刚一下去匪徒就瞄准了他,后来还是躲到车底下逃过一劫。

“出事地点是一个S型转弯,匪徒明显勘察过地形。”当时这个事件被定性为“原因不明”,与王鹏后来被绑架的地方有8公里。现在很多人怀疑,那一次就是在试图绑架中国员工。“9·24事件”之后,中方对巴方提出要求:进场道路要增强两个巡逻队,哈塔拉营地增加一个排的边防军,原来哈塔拉的35个警力移到渠首(即出事地点),“但我们还没来得及做这些,悲剧就发生了”。一位中国工程师说。

为了无辜的中国人质,当地部族按照当地习俗,他们的四个长老派了一名当地的妇女带着一头小羊羔和一本《古兰经》,去祈求绑架者释放中国人质。“这是部落一种古老的传统。当部落的人期望获的联袂和保护时,那们就带着一头小羊羔和一本《古兰经》去祈求。这是当地最隆重、最高的礼仪了,没想到恐怖分子还是毫无人性,让这么一个美好的生命就这样令人痛惜地消逝了!”王鹏的同事悲愤难平。

戛然而止的幸福

在中国驻巴基斯坦大使馆的一个房间里,中方为王鹏设置了一个临时灵堂。10月16日下午,记者看到灵堂四周摆满了中国政府、中国公司和巴方各机构敬献的花圈。墙壁正中间的照片上是穿着深色格子衬衫、目光炯炯的王鹏,那张年轻的面孔令人不忍久视。也是表达作为一名普通中国人的情感,我们在留言本上写下了“沉重悼念这样一个年轻生命的逝去”和“愿所有在这里的中国人都平安”这样两句话,生平第一次感觉写下的每一个字竟那么沉重。

灵堂一角,四五个从高玛赞工地前来守灵的同事神情凝重,经常低头盯着某处愣怔很久。直到看到记者在留言本上的字迹,一个三十出头、粗糙皮肤刻划着长年在工地艰辛工作烙印的山东汉子有了向记者倾诉的欲望,未及开口,眼圈就红了,“从出事到现在,我们的眼泪早就哭干了”。后来得知他是王鹏最好的朋友张强(化名),张强一再要求我们不要透露他的真实姓名,怕被国内的亲人看到太过担忧,“她们在家负担的已够多了,我不想再让她们整天为我担心!”

命运对王鹏和妻子孟德群这对年轻人来说,显得太过无情与残酷。张强说,王鹏和小孟是三年前认识的。那时,王鹏所在的中国水利水电十三局来到巢湖清淤工程,认识了在巢湖市做民警的孟德群。今年3月,两人在巢湖正式举办了婚礼。

“他们的婚礼其实也挺仓促的,因为王鹏就请了十天的假,他又匆匆赶了回来。”“5月份他老婆过来时候,成了我们整个营地的一件大喜事。王鹏特地到伊斯兰堡接小孟,我们就偷偷给他布置了一个新房。营地的生活条件是很艰苦的,一般我们两个人住一个房间,为了迎接新娘子,大家腾出一间房,自己剪了大红的‘喜’字贴上,挂上花环,很温馨,想给他俩一个惊喜。”“王鹏回来看到这场面也吃了一惊。当晚我们营地领导让食堂多做了饭菜,他亲自主持,又为他们这对新人办了一次婚礼。大家又高兴又羡慕,王鹏酒量好,性格又豪爽,那天喝了好多白酒,特别开心。”回忆往事,一直肃然的同事脸上浮现出笑意,但转瞬间便被沉重的叹息声代替。

“好兄弟”,对大家对王鹏最常用的词。在这个由众多不善言辞、纯技术人员组成的男性世界里,这应该是意味深长、对彼此情义最高级的评价。正因为此,对王鹏同事们的采访显得有那么一点残忍。“从出事那天到现在,我脑袋天天都是昏沉沉的,觉得一切都不是真实的,不相信这么活生生的一个人说没就没了……到现在我还觉得是一场梦……”张强忆起和“好兄弟”在一起的时候,数次讲着讲着突然起身离开,几分钟后红着眼睛又回来;或者中间突然停住,摇头摆手长叹“不说了不说了”。

大家印象中,小两口都很大方,歌也唱得好,尤其是王鹏。就在出事8天之前——10月1日国庆节,营地搞了“卡拉OK”大奖赛,王鹏拿了第一名,夫人小孟拿了第三。小孟偶尔会陪王鹏一起去工地,在中转站给大家做饭,或者帮巴方工作人员沏奶茶。“有一次我们从工地上下来,正好碰到她给大家洗衣服。”小孟的到来也使这个男性世界有了柔和的女性味道。

“做我们工程的都知道,如果两个人感情不好,第二天一定精神状态不一样。从王鹏每天的状态都特别好,我知道他们肯定从来没有吵过一句。”王鹏把两人的结婚照扫描,存在电脑里作为屏保,在这个特殊环境里,他们的甜蜜和恩爱,也被大家由衷而快乐地分享着。

10月9日王鹏被绑架后,孟德群从来没有当众在别人面前掉过泪。“有空时,她反而帮别人打饭。”小孟的坚强令所有在这里工作的男人们刮目相看。期间,绑匪曾同意给他们送食品和生活用品,“我们买了一些香烟、水、苹果、梨等送进去,有些东西是小孟自己买的。”没几天,“因为担心她出去购物也有危险,也不让她随便出去买东西了”。

命运对王鹏和妻子孟德群这对年轻人来说,显得太过无情与残酷

10月14日,亚洲司副司长刘健与中国驻巴基斯坦大使张春祥会见孟德群。陷于巨大悲恸的她,在落座前,依然很有礼貌地向官员们鞠躬致谢。她一直很平静地坐在那里,左嘴角起了一个大泡,说话声音喑哑。眉目间掩不住的哀伤。

孟德群跟官方提出的惟一要求是看王鹏最后一眼。10月15日,“因为王鹏身上的枪眼还没修复”,出于健康考虑,中方一度拒绝让孟德群看遗体,这个坚强的妻子,才第一次当着众多人面前哭了。

“他的生活才刚刚开始,上天对他真是不公平!”小两口在巢湖买了一套新房,准备以后把家安在那里。直到王鹏去世,周围的好友都不知道小孟怀孕的事。

从10月16日起,这里进入了斋月。斋月后,工程的巴方雇员便会放假过伊德节,也只有在这时候,中国这些工程技术人员才有稍微的喘息。小孟来了后,王鹏每天都在工地忙碌,“一闭眼就想起他那双眼睛,精神饱满又充满智慧的样子,很喜欢笑……我和他有个约定,等斋月过后和他们两口子到附近好好玩一下。现在,这个心愿永远实现不了了……”怕被记者看到他的泪水,张强连忙起身离座,空荡荡的走廊里,他的脚步声让人心头发紧。

巴基斯坦人质事件时间表

10月9日

当地时间7时30分左右,王恩德和王鹏乘坐吉普车经过高玛赞水坝施工工地附近的路口时被5名持枪分子劫持。当天早晨,巴边防部队包围了武装分子营地

10月10日

两名工程师及负责他们安全的一名当地警察与绑匪脱离了接触,但仍处于当地部族的“安全监护”下,巴基斯坦当局仍与绑架者进行谈判。巴基斯坦安全部队10月9日晚与绑匪达成一致,双方暂时脱离接触,待天亮后继续谈判人质和5名绑匪分别交由当地部落酋长看护

10月11日

绑匪在早晨开始谈判时提出,正包围他们的巴基斯坦边防部队和警察必须为其开辟一条通道,允许他们带着人质离开并与他们的首领阿卜杜拉·马苏德会合,并威胁说如果这一要求不能在当天中午12时(北京时间15时)得到满足,他们就将杀害两名人质中的一名。不过,这个时间到来时,绑匪又将最后期限推迟了4小时。

10月12日

几百名绑匪头目所在部落长老10月12日上午乘车赶到距绑匪和人质藏身地点约10公里的地区,在现场聚集向绑匪施压,要求释放人质。部落派出绑匪头目的堂兄弟前去游说。谈判代表团团长是巴基斯坦国民议会在当地的一位议员,他在当地人脉极广。

10月13日

人质仍然安全,但营救工作也没有突破性进展。随着时间推移,绑匪可能越来越不耐烦,对外界的各种反应也会越来越敏感,容易出现意外。

10月14日

巴基斯坦军方采取解救行动,两名被绑架的人质一死一伤,5名绑架者被击毙。