寻找成吉思汗

作者:李菁(文 / 李菁)

缘起

1995年的最后一天,《华盛顿邮报》公布了他们评选的“千年风云人物”的最终人选——《华盛顿邮报》将“千年风云人物”“授予”成吉思汗,理由是:“最完美地将人性的文明与野蛮集于一身。”

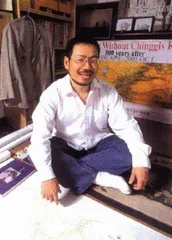

徐海鹏说他从法新社上看到转载的这条新闻时,也正好是他参加“环球徒步”的第十个年头。1985年,25岁的徐海鹏偶然在报纸的一个小角落上看到主办“环球徒步”的征集活动,在截止日最后一天报了名。徐海鹏说他在大学里学的是轮机工程,酷爱野外活动。“台湾3000米以上的山有近百个,大学四年,我爬了四十多座”,“在山上的日子比在学校里还多”。

在500多名应征者中,徐海鹏成了幸运的四名远征队员之一。每天背着三四十公斤的背包走30~40公里,从1985年一直走到1987年,徐海鹏用一双脚走了15000多公里、走了22个国家。

“我一直在想,我的下一站要去哪儿?是否仍要按照西方朋友的游戏规则去设计探险活动,追寻他们去攀登珠珠穆朗玛峰、乔格里峰,还是随他们横越南北极?”徐海鹏说他和他的伙伴们“很严肃地开了几次会”,“从自己的文化里找题目”的想法一下子让他豁然开朗。

在不久后的“环球徒步”十周年庆祝酒会上,他第一次说出自己的下一个探险梦想:一是蒙古西征,一是郑和下西洋——“他们两位分别是陆上和海上丝绸之路的创始上,也是中西方文化交流功不可没者。”“寻找成吉思汗”的第一个主题很快确立,徐海鹏认为,“探险活动若没有动人的人文背景便缺乏一种力量”。

1995年底,徐海鹏初步完成了“寻找成吉思汗远征队”的策划。就在这时,他看到了《华盛顿邮报》的评选结果。

1999年8月,徐海鹏从供职的媒体正式辞职,创办了“山河探险协会”,一心一意准备探访。由此,他成为职业探险家。“寻找成吉思汗”在人群中引起的热烈回应也多少让他有些意外:一个美国人在飞机上看到这个消息,托同机的华裔朋友代为打听;主办单位收到的报名表中,有16岁的高中女生,也有50多岁的女士;年龄最大的是72岁的老先生。

在路上

从丰富的文物中我们可以感受蒙古帝国内部参差多样的文化形态,从左到右分别是景教教士的法杖,元代官员所穿的汉式官服,蒙古妇女传统的马蹄袖女袍以及缀满绸条、铜镜法铃与武器的萨满巫师法服

徐海鹏

2000年4月27日,徐海鹏探险队从台北出发,开始“寻找成吉思汗”。当年蒙古大军也是从这个月开始了令整个西方不寒而栗的西征,“蒙古人当年打仗要考虑天气,我们出征也要考虑一下天时地利”。在电话采访中,感觉语速一直很快的徐海鹏是一直带着微笑在说话。

这支队伍由4男2女组成,从324名报名者中挑选出来。出发前,他们集中训练了6个星期,徐海鹏阅读了手头上的五六十本关于成吉思汗的历史书,最后制定了一条“现代版”的行军路线。

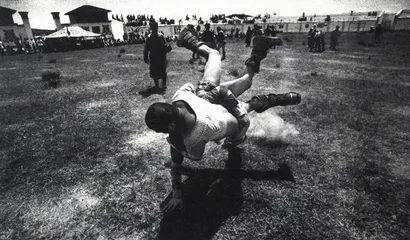

5月2日,在蒙古东部的“成吉思汗纪念碑”下誓师出发。体能上的挑战自不必说,“我们模仿当年蒙古大军的行进方式:人力+兽力”。从飞机,到牦牛、马、骆驼,再到最原始的双脚,徐海鹏和队友们尝遍各种古老、现代的交通方式。

哈剌和林(现名为哈拉和林)对当年的蒙古大军而言是个特殊之城。据说依照每次出征以后的惯例,成吉思汗都会回到蒙古。他从西夏带回3万名工匠,其中一些人可能就参与修建了位于蒙古草原上贸易路线交会处的哈剌和林。后来成吉思汗的孙子窝阔台在此建了都城。“从窝阔台,到其儿子贵由汗,再到忽必烈,这里一度是影响整个欧亚的中心。但我们走过那里,只能看见白色围墙、象征着108个罗汉的108年白塔,历史上这么重要的一个城市,现在竟有些萧条和荒凉,想起来真难免生出一股沧桑感。”徐海鹏说。

势不可当的蒙古大军当年如旋风一样,席卷中亚,破坏了几座当时尚属繁荣的大城市,撒马尔罕就是其中一个。撒马尔罕是花剌子模的国都,当时,花剌子模的版图一路向西延伸至里海,包括现今阿富汗和伊朗境内的部分地区。波斯史家志费尼笔下描述蒙军对当时名为“撒麻耳干”城市的进攻:“其数多于蚂蚁蝗虫,胜于沙漠之沙、天降之雨滴。”

时光流转,如今再到这个城市,当年城墙被夷为平地的撒马尔罕,已经变成一个满是圆顶清真寺的现代化都市。

距离撒马尔罕250公里的布哈拉是蒙史记载中的“不花剌”。1220年,成吉思汗本人骑马进入不花剌的清真寺,命人将装着《古兰经》的箱子清空,将里面装满喂蒙古马的饲料,然后放火烧了不花剌城,将城墙夷为平地。逃过大劫的宣礼塔如今矗立在城里,见证着几世纪的沧桑。

“那里现在也很难寻找当年蒙古大军征战的痕迹。”徐海鹏说,“我们到那里时候,心里确实担心当地的老百姓会有情绪。”所以在出发前,他一再强调这个理念:“我们重走西征之路,并不想夸赞成吉思汗征战的丰功伟绩,也不是炫耀他曾经占领了多少土地,我们更看重的是由西征而在客观上带来的东西方交流。”

在蒙古的几天,徐海鹏每天都会和成吉思汗“碰面”——在蒙古货币1000圆格里克上,就印着双眸如猫眼般的成吉思汗,“甚至一种酒的上面也有成吉思汗的头像”。相对于在蒙古和中国新疆感觉到的普通民众对成吉思汗的熟知和热衷,当年饱受成吉思汗战火之苦的中亚各国对成吉思汗稍显淡漠。“他们知道有成吉思汗这个人,但具体细节了解不多,也无所谓爱或恨,毕竟时间太久了。”

远征队原来的行程计划是18个月,但因为在俄罗斯和乌克兰的签证问题,整整向后推迟了几个月。“在成吉思汗时期,整个中亚地区几乎是畅通的,往来商队只需交点税而已。现在不但签证很难办,而且每办一个国家的签证都要很多钱。”“人类文明到底是进步还是倒退?”

超越时空的交流

2002年1月7日,远征队到达乌克兰的克里米亚半岛,“最初出发的4男2女,在新疆退出一男队员;在哈萨克斯坦时又各自有一男、女队员退出。”最终是徐海鹏和另外两位男、女队员走完全程后,整整用了21个月,经历了两个寒暑。

全程下来,徐海鹏最大的感慨不是现代人的艰难,“当年成吉思汗带着数万部队、赶着几百万头牲口,从靠近乌兰巴托的地方出发,一路西征,走过冰天雪地、走过戈壁、草原、高山,进入中亚沙漠地带,那种状态是现代人永远无法想象的。”

美国《国家地理》杂志社的迈克·爱德华两年前也探访过成吉思汗当年征战过的一些城市,他也记录下:“我沿着丝路从撒马尔罕来到布卡拉,这段路如今是柏油马路,行驶于上的是从中国载着鞋子、T恤以及从土耳其满载果汁汽水和零食的一辆辆卡车。”这也是让徐海鹏印象很深的一个场景,包括从新疆的霍尔果斯口岸到哈萨克斯坦,一路上看到不少大型货车,往来于中国和中亚各国之间。“历史确实有许多令人深思之处——当下发生的很糟糕透顶的事,过了一段时间看,它在客观上也起到一些积极作用。”徐海鹏说,“13世纪,全世界人民都不知道彼此是什么样子,成吉思汗从亚洲到欧洲,从东方到西方,客观上促进了许多交流,这也是历史的奇妙之处。”

在乌兹别克,徐海鹏看到了已被废弃不用的成吉思汗时期的驿站。“他派人传送情报时24小时不间断,每到一个驿站,换人换马,再接着传到下一站。”成吉思汗处理信息的快捷让这些现代人看起来颇为感慨,也有人称这是INTERNET的前奏。美国《华盛顿邮报》有文章说:“在网络还未出现的700多年前,成吉思汗就打开了全球信息交流。可以说,成吉思汗所建立的通讯网络系统就是现在电子信息网络的雏形。”“以前我从教科书上学习到的成吉思汗,只是说是个‘伟人’,但没有具体的概念。”

1219年,成吉思汗从冰天雪地的北疆而来,在此召来20万大军,驻扎塞里木湖边。近800年后,当徐海鹏再一次驻足在宽阔蔚蓝的塞里木湖边时,不由得开始想象这样一个画面:“20万军队,据说每个人有3~5匹战马,那时塞木湖边的帐篷可能一个挨着一个,还要吃、住、行军,再升起炊烟,是何等气势!”“我在那里静静地站着,想着成吉思汗曾带着千军万马从此经过,可能就路过这里,那一瞬间好像突然感觉跟伟人的距离拉近了,那种感觉真的很奇妙!”

西方的寻找者——蒂姆·谢韦仑

蒂姆·谢韦仑

英国探险家蒂姆·谢韦仑(Tim Severin)出生于1940年。毕业于牛津大学地理系,他当还是个大学生的时候,便开始了平生的第一次探险——在两个朋友陪伴下,他们骑着摩托车重走一次马可·波罗当年的路线,从此一发不可收。他乘着复制的中古皮舟横越北大西洋,以便弄清楚爱尔兰修士圣布伦丹(St.Brendan)是怎么在哥伦布发现美洲的一千年前,横越北大西洋的。“我也曾经造了一艘八世纪的阿拉伯商船,从马斯开特(Muscat)航行到中国,目的是确认传说中的‘辛巴达奇航记’到底有几分真实性。”谢韦仑告诉记者,他还根据第一次十字军的前进路线,踩着中古时代军人、平民、妇孺的足迹,从比利时的城堡一直走到耶路撒冷,旅程全都在马背上度过。

谢韦仑与成吉思汗结缘,或许源于在牛津大学撰写毕业论文——研究13、14世纪蒙古帝国统治期间,欧洲人第一次深入中亚心脏的历程,这些被他称为“坚忍卓绝的勇士”包括中国人熟悉的马可·波罗。

1990年7月16日,谢韦仑一行从蒙古出发,开始骑马横跨大草原、探寻成吉思汗的经历。后来他据此写下了《寻找成吉思汗》(In Search of Genghis Khan)一书,后由台湾马可孛罗出版社翻译成中文。在出版社的帮助下,如今定居在爱尔兰的谢韦仑向记者回顾了给他印象颇深的几个片断。

“我发现,成吉思汗在蒙古是一个全国为之疯狂的英雄象征——广告招牌、邮票、日历、海报,有几个让我搭‘便马’的牧民,头上扁帽的后侧,贴了小小的成吉思汗肖像。”谢韦仑听说,蒙古的报纸曾举办一个活动,请全国人民为乌兰巴托新建的亮丽旅馆取个名字,结果回响如潮水般涌来,全部说它该叫成吉思汗旅馆。

整个旅途谢韦仑最惊人的发现,或许是曾经蹂躏欧洲的黑死病病菌,至今仍然在2/3的蒙古肆虐。谢韦仑认为:“自古以来,保存黑死病细菌的大本营,就是中亚草原。”蒙古铁骑在中世纪开疆辟土,蒙古商旅四处经商,也使病毒向外辐射,其中尤以欧洲受害最重。谢韦仑由此认为,“对于文明的摧残,黑死病可能比蒙古大军要负更多的责任。”

但在中国探险家徐海鹏在探访蒙古草原时,并没有留下这种印象,“我们对传染病这方面还是很在意的。但整个行程下来,我并没有觉得存在这方面的问题”。