我,软件使用者

作者:三联生活周刊(文 / 小于)

电影《机械公敌》海报

冷静的思考被热乎乎的好莱坞式情感淹没

从昨天开始,智能输入法中的“智能”二字开始让我觉得恐惧。这一切源于《机械公敌》(又译《我,机器人》)。单位的电脑,只要输入错误,就会自动“嘀”一声提示,死活不肯显示打错的字。它已经开始执行基本智能了,所以有一天你的机器人告诉你“今天不宜出门”,然后用智能锁锁住你家门不是不可能。

就像有评论指出的那样,《机械公敌》中有一个最不可能的组合:憎恨机器人者,热爱机器人者,以及一个机器人,他们联起手来解决人类面对的危机。这是一个绕脖子危机:机器人居然开始杀人类,严重违反机器人三定律。但机器人之所以违反三定律,其实是为了遵守三定律,因为战争污染等等都表明人类是在伤害自身,为了保护更多的人,智能进化了的机器人决定先杀死部分人(赶紧反省吧,污染了环境的人们)。

即使这部电影的原著作者是伟大的阿西莫夫,我也要说,《机械公敌》没有太多的头脑,基本处于智能的初级阶段——它没有提出更新的东西,没有反对任何东西。冷静的思考被热乎乎的好莱坞式情感淹没,最后人都是好人,机器人么,也没有犯错误。

斯邦瑟,一位2035年铁血侦探,在一场车祸中被NS4型机器人救出,他却痛恨机器人,因为冷血机器人只会计算每个人生存的概率,放弃营救一位小姑娘。几乎每天斯邦瑟都被噩梦惊醒,醒来之后就开始痛恨每一位走在路上的机器人。对了,未来世界由男、女、机器人三种性别组成,NS5发布后,每五个人就有一位机器仆人。斯邦瑟感到惘惘的威胁。果真“机器人之父”丧生,别人都以为他是自杀,但斯邦瑟坚持认为是他杀,决定追查下去。疑点从一位机器人追到那位2035年世界首富,观众被引导得以为他是背后元凶,实际上——实际上这个故事要简单得多。“机器人之父”确实是自杀,他要用自己的死指引斯邦瑟前进。其实看完后仔细一想就会看出,这位老人家死得实在没有必要。他只需要让他制造出来的超级机器人桑尼逃出公司告诉斯邦瑟真相即可。

让人觉得不能原谅的是,编剧杰夫·温塔与阿基瓦·格兹曼不思进取,斯邦瑟这个人毫无新意,对于熟悉美国电影的中国观众来说,写这个角色也没有什么困难:他,硬汉,离异,爱锻炼身体,跟上司作对,用非常手段解决案情,但内心仍有温柔一面。这类人都是从一个模子里磕出来的。斯邦瑟从来不认真考虑人和机器人到底是什么关系,他个人的痛苦跟机器人有没有关系,只一味憎恨,一看到机器人也不全坏,很快就能改变自己的态度。真正能算是高级动物的,倒是那位叫桑尼的机器人,它还能自问:“我是谁?”

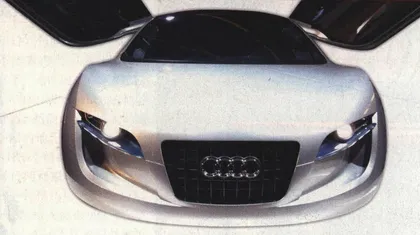

总结起来说,《机械公敌》让机器人思考,让人类动手。动手的场面算得上好看,但也不超出标准暑期大片的规格。若要评该片最耀眼新星,莫过于奥迪为此片特别设计的一款充满未来风格的新车,它全身银亮,底盘极低,车门翼状打开可自动驾驶。在被机器人打得稀烂前,它是惟一想让人多看两眼的角色了。

能让观众感到威胁的,不是影片要思考的终极问题,而是最接近他们实际生活情形的那些情节。斯邦瑟的奶奶中奖,赢了一个NS5,这位机器人能做出美味的馅饼,合格而耐用。但控制中心发出指令限制人类活动时,NS5阻止老奶奶出门,冷淡而坚决。这部影片真正让人有寒意的,只在这样一两个小细节中。其实,我们的后背早就该有寒意了。如果大部分人现在使用的都是同一种系统,只要这个系统中留了后门,一旦使用者上网,他的机密资料很容易被窃取,再控制这些人就太容易了。那么,我,软件使用者,每打下一个字都需要慎重又慎重了。