后“9·11”时代的恐怖升级

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

俄客机坠毁事件中遇难者的家属

人体炸弹

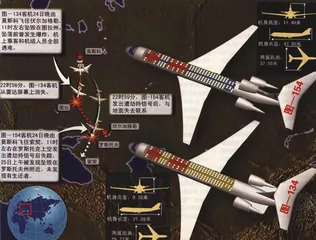

尽管俄罗斯当局在两架飞机失事刚开始时对外坚持声称没有恐怖袭击的可能,但联邦安全局与内务部当天就开始在失事飞机的乘客名单中寻找可能的恐怖分子。两名车臣妇女引起他们的注意,她们分别是乘坐图-154客机的C.杰比尔汉诺娃和乘坐图-134飞机的阿曼塔·萨尔玛诺娃·纳加耶娃。

据图-154飞机所属的西伯利亚航空公司发言人介绍,空难发生后,只有杰比尔汉诺娃的家属毫无音信,既没打过电话,也未赶往公司。发言人承认:“事情看起来非常蹊跷,因为每位罹难乘客的家属、朋友甚至同事都会打过来电话。”

根据美联社引述俄罗斯媒体的报道,杰比尔汉诺娃以最优惠的价格购买了一张8月25日飞往索契的机票,应该乘坐的是8月25日上午9:20时的伊尔-86客机。据航空公司介绍,这是乘客中最受欢迎的航班,其上座率几乎为100%,也就是说应该乘坐300多人。但是,8月24日晚上,杰比尔汗诺娃来到多莫杰多沃机场的一个窗口,要求把这张票退掉,改换一张当晚21:25时的机票。尽管这班飞机当时已经开始登机,但是由于晚上出行多有不便,图-154客机上的空座很多,于是售票员给她换了一张票。

俄罗斯《生意人报》报道,杰比尔汉诺娃的座位是19-F,距适宜安放爆炸装置的机尾仅有9排。前苏联克格勃爆炸技术分局局长米哈伊洛夫在接受路透社采访时说,炸飞机不需要几十公斤爆炸物,只要200克就够了,关键是知道放在哪儿和怎么安放。

随后的调查进一步发现,杰比尔汉诺娃的机票上只有姓,名字仅有一个字母简写,父姓根本没有(注:俄罗斯人姓名由名、父称和姓三部分组成),航空公司无从作答,表示正在就此进行调查。更令人匪夷所思的是,情报人员没有查到她的身份证号,可能是她在购买机票时出示的其他证件。但登机前的证件检查时必须的,至于她如何蒙混过关,管理多莫杰多沃机场的东方航空公司也说不清楚。米哈伊洛夫说,在俄罗斯把爆炸物带上飞机是件轻而易举的事情。国外机场都安装有昂贵的仪器来进行安全检查,而在俄罗斯,由于经费短缺,这样的设备很少。另一架图-134客机上的阿曼塔·纳加耶娃的情况与此类似。

身份模糊的女性乘客在俄罗斯的交通工具和各类场所的爆炸案中具有相当的意义。多年来,来自车臣的女性人体炸弹“黑寡妇”一直是俄罗斯遭受的大多数恐怖袭击的元凶。“黑寡妇”的名气来自2002年10月莫斯科剧院发生的特大人质事件。当时,全世界都在电视上看到了那些黑色罩袍从头蒙到脚、腰间绑满炸弹、只露出阴郁眼神的车臣女恐怖分子。她们的丈夫或父兄大多死于两次车臣内战,因此被媒体称为“黑寡妇”。

根据俄罗斯媒体的不完全统计,在2001年到2003年的三年间,在莫斯科和车臣发生的重大恐怖袭击中,有10起都是由女性执行的。由于女性受到怀疑通常要少一些,安全人员对女性的搜身也要麻烦一些,她们的行动经常更容易得手。

俄罗斯安全部门和媒体随后进行的调查让女乘客的情况逐渐清楚,“黑寡妇”身份的可能性也在增加。俄罗斯《消息报》8月29日报道说,纳加耶娃来自车臣一个村庄。该村官员告诉《消息报》,纳加耶娃的兄弟4年前被俄罗斯安全部队带走,从此再也没有露面。《消息报》说:“纳加耶娃有清晰的死亡动机:通过炸毁自己和飞机为她的兄弟报仇。”纳加耶娃的尸体残片目前已被送到莫斯科作爆炸物痕迹分析。

飞机炸弹

从事恐怖袭击的人体炸弹最早起源在斯里兰卡。为寻求在斯里兰卡北部建立一个独立的泰米尔国家,泰米尔猛虎组织80年代就已在旷日持久的斗争中发动了数十次袭击。1993年开始,在巴以激烈冲突的巴勒斯坦地区,自杀袭击开始泛滥。而随着俄罗斯中央政府和车臣的两次战争,十几万人丧生,人体炸弹开始在车臣出现。

事实上,如果人体炸弹本身不打算逃生的话,是很容易得手的。连恐怖分子也认为这是低风险行动。在约瑟夫·康拉德的小说《特工人员》中,一个即将成为自杀式炸弹袭击者的人说:“我依附于死亡,因为它不受限制,也不会遭到袭击。”

关键在于人体炸弹的破坏力。芝加哥大学的罗伯特·帕普做过统计,“9·11”前的20年间,每次自杀式袭击造成13人死亡,而在其他类型的恐怖袭击事件中只有1人被杀害。对于那些只求尽力破坏,不求全力扩大影响的恐怖分子来说,这是理所当然的选择。

最简单的人体炸弹就是在身上捆绑炸药,与他选择的“敌人”同归于尽。这最多出现在巴以冲突中。《经济学家》称,相比而言,车臣的人体炸弹更多地借助交通工具实现更大的破坏力。南奥塞梯共和国和莫斯科之间的火车、驻车臣俄军的各类班车、莫斯科的地铁或者公共汽车经常成为被爆炸的对象。最近两三年,装满炸药的卡车冲向政府办公楼、医院等人员密集地区的恶性事件多次发生。

兰州大学副校长、中亚研究所所长杨恕介绍说,用交通工具装载炸药的方式并不少见,在初期恐怖分子更多使用人体炸弹的方式,但是随着交通工具的普及、炸药的发展,他们显然更愿意选择杀伤力更强的恐怖手段。历史上记载的最早一次汽车炸弹是在1983年,黎巴嫩真主党成员驾驶一辆满载炸药的汽车冲向驻黎美军军营,造成200多名美军士兵丧生。

“基地”组织是利用交通工具进行恐怖袭击最多的恐怖组织。美国联邦调查局在今年7月列举了过去“基地”经常通过租用汽车和卡车来装载炸药进行恐怖袭击活动的事实。联邦调查局认为,恐怖分子很有可能会求助于豪华轿车。豪华轿车往往会被认为是“权威或者尊贵”的象征,它可以比普通轿车更容易出入某一建筑物的特定地区或者对公共车辆不开放的场所。由于它的内部空间大,可以运载比普通轿车更多的炸药。有警告说,1993年恐怖分子第一次袭击纽约世贸中心大厦的做法可能会重现。1993年恐怖分子曾将1300磅炸药置于车库中,爆炸时6人丧生,1000余人受伤。

“人体炸弹利用飞机这种交通工具进行恐怖袭击的标志就是‘9·11’事件。”杨恕在接受记者采访时说,比起汽车炸弹,人体炸弹加上飞机炸弹是迄今为止杀伤力最强的自杀袭击方式。俄罗斯“8·24”坠机事件与美国“9·11”有相当的类似因素,他们都是将民航飞机作为恐怖袭击的工具,不费一枪一弹,试图造戏大规模的杀伤和轰动效果。

飞机最早牵涉进恐怖活动中的角色都是恐怖分子为了某种政治目的进行要挟的工具,也就是劫机。1931年2月,世界民航史上的第一起劫机事件发生在秘鲁;1948年7月,亚洲发生第一起劫机事件——4名劫机者登上从澳门飞往香港的航班,驾驶员和副驾驶员遭杀害,飞机最终坠入大海,机上25人全部死难。前苏联的第一起劫机事件发生在1960年8月,当时由于苏联政府视为绝密,所以细节不得而知。进入70年代,随着冷战期间两大阵营的对抗日益激烈,劫机事件进入多发期,大多数都发生在政治不稳定的中东地区。这些劫机事件多是出于政治目的,比如,1970年9月巴勒斯坦游击组织劫持了3架航班,强迫它们飞往约旦,目的是用人质与巴勒斯坦政治犯作交换。

中国社会科学院东欧中亚研究所所长邢广程介绍说,俄罗斯的大众印象中,利用飞机作为恐怖手段的重大事件在1991年,后来被俄罗斯称为头号恐怖犯的车臣匪首巴萨耶夫在当年11月9日,率领4名武装分子将一架载有171名乘客的俄罗斯客机劫持到土耳其首都安卡拉,引起轰动。而且劫持分子不仅成功劫机,还成功摆脱了制裁,又回到了车臣。巴萨耶夫因此名声大噪,被车臣恐怖分子视为英雄和斗士。

“‘8·24’俄罗斯空难是俄罗斯恐怖分子第一次将飞机本身作为恐怖袭击目标的情况。”邢广程在接受记者采访时说,这也是来自车臣的人体炸弹第一次将自己和飞机捆绑在一起,就像“基地”组织在“9·11”时那样。

连环炸弹

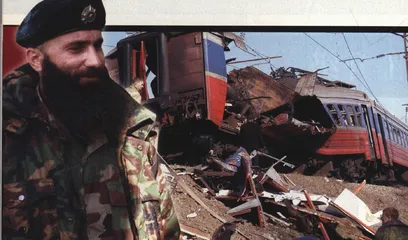

上图:2003年12月5日,俄罗斯南部斯塔夫罗波尔边疆区的一列旅客列车在行驶中发生爆炸,这是三个月内发生在该铁路线上的第二起袭击事件

左图:被俄罗斯称为头号恐怖分子的车臣匪首巴萨耶夫

“黑寡妇”大多是车臣战争中遭俄军击毙的车臣匪徒的遗孀或亲人

图-134客机残骸

2002年10月,“黑寡妇”参加了莫斯科文化宫剧院挟持人质事件

由于在两架飞机残骸处都发现同样的爆炸物,“8·24”空难被确定为连环恐怖袭击。

“连环作案方式,是近年来恐怖主义的一个新手段,它主要是从恐怖效果上来考虑。为了追求最大的成功,他们力图一次性用掉积累起来的人力、物力。”杨恕说,“连环方式的成功性也更高,比如‘9·11’事件,如果恐怖分子分四次去劫持飞机,早就引起相关部门的警惕。所以在‘9·11’之后,大部分国家反劫机的意识加强,相当长的一段时间内没有发生类似事件。”

事实上,连环恐怖袭击的方式在“9·11”之后得到了强化。从2002年10月的巴厘岛爆炸案以来各国警方破获的未遂或已经发生的恐怖袭击事件看,恐怖分子们越来越少地选择单起恐怖袭击,而是倾向于发动系列性的连环袭击。

2003年5月16日,摩洛哥经济首都卡萨布兰卡爆发了连环恐怖爆炸事件,造成80多人伤亡。受到袭击的包括:比利时领馆、萨菲尔大饭店、犹太人俱乐部、“西班牙之家”和犹太人墓地。这是一起最典型的连环恐怖袭击事件。之前四天,沙特利雅得也爆发了连环恐怖袭击事件,西方人在利雅得住宅区在10分钟内被三颗汽车炸弹袭击。西班牙今年的“3·11”恐怖事件同样如此,从马德里市外驶往市区的3列旅客列车先后发生猛烈爆炸,造成至少200人死亡,1400多人受伤。

恐怖组织之所以要制造连环爆炸事件,无非是要形成巨大的杀伤力,造成重大的国际影响,因此,“威力无穷”正是他们在制造爆炸事件过程中所要达到的重要目的。当然,制造连环恐怖事件还可以在混乱时制造更大的混乱,导致当地的警方和反恐怖部门顾此失彼,继而使他们防不胜防,其威慑力要远远超过那些单起恐怖袭击事件。

心理炸弹

《纽约书评》曾经指出,与恐怖分子劫持飞机撞向世贸中心一样,日常袭击针对的是美国的意志而不是美国的军事力量。1983年,黎巴嫩真主党游击队使用汽车炸弹攻击美国驻黎巴嫩部队,美国从黎巴嫩撤出了自己的军队。当时的美国总统罗纳德·里根在他的回忆录中写道:“我们不能冒着海军陆战队再次遭到自杀式袭击的危险继续呆在那儿了。”

反恐专家、清华大学公共管理学院特约研究员胡联合说:“如果失事飞机真的试图撞向核电站和总统官邸,那事件的恐怖效果又要升级了。”虽然俄罗斯官方目前并没有对此种猜测进行回应,从8月24日两架飞机相继坠毁,事件未查明的因素就在舆论的想象中延续。无论是飞机坠毁的图拉州、罗斯托斯夫州,还是飞行目的地,在俄罗斯的城市中几无特殊之处。即使是图-154飞往的黑海港口城市索契,也是一个并不奢侈的度假胜地,“官方的高级疗养所也有,大量为普通人设置的疗养院更多”。相应地,平民成为遇难者的主体,利用民用工具袭击民用目标的恐怖方式再次带来震荡。

恐怖活动的社会心理危害一方面因人员、物质受到的客观损害为依据,同时强烈程度和时间长短也会决定民众的心理印象。胡联合说,人们印象最深的恐怖记忆基本上和媒体大量披露的事件一致,恐怖活动的表演性也随着暴力的升级不断强化。

“9·11”的标志性将这种恐怖表演的示范作用发挥到极致。胡联合说,虽然早期的恐怖分子已经意识到“恐怖主义是暴力和宣传的结合体”,但大多数恐怖组织在袭击方式上都是“以有限的暴力达到最大的影响效果”。曾在上世纪90年代初比较活跃的埃及伊斯兰极端恐怖组织,明确声称在旅游区搞的爆炸活动是“为了打击埃及政府的旅游业,但并不针对游客”,往往等游客离开后炸毁车辆。劫机事件中人质受到的伤害也非常小,有政治诉求的团体为了争取国际同情,不愿意太血腥。“恐怖主义在当时更倾向于成为戏剧,让人来观看”,制造某个事端后马上声明对其负责,“他们希望更多人因恐怖气氛关注到自己的政治主张”。

恐怖袭击的示范性也使互相观望的恐怖组织有了更密切的联系,“基地”组织越来越成为全球恐怖主义者的意识形态。而坠机事件后第三天,发表声明的“伊斯兰布利旅”的第一次亮相是在不久前的7月31日,当时它在互联网上宣称对前一天试图暗杀巴基斯坦财政部长肖卡特·阿齐兹的事件负责,并表明他们实施暗杀行动的目的是为报复巴基斯坦政府将“基地”组织成员引渡美国。“如果巴基斯坦不停止向美国引渡‘基地’成员,我们将发动一系列猛烈的袭击。”

虽然到目前还没有得到任何官方消息的确认,“伊斯兰布利旅”的高调表现成了“9·11”后恐怖组织“泛基地化”的代表之一。一些与“基地”只有零星联系甚至不相干的组织,为了扩大政治诉求的影响力而宣称自己是“基地”组织的分支。事实上,“9·11”后经过国际反恐打击的“基地”组织四处逃散,以前内部严密的垂直结构也退化为扁平结构,新组织真正能够与基地建立直接联系并长期得到资金资助的可能性并不大。

与“伊斯兰布利旅”向“基地”靠拢的姿态不同,被怀疑为坠机事件元凶的车臣恐怖组织与“基地”的联系仅在相对间接的层面。明确的政治主张和历史原因使车臣分子拥有强大的基地、武装性强,而落后的经济状况也成为其难以摆脱恐怖手段的深层原因。