报道:起诉马德

作者:三联生活周刊(文 / 金焱 张方)

一个经历了赵洪彦时代和马德时代的绥化官员向记者总结马德两任领导班子的特点相当精彩:“马德和赵洪彦两个人的实际工作能力和思想水平都不强,但是两个人总的来说配合还不错,原因是赵洪彦时任绥化地委书记,相当强势,因为他在绥化本地的时间比较长,有一定的基础,加上他是省委组织部下来的干部,在上面一些领导那儿能说上话,行署专员马德根本无法撼动赵洪彦的地位。因此,两个人的配合是在大的方面就按赵洪彦的意志去办。”

2000年绥化撤地建市后,新的领导班子随即组建,马德和王慎义搭班子。这真是两个反差极大的人,熟悉他们的人描述说:“马德冷峻粗放,大块吃肉大口喝酒;王慎义细腻,细腻得甚至像个女人,连包里放的钱都要头尾对得整整齐齐。”

从为官的角度,马德与王慎义则是矛盾极深,“马德不是很容人的人,所以他连表面上的和谐都不愿维持。两个人明显的对立、不配合,马德定的事情王慎义不执行,王慎义提的意见马德不支持”。

分析深层次原因,这位官员说:“王慎义是一个利益化很强的人,他处理什么问题都先考虑自己;他愿意表现自己,喜欢夸夸其谈表现他的高明。而马德表达能力很差,他不能说,说什么都比较笨、比较罗嗦,因此马德不愿意让他讲,就处处制约他,王慎义就时时对抗,形成对马德权威的挑战。”

不管马德服从还是对抗,赵洪彦、王慎义的仕途生涯都因为马德的下台戛然而止。2004年7月12日,注重穿着,甚至有时还要洒上点香水的原绥化地委书记、省人事厅厅长赵洪彦被牡丹江市中级人民法院判处有期徒刑15年。罪名是:受贿罪和巨额财产来源不明罪,判刑同时他被剥夺政治权利两年,并处没收个人全部财产。

在这前后,原黑龙江省环保局局长王慎义涉嫌受贿案在京受理审查起诉的消息也开始公开,王慎义案最终经北京某区检察院侦查终结,起诉意见书中认定,2000年5月至8月,王慎义在担任黑龙江省绥化市市长期间,利用职务便利,在发展地区经济、城市开发建设的工作中,为他人减免涉建项目税费或谋取其他利益,先后收受十余笔贿赂,赃款赃物共计人民币200余万元,涉嫌受贿罪,其中部分事实被认定为自首。

就在2002年4月马德被双规前,绥化出了一本售价198元的画册《迈向21世纪的新绥化》,从马德、王慎义开始的主要领导干部的照片大都收入其中。如今这本画册在某种程度上成为官员牵扯进马德犯罪链的一个名录指南—有报道说,绥化市下辖的10个县市中众多处级以上干部被卷入,仅绥化市各部门的一把手就有50多人。

赵洪彦是马德牵出的一条线索,现在查证的结果是,从他1995年12月上任绥化地委书记不久,“时任绥化市水利工程处长的张忠义(另案处理)为使自己由副处级提拔为正处级,便多次找到赵洪彦,让其给予关照。第二年7月,张忠义如愿以偿,为表感谢,他送给赵洪彦3万元钱。”1998年春节前,时任庆安县委副书记的李刚(另案处理)为得到赵洪彦的提拔和重用,来到赵洪彦在绥化地委的住处,一出手就甩给他10万元现金。当年7月,李刚顺利地坐上了绥棱县长的座椅。

知情人说,马德牵出王慎义几乎是“毫不吝惜地第一个就把他供了出去”,线索不止于此,有报道说,马德案发后,“竟涉及领导干部260多人,绥化市包括下辖10个县市的处级以上干部有50%被卷入了这桩惊天大案,而且相当一部分是党政一把手”。

马德、赵洪彦、王慎义三个人都倒在买官卖官上,而原绥棱县县长李刚(因受贿、行贿被判处无期徒刑)送给马德30万元后被提拔为绥棱县委书记,原海伦市委副书记王学武(已被捕)借马德住院之机送马德50万元如愿当上青冈县县长,肇东市原市委副书记高波、青冈县原县委副书记、政协主席苏吉禄、绥化市财政局原局长吴光向马德送礼这些公开的信息都指向了马德。马德成了现在剩下的惟一的悬念。

目前,马德利用哪些规则操纵官员的升迁依旧模糊,这一链环哪里是起点哪是终点?北京市检察院二分院将在近日对马德以涉嫌受贿罪提起公诉的消息提供了一个答案揭秘的日期。目前确定的官方说法是,有关部门查证,马德在先后担任黑龙江省牡丹江市副市长、绥化地区行署专员、绥化地区地委书记、绥化市市委书记期间,利用提拔使用干部等职务便利,先后收受贿赂及礼金共计人民币500多万元、美元2.5万元。

从另一个角度考查马德受贿的数字,黑龙江省委党校科社教研部主任韩健鹏说,绥化是落后的农业地区,工业经济不发达,计划经济成分保留得比较浓,人们对权力和利益看得更重,同时腐败在这里的成本更低,风险不大,因此容易形成封建家长制。封建家长制容易形成权钱交易,这些也是马德们得以滋生做大的空间。

原中纪委党委书记、副秘书长杨攸箴说,一个也不放过一直以来都是中央查处腐败的基本原则,从这个角度看,马德案所附带的数字对我们理解这个时代更具意义。

马德其人

粗人马德

原绥化纪委书记周玉岩从1978年到绥化地区工作到1996年离职,包括现在在市机关工委任职,已在行署街工作了二十多年。对于政治生活渐行渐远的他来说,马德是他在绥化共事的第七、八任当地一把手。在他印象中,马德的不同之处在于,在他跻身权力的高峰时,针对他的怨言和传言也达到了高潮,“反映马德的问题集中在三个方面:马德在办公室里坐着,来电话不接,来人敲门不开;马德下到县里工作,有时候打麻将、赌钱、找女人;第三就是马德卖官。”

绥化没有支柱产业,市级财政只有1.9亿元,还有两个国家级贫困县。

马德的办公室在行署街上的市委大院里的主楼,市委大院里的人称之为“书记楼”,这栋五层高的楼气派不足威严有余,它90年代建起来后就大体形成了市委大院的四合院格局,三楼居中的窗户后面先有绥化地委书记赵洪彦在这里办公,然后是马德。这里也就成为往来的百姓颇有点神秘地观望的所在。赵洪彦进来办公不久,大院里的球场被划上了道,做了停车场,过去人们经常打打招呼的领导就大部分坐在车里在大院里进进出出了。

在赵洪彦时代,马德在市委大院前有过一次公开亮相,这一次亮相颇具戏剧性。市委的一个工作人员回忆,事情发生在马德正式接任市委书记之前的1999年夏,“马德那时是行署专员,他的办公地点在那边的行署。结果那天原来的四十一厂(木材加工厂)的退休职工来了很多人上访,他们拿着凳子,满满地坐在行署大门前。马德看进不去了,就坐着他的专车改道到这里,我估计他是来找当时的地委书记赵洪彦。”

绥化的一位市领导解释事情的背景说:“前些年绥化上访的比较多,这形成一个特点是市里的领导们出门办公的很少。当时上访主要围绕着三个方面:工资问题、农业合作基金会问题和选择哪个菜市场的问题。”

上访的人在马德前往后来的市委大院前也已经有一部分人围在这里,因此,当马德的司机把车窗摇下来说“马专员要进院”时,工作人员怕开门放行上访者也趁机进院,就拒绝了。马德只得推开车门走下来,然后人们听到“嘭”地一声响,马德狠狠地摔上车门,在有些发呆的人们注视中走进大院。当事人说,现在回忆起来还能感到心里那猛地一哆嗦,然后是马德的背影:一个1.7米多身高、发胖的中年人。

同在领导班子共事的人描述马德的举止是“粗俗”,对下属来说,就是“粗暴”。抛掉为官的背景,马德在多数场合下倾向于“率性而为”。因此,当周玉岩听到“马德在办公室里坐着,来电话不接,来人敲门不开”的反映时并不太吃惊,有一个民间描述说,曾有一个局长在下午上班时来找马德,敲了一次门没敲开,就问马德的秘书,得到证实马德在屋,就又过去敲,结果惹恼了马德,他站在走廊里开始破口大骂。

在马德出任牡丹江市副市长过程中主管他的市领导提供了一个可信的官方描述:“马德在班子里一般工作都能完成,但是在从严要求自己方面不行。我印象比较深的是他外出不请假。有一次我们开市长办公会到处找不到他,我不知道他去哪儿了,秘书长也不知道。后来他回来后到我屋里去检讨,说他到下面去检查工作了。”

马德率性而为的一个最有代表性的例子发生在绥化撤地设市的关口。1999年12月,国务院批准撤销绥化地区,设立地级绥化市。2000年6月14日,绥化市委、市人大、市政府、市政协、市纪检委有一个撤地设市揭牌仪式。当事人说:“在纪念大会后还有一系列活动,之前有关市领导都向马德作了汇报。结果在这一系列活动需要马德出现时,马德就消失了,说是他到下面的安达市去了,可谁都找不到他,他的手机、秘书的手机和司机的手机全部关机。领导都急得团团转,还不敢去报案,记者们和所有的工作人员都在那儿干等着。结果马德两天以后才出现,所有的活动也因此推迟了两天,搞得工作人员都怨气冲天又敢怒不敢言。”

做秀与权力

去掉为官的背景,马德是一个“粗人”,放在官僚体系里,马德的不拘小节工作粗放在某种程度上却反而成为马德为官的投资之道。

最被人看中的是马德在1998年松花江发洪水时的表现,一位绥化现任市领导由此评价说:“马德身上有两重性,一方面是他身上是荒于正事,但马德在一些具体工作上还是能吃些苦的,你可以看成这是他往上走的投资。”

“当时肇东沿岸68公里江堤非常危急,马德是前线防洪总指挥。第三次洪峰来时,马德在牡丹江开省委工作会议,因为松花江、嫩江两江洪水汛情危急,会没开完就散了。马德赶到江堤上,到那儿时已经是下午,情况非常紧急,大伙儿都在用装土的丝带子加固堤防,当时是专员身份的马德也跟着连扛带码。马德个头不高,但是身体素质很好,这样强度大的体力工作使在场的很多副职都受不了了,我们大家经常要直腰休息一下,只有马德腰都不抬一下。”

马德这样绝不是做秀。马德的同僚说,“马德不会做秀,他缺乏这方面的头脑”。但他正是靠这样的表现坐稳了位置。

马德还有一次出现在电视屏幕上的画面让很多人记忆犹新。当事人回忆说,2002年3月末,他出事前的几天,绥化海伦市和相邻的绥棱县的半山区发生大火,“马德是市委书记,我是副专员,他去海伦我去绥棱,我向他报告。我们一起研究该怎么部署”。两个人各自忙着各自的火情,只是通通电话,这时,马德在海伦市救火的情景被电视台的记者录下来播出了,“他拿着灭火器,和消防战士一起冲在前面”。

放在权力的背景下去考虑马德的种种身先士卒的表现,恰恰是马德的这种选择使他获得了足够可供使用的权力认可。

马德在绥化被认为是主要的政绩来自农民合作基金会。一位原绥化行署副专员说:“马德从1997年7月1日到1998年7月整一年的时间去中央党校学习,当时我分管常务,马德回来后,农业基金会的问题就变得严峻了,他正好赶上了出现问题的阶段。”这位副专员所描述的农业基金会的背景是,当时中央为集中资金于国有企业改革,也为了防范金融风险、维护国家金融的垄断地位,于1997年11月决定全面整顿农村合作基金会。由于政策突然趋紧,农村合作基金会自身积累的矛盾也突然表面化。

“当时上访的很多,我们开会都进展不下去,上访的人有时就冲进了会场。这时候马德在决策上比较果断,成立了领导小组,动用了公检法参与,从决策到最后解决问题,最后清理了债务有一亿多。”有说法是,绥化处理农业基金会的方式在当年的全国长沙会议上,被当作典型经验在会上交流,甚至在某种程度上促成了马德由行署专员升任为绥化市委书记。马德就在这样的运行中做上了市委书记,在市委书记位置上,同样的工作方式自然使他惟我独尊、蛮横霸道。

仕途与转机

马德案落马牵涉出的绥化市部分官员:

1.原绥化市市长王慎义

2.原绥化市绥陵县县委书记李刚

3.原绥化市明水县县委书记吕岱

4.原绥化市青冈县县长王学武

5.原绥化市财政局党组书记、局长吴光

评价马德在绥化的功绩,一位在市政府任职的领导说,“他在做行署专员的4年中,做了一些常规性的工作,是靠一种惯性的力量往上走,马德和大家一起走,但是如果你说马德是否提出了一些目标,一些使这个地方有历史性变化或质的变化的东西,那就没有。”

马德的一个副手说他一直觉得马德不会有什么太大的作为,“马德不是很成熟,也不是很全面的领导干部,没有很多地从政治上考虑问题;他的思想不深刻,也没有很好的经验和工作方式”。但是马德依然升任到了绥化市委书记的位置。

回顾马德的仕途,复旦大学的背景是他走上仕途的转机。

马德的复旦大学中文系同班同学说:“1970年上海的四所高校首批从黑龙江招生,那一年一共招了两百多人,分配下来就是一个县(包括农场)最少一个名额,结果复旦大学分到了89人,其他人分别在同济大学、华东师大和铁道学院学习。”

马德从克东县推荐上来,“那时候不看学习成绩也不考试,看的是出身,马德被分到中文系汉语言文学专业学习”。大学四年的学习里,马德表现平平,评判的标准那时候是看写文章,“班里有两个老高三的比较厉害,没听说过他写什么东西被发表了”。

1974年大学毕业,马德被分到现在省经委的前身公交办,随后的两年进入省委政策研究室,他的大学同学回忆说:“马德在那儿里呆了两年,第一年是借,第二年是调,马德在的地方也就是省委的秘书班子,固定给省委写材料。”

这段经历使马德为官有了为人称道的一点:“马德的文字功夫,包括他写的字还是很到位的。他写的批示一类的东西写得很精炼,恰如其分。”不过有趣的一点是,马德的文字能力强而表达能力很弱,这大大影响了马德的形象。

“他不善于辞令,说话也没什么修饰不过也没什么造作,也不张扬。但是他好闲扯,和谁都弄两句,瞎扯淡,人们认为有时有失他的身份。”问题是,作为当地的“父母官”,马德的话语经常代表了市委的层面。

“马德词汇非常贫乏,念白字错字,病句特别多。”“有时候下面的人给他写个稿子,他开始还照着稿子念,几句话后他就把自己认为主要的几点挑来念一下。其实很多会议很多领导也在讲老三段,但是领导大都会郑重其事地对待,到了马德这儿,他经常就一句话,‘你们就干去吧’,结果本来很严肃的会议弄得很轻率。”

这些特点都在马德升到一定位置之后展现出来,最初马德无拘无束的性格与角色的结合,使马德成为一个有魄力、敢干的人。远距离观察的人看到的是结果,一位哈尔滨市的官员说:“在80年代的时候,海林县就是黑龙江省最富的四个县之一。而马德在海林任职的时间是从1982年2月到1988年11月,从副县长做到县委书记。马德在省委政策研究室干过,对政策能吃透,因此他作为第一批下到主干线锻炼的干部,在海林干得不错。

从近距离观察,牡丹江的一位官员说:“我当时在宁安当市长,我们就曾请海林的人来做报告。一方面我们两个县相邻,平时互相也走动,重要的原因是,那时候刚开始改革,马德挺敢干的,当时海林在招商引资、办乡镇企业方面走在全省的前头,可以说是马德发动起来的。”

1988年底马德调牡丹江市任副市长,分管工业的马德位置很重要,“工业当时在牡丹江很受重视,项目比较多,生产形势也不错,但是那段时间看不出马德有什么重要成绩。而且马德不拘小节,喝大酒又逼人喝酒,对一些领导者也不太谦虚,很多人对他有意见”。马德那段时间不受认可不只表现在1991年2月换届选举未被选上,后来到省电子工业局任副局长,甚至表现在他一年半后他再回到牡丹江做副市长。

当时主管马德的牡丹江市领导对记者说:“1992年10月初,我和另外一个官员被省里找去,决定让我们到牡丹江,等公布了我们调动的消息,我才知道还有一个省电子工业局的副局长也去牡丹江。后来马德就找我说,他想抓工业,我就征求了一些老同志的意见,结果他们不太同意,说他在企业的威信不算高,后来我就没让他抓工业,马德负责计划综合这一块,在牡丹江的班子里排位也不靠前。”

但是出人意料的是,4年后的1996年11月,马德出任绥化行署专员。

马德的升任的出人意料表现在,当时的牡丹江市领导回忆说:“省委调他的意图没跟我们谈过,不过在1996年上半年,省里组织过一次对各地市领导班子的集中考核,这种集中考核时间都很长,在牡丹江的考核有40天左右。下半年马德调绥化当专员的决定就做出来了。”

衡量马德的这次提升,这位领导说:“他的学历和经历在与他同时的领导干部比较起来,还可以。”

马德在牡丹江的上级说马德在牡丹江最大的政绩就是协调了当地一个重点亏损企业与粮食部门、金融部门的关系。但这位领导感慨的是,马德改变了这个企业的生存危机,也因此成为出事的导火索。媒体报道说,1995年11月,牡丹江制药厂原厂长苗胜国为答谢马德帮其企业贷款等关照,送给马德5000美元,同时也给中国农业银行黑龙江分行副行长丁志国送了一笔数目不小的回扣。2002年初,丁志国被双规后牵出马德。

官场江湖

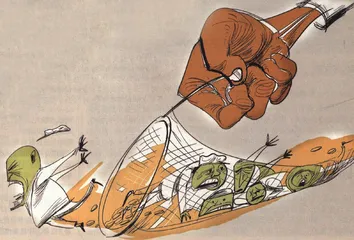

反腐已成为关注重点。国家也逐年加强反腐力度

在人们的印象中,马德的穿着打扮是固定的“牛仔裤、皮鞋、皮夹克”,很随便。在马德出事前不久,绥化出了一本画册《迈向21世纪的新绥化》,目录之前放着马德的照片,这几乎是马德仅有的几张西服革履的照片,照片上他的手边放着厚厚的两本有关哈佛管理的书。对马德来说,这样的应景之作,与平日的马德相差很远。

马德豪放粗犷,甚至粗俗,最佳例证就是酒桌上的马德。熟悉马德的人最先想到的几乎都是马德的酒桌上的话,“喝喝喝,整下去!”绥化市的一位官员说,马德喝酒时不能把握自己,他一到酒桌上,“就是哥们儿,就是喝,一喝就多”。作为官员,嗜酒的马德影响的就不只是他自己了。有时候因为马德喝酒,一些市里面重要的工作会议不能进行下去,“他说一些无原则的话,有的时候大闹,我们也没办法”。遇到这种情况通常的解决办法是,“办公室的人就去把他爱人找来,他爱人能说得了他”。

在很多人眼中,马妻田雅芝是心理不很健康的人,“她收那么多钱,一副强权的架势,马德的兄弟姐妹八个人都相当贫穷,据说他在家乡的哥哥现在住的地方还在用很破的炕席,马德和他们的关系也很紧张,她更是从不接济”。而马德对于妻子从来都表示特别理解,他一直评价田雅芝“勤俭持家会过日子”。甚至心存感激。

知情人说,马德的儿子还在省政府上幼儿园时,马德在海林做县长,妻儿留在哈尔滨过了很艰难的一段日子,“那时换个煤气罐都要田雅芝自己一个人搬,她就搬一层坐一会儿,哭一会儿,再继续搬”。

马德不停地收钱,在很多情况下他根本不知道别人到底送了他多少钱,而他的老婆也不停地收钱,知情人说,马德的老婆自己甚至还穿着带补丁的衬裤,他们的解释是,这些钱都是为了留给儿子。

很多传言说马德事发多少与他们长得一表人才的儿子有关,“他开着高档轿车出入北大,生活糜烂,但这些马德从来不知道。甚至马德为了帮助儿子,破例向市里的一位领导介绍了自己的儿子,希望儿子的项目能在绥化有所发展”。马德出事后牵出很多人来,知情人说,儿子毁在他手里的现实他接受不了。

在市委大院的工作人员记得,2002年春节的时候,正月初八上班,马德初五、初六左右的样子就来了,这时候有几个人过来找他。熟悉马德的人说,马德虽然粗,但并不等于他没有政治头脑,比如他从来不和自己班子里的成员走得很近,和班子里的人也从不交心。

到绥化的人,听到最多的是非就是马德的女人。不同于一般贪官与女人的关系,马德与女人的关系很动物化,很本能,基本没有感情上的交流,也因此,他给这些人买东西送礼物,也不会去买什么值钱东西,有时候甚至到地摊去买。

马德层次不高,品味也不高,而在绥化这样的地方,马德的位置使很多被他看上的女孩子有见到皇帝、得到宠幸的感觉。她们不同于人们熟悉的贪官的女人的模式,她们与马德之间没有任何利益诉求,也因此,马德出事后,有人说没有一个女人前来告发。

在马德种种行事的背后,家庭是他政治追求甚至很多行为动机的出发点。熟悉他的人说,马德很爱他的家庭,他尊重妻子田雅芝,在他的划分中,他与田雅芝的关系被归为“感情”,而和其他女人之间的就是纯粹的本能需要。

马德做官,更像是做江湖。一位得罪了马德而被长时间搁置的某市负责人说:“马德特别重义气,注重感情投资,他很看重别人买不买他的账。”一个马德的对立面说:“我在马德的下面,过年过节也去看他,但是想自己也没有多少钱送给他,也就不去了,马德就会觉得是我有意跟他对着干。”

熟悉马德的人说,马德心理上的追求很江湖,春节期间谁来不来看他被他看得很重,“他就觉得自己是‘大哥’,如果谁不来看他,他会觉得很没面子”。有趣的是,有一个细节,马德曾把一个人送来的存折扔了出去,对马德而言,他认为不熟悉的人要钱不把握;而对于被扔出存折的人来讲,他的猜测就是马德嫌少,正是这样彼此的猜测揣摸,使送钱的价码愈抬愈高,也变成了一个走不出的怪圈。

反腐,一个也不放过

张方

选择买官卖官,黑龙江省委党校科社教研部主任韩健鹏说,一个因素是黑龙江属于资源性省份,计划经济向市场经济转变得慢,新东西的吸引力还不够,因此人们不太有开拓精神,“表现是大事做不好,小事不愿做——延伸到政治领域,就是领导干部更愿意用简单的方法花点钱、暗箱操作,甚至买官卖官。因为在这样计划经济影响强烈的地方,每一个城市容易以最高领导为指向标准”。

在韩建鹏看来,现在的腐败处于一个高发期,“现在非常突出的问题是经济体制转得好一些,而相关的一些体制改革不能很好地与经济体制改革接轨,于是在转轨中出现空洞,这个空洞就是旧体制的监督制约逐渐被打破,而新的监督制约体系没有完全建立起来”。

韩建鹏举例说,“比如说我们有党纪处分,这在过去人们看得很重,现在人们的价值观发生了改变,过去一个党纪处分可能影响到一个人的一生,现在这种影响大大减小了”。

在这样特定的背景下,韩健鹏说,用人方面的腐败已经成为我们党现在关注的重点。从1955年到1975年就一直在中央监委工作,1979年又调回中纪委一直做到1994年离休的原中纪委党委书记、副秘书长杨攸箴说:“小平同志早在70年代就意识到党风问题是改革开放能否稳定发展的前提,中纪委是根据十一届三中全会精神组建的,在那段特殊时期我们的主要任务是落实政策,在平反了冤假错案后,接下来就开始抓党风,当时中纪委另一个重要工作,就是制定和贯彻《关于党内政治生活的若干准则》,主要是针对党风不正。”杨攸箴引用陈云的话说:“党风问题是关系到党的生死存亡的问题。”

杨攸箴记得,中纪委成立时,在它下面成立了一个分支,不叫“局”,而称之为纪律检察室——主要职能是检查腐败和违反纪律的案件,“最初设了一个室,没两年就变成了两个室,现在规模扩展得更加大了,可见中央对这个工作的重视”。

杨攸箴感受深切的另一点是,中纪委这些年的工作要点是,逐渐制订一些党内的法规,使反腐工作法制化,他尤其提到了今年年初中共中央颁布的《党内监督条例(试行)》和《党员纪律处分条例》。前者杨攸箴说非常重要,“修改了很多年今年颁布出来”。

有专家就这两部“条例”指出,它说明我们的执政党在反腐中的指导思想和具体方法越来越成熟——“反腐败工作已经从权力反腐走向制度反腐”。

持这一观点的中纪委制度反腐专家李永忠说,反腐经历了三个阶段,第一个阶段叫运动反腐,当时,对党内出现的腐败问题在执政后怎么解决,毛泽东同志感觉到,需要搞运动来解决。当时频繁的运动确实解决了党内存在的一些不正之风和腐败问题,但是运动反腐的一个致命伤又在于它冲击了经济、文化和政治的发展,人人都在一个不安定的环境当中搞生产、搞工作,弊多利少,所以最后十年文革,也就酿成了十年浩劫。十一届三中全会决定停止搞运动,但用什么来反腐败呢?我们基本上是以领导人的权力来反腐,权力反腐的好处就是比较便捷,它的弱点是因领导者的改变而改变,因领导者注意力的转移而转移,随意性比较大。所以在一些地方和一些部门,如果领导者本身的权力变质了,一把手自己就是腐败分子,他就不可能运用正当权力去反腐败。13年铸一剑,我们党在总结大量经验教训之后,才终于铸就了《党内监督条例(试行)》,这是一部党法,为制度反腐奠定了坚实的基础。

杨攸箴说,最重要的一点是,党的反腐力度是逐渐加强的,“在我离休那年就已经有几个副省长抓起来的案例,现在查处大案要案的力度更大了”。“一个也不放过,是中央查处腐败的基本原则。”