生活圆桌(302)

作者:三联生活周刊(文 / 大仙 王意 江川澜 芭比)

歌颂80年代

大仙 图 谢峰

在“北京爱尔兰俱乐部”,春树送给我一本她编的《八零后诗选》,让我猛然觉得生于80年代开始了他们的时代。我看到春树的一首诗;“我的眼睛那么大,身旁的人那么年轻,我一转身,走进夜色,或者走进厕所。”倒退二十年,像春树那么大的时候,我刚学会写朦胧诗,那时候全中国的文艺青年好像都在写朦胧诗,追求那种月不朦胧鸟朦胧,人不晦涩诗晦涩的意象。

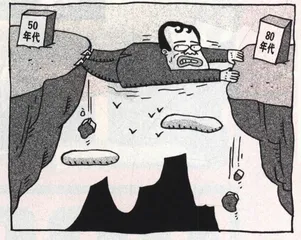

曾经,黑大春在编《60年代诗选》时,对我说,你生于1959,所以把你排除在外。一后来有人编《50年代诗选》,还把我排除在外,说我属于“朦胧后”,应该进入“第三代”范畴。我不服,质问对方,那北岛生于1949,怎么也进了50年代?人家一句话就把我噎死:北岛涵盖50年代。可是,等人再编《第三代诗选》时,还把我排除在外,一打听才知道,“第三代”是指北京之外的现代派诗人。我怎么这么边缘?一气之下,就跟张驰、黄燎原办了本《边缘》诗刊,对主流者全部封杀。

惊回首,我80年代初穿着8寸半的弹力板丝呢喇叭裤、醺着“华灯头歔”在羊杂小馆跟几个车钳刨铣的工友狂吼“宝拳一对,八马双杯”。现在,人家生于80年代的有为青年,唱着张雨生的《大海》,哼着张惠妹《海哭的声音》,海归了。我真想送给生于八十年代一句孙燕姿的名言:统一冰红茶,年轻无极限!

在七彩大世界的七彩之夜,一位生于1980的比外企还有企望的女孩,就像米高·舒马赫获得他人生第60个杆位那样,驾驶着“迷你库柏”在我面前戛然而止,说了句:仙儿哥,今夜的酒我请。而在两年之前,她刚大学毕业和我混在三里屯南街街边小卖部的板凳上,跟我用刚撮完的溜肝尖和经常复发的胆囊炎肝胆相照,她说了句:如果卑鄙是卑鄙者的通行证,那我宁可不要护照。她这句话当时真把我往痉挛的境界打动,差点回家就把护照撕了。

那夜,跟一个生于80年代的女孩在京润水上花园的“水边吧”聊天,她是一个周杰伦的爱好者,她问我:东风为什么要破呢?我回答:西风恶,所以东风破,从字面上理解,西风是恶霸,东风是破鞋。她问我什么是破鞋,我说,曾经,高跟鞋就是破鞋。

当年的电视

王意

我看过三星公司展示的世界上最大的80英寸的等离子电视显示屏。作为演示的是几条观赏鱼的高清晰画面,看上去像是墙上挂了一个真的鱼缸。大屏幕为的是向公众群体显示信息或娱乐节目,但是人们还需要有便携的东西和自己的“私密空间”,于是各种各样的显示屏同时也在向轻、薄、小的方向发展。

我在“文革”期间当“逍遥派”的时候,曾用一个直径3英寸的示波管充做显像管做过一台电视机,插满了20多个电子管的机箱不比现在的14英寸电视机小,屏幕却只有名片那么大。我3岁的女儿可以目不转睛地盯着上面跃动着的绿幽幽的小人看上半天,然后自己编上个故事讲给大家听,倒也别有一番情趣。实际上早在“文革”前。我国的成都红光电子管厂就已生产出了更为先进的显像管了。我在1965年自己装的第一台电视机上就用了国产的14英寸矩形显像管。

“文革”后流行过一阵普及型黑白小电视机,它们的8英寸的屏幕对于今天的单身贵族或丁克家庭来说当然已够大,而要知道那时这么一台电视机的观众群却可能是一个七八口人家庭的全体成员外加大杂院中的许多街坊邻居。于是就出现了各种各样的企图放大图像的办法。最直观的当然是在屏幕前放一个凸面的光学放大镜,但即使只有8英寸方圆的“小型”放大镜的价钱也是很贵的。我的一个同事想了一个高招,用透明的塑料薄片粘成一个枕头模样的曲面空盒,里面装满清水做成了一个廉价的放大镜。透过它看到的是确有放大但明显扭曲了的“哈哈镜”图像,只能自得其乐。这样的水透镜据说在当年的苏联有售,不过外壳是玻璃的,曲面当然要更精密一些。更实用的光学放大装置是所谓的尼科尔透镜片,这是一块一面平滑,另一面压出许多同心圆刻纹的无色透明塑料片。那些同心圆相当于把实体凸透镜的有效曲面分割成的一个个环带,去掉了一般透镜曲面下面那些没有放大作用的“赘肉”。尼科尔透镜片十分轻薄,可以像现在的电脑防辐射屏一样挂在电视机前面,曾风行过一段时间。

当时还可以买到另一种外挂的滤光片,不过不是放大图像用的。它的上面约1/3的区域是天蓝色的,向下逐渐过渡到中间约1/3的淡绿色,然后再向下过渡到金褐色。在黑白电视的屏幕上出现外景场面时,透过它你可以看到蔚蓝的天空、绿色的原野和金色的土地,而罩在近景人物脸上的这三种颜色带究竟反映的是什么,就要看你自己的想象能力和参与意识方面的智商高低了。按现在的观点这可能只是一种廉价的宜智玩具,不过在人们普遍比较严肃的那个时期,它却被看成是一种有助于改善人民群众文化生活水平,从而值得推广的创新成果。一些小有名气的心理学研究者一本正经地探讨过它的三个区域的理想色谱和最佳宽度匹配,而如何染出漂亮而又牢固的渐变颜色则曾是若干技术部门的攻关课题。

作为情人的才能

江川澜

John Updike的一篇小说的开头是这样的:婚姻跟化合物一样,时间长了就要解体。这句话自然比婚姻就如同鞋子,舒不舒服只有脚知道来得高段,这就是我喜欢学院派小说的原因。在莫言的《红树林》里有一句话,男人称道女人的身体:你的身体比柔道运动员还要柔软。这也就是我不太愿意看莫言的原因。《洛丽塔》的开头是发音的语言学,这是我喜欢的原因。《局外人》的开头是:母亲死了。我对加缪的崇敬之心就很有折扣。《安娜·卡列尼娜》的开头是:奥布朗斯基的家里乱套了。这就是古典小说与现代小说的差别。

最近还在读苏珊·桑塔格。读得断断续续,还有中英对照着看,自然速度也就慢了下来。我总是这样,真正喜欢的书不愿意很快看完,愿意在缓慢中,在延迟中,品味书给我带来的狂喜。这个标题是从桑塔格的《作为受难者典范的艺术家》里引用的。她写的是意大利的一位42岁就自杀的作家、翻译家和编辑帕韦哲。她主要谈论的是他的日记。她指出,“他日记的主题一个前瞻性思考的帕韦哲和一个回顾性思考的帕韦哲。他对自己的情感和计划的分析充满了自责、自劝;他思考的中心是自己的才能——作为作家的才能,作为女人们的情人的才能,以及作为一个未来自杀者的才能。再就是回顾性的评论:对自己的一些已完成的作品及其在自己全部作品中的地位的分析,对自己所阅读的书的心得体会。”

桑塔格的文章最令我惊叹的就是这种精炼的概括,文章里的格言警句比比皆是,很少有文化批评者有如此才能。不过这不是今天的主题。

作为情人的才能,这句话让我停顿了一下。这一点在日记中显现再自然不过。在学院生活里,学术以外的八卦莫过于此。在很多茶局和饭局里,我听到过不少这样的评估。听到那些熟悉的名字,按张爱玲的说法,那些铁骨铮铮的名字和一场乏味的、丑闻式的恋爱发生关联的时候,油然而生的感受就是:他们缺乏作为情人的才能。

最起码,当事者应该有足够的能力,以秘密的不为人知方式保护自己的情人。用格雷厄姆·格林的话来说就是:我要用沉默来保护我所爱的女人。英国作曲家埃尔加写过一首著名的协奏曲,“致A”,但他一直没有说出过她的名字。海德格尔也是此中好手,他和阿伦特都具有杰出的作为情人的能力,在这种关系中一同得到了提升,完成了杰作。

生活中这种被搞糟、弄坏的事情太多,很多人喋喋地说起自己的艳遇或者情事的时候,或者被别人说起的时候,我就想到这个词组,确实,情人的才能不是每个人都能具备的。

涅莫夫与优雅态度

芭比 图 谢峰

奥运赛场很残酷,你能看到小将春风得意的张扬,也就能看到老将英雄迟暮的无奈。涅莫夫成了奥运赛场上完全的配角。看台上的观众都在为美国的保罗哈姆、日本的富田鼓掌欢呼,28岁、拥有9个奥运和世界冠军头衔的涅莫夫还在与一群小伙子们竞争。

1996年亚特兰大,如日中天的涅莫夫力夺团体、跳马两枚金牌。4年后的悉尼,涅莫夫又将单杠、全能冠军奖牌挂在了胸前。但这一届,涅莫夫恐怕要空手而归了。

现在的体操比赛是越来越不好看了,因为“老相识”们一个个地,不见了。去年世界锦标赛的鞍马决赛便如此。瞌睡中竟然瞥见鞍马一侧的一行字母“LONGINGS”。啊,浪琴表,优雅态度,再也找不到比鞍马更match的载体了。当然我知道,LONGINGS的优雅态度性别为女。可是鞍马,飘忽均衡依托于深厚内力,如书法中的颜体,绝对的刚性优雅。

话虽如此,没有涅莫夫的鞍马比赛总让人感到灵性缺失。说的露骨一点,就是长腿缺失——那双孤绝于体操运动员中的、穿着白色的长腿。当年李小双与涅莫夫明争明斗的是全能,鞍马的比赛实际上带有表演性质。惟其若此,才有了涅莫夫出演的绝版优雅态度,身心一致的飘逸。或许能拿到第二第三吧,鞍马需要的是那张俊秀俏皮的笑脸,而非迫不及待地写满血与泪的苦瓜脸。在涅莫夫与李小双的双雄时代,我这个“我国观众”把最深情的目光都献给了涅莫夫。

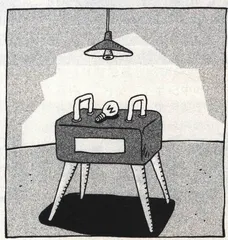

那时看过一个发自塔斯社的人物特写。“涅莫夫,年轻英俊的世界冠军,住在国家分配给他的一间20平方米的房子里一一既是客厅又是卧室。仅有的一盏吊灯的灯泡似乎是坏了,一到夜晚一片漆黑。整间屋子一片狼藉……”嘴巴稍稍作“0”型后很快便镇定下来。本来嘛,俄罗斯就是一个特别能穷着优雅的民族。据说莫斯科的古惑仔们要想出人头地,首先就要雄霸鲜花市场。在这个物质生活与精神生活向来井水不犯河水的国家,还有什么是不可思议的呢。

镇定下来的少女又情不自禁地浮想联翩了。涅莫夫穿着白色的家居服,优雅地站在凳子上换灯泡。灯亮了,他坐下来优雅地阅读一张报纸或是一本书。啊,有人敲门,这么晚还有朋友来吗?他优雅地开门,“您瞧,我这儿可真够乱的……”然后他们喝着啤酒,谈笑风生。

涅莫夫的刚性优雅不老。没错,他是存心不来参加现在的瞌睡比赛的,为了要让人记住还能优雅、还有传奇的90年代。他一定不告而别,去到某个不为人知的地方,安静而优雅地活着。为了让我几十年后在孙女们为那些“X+1”时代的毛孩们尖叫时独自傲然,“我年轻的时候有涅莫夫,真好”。