谁的汽车?谁在捍卫?

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

《道路交通安全法》的实施,不仅严格约束出行者,并对执法者也提出了更高的要求

从权贵到中产,中国车主的身份描述

多数中国人早已适应了种种巨变,在一个人均GDP1000美元的国度适合推销售价10万美元的豪华车吗?在目前的中国,这样的疑问会遭到嘲笑。高度细分的汽车市场,一再扩充着中国整体汽车市场的容量,也帮助描述中国阶层变迁和身份确认。“从汽车工业的角度说,中产阶层一定程度上是由分级供应商的出现而产生的”,戴姆勒·克莱斯勒中国区总监毛凯琳说。

作为交易和展示平台的“车展”让这些年汽车产业在中国的变化看上去更富戏剧性。汽车评论人钟师说,1985年,中国首届国际车展在上海举行,73家汽车公司参加了该次车展,展出规模为15000平方米,多数人第一次公开见到桑塔纳轿车就是在这次车展上。“当时组装的桑塔纳被看作是‘进口车’,奇妙而诱人。”钟师说,20年后的北京车展上,奔驰公司前所未有地在本土之外重装排出最豪华的阵容,福特更是拿下两个展馆5000平方米展位。

“那个时代的桑塔纳的确是权贵和身份的象征,”钟师说,“桑塔纳时代,只有国家行政机关有一定级别的官员才配车。一般来说,县团级干部地方上配的是原上海拖拉机厂生产的上海牌轿车,部队里就配个北京吉普212,说是吉普车,其实也就相当于越野车。如果是局级以上,就坐个伏尔加,苏联生产的,苏东贸易的时候引进的。军级的高级官员配的是海鸥,到了部长一级,坐一汽的‘红旗’。”

一直到90年代初,即使是单位买车也需要政府的批文,才能获得指标。1981年就开始自己的汽车生涯的原湖北省汽车工业总公司经理孙伟说:“如果有一个成本价为15万的桑塔纳购买指标,那么即使你手里没有车,只是将这个指标转手,就能多挣1万元。”他说,90年代初的桑塔纳相当于今年市场上的本田。正因此,80年代中后期出现走私轿车狂潮。

1992年,中国汽车行情出现了一次大的攀升,但当时最好销的车是工程用车,类似于翻斗车、油罐车这样的运输工具开始进入消费领域。而此时,已经有一些先富起来的人开始拥有了自己的私家车。按孙伟的话说,“这些买车的人主要是影视圈里的,人数非常少,买的车主要是国产的夏利、北京吉普或者126p波兰进口的迷你车。一些企业贸易公司的商人以公司的名义买车,然后自己用,用的最多的是日本的皇冠和蓝鸟。而一些中外合资企业则会有像奔驰、宝马这样的欧洲豪华进口车”。

“到了90年代中后期,私人买车的越来越多。但是以1995年为限,之前购买私家车的主要有两部分人,一部分是通过合法劳动做生意积累致富的,一部分是趁当时国民经济混乱的时候混水摸鱼的暴发户。”孙伟进一步分析说:“前一部分人买车以桑塔纳为主,虽然也有买类似于奔驰这样高档轿车的,但更多的人选择的是中低档车。而后一部分人则喜欢买价格在20万元以上的高档轿车。像我有个朋友靠走私一夜暴富,当时就买了两部奔驰,320和560。”

有数据表明,在1999年,全国整个私人购车接近50%,其中轿车为30%多。而到了2002年上半年,中国生产汽车154.8万辆,销售汽车154.4万辆,造车与卖车几乎等速,私人购车已经超过68%。2003年北京市销售汽车40.8万辆,销售额近500亿元,与2002年的销售量相比增长了56.5%。北京在2000年2月私家车数量首次超过公务车,至6月私家车总量突破100万辆。而根据亚运村汽车市场的统计,售出的汽车90%是私家车,其中购买最多的是夏利、吉利和宝来。

南京大学社会学系主任周晓虹教授说:“1986年改革开放私营业者增长,1994年三大汽车集团发展提速,2000年中国加入世界贸易组织,2003年国民经济保持高速增长,这四个阶段都产生了新的‘中产阶层’。”

在北京和其他相当规模的大城市,一些新商品房小区越来越挤的停车场和中产阶层的快速膨胀不无联系

法律抵制者和他们期待的空间认同

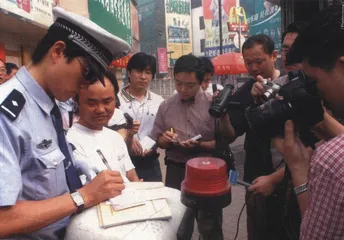

2004年6月10日,合肥市按照《道路交通法》对违反交通行为的行人开出了针对行人的第一张罚单

2004年6月23日,郭某因交通肇事后逃逸,使其成为《道路交通安全法》实施以来在沈阳第一个被终生禁驾的机动车驾驶人

在北京和其他相当规模的大城市,车和阶层的关联要更显见,一些新商品房小区越来越挤的停车场和中产阶层的快速膨胀不无联系。人民大学社会学系郑杭生教授所著的《当代中国城市社会结构现状与趋势》一文中指出:“他们(中产阶层)在资源获得和生活机会方面表现出了相当的优势。”

对于北京一个月收入8000元的中产之家而言,他能够承受的住宅消费上限是月供2600元,首付8万元~10万元。这样一个承受力,他可以买100平方米大的经济适用房,也可以买50平方米的市区公寓,于是中产阶层在其可控的经济实力范围内买多大的房子就不是一个经济问题,它正越来越显示出是一个社会问题。

“先是大厅小卧。在一套150~180平方米的公寓里,客厅从90年代初的20平方米变成了90年代末的40平方米甚至50平方米。而所谓的小卧也不过是从20多平方米减到十七八平方米,所以居室的面积在这一轮风潮中便已扩大了几十平方米。大厅小卧示范的空间布置和家居风格一时间成了中产之家的典型梦想,在这一场逐梦过程中,中产阶层将面积扩大视为提升生活品质的一个重要标志。”一位房地产商在接受京城某媒体采访时说。

“经历过大厅小卧之后,开放式厨房又给中产阶层提供了一个新的梦想模板,开放式厨房使中产阶层既实现了新生活的梦想却无需扩大面积。在这一轮风潮里,户型即不同空间在一套住宅中的位置、比例则是中产阶层们构筑新生活的内容。”

“中产阶层在价值观念方面,注重个性,追求舒适的个人生活,注意维护自己的权益。”郑杭生说,和购买房产、车产相同,对于房产、车产所占空间的思考逐渐成为一种维权运动,成为一种时兴。

《中国文明论》一书的作者、作家北野就曾亲身体验过这种“维权”。北野生活在北京有名的中高档社区“银枫家园”。银枫家园2001年开始入住。然而,银枫家园像所有的新型小区一样,入住开始的第一个活动就是“维权”。也就是与开发商和物业斗。经过斗争,十几户积极分子中涌现出了几位令大家佩服的斗士,有从国外回来的学者,有律师,都有个鲜明特点:谁胆大,谁极端谁就是英雄。

北野说:“2002年1月原来的那家物业公司在没经过业主同意的情况下把地库停车价从每月350元提到450元,这引起了业主的强烈不满,在一些人的领导下,把小区行车道堵了,以致车子塞满了整个院子,一直漫到马路上。双方僵持了两天,最终开发商服软,同意所有业主无条件免费在地库停车。堵车行动的组织者由此成了小区的维权英雄,其中有几个人在后来当选为管委会(当时不叫业主委员会)成员。”

而此后北野惊奇地发现斗争积极分子中有相当一部分人是不交物业费的。后来越来越多的人不交物业费,什么物业公司都无法维持,造成没有保安、汽车乱停、没有人收垃圾的灾难性局面。而银枫家园的房产所值也因此大打折扣。

与此相类似的,大西洋新城的业主与物业管理者之间的纠纷也是“剪不断,理还乱”。这样的纠纷在城市里已屡见不鲜。根据国家发改委公布的2002年六大举报热点,物业管理就位居其中,而在消费者协会接到的投诉中,有关物业管理的案件也多到前三。

上海师范大学人文学院历史系教授萧功秦在他的论文《当今中国的中产阶级与知识分子》中说:“中国当今的中产阶级还有其自身的弱点。在涉及政治社会方面的问题时,他们主要以自己的切身利益作为参照点,他们中大多数人缺少超越自身利益的、更为前瞻的社会关怀。”

一位社会学家就此次交通法规的修订发表评论说:“中间阶层既可以通过制度化的方式,也可以通过非制度化的方式获取自己希望拥有的资源。资源分配的结果,不仅仅是正式规则和制度的产物,在相当程度上还是社会成员各种非正式互动的结果,是人们‘建构’的产物。这种‘建构’行为不仅会影响到资源的分配,而且会给正式的制度安排和权利关系以极大影响。”

国外交通事故的归责原则

大陆法系:无过错责任或严格责任

大陆法系国家如德国是最早采用无过错原则来处理交通事故的,法国一般被认为采取严格责任,其实二者在实践操作时并无严格界限。从法律本身的逻辑来解释,采取上述原则的原因在于大陆法系国家侵权法并不发达,相反,其统一于债法之中,而债法的严格责任再加上现实的需要,很自然地就过渡到无过错原则。但是,这种无过错责任并非使致害人无免责事由,如果致害人能够证明事故是由于“不可避免(不可抗力)”的事件、受害人、第三人过错或动物引起,而致害人已尽到高度注意义务且非机动车辆障碍或操作失误所致,则致害人可以免责。同时如受害人对事故发生有助成过失的,则致害人可以减轻责任。

英美法系:过错责任

英美法系是侵权行为法比较发达的国家,尽管基于现实的呼应和公正的要求,处理交通事故时需要采取无过错责任,但英美法系国家至今大多仍采取过错原则。其理由仍然是传统侵权法的解释:每一个有理性的人,都对社会负有谨慎义务,如果已经保持高度注意义务,则不能承担责任。但这种理论并非对“从身份到契约,再从契约到身份”、“分配正义”、“侵权责任从仅仅道德评价到结果归责”的否定,实际上英美法系在以另一种独特的方式实践着事实上的“无过错责任”。在美国:在过错责任的前提下,观念上一般认为对交通事故的产生致害人是有过错的,不过这需要复杂的司法程序认定;美国大多数州实行机动车第三人强制险,甚至一些州使每一个领取驾驶执照的人投保责任险。由于美国的保险业比较发达,除非保险公司能够证明事故是受害人自身的原因造成的,其一般都能对受害人进行充分的赔偿。在英国,过错责任大部分是以过错推定为基础实行的。这样即使是过错责任,其处理结果的公正性同大陆法系国家并无区别。

日本:近乎无过错责任

日本在1955年制定《汽车损害赔偿保障法》之前,世界上已经有很多国家为确保对受害人的救济采取了一系列对策手段,日本也正是在吸收这些国家经验的基础上规定了机动车第三人强制险和近乎无过错责任。受害人只要具备如下条件,便可使致害人承担损害赔偿责任:被告属确能支配汽车并享受便利的人;损害是由于汽车运行发生的;必须损害了他人的生命和身体(而不包括财产损害)。不过致害人如能证明仍可以以下同时具备的三个条件而免责:自己或运输人对汽车的运行未怠于注意;汽车没有构造上的缺陷或机能上的障碍;被害人或运输人以外的第三人有故意或过错。实践中基于对人权的保护,强调驾驶人员注意义务,免责很少发生。

另,交通事故损害赔偿采用无过错责任,奥地利是1908年,德国是1909年,意大利是1912年,瑞典是1916年,苏联是1922年,荷兰是1925年,芬兰是1925年,挪威是1926年,丹麦是1927年,瑞士是1932年,日本是1955年,法国是1985年。