为什么喜爱赵忠祥

作者:李菁(文 / 李菁)

赵忠祥最早为人所知还是在20世纪70年代他进中央电视台做播音员的时候。1976年的1月12日,周恩来的遗体被送往北京八宝山火化,数十万民众赶到十里长街送行。当天晚上,有条件从小小的黑白电视中收看这一历史场景的人们,被一个声音深深地打动。这个带有磁性的男声颤抖地把白天发生的一切描述给全中国和全世界,那悲怆苍凉的声音,把民众对伟人的哀思表达得如泣如诉。这个男播音员正是赵忠祥,随后这位当时中国惟一的男性电视新闻演播员敦厚、朴实的形象,以及他独具特征的嗓音,借助黑白电视机开始映入人们脑海。

但在当时,电视媒介的受众也相对有限,据说在1976年全北京市只有440台黑白电视机。当年和赵忠祥一同从学校被挑选为播音员的吕大渝说,一直到1978年才抽到一张电视票,买了一台9英寸黑白电视机,第一次在家里看到自己的荧屏形象。赵忠祥曾回忆:“1994年他访问美国时,曾对CBS著名主持人丹·拉瑟(Dan Rather)这样描述:‘中国中央电视台1958年成立时,全国只有50多台黑白电视机。我做了三年新闻播音工作,走在大街上没有人认出我来。我的祖母一直到去世,始终都弄不明白她的孙子是做什么的’。”

初进电视台时吕大渝和赵忠祥分别是16岁和18岁,受理想主义教育感召,他们每天早上5点起床,约在19路汽车站见面,一同到北海公园找老师练声,“三年春夏秋冬都是如此,也不交男女朋友。因为当时人手少,只有赵忠祥、沈力和我,所以不光是新闻节目,还有许多像少儿节目也要上。那时不像现在有提示机,所有稿子都要事先全部背下来。读音方面也很严格,四声读错了都是重大错误。”吕大渝回忆,像那个年代一心向上的年轻人一样,她有一空就跑去练舞蹈形体课,而毕业自22中、原是体操运动员的赵忠祥有空也常去练体操。

随着赵忠祥播音水准的不断提高,他的工作范围日益扩大。后来随邓小平访美时,他作为中国第一位“电视记者”在白宫采访了美国总统卡特,他甚至被当地新闻界誉为“中国的沃尔特·克朗凯特”。

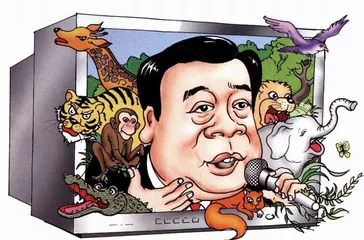

1980年,中央电视台引进了60年代便开始在国外兴盛的《动物世界》,赵忠祥自己也没有想到,此中的解说不但使他的声音内涵得以拓展,也由此确立他更为大众所接受和喜爱的地位。

“在《动物世界》的解说中,我找到了一种我最喜爱的风格。”赵忠祥在《动物世界》的解说中,不仅在语音形态,而且在句子、语段表达方式上都动了些“手术”。广州大学传播系教授应天常分析道:“他把静态的书面解说词融于充满动感的画面,强调感情与浓郁的诗情。他突破常规的断句方式,完全从语势、语感、内韵节奏等表达的需要出发设计语气,取舍停顿。”吕大渝也说:“他的播音强调了《动物世界》的动感与观赏性。”

《动物世界》一播就是24年。后来的《人与自然》是《动物世界》的延续,在这个节目中,赵忠祥充满情感的播音品质更得到了淋漓尽致的发挥。有一次,节目请陈佩斯讲了一段他和一头骡子的感情故事,讲到动情处,陈佩斯泣不成声。赵忠祥默默地听着,眉头紧蹙,双眼都是湿润的。由此人们都由衷感到了赵忠祥的温厚、善良和真诚。

吕大渝说赵忠祥“有语言塑造能力”,那种既“厚”且“温软”而偏“低沉”的声音和气息,之所以为广大受众所接受和肯定,显然得益于“文革”后整个播音界“高亮”的衰微。赵忠祥敏锐地领悟并成功投合了这种需要。一位作家曾这样调侃赵忠祥的特殊地位:“这地球上只有一个12亿人口的中国,中国当时只有一家中央电视台,中央电视台一个时期内只有一位男新闻播音员每天出现在电视屏幕上,一个时期内只有一套《动物世界》节目……”

作为一个严谨持重的“新闻人”把晚会节目主持得意趣盎然,是赵忠祥的又一个自我提升。赵忠祥说:“在中国,前十余年中,主持人形式发育得最好的,恰恰在综艺节目。”赵忠祥正是从主持《正大综艺》开始,进而主持春节联欢晚会,成了全国人民过年时不可或缺的重要人物。他所感动大家的,还是充满感情的叙述中的亲情,大家从他身上感悟到的是一种大家所需要的亲和力。

几年前的一场春节晚会上,宋丹丹扮成一个小脚白发东北老太太,一脸渴望地喊出了一句“我十分想见赵忠祥!”镜头马上摇向了那个被“十分想见”的人,在全国亿万观众面前,打着红领结的赵忠祥慈祥地笑了。这大概是大众喜爱赵忠祥情绪的一次最公开最彻底的宣示和表白。