数码朋克的“二次革命”

作者:三联生活周刊(文 / 朱步冲)

《我,机器人》导演亚历克斯·普罗亚斯

布鲁斯·斯特林

威廉·吉布森

人工智能

以“梦工厂”自居的好莱坞并非只会粉饰太平,几乎每年它都会应景地推出几部有关人工智能向它们的造主人类反戈一击的票房重磅炸弹,继2002年的《人工智能》,2003年的《终结者Ⅲ》与《黑客帝国——矩阵革命》后,今年这个萧规曹随的光荣任务,就落到了《我,机器人》的肩上

与沃卓斯基兄弟或斯皮尔伯格等撑起好莱坞半边天的科幻巨擘一样,幕后操刀这部改编自阿西莫夫同名短篇小说的电影导演亚历克斯·普罗亚斯也是一名怪才。他常常半开玩笑地将自己未能获得高中学历归咎于这位奠定人工智能与机器人基本理论的偶像作家:“当我于7年级读到他的短篇小说《黄昏》时,我立刻被这些奇妙的机器人所迷住了,从那一刻起,我就把导演一部阿西莫夫的作品作为我毕生的努力目标。”

不过在尖酸的媒体人士眼中,普罗亚斯并不是一个循规蹈矩的改编者。“这部暑期热门影片可以被看作是囊括科幻电影50年历史的大杂烩。”《纽约时报》的影评作家A.O.罗宾逊说,“在阿西莫夫式冲突的故事构造中,我们看到了来自《机械战警》中的邪恶跨国公司,从《少数派报告》里跳出来的未来执法者,以及源自《终结者》系列的机器杀手。”对于这些指控,普罗亚斯显得胸有成竹,“虽然阿西莫夫制定了著名的机器人三原则,但他本人也清晰地认识到这些单纯基于数理逻辑的概念无法适应复杂的人类社会;所以要想彻底表现戴尔·斯邦纳(影片男主角)的困惑,就必须要借助一点别的灵感。”

在这些“别的灵感”之中,无疑包括了曾于20世纪80年代风靡一时的数码朋克主义,与专注于浩瀚未知的宇宙空间与地外生命的前辈科幻作家们不同,这群以威廉·吉布森、布鲁斯·斯特林、杰克·丹与约翰·谢尔利为首,崛起于80年代的反技术分子却热衷于描绘一个由缜密的电脑网络控制,充斥着人工智能机械,却混乱的城市化世界,而独往独来,漠视规则的“反英雄”如黑客,破解专家则是他们笔下雷打不动的主人公。“很显然,威尔·史密斯扮演的戴尔·斯邦纳就是一位数码朋克类型的英雄,他固执地反对不加考虑的机械智能化,并对推动这一趋势的跨国联合企业有一种天生的不信任。”在被问及主人公的性格时,亚历克斯·普罗亚斯毫不犹豫地说。

“如果我们撰写一部数码朋克式的弗兰克斯坦因,那么怪物肯定是一家国际垄断企业精心研发的产品且被大量克隆或生产。”数码朋克新锐作家杰克·沃马克在接受《连线》杂志采访时表示,“它并非心怀恐惧,远离人群,而本身就是这个光怪陆离的技术统治城市的一员,并与我们一样渴望逃离它的造主。”的确,与阿西莫夫等“硬科技”派科幻作家所秉承的技术乌托邦与进步理论不同,数码朋克写作者则从60年代的“新浪潮”文学,朋克无政府主义中汲取灵感,而80年代初期个人计算机的普及与跨国垄断企业的崛起,又为他们增添了反技术控制的主张。1984年春,布鲁斯·斯特林在加州创办了数码朋克杂志《廉价真理》,这份始终没有获得正式刊号,只有短短三年寿命的小众刊物一下子成为了先锋科幻作品的宣传阵地。在这份完全平等主义的杂志上,所有作者都以网络ID或者笔名出现,以防止任何个人崇拜与拉帮结派的苗头,威廉·吉布森的成名作《神经漫游者》最初的几个章节,就出现在它的创刊号中。吉布森在这部描写一位网络空间中的雇佣猎手的作品中,首次提出了“虚拟化生存”的概念,并独出心裁地将无所不包的全球计算机网络及其外延称为“母体”(Matrix),为25年后沃卓斯基兄弟的《黑客帝国》提供了最重要的启示。

精明的好莱坞当然不会放过这个意味着巨大商机的非主流文化现象,以挽救科幻电影在战后近30年的低迷。早在1982年,曾执导《异形》的硬派导演罗德尼·斯科特将数码朋克祖师菲利普·迪克的名作《机器人会梦见电绵羊吗?》搬上银幕,这部名为《银翼杀手》的另类科幻影片大获成功,从而迎来了“数码朋克”风格在整个80年代对于好莱坞科幻影片的统治。“无论是机械战警还是T-101,这些形象不仅是科幻艺术家们对于数码时代统治一切的焦虑,更反映了作为越来越被动的大众消费者对跨国公司资本的恐惧。”著名影评人、柏克利大学传媒与现代文化研究专家罗宾·伍德在著作《新保守主义与后现代电影》中谈道,“正当《神经漫游者》出版的时候,史蒂夫·乔布斯的麦金托什计算机已经售出了50万台,IBM正在推敲微软设计的操作程序,任天堂也发行了它著名的8位游戏机FC,娱乐与政治,经济生活的界限如此模糊,似乎小说所描写的恐怖局面近在眼前。”

不过,自1991年《终结者Ⅱ》上映后,数码朋克那种“危言耸听”的冰冷风格终于使观众感觉到了一丝膩烦,再加上第一代开山人物的纷纷封笔,一时间“朋克已死”的论调喧嚣至上。首先是著名文化批评家托马斯·迪什在《纽约客》上抨击数码朋克流派的科幻小说也陷入了陈腐的窠臼,内容不外乎针对电脑的暴力革命,迷幻药物与游离于社会网络之外的边缘人,并且已经被好莱坞招安,将愤怒化为了源源不断的票房收入。而《连线》杂志的撰稿人保罗·萨佛更是认为数码朋克运动与60年代的“垮掉派”,70年代的嬉皮士一样,由于曲高和寡,组织松散,已经在90年代初寿终正寝。

然而出乎反对者预料的是,在沉寂了将近10年后,数码朋克又迎来了它的第二个春天,并以更广泛的形式影响着这个世界。除了以《黑客帝国》、《少数派报告》等新“数码朋克”风格的艺术作品,更加普及的计算机技术与互联网使得全世界的青少年都有机会参与到这场虚拟空间的无政府主义革命中去;从因提供免费音乐下载而被全美唱片协会起诉的美国少年安妮·蕾丝,到“震荡波”病毒的制造者,德国少年黑客斯万·贾斯查因,都可以看作是菲利普·迪克精神的继承人;而《连线》与《问答2000》,也继续扛起了《廉价真理》手中的大旗。正如数码朋克新锐作家杰克·沃马克所说的那样,“数码朋克精神之所以不会消亡,是因为它所描绘的那个冷酷、精致、无人性的人工智能新时代正在急速向我们走来,而除了利用人类自身的智慧来对抗外,我们毫无选择”。

电影中的经典机器人

1927年《大都市》(METROPOLIS)中的人造人玛丽亚(FALSE MARIA)

1951年《戈顿》(GORT)中的自动卫士

1956年《罗宾的机器人》

1971年《寂寞狂奔》(SILENT RUNNING)中的哈瑞和杜威(HUEY AND DEWEY)

1973年《枪手》(THE GUNSLINGER)

2001年《人工智能》中的乔(GIGOLO JOE)

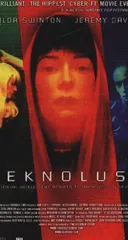

2002年Teknolust中的最佳女性机器人RUBY

20世纪初的弗兰肯斯坦,不过主角不再是用化学方法造人,借助30年代电气技术的流行,全金属的电子机器人被想象了出来,疯狂科学家模仿妻子创造的人造人玛丽亚在今天看来也是韵味十足。

外星男子被误伤,地球女士出手援助。愚蠢的军队包围了飞碟,而守卫飞碟的机器人卫士静默在飞碟旁等待主人,如果24小时内主人回不来,机器人卫士将扫荡一切。

将《金刚》机器人化,成为了50年代流行的思维方式。星球大战中的机器人很大程度上受到了此片的影响。

布鲁斯·邓恩谋杀了他的全体宇航成员,并且劫持了运送地球上最后一批温室植物的太空船。但是孤独一人的邓恩在宇宙中漂泊狂奔,为了找人跟自己打牌,他改造了维护温室植物的机器人,于是哈瑞和杜威成为了宇宙中机器人版的亚当和夏娃。

一个爵士舞机器人被未来所遗忘,在大多数人形机器人评选中乔总是被视作最佳男性机器人。

好莱坞第一次使用电脑CG动画参与的机器人题材,完全以人外表出现的机器人想象也就此诞生。

一半人类一半机器的女性机器人存在于最后的男权时代,机器人间的虚拟性爱被编剧创造了出来。

活了200年的人和写了470本书的人

苗炜

阿西莫夫

“我,机器人”,这个小说名字最早出现于1939年,小说作者是依安多·宾德。当时19岁的阿西莫夫从中找到灵感,写出了他自己的第一部机器人小说《罗宾》,小说里的机器人保姆比较符合我们今日的设想——能干活,不说话,不介入家庭矛盾;但阿西莫夫的第二个机器人小说《理智》就把人类置于危险之中,一个叫柯蒂的机器人在“太阳站”上工作,他负责转换太阳能并将之传输到地球上,但他不相信自己是低能的人类制造的,他觉得地球不过是一个幻影,一场太阳风暴即将来临,如果柯蒂不保护能源光束,地球就完蛋了,两个“维修工”前往太阳站说服柯蒂,最后不过一场虚惊,机器人还是要按照人们预定好的程序办事,他的自尊心并不重要。

1950年,阿西莫夫将自己9个关于机器人的故事结集出版,毫不客气地用了《我,机器人》作为标题。他的“机器人三定律”在1941年的一篇小说中问世,有分析说,这个“三定律”参照了牛顿三大定律的句式,有矫揉造作、假装科学的味道,但最新的电影《我,机器人》已经把它简单化了——机器人“不能伤害我们;听我们的;保护你自己”。

早在1977年,好莱坞就购买了《我,机器人》的电影版权,《第三类接触》、《星球大战》当时在全世界引起轰动,当年的编剧艾利森将《我,机器人》的剧本写到了200万字,阿西莫夫本人认可当年那个据说很“前卫”的剧本,但他自己不太愿意与好莱坞合作,尽管他曾经和斯皮尔伯格、伍迪·艾伦等导演有过接触,但他说过:“我讨厌好莱坞,总想办法躲它远点儿。”

目前在美国票房排行榜上位居第一的《我,机器人》,只是借鉴了阿西莫夫小说中的某些元素,而不是改编他的作品,更不是要为了向50年前的小说致敬。有一位美国影评人在看完电影之后总结了“机器人科幻电影三定律”——第一,导演必须遵守空间、时间以及运动的定律,除非他的电影就是要颠覆空间、时间或者运动定律的。但千万别以为电脑做出来的画面就真实。第二,导演不要炫耀特技和动画效果这类东西,这种类型片的导演都很蠢,不需要这样掩饰。第三,导演不要为了取悦青春期观众特意卖弄打斗和飞行镜头,孩子的反应能力跟认知水平成反比。这篇影评说,《我,机器人》违反了这三条定律。

阿西莫夫拥有众多“fans”,所以也会有一帮“阿西莫夫原教旨主义者”,他们觉得日本奥姆真理教从阿西莫夫的“救世”思想里找到灵感,“基地”恐怖分子看了他的“基地三部曲”才为自己取了那么个名字。现在他们说,电影编剧和导演曲解了阿西莫夫。

最近,霍金在修正他的黑洞理论时说:“我要向科幻小说迷道歉,因为你们不能通过黑洞去畅游另一个宇宙。”也许,霍金的理论会被小说家、通俗电影曲解,但说通俗的好莱坞曲解阿西莫夫,把后者抬到一个科学大师的地位则有些莫名其妙。

阿西莫夫的作品数量多,质量参差。在他1992年去世时,他出版了470本著作,包括科幻小说、文学名著的注解本、打油诗等10个门类。《纽约时报》在他的讣闻中统计——他的头100本书花了237个月,差不多是20年的时间,完成于1969年10月。接下来的100本在1979年3月完成,用了113个月,9年半的时间,也就是每一年写10本。再下来的100本用了69个月,1984年12月完成,不到6年的时间。这种生产能力就像是廉价饭馆,饭菜的味道可能不会让你满意,但大厨炒菜的速度让你惊叹。阿西莫夫的生产能力使他成为科幻小说作家最好的象征:想法多,创作速度快。阿瑟·克拉克,英国科幻小说作家,他经常会接到一些读者来信,向他诉说关于科技的种种奇思妙想,这个英国绅士以一种幽默的、恶作剧的心态这样回信:阿西莫夫先生肯定会对您的想法感兴趣,他的地址是……

提到机器人,人们经常会说到阿西莫夫那部《活了200年的人》,主人公是个机器人,他的理想是变成和人一样的人,他活了200年,随着科技的进步不断改造自身的组织,争得了与人一样的权利,但他最后意识到人总是要死的,这种脆弱使人区别于机器,于是他决定死去。

佳能DV与《可可西里》一起见证环保实录

2004年6月30日,华谊兄弟广告有限公司联合佳能(中国)有限公司在北京宣布共同举办主题为“用佳能DV寻找绿色世界,重返《可可西里》”的电影整合宣传推广活动,本活动旨在宣传电影《可可西里》的同时,通过广泛的社会参与向大众宣扬正确的DV文化,唤起大众对于身处各种形态环境的关注。同时,这是佳能公司今年继推出具有两百万像素的MVX25i/MVX20i摄像机之后,在国内所举办的最重大的DV宣传活动。

据了解,电影《可可西里》是一部反映生命历险的故事片,它通过猎杀藏羚羊和阻止猎杀藏羚羊这个故事载体,讲述了人在绝境当中的生存挣扎,讲述了人与自然的相互抗争,同时也讲述了人从自然中获得的力量,并用这种力量来拯救濒临灭亡的藏羚羊的环保故事。

本次系列电影整合宣传推广活动共包括四部分。其一,是刚刚完成《可可西里》后期制作的导演陆川以自己平时的生活、工作状态为原形,制作拍摄一条与本次环保DV大赛以及切身使用佳能DV相结合的宣传片。

作为整个活动最为吸引大众眼球的一部分,佳能公司和华谊兄弟公司还将联手在稍后举办“用佳能DV寻找绿色世界之佳能DV训练营”活动,冯小刚、何平、陆川、张黎四位国内知名导演将分别在北京、上海、广州、成都四大城市的四所知名高校“授课办学”,通过多种形式,面向大众普及影视文化知识,阐述艺术理念,与DV 爱好者交流个人感悟,对DV爱好者们亲自指导、现场点评。

而作为本次活动的最重要的一部分。用“用佳能DV寻找绿色世界,重返可可西里”之环保题材DV大赛也将在7月1日正式启动,本次大比赛设立了DV剧本以及DV影视片两项征集评选。参赛的DV影视作品和DV剧本作品都将通过网上投票与专家评定相结合的方式,评选出各个项目获奖者。

而本次活动的高潮无疑将出现在9月初的“用佳能DV寻找绿色世界之重返可可西里体验极至美丽”大型主题环保活动上,届时DV大赛各个奖项的获奖者以及训练营的幸运参与者将获得与陆川一同重返可可西里,并在陆川及其助手的指导下用镜头记录下壮美高原的瑰丽景色。

针对绿色环保的野外拍摄对DV提出的更严格的要求,佳能公司为配合本次活动特别向DV爱好者推荐了两款DV产品,分别是XL1s以及新品MVX25i/MVX20i。这两款各项技术指标均表现优异的机型分别针对发烧级DV爱好者和家庭DV爱好者。佳能XL1s是惟一一款可更换镜头系统的DV产品,是佳能光学技术与电子技术完美结合的成果。而丰富的配件是数码摄像机获得更佳拍摄感受和拍摄效果的有效补充。另外佳能的DV具有超级夜景模式和夜景模式,在各种光线下,用户都可以开启LED灯,同时快门速度自动调节,为暗光线下的拍摄带来极大的方便。

而佳能新推出的新款数码摄像机MVX25i和MVX20i,这两款机型采用了RGB原色滤镜和220万像素CCD的全新技术组合,实现了以往只能在3CCD系统中才能获得的清晰图像和色彩还原。并且由CCD获取的图像通过佳能独有DIGIC DV处理器进行信号处理,可以带来出色的200万像素分辨率静态图像。

DV产品的推广普及,培养了数码摄影的业余爱好者——DV一族,甚至有人预言,世界范围的的DV影像文化时代即将到来,市场的扩大,性能的提升,价格的走低,这一切都注定了数码产品普及的必然。在DV文化形成的重要转型时期,一直致力于影视文化建设的华谊兄弟以及佳能共同注意到了DV文化中一些阴暗、晦涩、边缘的不和谐因素,为了树立大众正确的DV观,引导大家正确的DV去关注身边的人和事,倡导正确的影像文化特举办了本次活动。而同时佳能再一次的向世人展现出作为一个具有丰富文化底蕴的跨国公司所拥有的社会责任心,并将“影像文化,尽在佳能”的企业文化演绎到了一个新的高度。