得到了张艺谋,失去了什么

作者:李鸿谷(文 / 李鸿谷)

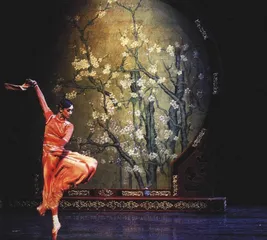

由张艺谋编剧、导演的芭蕾舞剧《大红灯笼高高挂》在太原湖滨剧场演出

看上去一切都那么合乎逻辑。在WTO的背景下,越来越萎缩的中国电影票房与越来越被进口大片霸占的市场份额,我们需要“自己的电影大片”。张艺谋的电影数据又如此精彩——在国产影片占半壁江山的结构里,一部《英雄》可以等同其他99部中国电影票房的全部。

情势越来越像我们文化基因里那个熟悉的母题:救亡。

时势与英雄,命运与机会,在这样一个时代里,无数的推力,将它们打成一个“结”。

我始终对张艺谋个人是否有“一统天下”的梦想持质疑态度。那年,他到武汉推销他的《有话好好说》,我们曾经有三小时的沟通。他拒绝了无数跟班再三要求“(张艺谋)需要休息”,坚持与记者讨论城市化的喧哗与犯罪激情。他的真诚看上去,是电影牵引,还有对这个世界的好奇心。

我们很难清晰判断主动或者被动,但当张艺谋拍完申奥片、导过《图兰朵》之后,最重要的结果出现了:张艺谋越来越有权力。如果我们将权力定义为对资源的控制的话。当这种权力与“救亡”时势相结合,相信真正的霸权,便将再无阻挡。

我的结论是,张艺谋的电影越来越政治。在张艺谋电影这个容器里,各种利益诉求得到了甚至是精彩的整合。你没法在意他的艺术,你甚至无法批评他艺术才华的丧失。掌权者控制资源,当然必须平衡利益。福柯说权力是一种关系。在这种关系里,艺术只是常常可以牺牲掉的要素之一。

显然,张艺谋不是一个拒绝命运之约的人。同样,他的命运与卢卡斯的命运并不相似。后发国家发展道路的选择,按照路径依赖——经济学最基本的概念来观察,我们最具经验的方式是:举全部之力。所有的资源可以由一部电影来整合与调剂之际,张艺谋的势力,很难再给出相对明确的边界。卢卡斯仅仅创造了一代人的太空梦想,他的权势边界非常清楚,所以他无法完成美国所有院线只放一部电影的传奇故事。

在这个时代里,张艺谋自己不企图符号化,时势也将会把他符号化。这是一种令人感叹的宿命——“始皇帝”,或许只如朱元璋所称,“(我只不过)黄袍加身而已!”

经济学对垄断警惕的基本教义是:它可能引发整个国家福利的减少。对微软与快肯(Quicken)合并案的拒绝,以及分拆微软讨论的美国故事,核心并非微软是否制造了好产品,而是它是否带来市场的不公平。或许我们可以将眼光从被“冻醒了”的章子怡身上移开,《十面埋伏》是否精彩?张艺谋还有没有艺术天分?——如果你有异议,最简单的办法不是口水,而是你有足够才华,拍一部出来让张艺谋学学。

问题恰恰在这里,所有的资源集中到了张艺谋——一个不世出的天才那里,你可能没有机会拍一部让张艺谋学习的电影了。我们得到了张艺谋,代价不仅是这一档期我们只能看一部电影,而是它一定因此挤掉了另外99部电影的空间,失去了公平。当然,市场竞争法则永远是强者占有一切,但即使美国这样充分市场化的国度,卢卡斯与斯皮尔伯格再伟大也必须被控制在所占一定比例的空间中,市场中的垄断与反垄断永远是两种互为抗争着的力。因为即使张艺谋有充分的伟大,一个偌大国家也不能以万马齐喑的代价换取一部电影的辉煌。