当妥协成为策略

作者:三联生活周刊(文 / 卡农)

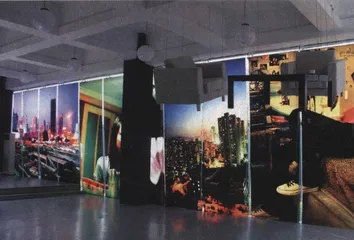

杨勇:《移植的风景》2004 摄影 喷绘

金锋:《讲解员》2004 行为 事件

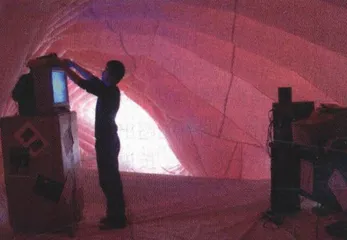

岳路平,张楚:《交换系统·胃》2004 装置 事件

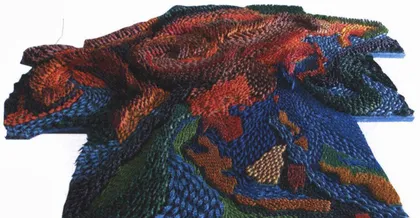

隋建国:《亚洲潮》2004 雕塑

如今,与其他艺术样式相比,视觉艺术因其最强的物质性而成为艺术界最大最日常的名利场。艺术家们身处越来越像嘉年华会的展览中,使其越像一场“活动”、“事件”,才能越接近于“现场的奏效”。对中国当代视觉艺术界的“狂欢现象”的质问,好像也只能通过更狂欢的方式,达到广为人知的效果,才能抵达这场质问的边界

在北京、上海、广州、成都等城市,当代艺术虽谈不上被完全接纳、但至少不再是完全反感和嘲讽之后,顾振清和他的《什么艺术展》在西安又成了事件。7月3日开幕时,《什么艺术展》被拓展成两个主展馆,分别位于陕西海润国际麾下的“就掌灯”营销中心和陕西省美术博物馆,被命名为“黑方”和“白方”,这是有意制造出的对垒趣味。顾振清还嫌力量不够,又增加了一个“影子纵队”,由不上画册、不上请柬的叶永青、派海(Patrick)等六位中外艺术家组成,他们似乎吻合着“影子”的悄无声息而又冷不丁地出现。

由于宣传的提前和全方位预热,西安的观众表现得极为热心。早于下午16点半开幕一小时,“白方”展馆陕西省美术博物馆里已充斥了近千位观众。然而当他们穿过一个由岳路平等西安艺术家用粉红色的布缝制成的巨大的“胃”,进入空旷的环形展厅、并能俯视负一楼圆形天井之后,却看不见任何作品。开始大家还压制着疑惑,保持着艺术聚会该有的矜持,这时底下天井里开始喷出一股股白色烟雾,摆放在圆形走道的十几只大音箱开始发出迷幻的怪声。烟雾越来越浓,丝毫没有停歇迹象,伴随它的严肃和固执,人群流动起来,开始拥往烟雾的源头,或者被烟雾驱赶往二楼和三楼。20分钟后,整个展馆的能见度已低于3米,烟雾源头的天井里则低于1米,一对走散的情侣需要对视很久才敢拉手,亲友变得陌生,自己担心失态,道路开始往复。最初目睹的圆形走道此刻似乎必须通过自己的步履才能测试它们真正的质量。就在这一不小心就会重复绕行的过程中,他们看到了这件作品的展示牌:孙原+彭禹《不可能完全得到》。

孙原和彭禹用舞台烟雾剂为观众营造了一座怪异的舞台。降落到天井深处的年轻人和孩子,跌跌撞撞地追逐、尖叫着,兴奋和恐惧并存。另一半观众为了躲避视觉障碍,只能上楼,并在梯级上用鞋底欣赏了叶永青收集的世界各地的《酒牌》;烟雾把他们送到三楼,才发现这里才是“真正的”展馆,展示着十几件装置、影像以及现场行为作品。旅居英国的艺术家许仲敏展示了装置作品《桥》——无数小人在传输带上循环运输,走到尽头,就头朝下地在底下继续运行,全黑的环境里,几个闪光灯以高频率闪烁,小人们瞬间闪现的动态体现出他们义无反顾地在生死之间往复。周啸虎以他的“身体动画”展示了新作《同谋》,作品用两台投影机一起投出影像,一边是艺术家在写剧本方案,另一边是演员在演,逐渐地,右边银幕上的纸上动画开始和左边银幕上人身上的动画发生关联直至融合。他的这个作品还能在“黑方”展馆的男厕所里透过两个猫眼窥见。雕塑家隋建国在角落里放了一个红色的恐龙和一个红人半身像;在“黑方”展馆里,还有他的装置《亚洲潮》,那是由成千上万的小玩具恐龙拼凑出的亚洲有色地形图。而组成李黎装置作品《消费时代》的红色公鸡也能在“黑方”展馆见到。

17:30,人们被“大巴”拉到“黑方”“就掌灯”营销中心,右手边一面黑墙上斜挂下来一床巨大的花被,被角用繁体字缝着“什么艺术展”几个大字。虽然距七点半开幕式尚早,但现场已经热闹非凡,后来据统计进场观展的有近4000人。“白方”的艺术家西安“交换系统”小组邵燕心的作品《消防车》开到这里,向观众喷水,貌似捣乱,这也是策展人和艺术家为了达到“黑、白”对峙模式和作品与作品之间互动的态势所做的设计。19:30,具浓烈西部风情的锣鼓表演表示开幕式开始,何云昌开始实施现场行为《一袋水泥》,一台塔吊吊起他,他倒悬着身体把一袋水泥在街上和展馆门前来回搬运,另一台塔吊吊着一块白布跟着他运动。人们只得一边挤着看明星一边小心躲着头上不断洒落的水泥。在开幕式混杂的背景中,何云昌的行为却具备比他以往作品更怪诞的力量。

萧昱的行为、表演、事件《送匾》在一阵高跷表演中开始,他向“就掌灯接待营销中心”赠送了一块题有“什么什么艺术”的匾额。此时人们已争相涌入展馆,并且对食物表现出比展品更大的兴趣,他们争抢着吃宋冬的食物装置《吃城市》以及主办方提供的烧烤和酒水。顾德新装置《2003年7月3日》所使用的糖果也有不少人大把大把装走。甚至有人用力拔下隋建国粘贴牢固的小恐龙,放进嘴里一咬,才失望地叫道:“不能吃!”

“黑方”展厅引人注目的作品是德国人亚历山大·布朗德的互动装置《挠痒》,8台监视器里有裸着上身的一男一女,观众触摸互动设备,监视器里的男女就被挠到了痒处,从双声音箱里发出尖锐的笑声。艺术家自称该作品出于对“笑”的发问。

在展厅后面的花园里,艺术家邵一找来两名秦腔演员在台上绝对敬业地表演,有嘴形有动作,但就是不允许唱出声音;这失声的表演似乎演示了传统戏剧在当代的尴尬处境。“交换系统”小组的一些奇形怪状的蒙古包亮出灯光,像一盏盏巨大的落地灯错落有致地散落在花园和广场四处,装点着艺术嘉年华的浮华气氛。

这里的几乎所有的参展艺术家都认可策展人的努力,即:使展览成为大众的节日。他们不觉得这是艺术的妥协,认为当代艺术应该把任何一种事先的妥协转化为策略。正如萧昱向主办方赠送的那块匾,艺术,确实值得以“什么”被质问,但是,艺术家为什么不能对“什么”再次质问呢?那观众是不是还要继续问下去呢?