再现福柯的最后时日

作者:曾焱(文 / 曾焱 靳樊 施武)

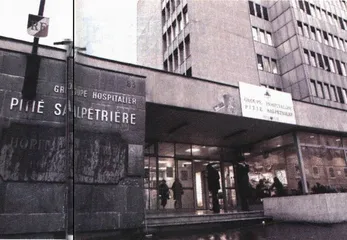

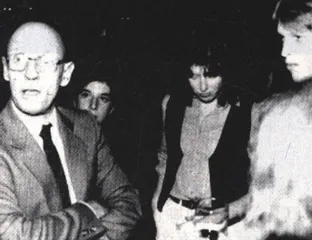

米歇尔·福柯(上左图)在去世前最想见的人是哲学家德勒兹(上中图)。他们曾为挚友,但一度反目。医院以治疗为借口拒绝了福柯的最后要求,事实上是害怕泄露他的病因。1984年6年25日,福柯在萨勒贝蒂尔医院去世

福柯重要著作

1961年《疯癫与文明》

1963年《临床医学的诞生》

1966年《词与物》(英译本书名为《事物的秩序》)

1969年《知识考古学》

1975年《规训与惩罚》

1984年《性史》(未完成)

心照不宣的谎言

福柯死于巴黎萨勒贝蒂尔医院。关于这家医院,当时曾给不少人浮想联翩的由头。50年代末期,福柯在潜心著述《疯癫与文明》的时候,曾专门考察过这所医院,并详细描述过它在历史中的作用和演变。萨勒贝蒂尔医院在17和18世纪担当监狱的功能,专门看押乞丐,妓女,疯子或者罪犯。法国大革命以后,这里被人道主义人士改造,成为收容精神病患者的疯人院。福柯的论敌将这种巧合视为一种嘲弄。为什么偏偏是萨勒贝蒂尔?真的是巧合吗?德菲尔披露了当时的真实情况。1984年6月初的那个星期天,福柯突然在沃日拉大街的家中晕倒。德菲尔一时联络不上负责治疗的主治医生,只好和福柯的哥哥一起先将他送进了居住区的一家诊所。第二天医生来了,在转院的安排上,他们刻意排除了当时设有艾滋病研究课题的克劳德·贝尔纳医院,尽管那里有著名的艾滋病毒发现者之一罗泽伯姆教授,最终决定转院到萨勒贝蒂尔,目的就是不让福柯住到容易让人联想到艾滋病的医院去,以免引起舆论关注。由于决定仓猝,当福柯到达的时候,医院为他准备的病房甚至没有来得及消毒。两天后,福柯肺部感染,被迫转移到重病房。

在1984年的法国社会,包括大部分医生在内,对于艾滋病都还讳莫如深,没有勇气面对。福柯去世后十几分钟,德菲尔到医院办公室办理手续,无意间看到了诊断书,上面写着“死亡原因:艾滋病”。作为最有可能被感染的人,这是他第一次得知福柯的真正病因。医生就在旁边,德菲尔质问:“这到底怎么回事?”医生答非所问:“放心,会销毁的,不会留下什么。”德菲尔回忆说,他直到那时才真切感受到,一种全社会性的恐惧心理能够怎样将真相掩盖过去。医院害怕媒体,害怕曝光,为此而不得安宁。《世界报》最后向全世界公开发布的医生公告如下:“米歇尔·福柯先生自1984年6月9日在萨勒贝蒂尔医院神经系统疾病科就医,对由败血症导致的神经病症状进行了必要的全面检查。检查结果显示脑部化脓。开始时,抗菌素治疗产生了良好效果,因病情好转,米歇尔·福柯先生可以了解对他刚出版的两卷书的最初反应。但病情突然恶化,使有效治疗的希望彻底破灭,福柯先生于6月25日13点15分去世。”

福柯自己是这个集体谎言的一部分吗?对于他是否了解自己病情,在他死后有完全相反的两种推测。在一部福柯传记中说,关于这个问题,他大部分亲友的回答都是否定的,“他根本不知道折磨他的是什么病,他甚至在医院里还制定了到西班牙安达卢西亚度假的计划”。但更多的朋友认为他心里是清楚的。在去世前的冬季,他曾给最亲近的朋友杜梅泽尔打电话说“我想我肯定得了艾滋病”。德菲尔在专访中也涉及到这个问题。他说,在1983年12月他们曾经谈到过艾滋病的可能性,但是在抗生素治疗生效之后,福柯又在1984年1月给朋友的信中说,他一度以为自己得了艾滋病,现在看来并不是。德菲尔相信福柯并非有意向他隐瞒,只是当时充满了谎言和误解,他来不及说,或者是不能够说。这一切驱使德菲尔在福柯去世的当年发起成立“抗击艾滋联盟”,加入法国直面艾滋病的第一批斗士,虽然他自己被证实并没有感染HIV。他说,“我想持续这场哀悼,继续关注各种人群的发言权利”,就像福柯和朋友当年成立“有关监狱信息小组”,发起监狱改革风潮一样。

最后的背离

现在人们尊称达尼埃尔·德菲尔为社会学家,但在福柯去世前的很长一段时日,他只是一个在福柯私人生活中偶尔出现的片断。在某些关于福柯的书和文章里,提到他时笔下并不友善。较常出现的相关片断有两个。一是60年代初期福柯在克莱蒙大学任教时的不愉快插曲:他曾经利用自己担任哲学系负责人的权力,为这个刚刚相识不久的年轻情人安排过一个助教的位置,这在当时很受非议,并成为一些对手攻击他的把柄。与同时代的其他哲学家相比,福柯一生颠沛,在国内国外的大学讲坛间奔波往返,而克莱蒙大学是他比较重要的阶段之一。在这个距离巴黎有6小时火车路程的地方,福柯任教6年之久,后来出版的风靡一时的著作《词与物》的基本内容,就是他在简陋的教室里给他为数不多的学生讲授的部分课程。另外就是1968年法国著名的“五月风暴”时期,当时福柯受聘于突尼斯执教,远离运动中心巴黎,于是德菲尔每天的电话成为哲学家最信赖的现场报道并直接影响着他的观感。所以很多文章在谈及福柯这一时期的政治活动时,也会出现德菲尔的名字。他们两人分分和和,共同生活了25年,直到福柯死去。法国作家迪迪埃·埃里蓬在他撰写的福柯传记《权力与反抗》一书中写到,对于他们之间的这种关系,福柯自己曾在和朋友的一次谈话中坦白谈及过,“我经历的是迷恋某人的生活状态,或许在某一时刻,这种迷恋以爱情的方式表达出来。事实上,这是我们互相迷恋的状态,一种除他本人以外没有其他理由能够结束的永恒状态”。

但是在生命的最后10年,福柯给予德菲尔的不完全是永恒,还有背离,至少在肉体上是这样。从1972年开始,他频繁到美国做学术旅行。美国吸引他的不单是工作乐趣——对于福柯在美国的影响力,《时代周刊》在1981年曾经谈到了崇拜二字——更深层次的,是纽约和旧金山给予他的自由所带来的心性享受。福柯没有否认过自己是同性恋者,但他一直对此感到难以承受的压抑,“在夜生活的阴影中推动白昼所不允许的令人感到缺撼的快感”。而在美国,他享受到了一种作为生活模式和文化而发现的同性恋。从美国西海岸各种不公开却又组织严密的俱乐部、酒吧和浴室当中,他搜索到了一种前所未有的自由的经历。福柯曾说自己所有的快乐,写作也好,行为也好,都是和死亡相关的,而在美国的经历给了他“不可抗拒”和“不可言表”的实践可能性,超越和消除他所说的权力体系,即异性恋社会对于同性恋者的边缘化权力。1983年,即便他的健康已经严重恶化,福柯仍然期待美国的旅行,做精神的解脱。德菲尔在专访中没有触及这个话题。他说,多年的沉默除却对丑闻的惧怕,更多的是因为觉得不能替代福柯发言。

法国“病人”福柯

靳樊

福柯理论影响了一代人,首先是影响了那些知识分子、艺术家、诗人、作家、批评家,鼓励他们意识到“批判有理”,并且以那种被社会所定义的疯癫去反对疯癫的社会。

福柯对现代性的深刻分析在他死后20年不仅没有显得失算,而且更被确认了其后现代思想大师魅力。

福柯反对把理性、真理、人的解放、自由、进步这些最好听的事情等同起来,或者看作是必然联系着的现代幻觉,相反,现代社会用来自我表扬的这些现代性话语掩盖了现代性是对人进行全面管制的制度这一真相。现代性作为一种社会和精神制度,只不过是把对人的管制进行了全面发挥的制度,现代制度所以显得“合理”,就在于它创造了自我辩护的机制,它建立了从制度、话语、知识到规训/学科这样一套循环支持的权力机制。制度要显得有说服力就需要有话语,所谓“话语”就是暗含权力结构而能够对公众施加影响的一些说法。话语需要知识的支持,知识当然必须是专门有利于话语的知识,因此知识必须在一定的规矩中被生产出来,这样就需要建立各种学科,学科表现为纪律规训。Discipline兼有学科和规训的意思,它意味着各种学科都是社会规训,它们对人进行了定义、分类、考核和管理,例如神经病学、社会学和犯罪学就为社会管制和监视提供了“科学的”而其实是权力的根据。

权力是福柯研究的最大题目。他的驰名理论是“知识/权力”的辩证关系。这个理论成功地把培根的“知识就是力量(Power)”变成了“知识就是权力(Power)”。这个辩证关系就是自我证明、自我引证的循环体制:通过权力运作把一些意见、偏好和信念制造成作为主流话语进而被规定成知识;同时,这些由权力制造出来的知识又反过来成为权力的合法依据,权力通过引证它自己制造出来的知识而获得合法性。这样就创造了一个完美的骗局,不仅对人说谎,也对事实说谎,而且在自我引证中圆了谎。福柯喜欢通过有刺激性的题目让人们更容易意识到知识无非是权力生产出来的谎言,比如说,把与众不同的人定义为神经病。当然,福柯不是想说神经病其实不是神经病,而是要说,根据权力的需要,人们总能够制造某种知识,来把需要被定义为神经病的人定义成神经病,或者把不同的人分别定义为好人和坏人、正常人和另类、革命者和叛乱者。

把权力问题引入知识问题是福柯最重要的成就,它给了传统知识论问题一个另类解决。从希腊以来,人们总是从单纯的角度去分析知识。知识被假定为要说出真相,可是人们的看法都只是一些意见(doxa)或说法(logos),人们不知道其中哪一种意见或说法正好符合了真相,于是,传统知识论暗中假定了各种意见在政治上的平等,这样知识问题就成为一个如何寻找真理标准的问题,如果找到了真理的客观标准,那么就能够判定哪一种意见正好是真理。这里又有一个传统假定:真理高于政治,即人们被假定愿意服从真理,并且以真理作为最后依据。不幸的是,知识论的这个纯洁追求遇到了难以超越的怀疑论问题:既然我们事先不知道什么是真理,那么,即使碰巧遇到了真理,由于不认识它,我们也将错过它,于是我们永远失去真理。基督教的兴起曾经给知识的怀疑论问题一个信仰的解决,通过信仰最伟大的存在从而知道真理总是属于最伟大的存在,这里已经暗含了真理属于最高权力的意思。

“上帝之死”使真理问题回到人间,于是又重新变成了难题。福柯发现了知识论问题的世俗化解决,把政治神学的解决转换成了世俗的政治学解决,使知识论问题同时成为政治问题,否定了人们的意见在政治上平等的假设,否定了真理高于政治的假设,权力成了知识的底牌。

福柯的方法论是对知识生产方式的反叛,他的“知识考古学”不是去建立关于各种事物的知识,而是反过来把知识本身当成研讨的对象,考察我们的知识的生产条件,考察如此这般的知识是怎样被生产出来的。考古学的词根是希腊的哲学概念“始基”。当知识的始基变成了问题,知识就由被崇拜的对象变成了被审查的对象,知道了知识原来是这样那样被搞出来的,就能够明白知识其实是些个什么东西。并且福柯自认为只有在他的知识考古学里才能够写出真实的人,与他的“考古学上的人”相比,以前的哲学家只研究了作为抽象符号的“逻辑学上的人”和作为故事中的“历史学的人”,这些都是被“知识”了的人。福柯的知识考古学与科学对立,它“不研究知识,而研究意见,不研究真理,而研究错误,不研究思想形式,而研究心灵类型”(比如神经病人)。

尽管福柯已经被当作思想大师,可是在大学体制里的哲学、史学和社会学看来,福柯依然是个“病人”。美国的另类哲学家罗蒂被赶到文学系去教书,正在中国访问的他自我解嘲说,因为只有像文学这样没有标准的地方才可以讲福柯。福柯在天有灵,会加倍地奋笔疾书,或者根本无所谓,不论小学还是大学,无非是一些制度而已。

福柯接受史——访清华大学教授刘北成

施武

福柯一生颠沛,在国内外的大学讲坛间奔波往返

法国著名影星西蒙娜·西涅莱和伊夫·蒙当夫妇是福柯后期最亲密的朋友之一,他们三人共同发起了多次社会请愿活动

刘北成:80年代初福柯就被介绍进国内,但那时候只是简单介绍了“人死了”,是作为结构主义介绍的。接着是北京文学界少数人首先开始使用他的理论作文学批评和电影评论,他们是结构、解构混着用,而且基本是二手的。90年代初才开始有完整的福柯著作的中译本,最初的三个译本,《疯癫与文明》和《性史》的两个译本都是在南方的出版社出版,说明这时候福柯思想已经扩散到更大范围了。90年代后期有一个接受高潮,1998、1999年时最热,学者注重,年轻学生关注,北大甚至有“福柯小组”,媒体也有报道。现在,福柯的著作《疯癫与文明》、《临床医学的诞生》、《词与物》、《知识考古学》、《规训与惩罚》、《性史》等都有了中译本。

三联生活周刊:你写的《福柯思想肖像》1995年出版,是不是起了推波助澜的作用?

刘北成:这本书只是用比较通俗的写法把对福柯的兴趣推向了更多的读者。主要还是因为福柯的问题本身是人世的,他研究的问题是人们在自己的生活中都能遇到和感受到的问题,所以对他思想很容易认同。尤其和尼采对比就可以看出他的思想之所以更容易被接受,很多青年人读尼采可能会感到思想的震惊,但不一定感同身受。而且福柯的写作方法也是让读者很容易接受和进入的,他把问题放在历史中讨论,通过大量的历史故事来分析问题,故事总是很能吸引人的。

三联生活周刊:另一方面,在我们的解读环境中,福柯多少又被当作另类,而且和大多数哲学家相比,他的世俗名声是少有的。

刘北成:他是另类,他的思想也给另类正名,他又不像尼采那样排斥多数人。他之所以有世俗名声,还有一个原因,就是福柯他非常重视经验、感受,这就使他的思想非常有亲和力。比如说,他在研究同性恋中讲的问题其实是性、是人际关系,说监狱问题,其实谈的是纪律、是规训,说病人时,其实涉及的每个人的处境。他之所以被当成另类,甚至疯子,主要是因为福柯通过对规训、话语、权力、知识的考古式分析,表达了他对秩序、制度的反对,而现代性的追求之一就是秩序。

三联生活周刊:所以他也一般被看成是左派。

刘北成:在观念主张上他和左派立场是一致的。1968革命时他是支持学生的,当时他虽然不在法国,他在突尼斯讲学,就地支持突尼斯的学生。欧洲的左翼思潮在观念上其实是对自由主义的扩展,在启蒙运动追求的现代性里,追求的平等自由是把每个人都看成是相等的个体,欧洲左翼的核心思想也是个体,他们更关心少数族裔,比如神经病、同性恋,原因是由于他们是少数人,他们的个体也变得边缘,得不到平等。现代性里有一套规训制度,表面上看是讲平等的,但它是要按一个模式来要求人,这就必定有中心和边缘人群,这倒不仅仅是现代制度,其实在任何一种制度里都有中心和边缘,福柯关注现代制度中被边缘化人群的权力和被压抑状态,也是对平等自由概念的扩展。

三联生活周刊:但组织任何形式的社会生活总会有一套制度,就总有社会压抑的问题出现。

刘北成:所以福柯没有提出任何解决方案,就是因为任何一种方案无非又是建立一套制度。现代文明标榜为理性的文明,因此把非理性的感受都排斥在考虑外,实际上就造成了对感性的压抑。《疯癫与文明》里讲的就是这种事情。它不一定是指现代化或什么政治制度,就比如我们的考试制度,这也是现代制度中的一种,它的问题不断地被提出,但是改成什么样才是好的?只要有制度就有中心和边缘。所以他谈理性和感性的冲突。

三联生活周刊:福柯关于权力/知识的论证是不是他的中心思想?

刘北成:国外主流的解读方式是按照他的著作的时间顺序,他们基本上有一个共识,认为福柯的思想不是一个逻辑体系,它总是在变。《规训与惩罚》和《性史》之后,他讲了权力、知识和权力技术的三角关系,尤其是对权力技术的解释和人的感受很贴进,权力技术就是指一套纪律,或者说一套规训制度,诸如监狱、课堂、性关系等,都有一套制度。我们一般会把这些纪律的作用理解为对人的心灵或精神的影响,福柯论证了所有这些纪律都不是作用于人的思想,而是作用于人的身体。任何文化制度都是要控制人的身体,像我们说的“站有站样,坐有坐相”,规训则总是包括监视,比如现代公司的办公室布置的形式就是便于监视的形式。

三联生活周刊:他提出的“自我技术”是不是就针对所谓的权力技术?

刘北成:这是他给出的出路,既然大的制度无法逃遁,斗争和反抗反而变成了一种共谋关系,还会强化制度的健全,人只能创造自己。自我技术讲的就是人怎样来创造自己的生成,包括创造自己的快乐,性关系也是可以创造的,不一定和性器官联系。他讲这些其实是在讲创造新的伦理。

三联生活周刊:自我技术里有很多让人觉得很激烈的内容,现在的某些犯罪行为是不是和他的这个理论有关?

刘北成:不好这么说。不过,在后现代理论中,福柯的表述的确是最激烈的,这和他的表述方法有关,他的书也好读,他的书基本都是畅销书。他也确有故作惊人之语之嫌,这有理论上的需要,也有策略成分。后现代理论中,他也是在方法论上最有创造性的。

三联生活周刊:他的方法论是不是就是他的权力/话语分析?

刘北成:是。经他的分析,很多问题就不一定是制度问题,而是一套文化上话语的力量,他分析了话语是如何体现为权力的。所谓话语,就是以理性面貌出现的、科学性的表达,所有制度都是权力和话语的结合,所以他在表述中不用这种表达,他总是用文学性的表述。德里达也讲解构,他的理论是后现代的,表述却是传统的,福柯的理论就显得更刺激,他甚至在著作中作伪注(既然知识无非是权力造就的,就无所谓真),人家研究者按照他的注去找书,根本没有。

三联生活周刊:关于艺术家,他在《疯癫与文明》里讲了很多,这和弗洛依德讲的艺术家有重叠的地方。

刘北成:关键是区别的地方,弗洛依德还是区分了一个正常与不正常,福柯认为不是这样,那种所谓的疯不过是某种文化定义的,其实是被话语压抑的表达。他打破了正常与不正常的界限,他把结构破除了。

三联生活周刊:有评论说他把现代社会描述得一团黑,也有说他是无政府主义者,除了他的表述方法能吸引人之外,他的影响主要是因为什么?

刘北成:实际上他没有对体制的整体评价,是否无政府也不是他要讨论的,而且按他的理论任何建构的话他都不能说,因为任何结构都是由一套话语支持的。他的影响主要还是因为他关于权力/话语的方法论,使他的思想在法学、社会学、教育学诸多学科都有学者研究和使用。其次,因为自我价值寻找的问题在社会中存在,而他给边缘状态正名,使他的影响超出了学术范围。