谁的早春二月

作者:苗炜(文 / 苗炜)

《早春二月之早春故事》

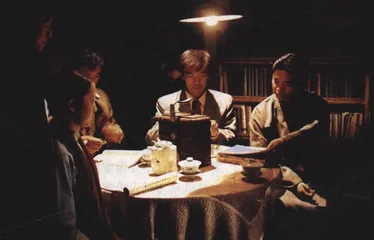

《早春二月》原工作照

我很早以前就看过电影《早春二月》,但一直没有看过柔石的原著。上大学的时候,我跑去听一位著名教授讲现代文学史,他讲的是柔石的《二月》,但我脑子里对原作的文字没有任何概念,倒是对电影中的一幕幕场景记忆深刻。教授仔细分析原著,大概借助了细读、修辞等批评手段,得出来的一个结论是:萧涧秋既不喜欢文嫂,也不喜欢陶岚,他喜欢的是文嫂的女儿采莲。他离开芙蓉镇投身革命洪流,很大程度上是因为不伦之恋带给他沉重的负罪感。

电影里的文嫂是老明星上官云珠演的,陶岚是谢芳演的,影片开始是江上的一条船,小采莲拿着个橘子在玩。教授的结论一出来,我就努力回想电影中哪个镜头曾经给出这样的暗示,但一位诗人师兄已经站在教室中间,大声指责教授的谬论,这位师兄以情诗闻名于校园,经常参加诗歌朗诵会,有许多女同学对他心向往之。卡夫卡曾经有千古之疑问:你觉得靠码字真能泡到妞吗?在80年代的校园,写诗的确能泡到妞。但那时还不推崇文人以流氓自居,纯洁孩子似的作家才是榜样。闲话少扯,这位诗人师兄洋洋洒洒说了一通,中心思想就是教授将一个美丽的故事庸俗化了,变得肮脏了。

我当时已经被教授的那套分析方法完全迷住了,哪里是讲文学?分明是侦探的套路,通过文字、故事中隐藏的蛛丝马迹,教授在讲台上破案:萧涧秋的流氓心理被揭露出来,柔石的性压抑也将水落石出。后来的学习终于让我归纳出教授的侦探方法都有什么:俄国形式主义、法国结构主义、英美新批评、存在主义、现象学、精神分析学、语义学、符号学、解释学、接受美学等等。这一大嘟噜新玩意比当时学的《文学概论》有意思多了,“文概”讲的全是现实主义、浪漫主义、典型环境与人物,很无聊呀。

很久以后,我才反思,搞文艺工作还是要学习马克思,他老人家在《共产党宣言》中说现代资产阶级社会如何产生一种“世界文学”:“旧的、靠国产品来满足的需要,被新的、要靠极其遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相以来所代替了。物质的生产是如此,精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能,于是由许多种民族的和地方的文学形成了一种世界的文学。”

据说很早以前,中学生看《青春之歌》,看的最多的那几页都是关于谈恋爱的,那些页码被反复阅读,所以最易发黄烂掉。我现在还记得《青春之歌》开头那几页是写火车上的林道静,她穿着白裙子,带的包也是白的,一副柔弱的样子,她要到北戴河去。这开头搁现在就是海岩的小说或者赵宝刚的电视剧呀,肯定是让李小冉演林道静。至于《青春之歌》的爱情段落,我记不住了。上初中的时候,我旁边一同学看小说也喜欢在有性描写的页码上折个角,我抓过他一次“现行”,那本书叫《卢布林的魔术师》,马拉默德的小说。都是从书里面找点儿黄色的东西,60年代的学生只能看《青春之歌》,80年代就看马拉默德。马克思早料到了这种新旧、中外之分。

我虽然没有目睹一个“世界文学”的诞生,但我的确看到了一个“世界电影”的诞生。比如大家在谈论的所谓“中国大片”,较高的投资、国际化的操作、大规模营销,这种消费的趋同可以用“全球化”或“现代性”来描述,也可以用后殖民理论、文化多元主义等文艺理论武器来批判,但这样的文人游戏有什么价值呢?我们会偶尔看看那些老电影,它们在自给自足和闭关自守的状态下生产出来,带着那样鲜明的中国痕迹。如果我们对现在的文化消费有什么不满,并不一定是说,怀念过去的产品中就获得什么宽慰。

我们的生活早已经变得彻底非神圣化了,林道静的理想追求可以由她对三个男人的爱情来表现,萧涧秋的迷茫也可以通过一段三角恋爱来表现。新的30集的电视剧《早春二月》已经开拍,最吸引人的是女主角董洁,据说这个戏的制作班底来自《金粉世家》,鲁迅要是活着肯定想不明白左翼作家的东西怎么和张恨水的东西能整出一个味来,浙东小镇,几个年轻男女,这东西和琼瑶都可能是一个味的。剧中的采莲肯定要塑造成一个活泼可爱又饶舌的小姑娘,她的弟弟阿宝倒可以省略,反正他在老电影里最后也是死去,没一句台词。文嫂拖着一个可爱的女儿搞点儿“寡妇是非”还能接受,要是拖着俩孩子,形象就欠佳了。

(本栏目图片除署名外均由《电影传奇》栏目组提供)