谦逊而典雅的技术

作者:三联生活周刊(文 / 林鹤)

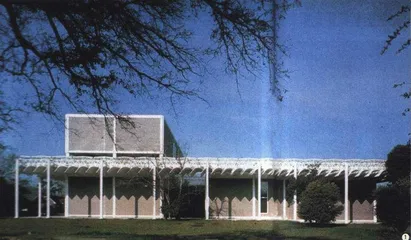

1.德梅尼尔藏品博物馆,山墙立面

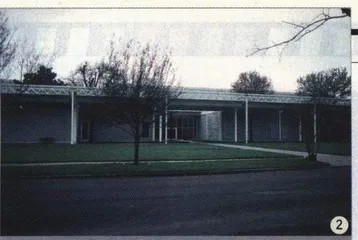

2.端整的入口与居住社区的尺度色调极其吻合的低调处理

2.端整的入口与居住社区的尺度色调极其吻合的低调处理

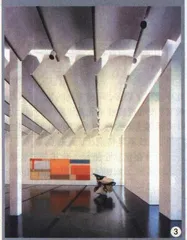

3.展厅内部,天花板下悬吊的叶片板是整个设计中最有技术含量的细节

4.室外长廊也利用了同样的叶片板来做遮檐

4.室外长廊也利用了同样的叶片板来做遮檐

要是有谁乍着胆子披当时建筑批评的逆鳞,直接就说蓬皮杜文化中心很丑,很差劲,就会显得更加另类

但凡去了巴黎的人们,一定会去看卢浮宫和艾菲尔铁塔,那里是全世界各地所有的旅游者在巴黎的签到处,还时不时的会有哪个电影选中它们来作背景,一般上演的都是雾气蒙蒙的言情剧。巴黎的另一处旅游胜地就没有这个福气。好像大家都是冲着它的特异建筑而专程赏脸去看一眼,表白一下自己是很“文化”的,看完了却没有多少人赞它好。在言情的巴黎所弥漫着的氤氲蒸腾里,它显得怪头怪脑的不得当,自然也就不配让俊男美女前来此地比划故事了,尽管我猜,在它室内室外的各个角落,真实的巴黎生活同样在不停息地搬演着自己的浪漫情节。这个地方就是1978年盖的蓬皮杜文化中心。学建筑的人会知道,从70年代末开始,一帮建筑师打着“高技派”的旗号很是招摇了些时候,这个蓬皮杜文化中心就是其中最重要的打头儿范例之一。它对于技术表现的过度张扬,与我们心目中的花都风韵太不协调,因此,果若有谁夸它,多半是话里话外正在夸着自己的品味够新够酷心胸够豪阔,其实和该建筑关系不大的。当然啦,要是有谁乍着胆子披当时建筑批评的逆鳞,直接就说蓬皮杜文化中心很丑,很差劲,就会显得更加另类,因此更有格调一一本来是在说建筑的,怎说到浮华场上的噱头去了,呀呸。

合作设计这个蓬皮杜文化中心的有两位建筑师:出生在翡冷翠的不列颠人罗杰斯(Richard Rogers)和出生在热那亚的意大利人比阿诺(Renzo Piano)。蓬皮杜中心一举成名以后,罗杰斯在伦敦盖过劳埃德保险公司新楼,仍然走高技派路子而愈发挥洒恣肆;比阿诺则在1998年获得了普立茨克建筑奖——这两位后来的设计,其实都比蓬皮杜中心做得更好。但不同的是,罗杰斯日后一以贯之地醉心于技术夸张的力度,有时几乎把房子做出了弗兰肯斯坦的感觉;而比阿诺对于技术的表现力,却好像流露出了一丝略微有点不同的态度。

在美国德州的休斯顿市,比阿诺于1987年盖成了另一个博物馆建筑,即梅尼尔藏品博物馆(The Menil Collection)。De Menil是当地一个富豪人家,私人收藏了上万件艺术作品,其中包括绘画、雕塑、摄影作品、珍本书籍等多个类别,时间跨度从旧石器时代一直延伸到现代时期。德梅尼尔夫人自从1941年起就住在休斯顿市,她希望向本地公众展示家族的藏品,为此,她想盖一座展览与研究、修复兼容的房子,要它的外观谦逊,而内部丰富多彩。存了这个心思,她曾在1973年接触过建筑大师路易康,和他探讨过设计事宜,可惜此事由于康不久后的辞世而不了了之。随着蓬皮杜中心的爆热,年轻的建筑师比阿诺便进入了她的视野。当时,德梅尼尔家在休斯顿市的Montrose社区已经为这个博物馆预先买下了20英亩的土地。

Montrose本是一个成熟经年的中产阶级居住社区,附近的住宅多是独立式或短联排式的低矮小房子,样貌历来含蓄文雅的,用的是青灰色加白色的高级色彩组合。除此而外,附近还有一所当地的大学和一个教堂。虽然说这么一点儿文化语境比起当年蓬皮杜中心所在的巴黎来说真是小巫小小巫,然而,大概由于时势不一样了,已经到了极其重视而强调文脉观念的后现代符号学最兴盛的时期,因此,比阿诺设计梅尼尔藏品博物馆时,对周围的城市建筑环境表现出了前所未有的尊重。他在建筑外立面上采用了白色的钢架、灰色的柏木墙板,做出低平伸展的建筑造型,和周围的旧房子一样呈现出一副文静的韵致,显然不是在巴黎时那个张牙舞爪的劲道了。

梅尼尔藏品博物馆的主人DominiqueDe Menil夫人想要的是一个实验性的博物馆,而不是因循着惯例找间屋子四面满墙挂上画就算完事儿了。这里的万余件藏品从来不能全部同时让参观的人们一饱眼福,只有大约一成的藏品轮换着出来见人。除这一成艺术品进了展廊以外,其他有的进了修复工作室,大多数都收在储藏室里。储藏室保存的作品又分成两部分,一些在地下层贯通整个建筑纵向长度的仓库里,一些则被放在了二层。上了楼的藏品,是可以预约了在小库房里单独探看的,这个部分被称作“珍品屋”,恒温恒湿控制,与一层的展廊区相互隔离。

如果要讨论现代主义建筑师最看重的空间话题,这个博物馆可没有什么值得注目的。比阿诺按一定的模数关系运用着重复构件,靠韵律造成了有节奏的美。在这一排韵律鲜明的立面上,于大致居中的地方安插了立正姿势的入口。在展廊部分1/3长度的位置上,还呼应着立面的凹退,做了一个内天井,种着密密匝匝的热带植物,隔着玻璃混沌一片,打断了人们的视线。但这就是全部了。任何一个训练有素的职业建筑师都能在小小年纪就做出这么一派空间格局来,没有什么值得夸耀的。

毕竟比阿诺是个顶着“高技派”名号出道的人,他如果专意追求起了空间构成的新异效果来,反倒是不对路了。应该属于他的炫技环节,必得是在技术细节的夸张展示上,不是吗?

设计博物馆时,建筑师们经常不得不为了展出部分的功能要求而做出妥协,有时候,这类妥协会逼着人牺牲建筑形象方面对艺术性的考虑,因而让人恨得牙痒痒。

在如此霸道的功能限定当中,比较重要的一项是采光的设计。比阿诺在设计中四两拨千斤的支点就在此处。他不但没有牺牲什么,反而是从这个支点上找到了让梅尼尔博物馆熠熠闪亮的高光点。

博物馆的屋顶天花处,通长通宽满铺的,用了一种由比阿诺专门设计的叶片板。这种叶片板的断面呈胖胖的V字形,用等长的龙骨吊挂在透明的天花板下面。由于日光长年照射会对展品造成严重毁坏,因此在博物馆里,一般都强调要求采用北面天窗照进来的漫射光,或者干脆就全用人工照明,以此回避日照问题。由于比阿诺设计的叶片板上特有的转折角度,从屋顶照下来的强烈日光就得先落在一片叶片板的外上沿,随即被反射到旁边一片叶片板的内下沿,然后再向下反射到室内。经过这两次反射,紫外线就被过滤掉了,统一的柔和天光漫射在整个室内空间中,每一个角落都浴在轻盈均匀的光波里。无论外面的天气怎样更迭,消息都会由这叶隙间泄露给屋子里的人们,而这灵机却又是婉转的。

叶片板的下缘,顺便被用作了人工照明的吊轨,遇到有必要给展品设置一个点光源的地方,就随手把射灯挂在了叶片板的底边上。于是室内的装置元素就又节省了一个枝节,让你的眼睛看见的展品以外的东西少之又少,以确保空间里的主题绝对突出。这样的叶片板贯穿了整个建筑,一直蔓延到室外的长廊里,变成了廊子的遮檐。为悬吊叶片而设计的白色钢架在叶片的上面若隐若现,进一步加深了这一层钢架纤细剔透的观感。有了整面整面单一色调的柏木墙板到处铺垫着,这一层纤纤络络的白色架子让你眼前陡然明亮起来,把建筑整体的精细程度提高了一大块,流露出“高技派”的语汇痕迹来——呜呼,关键的技术环节,那些叶片板,相形之下倒显得粗笨了。

比阿诺的设计呈现出这样一种走向,一种解释说,应该是牵涉到他的成长背景。他在热那亚的一大家子亲戚多年来出了很多营建商,这个传统已经传了好几辈儿了。他在17岁那年决心去上建筑学院,让他的老爹大惑不解,以为这个儿子是做出了一个自贬身份的选择。或许,这在他的心理上留下了某种暗示,导致他在做了建筑师以后,依然有一种“制作的热情”,对于建筑的技术环节有着超乎常人的关注。设计、制造、实验新的构造方式,这些方面充满诗意地融为一体,成了比阿诺设计中的特色。嘿,为了把自己造就成一个建筑新星,我是不是今天该先回家找一顿骂去?