摩根的离职和《镜报》的救赎

作者:三联生活周刊(文 / 李孟苏)

经历了数场严酷的斗争,摩根最终离开了《镜报》

假照片始末

从4月30日到5月14日,短短半个月时间,《每日镜报》主编皮尔斯·摩根经历了数场严酷的斗争,他的处境不亚于在伊拉克的美英联军。

4月的某一天,一个自称士兵的人走进了《镜报》驻英格兰北部记者站。他说他是兰开夏女王军团的士兵,去年到过伊拉克,有驻伊英军虐囚的料可报。第二次,他又来了,还带了个同伴,说是他的战友,此人可以证明哪些消息是真实的。最重要的是,他们手头有英军虐囚的照片。《镜报》编辑给了他们1万英镑,拿到了照片,立刻把照片送到了伦敦金丝雀码头《镜报》编辑部摩根的办公室。

摩根说,看到照片他的第一反应是,照片完全可信。紧接着,他也产生过怀疑,但也仅仅是怀疑。从他的主观上讲,他希望这些照片是真的,所以就没有调查出它们是假的。摩根说这些照片在他手上放了好几周,但据《镜报》内部消息说,不过几天而已。一位编辑说:“他太兴奋了,‘照片是假的’这话他根本听不进去,哪怕照片里伪造的痕迹很明显。”报社调查了照片提供者的背景,也询问了驻伊英军有关情况,但调查得很敷衍。

4月30日,摩根决定在第二天的报上刊登照片。下午4点,报社与照片涉及的部队联系,军团长官试图推迟刊发照片,但没能成功。于是5月1日,头版刊发了一张驻伊英军士兵冲被绑囚犯撒尿照片的《镜报》上市了,配的标题为“无耻”。摩根本来就是舰队街的明星主编风头人物,这张照片又一次让他和《镜报》成为焦点。

5月6日,大概是摩根职业生涯中最辉煌的一天。这天中午4频道的午间新闻节目头条、二条、三条新闻都和《镜报》有关:《镜报》刊登虐待囚犯照片引发的政治震荡;名模娜奥米·坎贝尔与《镜报》的隐私权官司终审结束,前者胜诉;王室发布就《镜报》记者去年卧底白金汉宫而做的安全报告。每条新闻结束时,主播都说:“我们请《镜报》主编加以评论……但是他拒绝了。” 到7日,在Google上搜索关键词“摩根”,这一周内有关他的新闻就有804条,关于《镜报》的新闻有5620条。这些新闻批评、指责、谩骂的居多,说摩根是个骗子,登张假照片欺骗公众,军方和政府批评他把前线的英国士兵置于了危险境地。摩根对此毫不在乎,他说,做小报记者要有犀牛的皮肤,因为这个职业竞争激烈、不需要慈悲心肠。

早在4月30日,兰开夏女王军团的总参谋长麦克·杰克逊上将就看到了《镜报》发过去的照片。他立刻就指出,虐囚绝非该团士兵所为,因为照片上的士兵穿的不是该团军装。报纸出版后,政府和军队立刻派出皇家军事警察特别调查小组和一些独立的专家进行调查。 一位专家说,照片上的液体不是小便,而是从瓶子里挤出来的。武器专家鉴定指出,照片中的步枪看上去像是SA80,但前线的英军士兵配备的全部是改装的SA80A2步枪。照片上的卡车型号是Bedford MK,去年女王军团在伊拉克驻扎了6个月,使用的卡车是Leyland Daf。虐囚士兵戴了顶沙漠工作软帽,而军团的士兵说他们戴的是贝雷帽。照片中士兵靴子上鞋带的系法也有所不同。

5月10日,国防大臣胡恩接受4频道记者采访,严厉谴责《镜报》弄虚作假。一位政府高官说这些照片简直就是在为“基地组织招兵买马做广告”。14日,军方向媒体公开了上述证据。

刊登虐待囚犯照片的《镜报》

《镜报》是BBC,摩根也是戴克

《镜报》的母公司是三一镜报集团。最初,集团高层都支持摩根,当14日军方和政府正式表态后,情况就有了变化,态度最强硬的是总裁斯莱·贝利。

贝利去年初走马上任后,和摩根乃至整个《镜报》编辑部的关系一直很僵。贝利并 不太关心报纸,对编辑业务一窍不通,只关心报纸的商业化和集团股票的走势。三一镜报集团就是相中了她在股票市场上的作为才请她担任总裁的。最初,摩根对贝利有让步,其反工党的情绪有所收敛。但是英国出兵伊拉克后,《镜报》持反战态度,损失了大量读者,也更加恶化了二人的关系。

14日,贝利得知军方拿出了确凿的证据,就下了赶摩根走人的决心。下午2点她找到集团主席,说需要对摩根采取行动。集团主席和摩根的关系非常好,但是集团的5个美国大股东早就视摩根的反战立场为眼中钉。三一镜报集团1/3的股份掌握在10个最大的股东手里,5个是美国人,其中持有公司5%股份的特威迪·布朗投资公司尤其反感摩根。最重要的是,“9·11”后,摩根与布莱尔处处唱对台戏,股东们担心摩根得罪政府太深会影响到集团的股票。董事会开完紧急会议后,决定在报上公开道歉;至于摩根,不管他是否道歉,都得走人。 下午5点,贝利找摩根谈话。她希望摩根能为假照片的事道歉,摩根拒绝了。他说,就算照片是假的,也反映了真实发生的情况,否则此事就不会成为英国公众关心的焦点。摩根被告知他被解雇了,甚至没能再回一趟自己的办公室,连外套、钱包、钥匙都没能收拾,就被保安“护送”着离开了报社。

摩根对此毫无思想准备。就在当天下午,摩根还对《卫报》媒体版的记者说,他认为自己没理由道歉。“既然大家都不知道照片的出处,我们为什么要道歉?”之前,《卫报》记者曾问摩根,去年BBC总裁戴克因为和政府过不去而下台,和他今天的处境是否有相同之处?他还很乐观地说:“我们不是BBC,我也不是戴克。”

摩根投身小报业后,屡屡闯祸,每次都大难不死,就像传说中有九条命的猫,有“猫”的绰号,但这次,他没能逃得过去。摩根在《太阳报》工作时的主编评论摩根是个冒险主义者,做事很少考虑后果。但默多克对《太阳报》主编韦德说:“皮尔斯吃亏吃在他聪明反被聪明误。”

贝利不让摩根回办公室,是担心他煽动大家的情绪。下午6点,集团宣布摩根提出辞职,他的要求立即生效。报社一片震惊,员工们都认为集团这样做太过分,一些人哭了,一些部下也要辞职表示声援。

贝利炒掉摩根后,随即指派报纸副主编作代主编,全权负责报纸的头版新闻和最后签发大样,然后就下班回家了。报纸第二天要刊登的道歉声明,她居然没有过目,对一个报社最高管理人员,这是无法想象的。贝利相信,只有解雇摩根,报纸道了歉,《镜报》这个“牌子”在股市上才能反弹。实际上,当天三一镜报集团的股票以615便士收盘,跌了2便士。 第二天,15日,《镜报》头版框了一个黑边,大标题是:“对不起……我们被蒙蔽了。”但拒绝透露提供假照片的两个士兵姓名。16日,摩根向集团提出150万英镑的赔偿要求,英国媒体监督委员会开始调查《镜报》和摩根。18日,皇家军事警察拘捕了4名涉嫌假照片的士兵。

小报的口语和情绪

《镜报》是英国最老的小报,今年已有101岁,是英国惟一一份面对工人阶层读者的小报。很多劳动阶层如果要看报,那肯定是看《镜报》。20世纪50年代是《镜报》最辉煌的时期。那时,该报刊登的每一篇文章,只有让公共汽车司机的妻子看懂,才算合格。20世纪70年代,《镜报》被《太阳报》超过。这几年,发行量连年下滑,生存得颇为吃力。批评认为,说教和优越感使《镜报》脱离了蓝领读者。

1995年,摩根担任《镜报》主编,时年30岁。摩根出生于苏塞克斯的中产阶级家庭,父亲是肉食品批发商。有些意味的是,摩根曾是保守党的支持者,进了《镜报》后才改为拥护工党。有批评说,摩根一直过着精英生活,却在为劳动阶级办报,自然只会让报纸走下坡路。

这样指责摩根,客观来说有不公平之处。最新调查报告说,英国人对新闻越来越没有兴趣,拿电视新闻来说,BBC电视一台的新闻节目观众2002年比1994年减少了1/3。小报读者就更没有兴趣看严肃新闻,当然会影响到小报的发行量。

小报文化可以说是英国独有的。英国有几十份小报,发行量大大高于大报,男女老少、白领蓝领都喜欢。男人们夹份小报上酒馆,是英国街头最常见的镜头。过去的炸鱼薯条店都用小报包食物,现在因为卫生原因,很多店不用小报了,但一些固守传统的店仍然在用白纸包好后再裹一层小报。

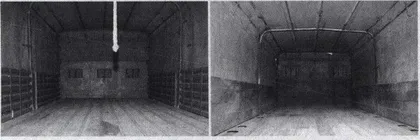

照片中的卡车内部(左)和实际使用卡车内部

兰开夏女王军团为了证明虐囚绝非该团士兵所为,展示了照片中的SA80步枪和实际配备的SA80A2步枪

小报的特色是明星小道消息和坊间奇谈怪论,因此说小报不关心政治,那就大错特错。因为受众广泛,小报异常注重报纸的政治立场,有左、右之分。大报《独立报》的一位专栏作家说,小报是一种使用口语和情绪的新闻工具,最擅长表达国家受到伤害的情绪,很残酷,但很解气。他举例说,拉姆斯菲尔德把法国、德国定义为“老欧洲”,法国的报纸强烈抨击,但也只能含蓄地列个“这个老拉姆斯菲尔德”的头版标题。如果有小报,那就可以用“拉姆斯菲尔德,少放屁了”的标题。

去年,伊拉克战争爆发后,摩根为《镜报》定了“严格的”反战调子,并把报价降低到15便士。但是当年3月底的调查数据显示,《镜报》的销量70年来首次跌到200万份以下。这为他今天的被炒埋下了伏笔。

摩根算得上是英国知名度最高的纸媒体从业者。他是个非常出色的主编,有着一流的编辑能力和技巧,极善于利用各种传媒工具推广自己和《镜报》,有人讽刺他老要“不知羞耻地自我曝光”。

摩根被炒是《镜报》元气大伤的征兆,很有可能再也恢复不了元气。假照片并不会影响到读者的购买选择,所以发行量不会受影响。相反,摩根离职却暴露出大股东和管理层深层的问题。摩根身边有一群忠心耿耿的编辑记者,他有集团管理层成员所比不上的本事——如何办一份全国性的报纸。三一镜报集团董事会中没有一个成员有在一流全国性报纸的工作背景,有人说过,他们没有一个人是默多克的对手。

38岁,摩根接受《卫报》记者采访时还说,希望赶快满40岁,这样就不会有人说他嘴上无毛办事不牢了。话语中流露出对自己年轻的自信。今天,摩根39岁被解雇了,说到底还是年轻气盛。