乔丹鞋和穿乔丹鞋的一代

作者:三联生活周刊(文 / 朱布冲 尚进)

2004年5月20日,迈克尔·乔丹出现在北京国际俱乐部

5月20日上午,超过二百家中外媒体云集在北京国际俱乐部,参加世界运动产品巨头耐克旗下独立品牌飞人乔丹(AirJordan)进入中国的新闻发布会。与会场外翘首期待的球迷一样,很多与会记者已经不关心这场会议的主角——飞人品牌副总裁拉里米勒究竟要为他的产品在中国的销售勾勒一幅怎样的蓝图,而是仅仅渴望看到迈克尔·乔丹本人,正如耐克公司创始人菲利普耐特在接受《哈佛商业评论》采访时说的那样,“不用解释太多,只要迈克尔本人一出现,任何言语都是多余的”。

“亚洲必将是公司未来业务的主要增长点”,在会议结束后一位耐克公关公司的负责人向本刊记者透露。根据耐克公司年初发布的,2003年度报告,去年耐克公司在全球的赢利达到107亿美元,其中亚洲地区的业绩史无前例地飙升至13.588亿美元,其19%的增长率更是傲视群雄,为各地区之首,似乎这场“迈克加耐克”(Michal&Nike)的商业奇迹在经历了整整20年的辉煌后,仍然没有消退迹象。

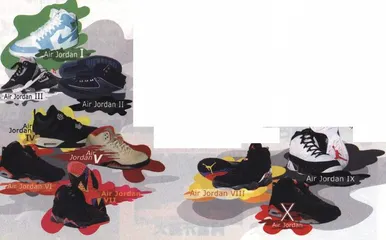

不过在传说开始的1984年,制造这场奇迹的两个主角都还是寂寂无名之辈:乔丹是刚刚从北卡罗莱纳大学毕业,在球场上不识尊卑、爱好扣篮的毛头小子;而耐克只是一家位于俄勒冈州,“濒临倒闭的二流运动鞋生产企业”。为了使乔丹心甘情愿地投身耐克旗下,首席设计师皮特·摩尔使出了浑身解数;当乔丹与经纪人大卫·费尔克于当年11月造访耐克公司时,除了一双标新立异,以红黑色为主调,带有“插翅篮球”标记的飞人一代原型鞋外,还有一段精彩的电影剪辑,收集了乔丹在北卡以及洛衫矶奥运会上的精彩比赛瞬间。“这个主意的确不坏。乔丹在回忆录《我的天下》中曾写道,“它给了我一种特殊的感觉,一种游离在鞋子本身或商业合同之外的东西。”

被这种感觉捉住的不仅是乔丹一个人,“飞人一代”在接下来的1985年创造了1.3亿美元的销售纪录,进而改变了职业体育与运动产品营销的传统理念。“对于运动员而言,他的成就需要两个层次来衡量,一个是赛场成绩,另一个是商业赢利;如果没有后者,你永远不可能是一个明星。”曾担任耐克公司副总裁的罗比·斯图塞尔德说。与耐克长达20年的合作中,乔丹只在1987年初曾萌生过终止合同,与摩尔另立山头,开创自己独立品牌的计划。最终导致这一企图没有成功的,不仅是大卫·费尔克为他争取到的一纸7年1800万美元的赞助合同,更是耐特在一次公司董事会上的惊世一语:“如果乔丹离开耐克,他可能什么都不是。”

在充分意识到这种合作带来的“双赢”局面后,1997年耐克终于同意“飞人”成为它旗下的一个独立品牌,开发设计运动服装配件等周边产品,虽然它只为耐克带来了当年总利润的5%,略微多于两亿美元,但耐特为首的决策层决定将它作为公司的核心产品而给予最高重视:新成立的联合尖端产品研发组(APE)为“飞人”系列运动鞋进行了一系列匪夷所思的试验,破天荒地以乔丹个人的特点,“量身定做”产品。例如为了使他不会因为每场比赛要在球场上奔波两公里半而疲劳,建筑专业出身的设计师廷克·海菲尔德为“飞人”十代与十一代设计了phylon中底,与石墨碳纤材料的鞋肱,以及为抵消他脚部在起跳时所受的约 等于体重三倍冲击力的双层Zoom气垫。

有了这些层出不穷的新玩意,耐克的下一步就是为这些复杂费解的东西寻找一群合适大众胃口的载体,虽然早在1842年,圣路易斯市的啤酒商克里斯·范·阿什就想到了利用当地的棒球队为自己的产品做宣传,但耐克的营销主管史蒂夫·米勒坚持认为运动代言人应当在优异的赛场表现外,还具备一些独特的品质,以激发大众的购买欲:“他应当让观众激动,灌篮时一飞冲天,或者具备其他让孩子们立即着迷的气质。”于是在1999年,一支“乔丹之队”应运而生,并不断扩充;从球风冷静、优雅的防守天才埃迪·琼斯,狂放不羁的卡梅伦·安东尼,到助攻高手贾森·基德,都被罗致到这支代表耐克运动精神极限的队伍中来,“运动无疑会触及精神的每一个层面,我们要做的就是涵盖冷静,愤怒,狂热,专注等一切状态,从而树立所有顾客的耐克的归属感”。

又一个“我们这一代”的烙印

将时代烙印器物化,这已经是近几年冒出来的70一代和80一代,所推行的自我证明的流行方法。对于那些从80年代末开始收看中央电视台每周NBA集锦,到1998年经历乔丹最后一次夺取总冠军长大的一代来说,乔丹鞋基本上可以被视作一项器物化烙印。而所谓的乔丹一代也可以被视作这双来自篮球的烙印的直接产物。

尽管美国人叫不出第21任总统的名字,但并不妨碍他们牢牢记住每个赛季各个球队的比分。而随着NBA和甲A足球在国内的电视化,似乎我们也渐渐进入到体育比赛记录过去生活的阶段,乔丹恰恰赶上了这个时段,成为了国人填补这段空白的最好人选。其实乔丹并不是将以自己命名的鞋经营得最好的运动员,在他之前拉里·伯德和魔术师约翰逊的一绿一黄运动鞋,几乎成了80年代匡威的象征。安娜·朔贝尔在她那本符号学畅销书《牛仔裤》中写道:“大约从1907年开始,喜欢搞怪、恋物癖、奇装异服,全都渐渐被性格表现所取代,牛仔裤被纳入正在为自己下定义的特殊美国象形文字之中。这与此后的篮球鞋、棒球帽一起,成为了符号。”

而对于乔丹从经营球鞋上能赚多少钱,并没有人指望能准确计算出来,因为在乔丹刚退役的那几年,广告收入要比卖鞋好得多。而这次乔丹的远东推销之行,也被日本媒体看作乔丹生意的一次转变,甚至写出:“贝克汉姆在远东卷钱靠脸蛋,乔丹则靠要卖鞋。”记得克尔·斯卡平克在《金融时报》专栏上曾经写过一篇《CEO怎能同体育明星相比》的文章,在他看来运动员的商业风险要比CEO们高很多,运动员一旦失败,是没有什么借口可讲的,他们不同于首席执行官们,不能去归咎于不利的市场形势、货币走向。而沃顿商学院的一篇评论中曾经写道:“奥普拉·温弗莉、迈克尔·乔丹和理查德·格拉索,三人有何共同点?他们的收入都是天价,但是只有其中一人为此遭到公开的批评和挖苦。因为温弗莉是演员,乔丹是运动员,而格拉索先生是纽约政交所主席。”

曾经有兼任文学青年的乔丹鞋爱好者写下《我的AJ11》,他之所以怀念耐克的乔丹第十一代,不仅因为该鞋屏弃了以往的真皮材料,采用闷骚的漆皮以及化纤材料做鞋面,更是将样式也从原来八代的“外放蛊惑女”进化为“内秀少妇”。在他看来那时候乔丹鞋爱好者们还在装备论之间徘徊,修正主义者认为,鞋子,尤其是好鞋子,代表了先进生产力。也有那么一批先烈,爱篮球胜过爱回力。所以现在人人都是修正主义者,不过当年穿AJ11打球的,还是被很多人认为举动愚蠢,焚琴煮鹤,是阿吗尼穗儿的墩布。

地球村与“球鞋客”

如果说耐特在20年前,就看出了考察报告中“每11812人一年才消费一双运动鞋, 而美国人则是每4人一年消费一双”背 后隐藏的巨大商机,那么20年后来到 北京的“飞人”肯定会对前来膜拜瞻仰自己的“球鞋客”们所震撼,他在本次中国之行中推广的乔丹十九代黑色款,已经出现在了许多鞋迷的足下。

在工人体育场炎热的入口处,21岁的王旭与何宇表示乔丹在1996年至1998年获取的三个NBA总冠军,是他们投身篮球运动与球鞋收藏的直接动力,“即便看不见他(乔丹),这也是个大家展示自己收藏交流的好机会,感觉穿上了他的鞋,就会跟他一样厉害。”脚穿一双黑红色乔丹一代的何宇表示。而来自北京联合大学的张磊、边大宇等人更是用喷漆将飞人Logo印在了脸上:“乔丹已经不仅仅是一个人,更是一种精神,一个象征。”和大洋彼岸的鞋迷同类一样,他们不仅能对这些球鞋所运用的技术了如指掌,并坚持认为审美是决定购买与否的首要标准,并衍生出一套响应的经济定律与意识形态,例如“第一眼看上的东西肯定会买”,“北卡蓝太宁静,跟乔丹的气质不相符”,以及“原年鞋与特殊色款一般不穿,直到升值后卖个好价钱”。“耐克强大的营销战略为自己造就了一个不断壮大的核心消费群——无论心理,还是消费习性上都相差无几的‘世界少年’,处于12至24岁,荷尔蒙旺盛,渴望与众不同。”《耐克——明星造市》的作者唐纳德·卡茨写道,“无论在亚洲还是非洲,你都可以看到这群仿佛刚从MTV台广告中走出来的孩子。对于他们来说,自己与球鞋的融合就是美。正如牛仔对于马一样。”