生活圆桌(280)

作者:三联生活周刊(文 / 押沙龙 困困 乔木 麦子荞)

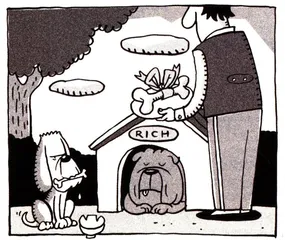

有钱人和我们不一样

押沙龙 图谢峰

海明威的小说里,有两句经典对白:

——知道么,有钱人和我们不一样。

——是啊,他们更有钱。

这话很对。有钱人的确和我们不一样。我只见过几个中等小财主,大财主一个都没亲眼见过,不知道是什么形象,也不知道他们吃啥喝啥,晚上看不看电视,睡觉用不用电褥子?不光我不知道,我发现拍大款电影的导演也不知道。我看过一个国产电影,里面的男主人公是个年轻的大老板,下班回来和他美丽的妻子(这个妻子后来被谋杀了)共进晚餐。晚餐是这样的:果汁两杯,香蕉一盘,面包圈一个。这个大款开的是工厂,不是果园,这样的饮食很让人吃惊。但在导演眼里,大款可能应该是吃这样高雅的饮食的。吃不吃得饱导演就不管了。这也怪不了导演,如果让我小时候来导演这样的片子,我会安排他们夫妻两个对着啃猪蹄子的,中间最好再放盘芝麻酱。

有钱人的生活总是让我们瞎猜。鲁迅在一篇文章里,说一个农妇在太阳底下锄地,直起腰来叹道:皇后娘娘正不知有多么快活,现在还不是在睡午觉,睡醒了,就说:太监,给我拿个柿饼来!穷人对富人的饮食生活总是猜不透。鬼知道他们怎么快活。

我有这些感慨,是因为这些天我正在看《晋书》。书里面说何曾每天吃饭要花一万个铜钱,还抱怨没有下筷子的地方。《晋书》里就记载着石崇的光辉业绩,这个石崇在湖北的时候,靠抢劫客商快速致富,成为晋朝的盖茨。盖茨依靠美帝国主义企业“血淋淋的微软”起家,石崇则依靠有中国特色的二次分配手段起家,一样是成了成功人士,如果当时有“对话”节目,石崇一定可以去谈谈成功心得。

石崇和另一个财主王恺斗富的故事比较经典,但这样毁坏东西的比富,绝不光是中国的大款们有这嗜好。美洲西北海岸的印第安酋长们,虽然没有石崇有钱,但斗起富来比石崇的劲头还勇猛,可以说是一往无前,充满了斗志。这些酋长经常聚在一起,比着毁坏自己的东西,你敢砸坏你的铜盘,我就敢拆了我的帐篷。谁毁坏的多,谁就体面。最后顶不住了的孬种,就是可耻的失败者。

斗富的故事能从一个侧面让我们了解有钱人是怎样生活的。广州有家精英男人杂志,过年时候做了个有关“新年礼物”的话题,说花300万元买礼物可以选择别墅或钻石,这就是穷人对富裕生活的想象,总有股暴发的土气。

信用卡的受害者

困困

英国《卫报》上登了一则消息:一名叫史蒂芬·刘易斯的37岁男子,因为19张信用卡欠债达7万多英镑,无力偿还,最终自杀。报纸上还有他老婆的一段呼吁:要求政府加强立法,限制每人最多拥有两张信用卡。

看了这则消息,我把自己钱包掏出来,其实不用数也知道,我有三张信用卡!分别来自:Barclays(巴克利)、HSBC(汇丰)、LLOYDS TSB(劳埃德)。而三张卡每张都欠了银行三四百英镑,加起来也有小一千英镑了。想想每月银行给我发的账单都清楚地标明我在哪儿把钱交给谁了,总共欠了他们多少钱再加上每月都涨的利息,是多少多少。那些数虽然枯燥,可比任何恐吓语言都让我心惊肉跳。

不过仔细想想我的窘况,也不能全怪自己花钱没谱。既然银行把卡发给我了,又声明可以从里面借钱,送上门来的,我岂有不花的道理?如果你觉得我这等经济条件,借了很难还上,当初就不要发卡给我嘛。回想我申请信用卡的那会儿,汇丰和劳埃德根本就没正经审查,看着我存进账的钱不少,二话没说就把崭新铮亮的卡寄了来。其实那会我存进账的钱纯粹是虚假繁荣:首先学费还没交呢,这可是不少的一笔;再加上刚到英国,手头还算宽裕,乍一看,我还算是个富人。信用卡一拿到手,我那笔巨额学费也被划走,登时我变成了穷人。而巴克利银行似乎审查较细一些,发了封信说,我填写的资料有不明之处,需确认后才能决定是否发信用卡给我。我跟到银行一看,原来是说我填写的国内联系地址是个公司名称,不符合规定。我大笔一挥,把该公司名称隐去,只填写街道门牌号,立时就通过了审查,信用卡都不用寄,直接交到我手里。我当时想,你这银行也太草率了,而且不够聪明。三张卡一到手,我立刻感觉自己有了财政后盾:三大银行呀,财力多雄厚呀。手头稍有拮据,便拿出信用卡来刷,豪放派头就跟那些钱日后都不用还一样。而已经欠了的钱,也是万般不想还,谁要催我谁就是黄世仁。于是不知不觉中,我也成了英国百万信用卡受害者中的一员。

而国内的信用卡管理,比英国也好不到哪去。我一个哥们儿,申请了某银行信用卡,按其月收入比例算,他每月可以向银行借钱3000元。但是,该人还买了分期付款的房子,贷的是工商银行的钱,每月需还4000元。同时呢,他还在SOGO 申请了个什么消费信贷卡,就是只管刷卡买东西,钱分一年慢慢还。于是每次见该人,他都朝我哭穷,以其月收入8000元的水平,哭穷实在是件很矫情的事情,但谁成想,这哥们儿每月还给银行5000~7000元不等,这日子的确不太好过。

想来信用卡这玩意,还真得限制。银行搬出对人的信任与人的贪欲做斗争,不要说银行了,人的贪欲人自己都战胜不了。所以还是放弃对信用的盲目信任吧,信用卡,每人两张,到头了。

古诗两首

乔木

自伯之东,首若飞蓬,非无膏沐,谁与容为?

这首诗是大学宿舍的姐妹念给我听的,觉得很好,就记下来了。诗意大致如下:自从我的心上人你啊去了那遥远的东方啊,我整天都蓬头垢面懒得梳妆,也不是没有潘婷飘柔海飞丝啊,而是打扮给谁看呢?喜欢诗中女子的情深意重。就算到了今日,我也还有一拨朋友,闲来互吐衷肠,也曾每每体会到她们的愁肠百结,才下眉头,却上心头的丝丝爱恨交织。觉得女人,是一个造化,尽管高耸的发髻换成五颜六色曲直不一的青丝,那一颗诗意的心总不会改变。想起方世玉母亲一听到心上人的“美人卷竹帘,深坐蹙娥眉,但见泪痕湿,不知心恨谁”的诗,就从河东狮吼变得柔情似水,女人啊,永远有一颗诗意的心。

前些日,男友儿时旧友来访,因他是男友前女友的同乡,且有“青梅竹马”之谊。我便随口吟出小学时的一首古诗来揶揄男友,“君自故乡来,应知故乡事,来日绮窗前,寒梅著花未?”罢了却徒添些怅然,觉得我那整天满脑股票、期权、资本、利润的男友断然没有这等的婉转境界。明明惦念远方绮窗里的人儿,却一腔柔情,万般思绪,揉了碎了,百回千转避重就轻只一句“寒梅著花未”借问花事,不提怀人。往“雅”里想,有《诗经》中“采采卷耳,不及盈筐,嗟我怀人,在彼周行”的悠远和“纵我不往,子宁不嗣音?”的幽怨。若往“俗”里套,想想“梅开二度”,你就明白那意思不就明摆着在问:“你们那旮原和我好的二丫头现在嫁人了吗?”就这么明白的意思,还不直说,偏偏要打个哑谜,简直就是费墨对严守一的劝诫么,“做人要厚道点,哥们我这边还没招呢”。

时值“巧克力与鲜花齐飞”、办公室恋情和调查公司业务激增的情人节之际,大家好像约好了似的,都拿爱情婚姻开涮。一部《手机》已经使很多夫妻反目了,《恋爱中的宝贝》又让前来取经和消遣的情侣们更加找不着了北,接着《新周刊》的《中国情爱报告》更让我们对古典婉约的爱情方式彻底死了心。因为据《报告》称:有30%的被调查者在认识三个月就会把恋爱地点由公园、影院、餐厅等直接改为床上,即使是认识一个小时、一天就直奔主题呼啸而去的也大有人在。不禁想起徐坤在《春天的二十二个夜晚》中所问的:“总有一个酒吧里汇聚着人,总有一个单身女人家里半敞着门,我们的爱情哪里去了?”

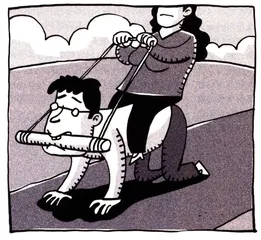

天才的婚姻

麦子荞 图 谢峰

我们报社有个征婚版,最近有人来替他的儿子征婚。据他说,他的儿子是难得一见的天才,20刚刚出头早就已经是博士了,从小念书就跟撑杆跳似的,逢级必跳,一路就这么跳着成了博士。他还拉出天才儿子的老师来献宝,年近六旬的老博导激动得差点涕泗横流,说是这么多年没见过这么天才的学生……

天才征婚,多么牛B的矛盾啊。从古到今,天才不都是跟婚姻势不两立的嘛?天才一旦进入了婚姻,基本就已经作废,只是变得更神经质而已。发明纸张的蔡伦、写《史书》的司马迁、还有郑和下西洋……这些男人都是彻底跟女人决裂之后才名垂青史的。这种极端的就不说了。像姜太公、苏格拉底这种圣人还不是在家被老婆骂个狗血淋头?这说明,天才要是结婚了,只有被侮辱的份。除非是像苏轼这等,一边写“十年生死两茫茫”,一边纳妾,不亦乐乎。超脱了婚姻,把女人当花瓶的天才,才会觉得比较幸福。

最惨的天才是鲁迅他们那代,老婆全是老妈钦定的,于是没办法,只好给自己壮胆倡导“个性解放”,把原来的老婆给休了,纷纷跟年轻的文学女青年在一起。可以算作历史上规模最宏大的一次集体休妻运动。这里面,胡适是个例外。1938年9月,胡适被任命为驻美全权大使,于是他就带着自己的原配村姑江东秀赴华盛顿就职,不知道江东秀是不是最传奇的一个大使夫人。很多人都以为胡适是个不可理喻的男人,因为他14岁被他老妈定了娃娃亲之后,竟然在当时那些文学青年都闹离婚的时候还守住阵地,跟“小脚老婆”白头偕老。根据《胡适评说八十年》中说,胡适当时也是闹过婚外恋的,对象就是他结婚时的伴娘曹诚英,据说他几首若隐若现的爱情诗《旧梦》、《也是微云》、《八月四夜》都是为曹诚英写的。但是因为胡适胆小,最终“起义”没有成功。当然,这里面江东秀的镇压也是功不可没,胡适打算跟江东秀离婚的时候,江东秀拿了把菜刀,声称要把儿子给杀了。碰上这么暴力的老婆,还能有什么办法?于是只好向苏格拉底靠拢,被婚姻侮辱一番。

那个到我们报社来征婚的天才,后来所有的一切征婚事宜都由他老爸代劳了。连跟人家女孩子发短消息都是。由此可见,时代进步这么多,天才的待遇并没有得到改善,他们在婚姻上,基本还是弱智的,多半还是由强权的老爸老妈给钦定了。到最后,有乐观精神的成了苏格拉底,有忍受精神的就成了胡适。 生活圆桌