生活圆桌(277)

作者:三联生活周刊(文 / 列那 大仙 困困 古十九)

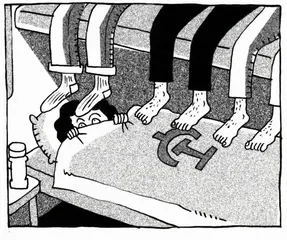

与陌生人共眠

列那 图 谢峰

朋友认为,最恐怖的事莫过于与陌生人共寝。朋友经常要到全国各地开会,不能避免与形形色色的陌生人同寝。朋友曾与“僵尸”一起入梦,那人面朝天,双手垂放,雪白的被子遮到下巴,惨白的月光映着青白的脸,一晚上一动不动。朋友还见过睁眼睡觉的。睡前那人与朋友高谈阔论,谈着谈着传来一串刺耳的鼾声,朋友向旁边的床看过去,只见那人双眼圆睁。最毛骨悚然的是第三个,此人睡觉虽闭眼,翻身,但翻身时说的一句梦话把朋友惊得从床上坐了起来,那句梦话是“只要××总的指示我就照办”,××是朋友妻子的名字。

春节,我去一个纬度很高的城市,买的是一列绿皮火车的软卧车票,送我上车的是那位朋友。因为心头的阴影,朋友坚持要见到与我同车厢的其余三人,并替我设想了最惨不忍堵的结局,那仨一个香港脚,一个酒鬼,还一个鼾声如雷。火车就要开的时候三人到齐了,朋友见后终于放心下了车,上来的是三个到中国旅游的英国绅士。

火车深夜12点从北京站开出,仨绅士情绪高涨,异常兴奋,每人手里拿着一罐儿雪碧神侃,还唱,凌晨3点仍无睡意。我忍无可忍,把车厢的灯关掉了。一会儿A开了灯,从包里摸出一小册子,翻到一页,举到上铺给我看,我顺着他手指读出三个字:有、点、困,我冲A点点头。ABC开始整理床铺。B跟我对着睡上铺,他穿着鞋窜到床上(在我床头留下了半个黑鞋印儿),在床上脱掉鞋,供财神一样把鞋安放在床头。之后ABC鱼贯如厕,从车厢到WC,赤脚,就像走在乡间别墅的地毯上(原来绅士上床穿鞋如厕不穿鞋)。回来后他们卸下了所有行头,着贴身内衣钻进了已辨不清颜色的被子里。这一夜,英文版梦话、大不列颠鼾声此起彼伏,还有阵阵异国“异香”,我先是用围巾捂住鼻子、耳朵,快要窒息之际,就爬起来到车厢外的过道透气儿,最后就在过道椅子上坐到天亮。

火车上的第二个晚上,A问我Can you speak English?林语堂前辈说,英国和中国都是古老而又自傲的民族。惟一不同的是一个英国人不肯说他种语言,到哪里都只说英语;而中国人在英国时便说英语,在法国时便说法语,在德国时便说德语。

凌晨2点到哈尔滨,ABC没睡,卧谈,谈一本用天安门做封面的书,说到共鸣处敲床相互示意,根本没考虑车厢里还有一个中国女人需要睡觉。我实在不好意思再关灯提示,只能眼巴巴等着。这趟远行我损失惨重,不仅一天两夜没睡成觉,一直以来对完美男人的全部想象也化为乌有,对一个女人来讲还有什么比这更恐怖的呢。

游吟在女人唇边

大仙

在20年前那个诗歌的峥嵘岁月中,给女人写诗、为女人浪诗是体现男性才华的主要方式,同时也是博取异性倾心和崇拜的绝佳手段。诗歌是赋予女人的奢侈品,也成为她们心灵的避难所。那时,我们经常把诗句挂在嘴边,送到女人唇边,在北京这座文学气息汹涌萌动的城市,夜色中有多少星眸,等待诗歌的切入。她们喝着“二锅头”或“北京散啤”,抽着“天坛黑棍”或“大众劣质烟草”,跟我们这些由无业游民组成的全职诗人一宿一宿聊诗,在诗韵铿锵与酒意纵横中完成了一次次刷夜。

黑大春从一开始就把诗歌朗诵叫“浪诗”,每年在他清明节过生日时,都要搞个诗歌聚会,男人们尽情浪着,女人们忘情听着,浪漫主义、象征主义、唯美主义、颓废主义的花朵在春夜绽放。“谈谈爱情谈谈生命也顺便谈谈死亡,”这是“圆明园酒鬼”黑大春扫荡80年代中期的名句,从密云水库到人定湖,从55公里到北滨河,从中关村到东直门,从西三旗到大山子,诗歌的游魂在星空下疾奔,我们身边是那些颓废得像“恶之花”的文学女青年,优美得像白睡莲一样的诗歌女混混儿。在爱情、生命、死亡的鲜亮意境中,我们青春的空酒瓶可以从北小街排列到南戴河。

玛丽娜·茨维塔耶娃在她两张的时候写道:“我抒写青春和死亡的诗,一直不曾有人唱吟,我的诗覆满灰尘封闭在书里,从前和现在都不曾有人问津,我那琼浆玉液醉人的诗,鸿运即将把你们照临。”这是我们那个时代女文青的座右铭,可以想象当时她们的诗歌起点有多高,根本就不把徐志摩和郭沫若放在眼里,上来就是西方现代派,直接就奔美国自白派女诗人安妮·塞克斯顿《赞美我的子宫》的路子冲。

1986年在木樨地通向玉渊潭的夏夜,我和黑大春给随行的女文青浪着巴勃罗·聂鲁达:“自从让我爱上,你便与众不同。让我铺开你,在黄色花环里,谁在南方群星之间用烟写你的名字?啊,让我记住你前身的模样。”那时候,一句诗、一个意象、一片词语、一个韵脚,就能震撼一个姑娘的心,何况我们高喊的是聂鲁达的“美洲的爱跟我一起攀登”,虽然最后只能让“八大处的爱跟我一起攀登”,但也足以拨响那些与诗歌一同跳动的心弦。

进入21世纪,诗歌已近绝尘,送达女人身边已得不到回声。有一次,我给一个自称有文化的女孩念了句老北岛:“世界小得像一条街的布景,我们相遇了,你点点头,省略了所有往事。”她说:“吹了不就完了呗,谁这么磨唧呀?”我说:“是吹了,可是泪水,就连泪水也都不相信。”她说:“嗨,不相信又怎样,张惠妹不也没脾气吗?”

一种叫QUIZ的游戏

困困

谢菲尔德的夜晚长而幽静,只有散落在小街深处的苏格兰酒吧才显出点夜生活的热闹。酒吧里桌凳古旧,音乐也是老的乡村或者爵士,但大概就是这种沧桑让你觉得格外亲切。找个角落坐下,对面的墙上用隔断做成架子,摆满了形态各异的苏格兰小泥人,感觉是长在那架子上的,手指抚过,都该有一层的灰;脚下的地毯是暖色的苏格兰格子,一直伸到墙上,有种毛茸茸的暖意。酒水从烈性啤酒GUINEESS到淡而暖的威士忌BELL'S,喝了几轮,烟灰缸里也攒了数个烟头,对面而坐的老友,似乎相对无话。有点闷的念头刚起,酒吧老板便会适时宣布今天的游戏——QUIZ。

QUIZ游戏只有这种苏格兰传统酒吧里才有,据说分类繁多,全看老板怎么安排。我参与过的一种是音乐QUIZ,一种是问答QUIZ。音乐QUIZ让你摸不透是种安排还是自发。几个客人抱着风琴、吉他,角落里坐下,要上酒水,润了嗓子,便开始自弹自唱。此时老板会从吧台里踱出来,随便拉起某个客人,撒娇似地说——唱一首唱一首。但大部分时候,不用老板出马,弹唱的几个人唱到酣处,散坐的客人们不自觉就被这气氛感染,会不会唱都跟着哼起来。而问答QUIZ就是典型的集体游戏了。老板把事先印好的答卷分发到各桌,不要担心,那卷子可不是考试的刻板,老板在上面用变化的字符调皮地给问题分了类,有时候还会印有明星靓照,让你来猜是谁。之后酒吧的扩音器里就响起老板美妙的嗓音,大多数由女老板担当提问者。她一会用顿挫的语调提示问题的答案,一会又会调侃几句。提问的时候,全场寂静,人人作冥思苦想状,或者低头窃窃讨论。一个问题过后,间隔几分种,此时场子里人声又慢慢嘈杂起来,有人东窜西窜地去偷看他人的答案。QUIZ问答的题目也都是轻松有趣的,比如:睡美人里亲吻公主的王子叫什么?最新的POP IDOL是谁得了第一?总之杂七杂八,个个有趣。有时候我听了半天题目,词词明白,却不知道问的究竟是什么,心里也不沮丧,这种不同文化背景下的常识,我不知道也正常。若问一个会说两句中文的老外——严守一他哥叫什么,估计他也答不出牛三斤来。答卷完毕,给自己的组起一个名字,随你高兴,什么抽烟的猫,或者怕狗的老头,大都是随手的创意,美美写在答卷上,交与吧台。半小时后,老板批改试卷完毕,公布得分最高的一组,奖励是——该组人人一杯的极品GROUSE。

一晚上就在这酒吧里热闹过了,回家的路上,有点冷风习习,把大衣往脖子处拉一拉,突然想起,《第一次见到你》不是ROD STEWART唱的吗?就因为这个题目没答出来,没喝到那杯极品GROUSE。有点小失望,但更多的,还是愉快。

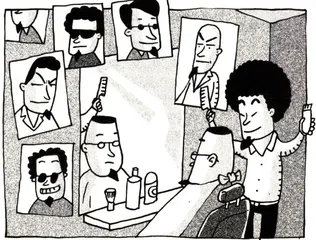

撞须

古十九 图 谢峰

如果穿一样的衣服叫“撞衫”,那么蓄相同的胡子该叫“撞须”吧?

在某个浮华的行业里,流行蓄同一款式的胡须:上唇及两腮皆刮净,在下巴底下留一小束胡须,宽与下巴相齐,长度在半寸至3/4寸之间,视须质的不同而呈现或直或卷的风貌。这种造型有些像埃及法老的胡须,在埃及的雕像中有所呈现,齐匝匝的底部;又宛如园林工人手下的小叶黄杨。说实话,我从未看清过它们的真切模样,因为近距离地盯着异性的胡须甚是失礼(它毕竟是性别的特征之一,又称第二性征);另一方面原因是仅仅最短暂的一瞥也会让我联想起一种奇怪的动物,不寒而栗。

我参加过该行业的一次派对,这个行业之从业人员(特别是男性)的另一个特点是都在穿着方面首鼠两端:既爱慕时尚,又为商务身份所困,不能过于出格。最终我看到好些个穿着鲜艳西装的男子,手持酒杯互相致意。他们的下巴则由上述形状的胡须勾勒出相同的轮廓,从侧面看都形成一个钩子,一欠一伸地动。再次让人想起动物世界。

女性迎头碰上和自己穿同样衣服的人肯定会局促不安,不知道撞须的先生们作何感想。也许和衣服的款式相比起来,胡须的形式要少得多,撞须的概率也大得多。托翁说:“幸福的家庭是相似的,不幸的家庭各有各的不幸”。现在蓄须的下巴变得彼此相似,而不留胡须的下巴则是各有各的形状。剃须刀止步于“刮得净净”这样的广告诉求显然不够,恐怕也应该在如何打理胡须形状方面进行相关的研发,以便在最短的时间内修理出这款埃及法老式胡须,从而让男性们像狭路相逢的虾子互相挥须致意一样,撞它个不亦乐乎。

这样的胡须如在日常生活中看倒也罢了,若是带着这样的“胡型”(和“发型”相对应)上照片,特别是拍正襟危坐的登记照、证件照,便会产生种森然而颓唐的感觉,毕竟它是和所谓艺术气质相联系的,放在严肃的气氛中实在不搭调。

关于它,我另有个天真的问题,有关清洁:他们会在什么时候洗它?是洗头发的时候还是洗脸的时候?因为它和头发有近似的性质,但却又是脸蛋的一部分。 声音