2004春节民俗报告

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

贵州

陕西

山东

天津

江苏

春节年俗是一个概念

吕胜中从1984年进入中央美术学院民间美术系专习民间艺术一直未曾中断,他几度到乡间采风,拜各方巧手为师,积攒的民间美术样本不仅是一手的,也是少有的丰富,这些经历对于他就是“觅魂”的旅程。他曾主持过文化部开办的民间美术专修班,加上他关于民间美术,尤其是民间剪纸的文论,大概就是“招魂”的道场了。他自己创作的那些有民间艺术之魂的小红人,正是作为“招魂剪纸”而闻名。但是当我们就民间艺术、过年民俗的话题采访他的时候,他大不以为然。因为“过去那些民俗没有了,现在大家都不那样做了。”他说,“任何一种民俗都是和生活方式,和生活的物质内容相应的,生活方式变了,很多民俗就消失了,也注定消失。可是,你不能抱怨这些民俗的淡化、消失,你们城里人用玻璃窗,敞亮干净,不能还让人家农村用窗格子窗户纸。没有窗户格子了,你在哪儿贴窗花?贴在玻璃上?洗都难洗。”

在他看来,我们应该关心的是怎样把春节的气氛搞出来,因为春节的概念不会消失,不管我们一年有多少个节假日,大家还是把春节作为最不能马虎的节日。“别的节都好过,怎么过都行,可是现在过年时总听见人抱怨:过年没年味儿。可见过年是有一定概念的,可见春节的概念是深入我们精神的,它是我们的一种精神生活,是文化上的必须。”

过年的概念是什么呢?他说:“年味儿,首先是要能体现出‘一年’这样一个节奏,要和平日有个区别。”他小时候的记忆是每逢过年母亲就要布置房子,一经布置装饰,整个家就像装修了一遍,完全变了样。他的母亲在当地是有名的巧人,叫做“伎俩人”,她用报纸糊上墙围,墙围边上是剪纸花边,窗上贴剪纸窗花,窗旁和窗条上贴印刷的年画,年三十贴对联。经这一番装饰之后,整个家和心情在形式上就有了过年的气氛。“可是现在打扫房子已经体现不了了,大吃大喝也体现不了,旅游也不是个事儿,这都是别的日子也能做的事。过年时必须红火!可是,红火热闹在街上是有的,在大商店、大饭店,为什么还说没年味?因为自己的居住环境没有过年的氛围。所以还是得在自己的家里换色彩,换气氛,从自己的家里呼唤出过年的色彩和心情,体现一个时间的节奏,不能光看饭店过年,或者跑到老远的地方看人家表演的过年。”

至于那些民俗中的形式,他说:“现在年画、剪纸、对联这些形式到处都可以用,五星饭店、红灯区都可以胡乱贴剪纸,而且什么时候都可以用,很多人家里平时也挂着买来的剪纸、年画。去年挂着,今年还挂着。到了过年,即使你有点剪纸、年画,那和平时又有什么区别?不会有过年的氛围。但是,那些形式毕竟在到处乱用中保留下来了,当经济、文化稳定一些了,我们可能应该重新收拾旧山河,给这些形式好的利用。”比如说过年,“如果要想恢复原来民俗中的年味,已经是不可能的了,利用这些形式却可以推广一种新的年味儿。”

作为当代艺术家,吕胜中说他对唱堂会般地全世界跑、到处参加展览感到失望,想做一些与自己的文化,与公共生活有关系的工作。于是,1997年吕胜中开始尝试制作“新年花纸”。“作为一个文化推广活动,新年花纸如果在当代文化生活中起作用了,为当代人的生活增加色彩了,它就是当代艺术、当代文化了。”那一年,他挑选了15种民间艺术形式,有剪纸、皮影,年画、门神、还有月份牌、绣帐等等,分析其中用法和它们的图像,根据这些图像,设计了一套专为春节过年用的花纸。这种花纸可以装在玻璃框里挂在墙上,可以做成灯箱,可以用胶条粘在门上,总之方便现在的居住形式,过了年就可以取下来,完全是时令性的。对于他,这套花纸不是作为他的艺术行为,而是一个文化推广活动,尝试着让人们在家里制造一个过年的气氛。

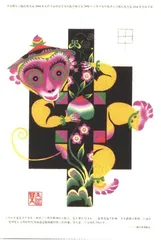

2001年,他开始做一种“新年画”。在设计新年画的内容时,考虑到新年时有人结婚,有人回家看望老人,有朋友间的联欢,他采用了民间艺术的不同形式,他熟悉的剪纸也是取自各地的剪纸风格,不论哪一种形式也都是为了红火的整体气氛。

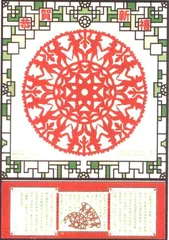

1997年的“新年花纸”在当时推广的范围虽然有限,后续的影响却一直慢慢扩散,近几年的春节,新年花纸渐渐多起来,一些公司、电视台把它当作外联贺卡在春节时送出。聪明的中国青年出版社持续三年每到年关便请吕胜中制作一张花纸,今年的花纸一面是吕胜中画的新年画——一个很精神的小猴子,一面是他由吐鲁番出土的北朝剪纸残片复制的对猴团花剪纸。

他设想,也许新年画可以成为新民俗。“所谓民俗,就不能不考虑到时事性,时尚性。”

品胜中作品:《对猴团花》

品胜中作品:《甲申吉祥》

这让他再次提起前些年风行各地的“恭喜发财小人儿”。他非常希望能发个寻人启示,寻找它的原创者。他认为这一对恭喜发财的“新门画”,说明了基因的能量。他说,过去的门画有一个演变过程:最早的门画上画的是虎和鸡;后来是画两个神——神荼和郁垒;再后是半人半鬼的钟馗。到了唐朝画的是现实中的大将秦琼和敬德,传说唐太宗一度在梦中遇鬼魅缠身,因为害怕就令这二位大将在门口站岗,果然鬼不敢来。因大将非等闲之职,不能夜夜只是站岗,太宗就令吴道子为其二人画像挂在门上,同样有驱鬼之效。太宗令人刻印二人画像,过年的时候送给大臣,后来在民间流传开来。到了明清,世上有名的大将都能当门神。民国以后,门画有娃娃、美人等形象。解放后,张仃还画过有八路军形象的门画;“文革”时出现过工农兵形象的门画;到了经济腾飞时,就出现了恭喜发财的小人儿。“从这个线索我们可以看到,门画从动物崇拜到神、到人的崇拜,越来越世俗的过程,其实也是一直与生活时尚相伴随的。年画、窗花剪纸也有同样特点。我们设计年画,是否也可以考虑一下现在的时尚、时事,比如,今年的‘神州五号’升天就可以进入新年画。”

传统民俗随着传统生活方式势不可挡地逝去了,吕胜中认为,作为文化遗产传统的民间艺术形式我们更多的是在感情上挽留它,不可能在今天的生活中如实地再现,“它只能在博物馆里存在,作为查阅的对象,作为我们文化的基因库。我们真正要面对的还是今天的生活,今天我们创造生活、建设新文化时,传统是我们提取基因、提取元素的仓库。”

年

最初,谷熟为一年,后来才指朔数——时间单位。农历平年为12个朔望月,闰年为13个朔望月。朔望月也叫“会合月”或“太阴月”,一个朔望月等于29天12小时44分2.8秒。在历史纪元中用的都是朔数。朔数与中数的差别,中数是中气一周之数,也就是地球公转一圈的时间。按古人在汉以后的说法,中气一周称为一岁,日月十二次相会称为一年。按中数,三百六十五日四分之一谓一岁;按朔数,三百五十四日为一年。中数之岁指太阳年,朔数之年为阴历年。实际上我国农历实际是阴阳合历,所以设平年闰年,以19年7闰调节。

从史书有历史记录来看,颛顼就确定孟春建寅为元,所以夏历就以正月初一为年首,腊月三十为年尾。正月初一在节气上一般都在大寒与立春之间,最接近立春,实际更接近一年以春为始的概念。但何时为春?按古人四时轮回的说法,冬至春来,冬至之日,阳气已涌动于黄泉之下,动养万物。因此,商代用殷历,殷历建丑,从十二月初一为年首;周代用周历,以十一月初一为年首。十一月、十二月初一都更接近冬至,而秦用秦历,更推前以十月初一为年首,十月初一一般在立冬与小雪之间。直到汉武帝时,司马迁、洛下闳创制太初历,才重用夏历,以正月初一为年首,以后除个别朝代有变更外,成为我们在二十四节气轮回中辞旧迎新的传统。