天津杨柳青,后世宝之

作者:王小峰(文 / 王小峰)

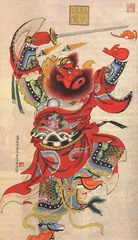

《门神》 (陶子 摄)

排查杨柳青,只发现4个老艺人

杨柳青是我比较关注的,因为我生活在天津,这也是互动的因素,比如我的作品里面,比如《神鞭》和《三寸金莲》里面,有很多地方的民俗,我也不是为了民俗而写小说,而是我要写这个地方的人,必然要涉及到他们的民俗,因为一个地方的民俗,是这个地方人的最深刻的生活之一,也是这个地方人的共性之一。你如果不研究他的民俗,你无法理解这个地方的人。我比较注意人后面的文化背景,所以我就喜欢这个地方的民俗,就会喜欢这地方的民俗形式,这是一条走向的。那么从另一条走向我可能喜欢民间的美术,喜欢民间的美可能我就会去了解年画。

我很小的时候就接触到杨柳青年画,那时候断断续续也收藏了很多,但“文革”期间都毁掉了。到了80年代末90年代初期,偶尔会去杨柳青镇一趟,我就忽然觉得杨柳青没有年画了。1991年,我就举办了一个杨柳青年画节,我把全国的年画产地的人都请到了天津,还搞了一个中国年画研讨会,我把年画节的闭幕式放在杨柳青镇上的“石家大院”,这样做是想刺激一下杨柳青年画,看看能不能把它刺激起来。

从90年代初开始,我每年都要去一趟杨柳青,我发现,杨柳青年画已经快死亡了。原因是这个镇的城镇化,农村的城镇化,城镇的城市化。现代化的速度很残酷,现代化的动物在吃历史的精神植被,这样就加速杨柳青年画的灭亡。当时我就有个想法,我想看看中国的木版年画究竟是怎样一点一点消失,我每年写一篇关于年画的文章,去年我写了一篇《南乡文化记》,南乡有36个村庄,这36个村庄基本是“家家会点染,户户善丹青”。那个地区基本上是口传心授,婆领媳做,一家人都在炕上画年画,当时有一百多家画店。去年,我带着一个小组,把36个村子排查了一遍,基本上就找到了4个艺人,82岁姓杨的艺人,他早就不画了,他每年把老版拿出来,刷上一二百张,送给邻居,他说就是为了过过瘾;80岁的老艺人从2000年开始不做了,也没有传人;67岁的那个艺人我找了好几次才找到,他现在已经住上洋楼了,他的手绘五大仙画的很好,但他现在也不画了,改画国画了;最后一个是画缸鱼的,叫王学勤,它基本上是杨柳青镇农耕形态的民间年画。那么在杨柳青镇里只有霍家一家仍然是真正的、正宗的传承的艺人。

民间美术是共性的,精英美术是个性的。在杨柳青,只有你画的娃娃大家都觉得不错,你才能站得住脚。大家认为不错的,实际已经把这个地区的审美放进去了。但是作为民间艺人可能都有自己的绝招,比如有人刻版刻得好,有人画的比较好。所以口传心授,就怕没有传人,没有就断了。非物质文化遗产就是这样。

年画在年俗中的位置

过年还有一个更重要的方式,就是贴年画。为什么?因为年画是可视的、具体的,反映人们生活的愿望,与其说是生活理想,不如说是生活愿望,愿望是更实际一点的。中国人在过年的时候由于有了这种理想和愿望,它就比一般的生活大一点。比如说,平常吃不到的东西,过年就非要吃到,平常没有什么理由穿新衣服,到过年的时候就穿身新衣服,里外三新。过年比平常的生活更接近一点理想,就是使生活理想化,也使平常理想化的生活变成一点现实,就是把理想生活化。我觉得这是中国人过年的最高超的办法,通过努力让原有的生活放大一点。所以人们对过年有更深的感情也就在这儿。

《孟母三迁》

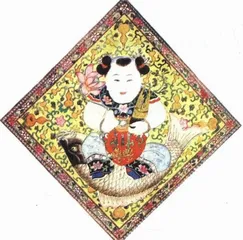

《连生贵子》

因为年画是一种绘画,它里面可以放进很多内容,所以它就可以很具体、可视、直观。过去普通百姓差不多都是文盲,年画是可视、直观又是高信息的。所以,年画实际上是人们把过年的年心理外化、物化,年画在过年中就变成一项很重要的东西。

我们在搞中国民间文化遗产抢救的时候,实际上是把年画当成一个龙头项目第一个展开的,我认为它是最重要的。我一直在努力想在大学里搞年画学,我认为年画涉及到中国民俗、民俗心理、人类学、文化学,包括美术学,它是涉及最广泛的。中国没有任何一种民间艺术,包括剪纸、皮影在内像年画这么全面地反映农耕时期的人的生活理想的表现,没有一种艺术能表现这么多,它不仅是生活,也包括宗教、民间崇拜。另外它运用的方法也非常多,它有象征、拟人、比喻、夸张等这些文学手法,另外还有年画中最独特的手法——谐音。比如说马上有一只苍蝇,它就叫“马上赢”,这些谐音能编出非常有意思的画面,你不能马上知道它的含义,仅就中国年画里的谐音内容就可以写一本很厚的“中国年画谐音词典”。

我要说的一个意思就是年画在中国年文化里有一个非常重要的意义,它使过年的理想变得可视,而且在那个没有电视的时代,年画基本上就是墙上的电视。年画的形式也非常多,任何地方都贴年画,过年的时候人和年画的很多内容是融合在一起的。所以在中国年俗的艺术品和文化里面,年画应该是排第一位的。也可以讲,中国的民间年画是一个龙头,这是年画在年文化中的一个位置。

年画的兴起,我们一般认为汉代的时候就有了门神,但这不是年画。什么时候才有的年画呢?山西临汾平阳出土的两幅年画,一幅是《四美图》,一幅是《关公像》,我认为那是最早的年画,而且是木版雕印。中国木版雕印实际上从唐宋就发端了,应该讲年画是作为中国古代一个印刷的起源国的非常杰出的表现。雕版印刷在年画中大量地使用,一方面它推动了年文化的发展,另一方面它推动了雕版印刷术的发展。

中国年画的风格

中国是一个多元灿烂文化的国家,各个地方的地域文化全然不同,由于地域文化的不同,所以木版年画的风格也全然不同,比如四川绵竹年画,它就带着四川文化独有的神秘感;苏州桃花坞的年画,比较轻灵、细腻;河北武强的年画幽默感特别强,而且很智慧;山东潍坊的年画比较浑厚,充满阳刚之气,里面有很强的兴旺的感觉,这个地方年画的中娃娃的脑袋方头方脑,杨柳青的年画是圆头圆脑。天津的年画跟北方其他地区的年画都不同,总体上是北方体系,但是这个地方挨着北京,和大城市比较近,它要给皇家和贵族送年画,所以它的年画太乡土就不行。另外杨柳青离天津比较近,它的年画就往精细上发展,后来又有些国画家到这里参与年画的创作,所以它的年画非常细致,而且杨柳青年画半绘半画,半印半绘,更接近国画,年画本身的特点有跟国画不同,国画追求雅,年画追求浓艳。总体上讲,杨柳青年画题材比较广。中国年画的题材相当广泛,有将近一万种,杨柳青年画占了百分之六七十。

我喜欢民间艺术的情感表达方式

我一开始的身份是画画的,不是写作的,从二十来岁开始对年画产生兴趣,西洋绘画和中国绘画我都感兴趣,但我也喜欢民间绘画,我喜欢的原因有几个方面,一个是民间的绘画里有很强的民间情感,我觉得这种非常纯朴、一如泥土本色的民间艺术让我非常感动,不仅仅是年画,我对民间艺术广泛地喜欢,从民间建筑到一个小荷包、刺绣,我都很喜欢。我喜欢他们表达的情感方式,我觉得民间艺术充满智慧,我还喜欢他们的审美情感,那种独特的手法。因为民间在表达他们的审美理想的时候,它跟精英的艺术家是不一样的,它直接表现,没有任何功利色彩。

《三国演义》

我想做中国民间文化的四库全书

去年2月,中国民间文化遗产抢救工程成立,现在第一批启动的已经有15个省,省一级都成立了民间文化抢救组织。现在15个省的普查工作都已经开始了,它的社会影响越来越大,另外还有一些具体的项目成立了全国的抢救中心,比如年画、剪纸。陆续地我们还会成立皮影、泥塑抢救中心。现在我们要做的基本上是三个方面,一个是民间文学,一个是民俗,还有一个是民间艺术。民俗方面,每个县都搞一个民俗志,中国有两千七百多个县,我们大概要搞两千五百多个民俗志。民间文化消失得很快,按照现在这个消失速度,如果10年内我们拿不上来这块东西的话,以后就没有了。

我们普查年画是整个民间文化遗产抢救的一个非常小的枝节,因为我们要做的是把中国一切的民间文化做一个拉网式的全面记录,我们要做的就像当年马尔罗在法国做的文化普查一样,是要做一个民间文化的“四库全书”,把民间文化档案化。也许再过10年、15年,我们的民间文化就消失了,而且它不能再生的,它是五千年文明的一个积累,现在它已经七零八落了,所以我要把最后的文化形态记录下来,所以要做全记录,这个记录要以视觉人类学的方式——文字、图像和摄影全信息方式记录。年画是我们其中的一部分,杨柳青年画又是中国木版年画中的一个产品,因为中国的木版年画产地大概有20个,现在我们要做的有17卷。关于杨柳青年画,我们首先做的是记录,其次是保护,保护的工程是政府做的,抢救只能专家做,政府不知道去抢救,但是政府有力量去保护。保护也有发展,就是怎么让它活起来。比如河北省蔚县的剪纸,现在剪纸旅游化,原来剪一个老虎,为了驱鬼,老虎就非常凶猛,可是现在一做成旅游用品,就没这种感觉了。它为了是怎么做出来漂亮让人买走,所以原来民间朴实的情感都没有了。

其实民间艺术在发展过程中也是需要变异的,但是它的变异要比精英文化慢一些,精英文化要求革新,民间文化相对来说比较稳定一些,共性比个性更不容易改变。民间艺术在过去相对来说在一个比较封闭的环境中存在,现在旅游化了,旅游化带来的一个问题,民间文化的纯朴性没有了,民间情感没有了,内在的东西都没有了,实际上它只是形似神不似。如何让民间艺术的生命存在下来,而不是让它这种形式存在下来,这是一个问题。但是现在我们生活在一个商品经济的时代,旅游是一个典型的商品经济的产物,旅游附属品全部要商品化,在这种情况下,就要改变,所以这些问题都需要讨论。

用民间艺术对抗全球化

我个人的一个更大的想法,抢救民间文化是为了对抗全球化。我认为我们中国的国民遇到的文化的最大问题是全球化对我们的伤害,而且我们并不自觉,而且我们很高兴地让文化进入WTO,实际上从知识分子的个人角度来讲,经济全球化,而文化的走向实际上是本土化,任何发达国家都这么做的。我们之所以没有那么做,是因为我们从来没有看到文化的存在。

我去欧洲,在欧洲看到的民间文化基本上都是原生态文化,包括它的民间歌舞,为了民间艺术我去过很多国家,他们的民间文化保护得很好,学者们帮助他们如何继承原来的传统,他们还有很多组织,挖掘原来的东西,不要让原来的东西商业化。另外最关键的是什么呢?人们在欣赏民间艺术的取向跟我们不一样,我们就在那里糊里糊涂地买两样东西就拿走了,他们在挑选民间艺术的时候,很有品位,他们找那个最纯朴的,他们的眼光很锐利,当社会整个的文明程度、文化教育程度到了一定的时候,人们会有这种选择,可能到你有这种选择的时候,这些东西可能都整个变质了,真正的东西在哪儿?如果我们还想变回来,我们还能跟历史衔接上,我们要重新修改被商业化的东西,我们的根据是什么?我觉得只有把现在原生态的东西保留下来。民间文化就是一个生生死死的过程,你要不注意保留它就没了。现在还有一些保留得特别好的。

杨柳青画社的杨柳青年画馆

过年:新旧生活的分界线

中国人过年是从腊八开始,到灯节,前后大概有40天的时间,也是世界上最长的节日之一。中国过去是个农耕社会,对年分外关注,它是旧的一轮生活结束,新的一轮生活开始的分界线。所以人对新的、他不知道的一轮生活充满了渴望,这年里就会有很多很多精神的内容,比如说人们要吃团圆饭,对生活的一种向往,就是团圆。中国人把团圆看得特别重要,比如中秋节吃月饼,也是团圆,灯节吃元宵,也是团圆。过年还有一个很重要的概念就是祈福、避邪,希望好的东西来年越来越多,不好的东西离人远去。

现在保留下来的年俗文化很多,很多民俗是地方性的,比如过小年和初五破五这样的习俗,有些地方有,有些地方就没有。破五跟春节的节律有关系,因为年三十是一条分界线,年三十以前是由社会逐渐走向家庭,从外往里忙活:扫房、贴年画、炖肉、发面,都是为了准备三十和初一、初二这几天吃的东西。年三十晚上绝对是以血缘关系的家庭为主的,中国人是以家庭为单位的,那顿团圆饭也就变得非常重要。过完春节之后,逐渐往外走,到了初五之后就变成社会的拜年,最后到了正月十五就变成纯粹的社会活动。从外面走进来,再从里面走出去,这是一个大的节律。

现在过年里面还存在的几个东西:一个是年夜饭,这个是最重要的。一个民族的亲和力、凝聚力都在这顿年夜饭里面。一个是放鞭炮,基本上保留下来了。有些大城市不放鞭炮是件很遗憾的事情,有些地方由政府统一放礼炮和烟火来代替老百姓自己放,实际完全不一样。

我觉得鞭炮应该开禁,因为放鞭炮是除旧迎新最关键的时候的一个最重要的东西,它体现了人们对美好生活的向往,它以声音、光、气味混在一起的,体现了一种普天同庆的感觉,一种民心,这种民心是对生活的企盼和向往,在这个时刻把它变得万籁俱寂,变成一个周末,这在文化上无论如何也说不过去。移风易俗,你移风就得易俗,有一个新的俗代替它,才能够易俗,移完了风没有俗就坏了。

霍庆有和他的杨柳青年画

王小峰

霍庆有是杨柳青年画世家的第六代传人,他是目前冯骥才发现的惟一一个全部掌握勾、刻、印、画、裱技法的艺人

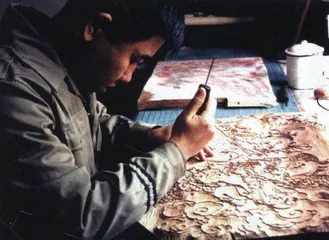

在采访霍庆有之前,记者去位于天津市河西区的“杨柳青画社”,发现杨柳青年画在这里已经形成了产业规模——该画社目前在天津市有3家专卖店,每年利润达几百万元。在画社的大院里,在负责人李大姐陪同下,看到了杨柳青年画的全部过程。李大姐告诉记者,目前画社收藏了大约3000多块老版,很多母版都相当珍贵。即便是今天,制作出一块中等复杂程度的母版也大约需要4个月时间。

第二天,记者前往距天津市大约有30公里的杨柳青镇,拜访杨柳青年画传人霍庆有。

霍庆有 (陶子 摄)

这个小镇现在丝毫不见古朴的痕迹,布局比天津的“裤筒子路”还要整齐,在镇中心的大广场,四周都是成群的现代化小区,各种城市中常见的雕塑装饰比比皆是,一排50米长的古罗马圆形角斗场的柱子显得格外醒目。寻找半天,竟没有发现任何与年画有关的饰物。而在这个小镇周边,原来的村落变成了拆迁的工地。

根据霍庆有先生的提示,我沿运河前行,在一片现代化小区面前,远远看到一个老字号的旗子点缀在楼群之中,上面写着“玉成号”,这面酱紫色的旗子,在楼群中显得那么突兀和不和谐,这似乎在暗示着民间文化在今天的现状。

霍庆有是去年才搬到这座楼里的,他家共三层,一层是工作室,进屋时,他正带着徒弟工作。三层楼的墙上挂满了各种杨柳青年画,二层、三层客厅都当成了展室,有霍先生自己画的,也有他从民间收集的珍品。这些作品从清朝年间一直到“文革”以前,几乎是一个杨柳青年画史。

谈到杨柳青年画,霍庆有直接告诉我:“我现在有个内疚。”这内疚就是他曾经亲手用斧子毁坏了不少年画母版,所以他才比过去更认真和专注把杨柳青濒临失传的手艺传给下一代。他说:“第七代现在也在画,现在不管来什么人,只要肯学,我都无私地教给他。为什么?这东西毕竟是祖先留下来的,是民间的东西,我学会了不传下去对不起祖先。这种民间工艺很复杂,趁着我明白都告诉他们,不然他们要花大力气,走弯路,因为我就走过很多弯路。”

霍先生讲述了“文革”期间年画母版遭毁坏的过程。“玉成号”是霍庆有父亲的艺名,就在霍庆有准备继承霍家手艺时,“文革”开始,父亲为了保护母版不在破四旧中遭毁坏,把它们藏在天花顶棚里面,当时大约有300多块母版。后来,家里房子漏雨,要修房子,藏在顶棚的母版被发现,他父亲就在院子里挖了一个大坑,天黑时趁人不注意,都埋在坑里,上面裹上防水的油布。但是没想到,下雨时候,埋母版地方陷进去一个大坑,等再拿出来,都被雨水泡糟了。做年画的母版一般都用梨木,最怕潮湿,“当时的一些母版,一部分被我父亲藏起来了,还有一部分被大队敛走了,放在一个屋里。后来民兵开会,有个民兵说:‘下雨了,在外面没法开,把那些四旧的东西请出去,咱们去屋子里开会。’他们把很多版子都锯成了圆板凳面,还有一部分被农民偷回家去做成自行车的脚蹬子,由于母版上都有棱,脚蹬起来还不滑。还有一部分被我劈了,各种颜料,我也倒进运河里,黄色的运河水都变红了。我的内疚,就因为很多珍贵的古版都给劈掉了。所以从1980年开始我就恢复世家的这种手艺。”

当霍先生重新拣起这门手艺时候,才发现,由于“文革”浩劫,很多古版都已经失传了,人们对杨柳青年画也不了解了。“他们可能对杨柳青年画的了解就是一个抱大鱼的(即杨柳青年画中流传最广的《莲年有余》),有什么出名的?我去无锡参加第二届中国民间艺术节,当时我在现场展示我的年画,有人问我:‘你这是杨柳青年画么?’我说是。他们又问我:‘你贵姓?’我说:‘我姓霍。’他说:‘那你这不是杨柳青年画。人家杨柳青年画姓杨,你姓霍,不是一回事。’有一次我上美术课,老师也说:‘杨柳青年画没什么,不就是抱大鱼么,画的很粗糙,不能登大雅之堂。’我跟他解释,现在国家不宣传杨柳青年画了,杨柳青有上万种年画,他不相信,我告诉他,杨柳青年画有五大类:娃娃类、仕女类、民俗类、戏曲类和神像类。在我们这一代,填补了一个佛学类的。”

“为了弥补当年的过失,我开始挖掘、整理工作,还有就是抢救艺人们丢失的稿子。”在霍先生收集到的各个时期的杨柳青年画中,其中有一幅残画,名字叫《大过新年》,谈到这幅残画,霍先生讲述了他是如何抢救这幅画的——

“过去的老百姓都比较穷,所以盖房子都搭在一面墙上,其中有一家,房子旧了,要翻修,但是共用一面墙,不能拆,就在原来的墙外面又垒上一面墙。到了80年代,这家房子又不行了,要扒倒重盖,里面那层墙面就露出来了,上面贴着一层报纸,他们一撕,发现里面有杨柳青年画。于是有人告诉我,让我去看看,我就按着年画的大小把它裁了下来,拿回家里,抢救了一个月,这幅画的题材我发现很有价值,因为这个画稿现在都很少见了。”

还有一个人收了一块抱鱼的版,找到霍庆有,“我去了一看,发现是套色版,这是一块主线版。我当时想,应该把它恢复了,这都是艺人们经历了几代风风雨雨留下来的。这个版只留下几个点,有一条鱼看的清,有几只手看的清,其余都看不清了。我用了两个月恢复,上了颜色之后,起了一个名字叫‘金蟾富贵’。后来我拿到北京去找专家,让他鉴定一下,那个专家那里也有很多画稿,跟他收的一个稿一样,他的叫‘金蟾同乐’。他说:‘你把一个套色的版的几个点都找回来了,我还以为是老版勾回来的。’”

在霍先生收集到的年画母版中,有一套非常稀有,这套母版共6块,分两面,也就是说共有12幅画。霍先生介绍说:“这个版是过去大家族祠堂里放的,是祭祖先的。我给专家打了一个电话,告诉他们这块版的情况,他们说这是杨柳青最大最早的一块版。”

到目前为止,霍先生共收集到100多块老版,最贵的是他花3000元买回来的。

老奶奶也是玉成号画庄制作年画的一把好手

制作流程——刻板

谈到杨柳青年画的兴衰,霍先生感慨良多,“年画的兴衰跟咱们国家的经济发展有关系,经济上去了,大家都要享受了,屋里需要布置了,都要贴年画了,才会有购买力。”他说,“在民国期间,很多杨柳青年画店都倒闭了。那时候从上海引进了一种石印画,不用人填色,结果冲击了市场,这种石印画着色比较均匀,很漂亮,杨柳青年画相对比较粗糙,于是就没人买了。解放初期,还比较贫穷,又没人买年画,所以有些农民发现这些版子都没有用,都拿它盖猪圈了。杨柳青到夏天下雨路面比较泥泞,汽车开进来走不动就拿版子铺路……”

过去杨柳青镇有300多家画店,依靠着运河,声名远播,但后来慢慢失传了。“我父亲那一代只剩下6个老艺人,我父亲的那个时期有版,有艺人基础,只要有钱,就可以恢复起来,但是在‘文革’期间又断档了。所以大家都不了解杨柳青年画,现在把杨柳青年画真正恢复出来是很难的。‘文革’期间把版子、画稿都毁了,我们这一代想学,但是接不上。所以要想把它继承下来,需要花很大力气。第一要收集散落在民间的画稿,挖掘老版,然后还要把它恢复出来。我一直干到90年代,我勾版整整勾了3年,因此生了好几场病。今天很多人把版子当成文物卖给你,我们也没有那么多钱。”

霍先生的父亲曾经对他讲:“要想发财,别去画画。到我这辈,已经五代了,可能就要断档了,你要是真有机会的话,就去学吧。还可以比我们这一代干得更好。”霍先生说,“年画这东西还有生命力,杨柳青年画从来就没有离开老百姓向往的生活和企盼的东西,它和老百姓的生活太贴近了。”作为杨柳青年画老艺人,霍庆有知道自己身上的责任。现在,霍先生已经刻了两百多块版,每年还能增加四五块新版,带着五六个徒弟,继续承传着他的手艺。