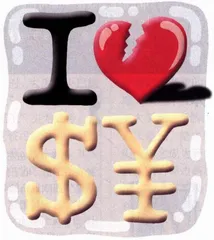

财富情感

作者:三联生活周刊(文 / 宏非)

前几天跟胡润在电视上聊天,话题是他主编的新书《财富情感》。在这本名字有点怪诞(此前,汉语词汇里“情感”的前缀一般都是动词,常见的有“玩弄情感”或者“欺骗情感”等等,“财富”也是这样,如“积累财富”、“瓜分财富”或“掠夺财富”,这一点同样使“时尚财富”显得创意无限)的书里,“2002年中国百富榜”上近30位私营企业家罕有地向胡润和他的团队掏心掏肺,大谈私生活。

我相信,《财富情感》一定会是“财富书系”里最畅销的一种。我还相信,如果改名叫《私营老板谈隐私》,势将更有卖点。就我个人而言,对中国私营企业家私事的兴趣远远超过他们的私有财产。这种事,就像今年宜兴“婚外情私生子案”的王姓男主角(杰青,拥有上亿资产的企业董事长)与记者的对答—问:“是不是有钱人都会自然而然惹上类似的事情?”王:“没钱的人也一样,只不过没曝光而已。就像所有人身上都有疤,只不过有些人被扒光了所以大家都看到了。”

虽然并未涉及私生子之类而自始自终都以明媒正娶为主旋律,“财富情感”谈得也很坦荡。我的读后感是:一,绝大部分男主角一致强调自己与原配夫人恩爱如山,甘苦与共;二,对自己的婚姻生活,部分男主角程度不同地感到若有所失。“玻璃大王”曹德旺这样反思自己80年代小富之后所遭遇的一段刻骨铭心的婚外恋:“我对我能搜集到的婚姻样本进行统计分析比较,得出的结论是:大多数家庭不是绝对幸福的家庭。于是我开始思考,为什么会是这样?后来我想通了—两个人,来自不同的家庭,有着不同的教育,这样就会形成各自不同的观念,谈恋爱的时候,可能是求同存异,一旦真正生活到一起,就会有很多问题。所以我觉得,幸福这东西讲起来都是大同小异的,就是有吃有喝,子孙满堂这些东西,可是如果往深层去想,世界上有绝对的幸福吗?没有,所以也不会有绝对幸福的家,绝对完美的婚姻,既然是这样,我认为我是不需要再去考虑什么换家庭的事情了,再换换,就是换1000个照样也没有用啊……真正的幸福不在家庭,而在事业。”

这番话,读来不胜悲凉,尤其是出自一个有能力“再换1000个”的男人之口。更为悲凉的是,对个人婚姻以及现行婚姻制度怀着一颗“玻璃心”的并不只“玻璃大王”一人。胡润说,在《财富情感》的访谈中,他们注意到,“经营企业的压力经常导致这些企业家忽略自己的家庭生活。在一些案例中,这些企业家甚至和他们的配偶谈论过离婚,但是他们中的多数最后还是决定继续生活在一起”。

试将以上这番“财富情感”与尤瑟纳尔在《哈德良回忆录》中的一段表述来做比较:“当我们尽最大可能地减轻无谓的奴役,避免不必要的苦难的时候,为了使人类的英雄主义品德始终保持着,一系列真正的灾难,死亡,衰老,不治之症,一厢情愿的爱情,遭拒绝或被出卖的友情,比我们的安排更狭窄、比我们的梦想更乏味的平凡生活,总之,因事物不可思议的属性而引起的所有的灾难,仍将继续存在下去。”可见,“非财富类”的男女亦怀有类似的情感。由于性取向的特殊,尤瑟纳尔暂且不论,就拿胡适来说吧,虽未必像曹德旺那样想通了“就是换1 000个照样也没有用”,可人家不也硬是把对江冬秀女士的不满意升华为PTT主义?—“财富情感”与“文化情感”的重大分野正在这里。同样是压抑的升华,后者显然缺乏建设性,基本上是白升华了—“一个怕太太的民族比较容易实现民主”则纯属扯淡。至于“财富情感”的升华,却是将同一种因“事物不可思议的属性”而带来的怅惘为创造财富的动力,让无力者有力,让悲观者前行。

攘外必先惧内,怕老婆会发达。胡润提供的调查数据显示,中国许多民营企业家的原配夫人,其实就是他们生意伙伴。在至少1/3的案例中,他们的配偶不但积极参与了企业的初创,而且与自己的丈夫共同经营公司。从这个意义上来看,“财富情感”就更容易被我们所理解。与其说这是做老公的对元配夫人的情意,不如视之为企业管理者对公司创始人或生意伙伴的道义。事实上,至少在《财富情感》这本书里,我们读到的亲情和友情基本上都被纳入了生产及扩大再生产的资本或“无形资产”。因此,尽管《财富情感》一书里的每一个男主角从来都不做“包二奶”这种下三滥的事,但似乎仍有必要对某些民营企业家的“包二奶”行为作出另一种解读,就家族企业的经营管理而言,谁能否认这不是一种扩大经营规模以及壮大管理团队的企业行为呢?

看在财富的份上,私事都可以变成公事。“财富情感”们所说的“家庭”其实更接近于一个生产单位或利润中心而不是一个成本中心或费用中心。富人似乎喜欢用一种存心跟我们过不去的说话风格来表达他们的“财富情感”。李柯克曾经细心研究过加拿大阔佬的说话方式:“有一天晚上,我听见一个阔佬说:‘喂,咱们打个电话给纽约,给他们两分五厘钱。’想想看,深更半夜打电话去人口近500万的纽约城,就为了给他们两分五厘钱。电话费就不止这个数哩!那么,纽约人是不是大光其火呢?没有,他们接受了。当然,这是高级的金融问题。”