一本小说的人道风波

作者:曾焱(文 / 曾焱)

西尔维·布律内尔

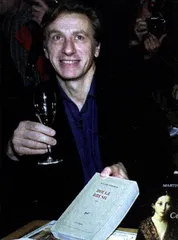

让-克里斯托夫·鲁芬获“龚古尔文学奖

如果作者不是西尔维·布律内尔(Sylvie Brunel),小说《边界》(Frontiere)可能闹不出这么大的动静。书5月初刚刚在法国和读者见面,报纸上的评论和专访已经沸反盈天。几乎没人在意小说的技巧和语言,人们感兴趣的是它的故事:一个叫作“赈饥任务”的非政府人道主义组织,派队去非洲执行救援,整个行动过程却充斥着挥霍浪费、麻木不仁、酗酒滥交和性侵犯。作者西尔维曾出任著名非政府组织“赈饥行动”(Action Contre la Faim,简称ACF)主席,去年2月她主动辞职。该组织规模庞大,在巴黎、伦敦、马德里和纽约四地设有办事机构,每年掌握着数亿法郎的捐赠基金。正是因了作者的这种特殊身份,读者和评论家才有了比照现实的特别兴趣:小说描述的一切是虚构,还是西尔维的亲历?西尔维对国际非政府组织的尖锐批判是个人的不满所至,还是这些组织的黑幕已经令她不能保持沉默?在种种推测和辩论之中,非政府人道主义组织,特别是和小说里虚构的组织只有一字之差的ACF,成了舆论的批评靶子。

现在人们难以相信这些组织是清白的。无风不起浪,几个月时间,这已经是第二本揭其伤疤的文学作品。另一部小说《白色秃鹫》也是在法国出版,作者勒古尔·格朗(Legor Gran)是个不到30岁的年轻人,却显得对非政府人道救援组织的内幕了然于心。他在书中描述了同处一幢大楼的几个非政府组织之间的勾心斗角,而那个从人道理想坠落到犯罪的男主人公,则是对巴黎一个著名冷血杀手的摹写:2002年3月27日,33岁的杜恩在巴黎大区楠泰尔市的市议会上开枪射杀无辜,造成8死19伤,第二天他自己也从警局的窗口跳楼自杀。杀手杜恩寡言害羞,曾热心于参加各种人道和政治活动,但屡屡遭挫。勒古尔的小说得到了不错的评价,不过他的身份和西尔维相比毕竟平淡得多,所以小说影射现实的轰动性还是大不如后者。如今两本书叠加起来,社会舆论给予的关注便足以让一些非政府组织忙于自我漂白了。

在西尔维的笔下,读者瞠目结舌地看到,那些救援组织在非洲几乎犯下“七宗罪”:贪欲,纵色,酗酒,无所不有。她毫不留情地借小说人物之口,说出了自己的审判——“在任何其他的地方这都将是罪行,但我原谅了,因为这些人是在非洲。显而易见,对太多的东西我们保持了沉默。”非政府人道救援算得上是物欲社会所剩无几的理想主义标识,西尔维怎么忍心撕破它的光环,并且把自己投入了17年热情的事业置于公众的审判之下?西尔维毫无避讳地接受了记者的访问,并在著名的右派媒体《费加罗报》上公开陈述了自己的写作动机:她无法忍受看到理想主义者在艰苦中工作,而巴黎总部的绅士们却自以为有趾高气扬的权力和奢糜的本钱。拥有经济学博士和法学硕士头衔的西尔维抨击了非政府组织两个致命的要害:没有经济评估和缺乏透明度。她讽刺人道救援“已经变成了一台只会填满收款台的机器”,“人道机器开始忘记自己创立的初衷,或者说忘记了承受苦难的人们”,越来越成为政治和外交的附属。

对方辩解的声音本来见弱,但其中一个代言人的特殊身份,使得公众也无法忽略他们的反击,那就是西尔维的继任,今年1月份刚刚出任ACF新主席的让-克里斯托夫·鲁芬(Jean-Christophe Rufin)。20世纪90年代初期,他曾经是法国“无疆界医生组织”副主席,后来专心写作,2001年以小说“红色巴西”拿到法国最高文学大奖“龚古尔文学奖”。他的说服力在于,他在1999年完成的一部小说《败诉》中,曾经同样批评过非政府组织的一些弊病。但是现在鲁芬先生说,西尔维和勒古尔的批判都过于激烈了,因为他们有理论,但缺少真正的经历。这个评判对西尔维显然是不合适的。鲁芬的另一句话是:在经历了文学世界的虚幻之后,回归人道行动对我来说是一次重生,行动胜于一切。不过,批评和曝光算不算行动呢?以他现在的位置,恐怕不好回答。

如果这场风波发生在半年前,这个想对非政府组织做一次“大扫除”的女学者,或许能和其他三位勇敢揭开内幕的女性一起,出现在《时代》杂志的封面,成为2002年度人物。“都是透明度的问题”,西尔维说。