SARS政治

作者:李鸿谷(文 / 李鸿谷)

“每个人都有自己的政治”,在中央电视台新闻调查播出的《面对面》节目中,中国工程院院士、广州医学院呼吸道研究所所长钟南山面对镜头说,“对我们搞这一行的人来说,我想搞好业务工作,这本身就是我们最大的政治。”在这档访谈节目里,看起来钟南山面对王志“你关心政治吗”的提问时,稍觉意外,但并没有太多犹豫便给出了一个多少出人意料,却足够深刻的答案。在这一问答之前,双方谈到的话题是钟南山面对的压力,而钟对压力所作的解释,可以视为他对自己“政治观”的阐述:“(非典)这不是一般的学术讨论,是救命的问题。”

以“救命问题”看待“非典”,一位政治学者称,从这里出发,一切才可以纲举目张,“这当然是最大的政治”。

4月26日,国家主席胡锦涛应约与美国总统布什通话,胡锦涛首先强调的是,“中国政府始终把保护广大人民群众的身体健康和生命安全放在第一位”。而布什则高度评价了中国政府在防治SARS方面所作的“非同寻常的工作”。从中国政府强力介入“非典”防治,到4月17日的中共中央政治局会议,生命高于一切,一直是一以贯之的主题。

检索4月17日以来的新闻,相关动态在4月26日前后变得相对密集。

4月26日15:15,新华社播发:中央军委主席江泽民26日上午在上海会见了来访的印度国防部长费尔南德斯。江泽民说,党中央、国务院对人民是高度负责的。20:23,新华社播发:中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长吴邦国在今天闭幕的十届全国人大常委会二次会议上强调,要把思想和行动统一到中央的精神上来,做好非典型肺炎防治工作。而此前的4月25日,中新社报道:全国政协主席贾庆林主持召开政协第十届全国委员会第四次主席会议。会议认为,党中央对当前非典型肺炎防治工作形势的分析判断是完全正确的。新华社4月25日还报道说:全国防治非典型肺炎指挥部于4月24日成立,吴仪任总指挥。中国人民大学公共管理关系学院教授张成福称,“这是一个标志”,曾在4月18日向高层汇报如何提升政府“危机管理”能力的这位学者解释说,“这意味着我们政府从操作层面正面而强有力地回应SARS危机”。

观察“非典”灾害,国家行政学院教授杜刚建甚至将这一时期称为“历史性时刻”。他对此的分析来自两方面,“其一,从疫情的角度看,这是历史性的:其二,从中国政府处理的角度看,它则是一个转折点,我们的体制也自此开始转轨。”在杜刚建的观察与研究里,中国传统体制的“条块分割”、“知情权缺失”以及“危机管理乏力”在这一突发事件里暴露无遗,由此,在应付突发危机时,“我们的改进也极其迅速而有效率”。杜同样注意到4月24日成立的全国防治非典型肺炎指挥部,他给出的评价更高——“在我们旧有体制开始转轨,但真正完成尚有待时日的前提下,这一危机管理系统的建立,是最具现实价值的选择。”

从更可感知的层面,无论是行政管理学者还是医学专家,都共同注意到中国政府直面此次SARS危机所采取的“政治问责制”,“显然,在政治上,这是了不起的进步。”张成福说。

同样,行政体系之外的法律体系也因SARS事件而在迅速建构。参与讨论“公共卫生事件应急条例”的北大公共卫生学院院长胡永华透露说,这一条例即将进入讨论确认阶段。

张成福分析危机管理,其效果有“两重性”:“如果解决得好,则有更好的成果。因为危机提供了学习、发展、创新的机会。”同样认同这一时期是“历史性时刻”的金融专家王君的看法则是:“政府在公共卫生领域的改革与创新,同样会延续到其他领域。”

变革时期的防疫与疾控

“2002年1月23日”,北京大学公共卫生学院院长胡永华对这一时间记忆清晰,同时又乐意向记者强调。这一天,中国疾病预防控制中心(CDC)正式挂牌成立。同一天挂牌的还有卫生部卫生监督检测中心。

“我们最简单地看,疾控中心成立不足一年,就发生了‘非典’。”胡永华强调说。与胡相关的事实是,中国疾控中心主任李立明,是他现在位置的前任。2001年,李由北京大学公共卫生学院院长调至中国预防医学科学院,筹建中国疾控中心,一年多后,中国预防医学科学院演变为中国疾控中心。坐在北大公共卫生学院的小会议室里,胡永华说:“中国防疫体制,最重要的变化就发生在这几年里。”

“1949年后,传染病是当时中国卫生领域面临的最主要挑战,性病、结核病、血吸虫与痢疾是最大的麻烦。当时我们摹仿苏联疾病的防治模式。”胡永华说,在县及县以上机构建立了防疫站,这一体系由县而地区(市)、省。其间最重要的内容之一就是疫情报告制度,级级上报,最后到达卫生部防疫司。“变化发生在1996、1997年之间。标志是卫生部防疫司易名为疾病控制司;同时也成立了法监司。”对于这种变化,无论胡永华,还是接受采访的其他医学专家都坦陈:“这是因势而变。中国大规模急性传染病相应减少,而慢性病,如肿瘤、心血管病则在增多。由防疫而转向疾控,正是这一格局之下的调整。”

“卫生部的部门之变,省、地区(市)以及县的防疫站过去只对口防疫司,现在则要对口于疾控与法监两个司。相应变化在于,防疫站一部分分离出来成立卫生监督检测所,另一部分则合并吸纳妇幼保健站、健康教育与地方病防治等组成疾控中心。这一调整与中国疾控中心的筹建相适应。而中国疾控中心成立后,各省市疾控中心对口的管理部门,也由过去的卫生部,变为中国疾控中心。”胡永华说,“去年年初,中国疾控中心成立,管理系统开始转移。而这一年时间里,正是卫生部与疾控中心‘权力’交接之际。交接完毕之后,卫生部疾控司更主要职能将会是宏观政策制定方面,具体层面的工作由疾控中心管理。”

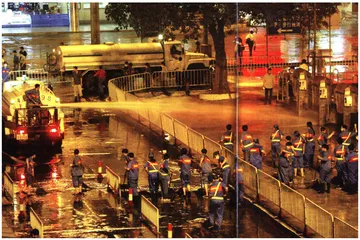

不只疾病传染,恐慌情绪也有很强的传染性

由危机开始突破与创新

更健康的社会治理结构,杜刚建认为,条块之间,块更有权力,“而这样的分权制变化,需要更长的时间才可能完成。在目前情形下,更具选择性的方案是建立危机管理系统。”有意思的是,在记者约定杜刚建采访的当晚,新闻播发了全国防治非典型肺炎指挥部成立的消息。学者的构想,已经非常迅速地变成了政府的选择。对危机的定义,杜刚建说:“涉及公众性财产、生命安全;形成区域性;突发性;高度威胁性——威胁到地域基本价值,如稳定与发展。”按这样的定义,“不仅仅是SARS,还有地震、洪水等等,都可归入此类。而此次‘指挥部’的成立,可以用它来真正协调各部门工作。所有的危机,都是‘跨部门’的,只有建立这样的管理系统,才能高效回应危机。”

张成福同样将全国防治非典型肺炎指挥部的成立认为“是一个标志性”事件。对于危机管理而言,张称,“最重要的内容之一,就是沟通机制。与公众的沟通,政府内部的沟通。”从4月20日卫生部常务副部长高强的新闻发布会开始,“公众的知情权开始得到满足。只有信息公开,建立良好的沟通,才能提供有效的社会慰藉,并且防止谣言。”

SARS事件使人民的生命权、健康权与知情权高度融为一体,“而这些权利,恰恰是基本的人权”。杜刚建说,“过去我们讨论电子政务,信息公开。但在操作过程中,最麻烦的地方在于,什么信息可以公开,什么不可以。而这次事件,可以为过去的讨论提供一种新思路。”

参与“公共卫生事件应急条例”讨论的胡永华透露说,在这一条例的讨论稿里,对报告制度有具体规定,瞒报、缓报、谎报都有处理;同时国家还建立突发事件信息发布制度,要求是及时、准确、全面。而对未按条例履行者,讨论稿“初稿措词十分严厉,对政府的正职负责人撤职、降职处分。不过后来经过讨论,如果正职事发期间不在现场,这样的处理就可能有失公允了。所以改为‘主要负责人’。”

在与记者讨论SARS事件对现实与未来中国带来的影响时,张成福十分感叹:“十多年来,我一直倡导的是‘责任政府’。权力与责任、权力与义务要平衡,这是天经地义的道理。对官员而言,他必须承担,第一、政治责任,要对人民负责;第二、行政责任;第三、法律责任;第四、道义责任,官员在道德层面要做示范作用。”由此而观此次的政治问责制的采用,张称,“这是了不起的进步。”

政治责任制度,杜刚建说,“在宪法与组织法里都有,但过去很少启动。这次由执政党启动,作为一种开始,未来会逐渐演化出人民代表、政协委员提出罢免案,这个时候,政治问责制就算完善了”。

政府行动现在时

4月25日下午,受国务院总理温家宝委托,吴仪向十届全国人大常委会第二次会议报告全国非典型肺炎防治工作。吴仪说:“第四批防治‘非典’督察组将于4月26日派出。这样,国务院督察组已到达30个省区市。督察组最主要的工作是核实疫情。”这样,对疫情报告的准确性要求已近极限。在同一天,北京市新闻发言人称:“(为了确保数据准确,)实行首长负责制。”即使如此,“我们还派出了152个督察员深入到147个二级以上医院,协调检查工作。”

4月23日,国务院常务会议决定成立防治非典型肺炎指挥部,吴仪任总指挥。此次会议更重要的内容是会议决定,中央财政设立“非典”防治基金,基金总额20亿元。同一天,北京市政府发布通告:对非典型肺炎疫情重点地区采取隔离控制措施。4月24日零时开始实施隔离。4月28日媒体公布:“(截止27日10时,)实行分散隔离和集中隔离的非典型肺炎患者及疑似患者的密切接触人员7672人,已解除隔离1384人。”

4月25日,全国整治办与公安部联合启动防“非典”时期专项工作协调机制。4月27日,商务部为稳定生活必需品和消毒防疫用品供应,决定建立城市必需品市场监控报告制度。这一天,北京市开始分区县统计日报,并报告隔离区情况。应急系统基本全面完善。