炸弹飞过巴格达

作者:王小峰(文 / 王小峰)

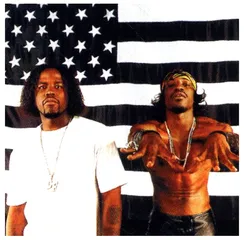

“贱民”乐队

麦当娜摄于2001年《美国生活》的资料图片

显然,美国军队的炸弹可以以任何角度和方向从巴格达的上空飞过,但是不允许“贱民”(Outkast)的那首《炸弹飞过巴格达》(Bombs Over Baghdad)在电台里播放。1991年海湾战争期间以及海湾战争结束之后,很少能看到歌手们去创作与这场战争相关的歌曲。假如没有这次“伊战”,可能也不会有人关注“贱民”的这首早在2000年写过的《炸弹飞过巴格达》。

因为有这个背景,这首歌立刻与布鲁斯·斯普林斯廷的《生在美国》、鲍勃·迪伦的《战争之主》、U2的《一个》并列成著名的反战歌曲。同样,当人们再次关注“贱民”的时候,也不再去研究他们是如何天才般地把疯克、Hop-Hop、摇滚乐变成最流行的音乐了,而是他们的政治立场。

其实这首歌曲并不见得就能把“贱民”的政治观点表述得很清楚,甚至一个歌手在他的歌曲里表达自己的政治观点早已成了习以为常的事情,尤其是对像“贱民”这样的黑人Hop-Hop 组合来说。也许人们还记得“9·11”之后,有一个黑人组合The Coup突然名声大噪,原因很荒诞,不是他们的歌曲上了排行榜,也不是他们干了什么惊天动地的事情。仅仅因为他们的唱片封面上有个人正按下手里遥控引爆器的按钮,背后是火光冲天的世贸大楼。不可思议的是这张唱片的封面早在本·拉登行动之前就设计好了。类似的还有一个叫Tele Trieste乐队,他们的一张唱片封面就是纽约世贸大楼,有两架飞机穿梭飞过,可见,早在拉登之前,早就有人“预谋”过了。

这仅仅是一种巧合,并不能说明任何问题,“贱民”在3年前写《炸弹飞过巴格达》时也没有想到会成为现实,只是在这个特殊敏感时期,一切都可能被联想成别的。

麦当娜在“伊战”之前拍的《美国生活》音乐录像带,夸张地将性、浮华和战争联系在一起。如果没有这场战争,你会觉得善于卖弄的麦当娜无非是想制造轰动效应,既向这个世界宣扬了性,又反对了战争,几乎是当年反越战时期“要做爱不要战争”的翻版。甚至连萨达姆都对这个违背伊斯兰教义的麦当娜也网开一面。但是麦当娜很聪明,当她发现这个音乐录像带被人利用并误导公众时,立即将其收回,不在电视上播放。在这个录像带结尾,麦当娜将一个拉开导火线的手雷扔给了一个酷似总统布什的人,当“布什”接到手里,却变成了一个打火机,于是他用“手雷”点燃了香烟。如果麦当娜不聪明,或者说她是一个极端反对战争的人,结尾可能变成“布什”接到手里仍是一颗手雷,并在瞬间爆炸,“布什”被炸得血肉横飞。

战争期间,人们的感受总有些微妙的变化,或者说是出于敏感,对很多事物的判断都是“非典型”标准。比如,战争一开始,MTV欧洲频道便开出一长串名单,提醒节目制作人不要播放名单中的歌曲。凡是有战争资料镜头的音乐录像带一律禁播,或者歌曲中有“炸弹”、“导弹”、“战争”字样的也不许播出。比如Radiohead的《入侵》(Invasion)、“大屠杀”(Megadeth)的《圣战》(Holy Wars)、加文·弗莱迪的《你,我和第三次世界大战》(You,Me and World War Three)以及不幸起了一个叫B-52名字的乐队的所有音乐录像带。甚至英国广播公司封杀了时下最流行的乐队Hot Hot Heat的一首歌《绷带》(Bandages),理由是“绷带”这个词在歌里出现的频率太多,容易让人产生不必要的联想。

人总是要联想的,把一件事联想的盘根错节也是有可能的,但可怕的是,出现以某个人的联想代替多数人的联想,这个世界就不好玩了。