中产阶级的名牌青春期

作者:苗炜(文 / 苗炜 曾焱 朱步冲)

60年代皮尔·卡丹的女装款式今天看来仍有趣味

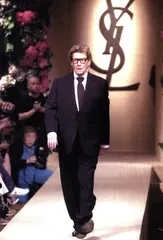

1985年5月,伊夫·圣洛朗时装巡回展在中国美术馆举行。1984年,这个同样的展览安排在纽约大都会博物馆。这位伟大的设计师说,他把展览的第二站放在中国,是向悠久的中国文化致敬。当时的《世界知识画报》是中国大陆少有的彩色印刷杂志,它在展览开幕的那个月用4个页码向中国读者介绍了伊夫·圣洛朗和他的时装。

1987年,该品牌一位高级主管在悉尼一家杂志上撰文回忆说:“成千上万的人前来观看展览,我不知道他们对这些东西的看法。他们,尤其是那些在文化大革命中长大的年轻人,不懂如何历史地理解时装的变化,也不了解欧洲时装的背景。然而参观者仍然络绎不绝,他们静静地、神情尊重地看展品,几乎每个人手里都拿着速写簿和铅笔。”他说,“一年后北京街头出现了模仿伊夫·圣洛朗款式的服装,各种款式,从蒙德里安服到俄国芭蕾服都受到了模仿。”

2002年底,伊夫·圣洛朗退休。YSL品牌被GUCCI收购,它在北京的店面也随之收缩。事实上,YSL总部一直是把许可证卖给香港或台湾地区的公司,再由他们在内地寻找分销商。更擅长这种玩法的是皮尔·卡丹。

1979年,皮尔·卡丹在北京民族文化宫举办了第一次服装表演,1981年在北京饭店又举办了面向大众的服装展示。两年后,他投资数百万美元在北京办起巴黎马克西姆餐厅,在很长一段时间里,马克西姆餐厅和皮尔·卡丹都成了奢华生活的代名词。

“1993年深圳西武百货开张,我认为是一个标志性事件。邓小平南巡之后,改革开放势头好,深圳股市上造就了第一批有钱人。他们是中国大陆最早的奢侈品的消费阶层,吃的要好,住的要好,穿的也要好。纪梵希第一家店就开在西武百货,当时一个月卖出去100多万是很容易的事,主要顾客是商人。在西武百货开张之前,人们认为皮尔·卡丹、金利来、花花公子就是男装代表,就是好东西了。”纪梵希中国区零售总监沈力峰先生说。比纪梵希更早的是1991年进入大陆市场的杰尼亚,它的顾客同样是事业成功的男人。这家以面料为特色的男装品牌被公认为是最早在大陆开店的顶级品牌。

王府饭店公关部总监吕以民小姐说,90年代初,第一批奢侈品进入王府饭店的精品廊。而2002年王府饭店精品廊更加忙碌,这一年共有Prada、Tiffany & Co,Piaget(伯爵)、Emmannel Ungaro等9家新店进入,重新扩充和装修店面的共有13家,包括Bally、Burberry、Gucci、Cianni Versace等等。包括2003年6月即将开业的Bavilgari,目前王府饭店精品廊共有46家店,已经接近饱和。

Giorgio Armani在大陆地区惟一的一家精品店就设在王府饭店,但过不了多久,这个惟一就不再是惟一,上海外滩3号有一座大楼正在装修,这里的第一层就是Giorgio Armani旗舰店。股东之一是一律师事务所合伙人。

10年来,上海最顶级、最时髦的购物场所是这样演变的——美美百货、莲卡佛、恒隆广场。而新天地的IT店则以另一种时尚着称,它专门搜罗世界上一些年轻设计师的新牌子。同在新天地的逸飞中心则强调着本地时尚产业的努力,或者用陈逸飞先生自己的话说,是“视觉产业”。身穿自己品牌服装的陈逸飞接受本刊记者采访时说:“我们不能只满足于做世界工厂,我们要挣那个附加值。我80年代来往于国内外,每回出国都要受朋友之托从国外带回来一些包,许多包产地就在中国,这说明我们的工艺水平没有问题。那时候我就想,为什么我们不能做一些好看的东西,保持一定的品位又比较便宜。逸飞女装销售业绩良好,定位就是在公司白领身上,因为她们不可能任何时候都穿着GUCCI或PRADA,但她们需要感觉类似的衣服。”这后一句话道出了时装业的一条真理——大牌子永远影响小牌子。

陈先生说过,中国人现在有钱了,我希望让大家更有品位。美国设计师奥斯卡·德拉伦塔说得更直接——“我们向世界销售一种生活方式,我们的影响范围越来越大,这使人们对我们的看法发生了巨大变化,使这一职业在社会上被广为接受。我认为所有社会结构归根结底有赖于权势和影响,当然也有赖于金钱带来的权势和影响。”

米兰在流行什么?

伊夫·圣洛朗退休,YSL被GUCCI收购,大品牌之间的联合是一种趋势

2002年5月,北京的报纸发布了一条“天安门时装秀”的新闻,报道说,8月23日晚将在天安门广场东侧举行一场时装秀,这场汇演是继三大男高音紫禁城广场音乐会后的又一惊世盛典,有5位国际顶级服装服饰设计大师、3至5位国际顶级名模、国外及中国港台地区顶级演唱巨星在内的数百名中外演职人员参与演出。这是“2002时尚北京”系列活动之一,组委会称,就像巴黎时装周、米兰时装周、纽约时装周、伦敦时装周一样,“时尚北京”也将被国际认可为“北京时装周”。

遗憾的是,2002年8月23日,“时尚北京”演出根本没有出现。组委会新闻中心给出的解释是,由于招商时间太短,经济运作及操作各方面都没有协调好。“时尚北京”活动推迟至2003年5月。

2003年3月,一位国际大品牌的市场部经理回忆说:“当时我们的衣服都已经从香港运来了,公司总裁也安排好了时间准备飞到中国,可活动忽然取消,令人奇怪。”该品牌目前正为4月份在上海国际会议中心的一场名牌时装秀做准备。据悉,参加这场表演的都是世界一线品牌。

类似的时装博览会或“时装周”活动,偶尔能给国内年轻设计师提供与大牌子同台表演的机会。2001年5月在上海的时装文化节上,设计师祁刚就曾与意大利著名设计师FERRE的女装同台演出。祁刚说:“那些衣服比我设计的服装贵上100倍都不止。在FERRE的衣架旁,总有保镖巡逻,禁止闲杂人等靠近。一位中方工作人员认识我,在保镖休息时候给了我30分钟时间,还一再叮嘱我就30分钟。我摸到那些衣服的时候心跳加快,那些衣服太美了,做工太好了。这就是世界上最好的时装。”那几十套FERRE高级时装,最低价格的一套要8万美元,据祁刚估计,在30分钟里他触摸到的衣服总价在2000万美元左右。

一年后祁刚加盟薄涛公司,在2002年12月北京国际时装周上推出了“高级时装订做”。有时尚界人士评论说,这纯粹是炒作概念,中国哪里会有“高级时装”。在三里屯一家茶馆,祁刚回应说:“时尚类杂志一般只介绍国外大牌的时装和设计师,但现在也开始关注国内自己的设计。这是因为时装编辑自己越来越懂行,有越来越多学时装的学生加入编辑队伍。这样就可以扭转原来只是膜拜大牌子的情况。”他的订做时装,起步价是6000元,上不封顶。这与欧洲高级时装订做10余万、20万人民币的入门价格相差甚远,但更符合现实中国的消费能力。一位从事房地产工作的女性打电话找到茶馆来,开始了时装订做的第一步——讲述自己对衣服的要求。

希望在两年内推出自己品牌的祁刚说,中国的时尚行业是从1993年起步的,因为从那一年开始有了兄弟杯国际青年设计师大赛,而模特大赛也开始与世界接轨,全国冠军可以进入世界精英大赛。他说:“我上学的时候,工作之后,周围总有人说我这个人不太现实,爱做梦。可做时装这一行不就是做梦吗?如果不做梦就做不出好东西来。”

《中国时装》杂志主编苏芒对祁刚颇为欣赏,但她承认,国内的时装产业与世界水平还有相当大差距。两年前接手《中国时装》这本杂志时,她希望把它办成中国最权威最高级的时装杂志,但半年后她调整了自己的想法,几百元的衣服与上万元的衣服同时出现在杂志上。她说:“如果说我们以前瞄准的是0.1%的人群,现在瞄准的就是20%的人群。”

3月6日刚从米兰时装周归来的苏芒说:“那里流行的是超短裙和紧身裤、工装裤,但我们这里的成衣厂家还跟不上流行趋势。我们的杂志可以同步介绍欧洲最新的趋势和设计,但产品跟不上也没有办法。比如1月份的一期杂志我们介绍了铅笔裤,好多读者打电话来问哪里有卖的。我们的编辑也喜欢那设计,但跑遍北京,只在Max.Co店里发现了一款,定价1700元。”

同样刚参加完米兰时装周的金怡小姐也表达了类似的看法,她是意大利女装BLUMARINE和MOSCHINO的营运及商务发展经理,她说:“我们这里整个时尚的氛围还不浓,比如米兰现在流行cargo pants,有真丝面料,有军绿色的,但国内现在还很少见。其实流行元素会在时髦的城市里不断出现,不断强化你的视觉。北京、上海和国际上一线的时尚城市还有一段距离。”

金怡小姐1993年进入上海美美百货,后来曾担任莲卡佛百货店的买手。她说买手要在实用性和表演性之间平衡。回顾几年的买手生涯,她说:“大陆市场的两大原则是男装比女装好卖,男人挣得比女人多呀。还有中规中矩的衣服比强调个性的衣服好卖。比如有个意大利的牌子,它的特点就是印花,但在我们这里好卖的都是不印花的,这就要求大家更了解什么是时尚。现在大家穿的还比较斯文,不是特别在意跟着潮流,突出个性。在莲卡佛的时候,HUGO BOSS最好卖,因为它最规矩,只在细节上有变化。”

金怡小姐说,MOSCHINO曾考虑过寻找中国大陆的形象代言人,但还是放弃了。因为“目前我们的歌星和演员,影响力都不够强。张柏芝、王菲穿什么,香港街头就会有大批人跟着穿什么,滨畸步穿什么在日本也会影响许多人。我们这里陆毅穿什么赵薇穿什么,真能影响别人吗?”金怡小姐说,“大陆目前穿礼服的场合还不够多,而一些大型的舞会或晚宴,有些明星会穿的很普通就来了,他们的经纪人应该提醒他们,这样做是不对的。而更大的问题在于,目前消费者对名牌服装的那套语言系统还不是很了解。事实上,你穿什么样子的衣服,就表明你是什么样子的人。品牌之间的差异、背后那套故事还需要学习。”

为什么喜欢BOSS

高级时装订做在全世界也不过几千名顾客,但这个概念却是众多设计师梦想的

HUGO’BOSS、纪梵希、杰尼亚等品牌的男装对中产阶层最具吸引力

许多品牌瞄准了中国正在形成的中产阶层,CK中国区品牌经理朱培懿说:“CALVIN KLEIN是在2001年9月进入大陆市场的。我们把顾客定位在‘高收入、有品位、外向型消费群’。针对这样一个群体,在中国的产品更新速度和推出种类与在欧洲和美国市场完全一样,我们力图做到使中国的市场与消费潮流与国际真正接轨。”针对几年前CK邀请胡兵做形象代言人的说法,朱培懿明确表示:“我们没有邀请胡兵为中国大陆的形象代言人,这是个不确实的消息。”

POLO-Ralph Lauren中国大陆的首家专门店于1993年在上海锦江迪生商场开业,10年后形成了分布于30个城市的销售网络。Polo中国区品牌经理梁爱怡女士说:“Ralph Lauren的顾客被定位在中上阶层人士,从事行政管理或者专业工作。假如以中国市场与美国、欧洲市场比较,我们的消费者仍然未能接受比较新鲜的事物。顾客仍然把衣服本身的实用性、耐用性放在第一位。款式比较简单,与衣服质料的优秀,是我们顾客选购产品时最关心的因素,不过现在这样的局面也逐渐开始有所转变,他们开始重视我们每季推出的最新潮流款式,逐渐以潮流为优先考虑。”

HUGO BOSS之所以好卖,《时尚COSMO》专栏作家孙哲给出的解释是:“也许跟它的名字有关,有哪个男人不想让自己看上去像个风度阔绰的大老板,尽管这是个无比俗气的名字,但它在全世界都备受男人的欢迎。它在近年推出女装系列BOSS WOMAN时,许多成功的职业女性也为此动心,实际上有许多女性喜欢简单而中性化的衣服。”

有业内人士说:“中国大陆大概有50多种带BOSS后缀的品牌,都是向HUGO BOSS借来的,由此可见大家对老板这个名词多么喜欢。”HUGO BOSS中国区营销经理丁文青女士接受本刊记者采访时说:“对这些用了BOSS后缀的牌子,我们确实关注过,具体数字没有去统计,大约不超过10个。虽然它们中有些牌子的设计和面料也还不错,但对我们的市场影响并不大,因为真正能够消费HUGO BOSS的人,大多是比较成熟的品牌消费群体。他们懂得辨认LOGO和店面风格,这些在全世界都是统一的。他们也很清楚在什么档次的场所里才可能有HUGO BOSS出现。比如说北京的王府饭店,显然它就不会接受一个MARK BOSS或别的什么BOSS。”

纪梵希零售总监沈力峰先生承认纪梵希的主要竞争对手正是登喜路、HUGO BOSS和杰尼亚,但这些牌子可以共同做大市场,因为这些品牌都是中产阶层消费最多的,中产阶层扩大,对每个牌子都有好处。沈力峰先生说纪梵希目前在中国大陆有接近50家店,2002年的总销售额接近2亿。他们采用的是加盟店的方式,扩张比较快。

然而,纪梵希这个牌子给人的印象总是中年商人来买。沈力峰拿出本年度新版的广告说:“你看我们的新广告都是白色的,一点也不老。纪梵希还是在往年轻人那里走,因为越来越多的年轻人开始有钱。以往纪梵希给人的感觉是40到50岁的男人穿的,但这是误解。我们的男装在设计上都很棒,我们和其它品牌竞争最大的优势就在于我们的设计师,但一些买手可能有些保守,怕国内不接受大尖领或色彩更跳的样式。”

沈力峰介绍说,以往正装占纪梵希销售额的70%,现在只占30%,配件已经占到70%。但在市场调查之后,纪梵希认为中国大陆的女装市场还没有达到要求,“因为女装换起来更勤,上万的女装消费起来很难,太昂贵”。

3月初的时候,意大利女装Maxmara北京店中最贵的货品是一件长款大衣,100%羊绒,3万多人民币。“总的看,我们的大衣均价为1万左右,裤装2000元左右。”Maxmara市场推广经理张国红说,“我们的顾客比较集中在金领和高级行政人员,一般的白领可能还承受不了我们的价位。如果要说明星,陈凯歌先生的太太陈红非常喜欢Maxmara,另外中央电视台的主持人孙晓梅也常来。”

2000年9月15日,Maxmara在国贸商场落下北京的第一家专卖店,与此同时,上海的专卖店也开始营业。此前只有广州花园酒店里的一家,此后则相继有了青岛、成都、西安和北京新东方广场的第二家。东方广场的Maxmara店面有368平方米,目前是Maxmara在亚洲区最大的店面。这些都是香港金帮企业有限公司作为品牌代理进行的市场推广,Maxmara并没有直接在中国设立公司。但总裁Maramotti对远东和中国市场非常重视,三年里,他曾两次来北京了解市场。

张国红说:“Maramotti的两次北京之行我都参与陪同,印象特别深的是2002年10月那一次,他到我们的店面。那天我们本来是做了精心准备的,从橱窗到店内的服装陈设都很到位,没想到就在总裁来的前几分钟,有顾客把模特身上的一件外套买走了。我们临时从库里补了一件,因为来不及做入店面的熨烫,个别地方有细小的皱纹。Maramotti一走进来,第一眼就挑了这个毛病。”

张国红介绍说,高级男装成衣只是西装、领带、衬衣,消费群集中,选择面相对窄一点。而高级女装个性化的空间更大,各品牌各有自己的消费群体,在很多层面上有差别,“比如说,Maxmara的风格是含蓄和内敛,而Dior更华丽和时尚,那么对于那些喜欢Dior 风格的,我们就不会把她们作为我们的主要对象。”

Christion Dior中国区市场经理徐茜这样描述Dior 的客户:“她们是20岁到45岁,有自己独立事业的女性,她们知道自己想要什么。”徐茜介绍说,目前Dior在北京、上海、广州各有一家女装店,销售额2002年比2001年增加了150%。Dior也越来越重视中国市场,今年2月24日在北京的“仁”俱乐部召开时装秀,2月27日在上海百乐门召开时装秀。徐茜说:“中国市场还是喜欢‘看得出来的服装’,也就是花了钱要体现出来。我在意大利一家面料工厂里看见一块料子,里面织着很细的金线,很难看到,那是一种看不出来的奢侈。其实好衣服是一个小小的喜悦,不用跟别人分享。”

徐茜说,Dior的受众群比较有限,品牌树立还需要时间,这个品牌也并不属于现在中国所谓的中产阶级。2002年9月,徐茜在Dior上班第一天就是到香港参加一个慈善活动。她最兴奋的经历是在去年11月初陪同设计师约翰·加里亚诺游览北京。在潘家园旧货市场,摆摊的师傅认出来加里亚诺“是个英国的服装设计师”。他在潘家园买了文化大革命的海报、旧上海香烟广告,还去看了京剧表演,登上了长城。今年1月21日,在巴黎的Dior时装发布会上,约翰·加里亚诺的表演加入了中国特色,徐茜带着10个和尚和10个杂技团的演员在巴黎参加了这个名叫“火爆浪漫史”的排练和演出。

为什么人们要买你的衣服?

一家著名的珠宝手表品牌的市场经理说,我们在哪里开精品店,不仅要考虑当地的收入水平和人均GDP,也要考虑那里有没有高级购物中心。事实上,高级百货店一直对时尚潮流有影响,并且是一个城市财富的重要标识之一

钱丹丹和她在北京电视台的名牌栏目《时尚装苑》记录了时尚在中国的发展过程。1993年,钱丹丹就有了创办一个时尚栏目的设想,但因为时尚节目会涉及“暴露”和“倡导高消费”,她的想法没有被批准。1994年11月《时尚装苑》终于开播。

钱丹丹说:“最初做的时候,领导要求我们以弘扬本民族的服饰文化为主,这在操作上有一定的难度。介绍民族服饰,你一定要亲自到那些少数民族生活的聚居区去采拍。这需要很大的资金支持。而欧美的一些大品牌或一些中小品牌,他们都有很大的兴趣在中国做先期宣传,主动为你提供去他们那里考察、了解的机会,这样我就没有资金上的担忧了。如果说我们中国的企业注重保留、发展自己的传统服饰文化,能够比较慷慨地注入一些资金,让我们去拍一部民族服饰文化的史诗般纪录片,那就太好了。”

“那时候我们拍一个牛仔裤的片子都要修改,因为牛仔裤是美国文化的渗透。”回顾近10年的中国时装产业,钱丹丹这样说,“先是无条件接受,然后是有条件接受,最后创造。但我们现在还处于学习和模仿的阶段,各种牌子层出不穷,但粗糙的东西比比皆是。”

“我们有自己的时装吗?”《时尚COSMO》专栏作家孙哲说,“国内现在有不少服装企业,也花大价钱拍广告,但他们还是没有解决根本问题——人们为什么要买你的衣服。这是一个整体的形象问题,你要解决的是为什么人们买你的衣服,而不是你的衣服是什么样子。高级成衣是一种特殊商品,没有外在的诱惑,只是衣服,那就太简单了。所有的高级成衣,你买到的都不是你看到的那个,也不单纯是件衣服。奢侈品给人的诱惑就在这里,很美,离你一步之遥,勒一勒裤腰带就能够着。”

孙哲描述目前中国的名牌消费者:“一般来说,他们的第一件奢侈品总是包,因为它坚固耐用。但许多买包者会永远停留在买包阶段,成为买包阶层。从买包跨越到买衣服,这中间的差距相当大。真正消费名牌的人有这样三个特点——对什么都不太相信,有钱,喜新厌旧。许多人的品牌忠诚度差,什么都图个新鲜,他们还没有发现适合自己的牌子。当然,没多少钱——一个月只有三四千块钱收入的人也有买高级成衣的,这样的例子也不在少数。这几年和未来几年,中国已经出现而且还会出现一大批包法利夫人那样的人。”

时装摄影师潘杰说他“在顶级时装这个消费圈子里时进时出,最终选择Armani不仅仅是因为他被人津津乐道的剪裁和设计,更多是因为他给我的放松感”。他说,“这些大牌子带来的不是好的衣服,或者说你穿上这件衣服就漂亮了,实际上他们传输的是观念。在我个人接触这些品牌的经历里,我感受最多的是品牌所表达的生活态度,这是很多中国名牌达不到的,因为品牌制造者和接受者对生活方式的理解都不够。”

娟子1994年开始学摄影,“因为我在纺织部下的一家杂志社工作,无意中就朝着时装这个方向了。那时候这个领域在国内确实还没有职业化(现在其实也谈不上)。当时国外的大品牌进来很少,对他们的商业操作模式几乎一无所知,时装摄影的概念大致就是,一个漂亮的女孩穿上一件漂亮的衣服,然后你把她们拍清楚。我引起注意可能是因为寻求改变”。

1995年娟子第一次为国内品牌拍宣传照片,是“派”。接拍的第一个国际顶级牌子是Dior,大约在1996年。为她赢得名声的是她为薄涛时装在云南高原拍的一组宣传片,那是中国时装摄影中的经典作品。娟子说:“我认为一个品牌能否成为名品,就在于它有没有具备一种品牌精神。对时装摄影也是一样的。一张片子,人们能透过画面感受到你要表现的品牌精神,那就是好片子。你看陈娟红穿着薄涛礼服那张,人们最先看到的可能是光感,然后是色感,然后才是人物和服装。我们可能看不清衣服的任何细节,但一定会有对衣服的感觉,那就是因为整张照片体现出来的品质感:女性,完美和戏剧般的华丽。最开始薄涛公司对我的创意效果也是有犹疑的,但市场证明效果很完美,很多人因为喜爱这个品牌的宣传图片,然后喜爱他的服装。这就是品牌精神体现成功了。”

“我拍过许多大品牌的衣服,这些大牌给人的感觉很轻松,时尚来得自然,而国内很多品牌的设计和表现力都有紧张感。这不能怪国内的设计师队伍,他们面对的是一个完全不成熟的消费群体,吸收再多的外来理念,也无法完整地体现在设计中。另外,国内品牌在整体设计和商业宣传上差距太大。也许它们会有非常完美的单品出现,设计、做工、质感甚至色彩都很好,但就是单品而已,你无法看到它作为品牌的整体风格和系列性。”

时装摄影师冯海的话更直接:“说白了,时装和时尚其实就是一个游戏:吃饱了,悠闲了,于是集体猜谜:这一季来个什么潮流,下一季要不找找返回60年代的感觉?最后流行与否,就看谁是游戏高手。”《世界都市ilook》视觉创意总监唐健超认为,时装产业不可能摆脱欧洲这个中心的影响,那里有最著名的设计师,对世界整体时尚的变化也影响最大,而且来自各国的年轻设计师,在为它提供新鲜的血液,新的思路。中国时装发展的历史太短了,只有20年左右,还处于一种战国时代。”

在哪里上班要戴卡地亚?

你的第一件奢侈品是包还是手表?

潘杰的一张作品:时装出售的不是衣服,而是一种形象

《远东经济评论》曾经做过一个调查,讲述亚洲人为什么热衷名牌。对这一现象,孙哲的看法是:“名牌消费在亚洲的热闹是因为这里许多人没有信仰,因此就容易对物质产生信仰。我在日本看到许多平庸的小女孩背着夏奈尔的包,她们根本就不是那个阶层的,这是一种畸形消费。中国大城市这些年变化迅速,人们同样没有安全感,买奢侈品可以获得瞬间的心理膨胀。我们这里的畸形消费也会增加。”

卡地亚中国区公关经理邓慧莹小姐在卡地亚台湾任职数年,2001年4月卡地亚在上海设办事处,她就从台湾来到上海。她拒绝透露在中国大陆市场上卖出的最贵的卡地亚珠宝是多少钱,只是说“我们店里上百万的珠宝也卖出去过”。她说,“奢华的东西在这里有市场,因为这是身份地位的象征。以往许多人对品牌的认知还不够,以为雷达、欧米伽就是最好的手表。但随着收入的增加,大品牌的进入,他们会对时尚有更多的了解。”

邓慧莹小姐说:“其实,我们的一些手表和配饰,刚毕业没多久的白领也能买。你在工作中做出好的成绩,就可以奖赏自己一个奢侈品。”

香港传媒人士陈冠中这样说到卡地亚:“80年代中的香港经济发展迅速,在中环上班的女性分成两个阶级,一个是行政人员,一个是文员,行政人员是要穿套装的,而文员阶层只要穿裙子就行,不那么讲究上装,在行政系统再往上升迁,就更注意穿着,在衣服皮鞋之外,贵金属的手表就成为一个分水岭。卡地亚的DIVAN 手表在白领女性中间特别流行,做到高级职位就要买上一块。香港是个竞争激烈的商业社会,你的工作面临很大压力,是不是成功要从身上表现出来,要给人看到。在社会上也是这样的风气,一个男人,有了些身家就要买一块ROLEX。”

陈冠中曾在香港创办《号外》杂志,目前担任大陆一家出版公司时尚类杂志总监。他说:“也就是从20年前开始,香港自己的服装工业开始发展,有了一些廉价但不难看的衣服,比如休闲一些的佐丹奴,U2,G2000,这是些很基层的衣服。香港有一些设计师,如VivienneTam,获得了国际上的承认,但对更多的年轻人来说,打扮起来干净,有不那么难看的衣服也非常重要。在香港有便宜的东西让你穿得时髦前卫,但超越时髦的人也有不同的选择,第一是波西米亚式的,穿的衣服就要表明我是不用上班的;第二是最贵的,他们也是不用上班的,只需要喝下午茶,但一定要穿着Chanel;第三种情况是中间层的,他们对品牌有足够的认识,但还是买不起。大众层面对高级品牌的热中开始于30年前,大家开始买丝巾皮包,开始买大牌子的一些小配件,这和上海现在的情况差不多。”

《号外》杂志创办于1976年,陈冠中先生介绍说:“《号外》开始还带有波西米亚风格,甚至有点左倾立场,有点另类,广告商也不知道这本杂志是给谁看的。80年代中,从美国传来一个新词汇,这个词汇一下子救了我们,就是雅皮,他们是城市里年轻的,往上爬的一群人。我们杂志在当时香港的中文杂志里最洋气,广告商就说了,这是一本‘雅皮杂志’,实际上这是个美丽的误会,因为这个误会,杂志的广告倒多了起来。到80年代末,我们杂志做过一期叫‘雅皮波西米亚人’,从概念上看,也就是现在的波波族,他们当时的特征是上升的,带着黄色的领带,开着宝马,有新式的手机。在当时的香港出现了很多这样的人,重视金钱,有创意,工资高,生活自由,去法国饭馆吃饭,回家听摇滚乐,有满足感和成就感。这批人是香港的‘婴儿潮’,1945年到1950年间出生,这代人到了80年代初的时候,30来岁,正是上升期。以前香港,公司主管一级的都是英国人、马来西亚人、南非人,到80年代全给赶走了。1982年我和徐克一起拍电影,发现这个行当里全是年轻人,一个老人都没有。这个时候,香港的本地化开始凸现,流行歌曲,大家都听谭咏麟,本土电影的票房全面超过西片,主流社会也越来越迎合年轻人的口味。以前巴黎时装周、米兰时装周,根本就不会给香港媒体记者证的,他们原来是轻视这个市场的。80年代中,我们的摄影记者拿到了第一个给香港记者的采访证件。”

谈及影响香港时尚发展的几个人物,陈先生说:“香港的JOYCE店是名牌商店,里面多是大牌子,20多年前它在香港开创高级时装的潮流,店主JOYCE Ma被称为香港时装女皇。80年代、90年代香港演艺界对时装的推动作用很大,而90年代,时尚聚会中的主角又多了一个阶层,那就是有钱人的第二代。办什么party都要请他们来,再拉几个明星。其中最活跃的是赌王的女儿何超琼。”

在JOYCE店之后,香港又有了IT店和DMOP店,这两家店会有欧洲一些更年轻、更新的设计师的作品。现在上海新天地有一家IT店,DMOP店也在2002年进入广州。陈冠中说:“大陆大城市接受时尚的步伐很快,社会的发展总是越来越分化,品味也会更加多样化。钱是非常重要的,但品位也不是钱堆出来的。”

北京电视台《时尚装苑》的收视调查显示,该节目的男性观众多于女性观众,钱丹丹说:“我也觉得有点奇怪,但这也很正常,男性观众也喜欢看漂亮的女人、漂亮的衣服。电视是一种大众媒体,这和我们节目中时常出现的那些顶级时装有很大的距离,事实上,那些高级成衣在国外也是少数人消费的,80%或者说90%的人都不会去消费,但这不是说大众就跟它没关系,中小品牌都是跟着大牌子的潮流走的,而这些衣服是我们要穿的。我们不是号召大家去买大牌子的时装,但它们有着绝对影响力。不是你在物质上要把它居为已有,而是精神层面的东西。我们以前都是布衣阶层,没有贵族阶层,但时装的发展是和社会阶层有关系的。”