生命的螺旋:DNA的50年

作者:鲁伊(文 / 鲁伊)

人类基因组草图极为庞大,可以写200本1000页的电话簿

费朗西斯·克里克

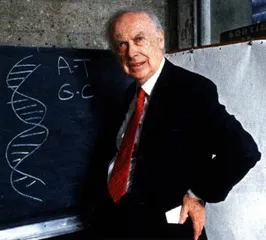

詹姆斯·沃森

生命的分子:DNA

2月17日出版的美国《时代》周刊,封面故事围绕DNA而展开。这显然是为纪念50年前的2月28日。那一天,37岁的弗朗西斯·克里克(Francis Crick)走进剑桥大学的老鹰酒家,宣布他和27岁的詹姆斯·沃森(James Watson)已经“发现了生命的秘密”。

把某一个日期定为某个历史时期的开始是一种容易引起争论的偷懒习惯。比如,包括沃森本人在内的许多科学家都认为,只有当它以下面的方式写在1953年4月25日的《自然》杂志上之时,生命秘密才算真正展现在人类眼前:“我们拟提出脱氧核糖核酸(DNA)盐的一种结构。这种结构的崭新特点具有重要的生物学意义……该结构具有绕同一轴心旋转的两条螺旋链……通过嘌呤和嘧啶碱基将两条链联系在一起。”不管到底以哪一天作为DNA结构的发现之日,有一点无庸置疑:在这半个世纪里,我们的科学、医学和生活方式都因为这篇不足2000字的论文而发生了巨大变化。

对DNA结构的描述可以更为通俗易懂:分别代表腺嘌呤(adenine)、胞嘧啶(cytosine)、胸腺嘧啶(thymine)和鸟嘌呤(guanine)的A、C、T、G按照一定的次序排列于双链上,A与T相对应,C与G相对应。知道一条DNA链上的字母顺序,另一条链自然也就得到了确认。这个实际长度不足一万亿分之一英寸的双螺旋链,存在于人类100万亿个细胞中,写就了神秘的生命之书。

双螺旋结构的发现富有传奇性。在所有参与角逐的研究人员中,克里克和沃森不是最聪明的,也不是最有经验的。他们没有最好的仪器设备,两人甚至对生物化学知之甚少。他们看过量子物理学的创始人之一薛定谔写的《生命是什么?》,并由此对DNA及结构产生兴趣。来自美国的沃森与在剑桥卡文迪什实验室工作的克里克在1951年的秋天初次见面,很快一拍即合,展开了对DNA的研究。

故事里有一个昵称“罗西”(Rosy)的女子——罗莎林德·富兰克林(Rosalind Franklin)。沃森在自己的传记《双螺旋——发现DNA结构的故事》中这样描述这个作为他们的竞争对手的31岁的女科学家——“尽管她个性很强,但却并非没有魅力。如果她稍微对服饰花上一点心思,可能就会美艳逼人。”那时候,她已经是世界上最有天分的晶体光谱测量学家。运用X射线衍射法,她区分出DNA 的A型结构和B型结构,在许多方面为克里克和沃森最终发现DNA结构奠定了基础。由于她在37岁时英年早逝,以至于未能与沃森、克里克和默里斯·韦尔金斯(Maurice Wilkins)共同分享1962年的诺贝尔医学奖(诺贝尔奖只颁发给在世的学者和科学家)。

故事中也有失误。由于沃森记错了富兰克林的DNA样本中水的数量,他们最初得到的是一个根本不可能存在的三链螺旋结构。这个错误是如此重大,曾几乎使他们的工作无法继续。沃森在他自传序言中说,他和克里克拥有一种以“年轻人的自以为是,并且认为真理一旦发现就言简意赅、尽善尽美”为特征的“冒险精神”。

正是这两个人的工作,让人类进入一个对自己更为了解的新时代。在DNA螺旋中,我们看到各异的生命形态的根源:高矮胖瘦,生存死亡,都由那4个字母写成。我们已经知道,携带有BRCA1突变基因的女性,患乳腺癌的几率是正常人的7倍。上星期,犹他州的科学家又宣布,他们已经发现了控制抑郁的基因。人类基因组测序工作,更将把这一切推向新的高度。

随着对自身弱点的深入了解,我们保护自己的能力也在逐渐增强。度身定制的基因药物和基因疗法已经不再是科幻小说中的情节,医生将可以向因基因变异而不能正常生成健康所必需的酶的患者体内注入替代基因,从而使以往的不治之症出现治愈的希望。另外,对抑制和促进癌症细胞生长的基因的研究也使得像Herceptin和Gleevec这样新型的抗癌药纷纷面世。也许在不久的将来,放疗和化疗将像以往的放血疗法一样,会被先进的治疗手段所淘汰。

在一篇文章中,克里克把DNA结构的发现比作打开魔域之门。这个比喻很容易让人联想起希腊神话中的潘多拉之盒。事实上,当遗传学和基因学研究向人类展示出种种美好的前景时,灰暗的一面也不容忽视。如果说克隆人类只是简单的技术操作尚且引起如此的轩然大波,那么,当我们掌握了更多的关于基因和染色体的知识后,“设计人类”是否会成为新问题?即使没有发展到这样的程度,那么,在某种绝症(比如老年痴呆症)尚未找到有效的治疗方法时,告诉一个人,他的基因显示他将在45岁时患上这种疾病又是否人道?

“如此多的机遇,如此多的悬崖需要越过——个道德、政治、宗教信仰和商业的全新领域。”《时代》周刊这样说。沃森曾这样追忆自己的工作——“那时,DNA仍然是一个谜。大家都想在这个领域里显显身手。但没有人敢保证谁能取得胜利。而且,如果这个问题真像我们半信半疑地预料的那样激动人心的话,优胜者对这项荣誉是否当之无愧,也很难说。”