以色列华工一言难尽的“天堂”

作者:李伟(文 / 李伟 郝利琼)

在特拉维夫1月5日晚发生的爆炸事件中有22人丧生,100多人受伤,其中一名中国人遇难,一名中国人失踪,7名中国人受伤

魂断特拉维夫

“我有两个女儿,一个在纽约打工,‘9·11’时躲过一劫;还有一个在以色列,这次让他们炸死了,她大脑已经死亡了,没几个小时好活。”1月9日晚,老人张楚权向记者叹息说。很难想象,国际局势的动荡,竟对一个舟山群岛的中国家庭有如此切肤之痛。特拉维夫“1·5爆炸案”过去后,老人的女儿张敏民成为第三位中国死亡者。

在这天早些时候,中国驻以色列大使馆参赞卢坤接受记者采访时提到了张敏民,“她仍处于昏迷状态,大脑动脉严重受损,导致右脑部分坏死,并压迫左脑。由于处于高烧,现采用物理降温办法。据医生向我介绍,由于大脑严重坏死,其生还几率很小,如果能活下来,将是奇迹”。另外两名当场死亡的遇难者是李培中(男,41岁,山东寿光人,由山东潍坊昌大建设集团公司于2001年7月17日派出劳务人员)和郭爱平(男,福建福清新厝棉厅村人)。“从‘4·12’、‘7·17’到现在‘1·5’,三次爆炸事件已经夺去了6名中国劳工生命,我们多次发布通告,告诉他们尽量避免去犹太人聚集地区,不要乘坐公交车等。”卢坤说。

爆炸发生在特拉维夫老火车站附近的奈夫·沙阿纳街,被当地华工叫做“罗马街”。这里曾经是罗马尼亚劳工的聚集区,中国劳工起初叫“罗马尼”,后来就简称“罗马”。“我们平时最主要的就是去这条街,有500米长吧。”幸存者王治友说,“中国的店不少,卖大米的、拉面的,吃的东西都有,还有不少小餐馆。我一般周六还上半天班,周日休息。休息日时候,我就去那里逛逛,买点吃的,米啊面啊,捎带点猪肉,那地方便宜,一袋米要比别的地方便宜10多元(指当地货币)。有时没事也去那里转悠,主要是那里有中国的电视,很多卫星台都有,是以色列惟一能看到中国电视的地方。那地方也是个红灯区。”

1月8日下午,参赞卢坤去了特拉维夫的Ichilov和Sheba两家医院看望包括张敏民在内的7名中国生还者。卢介绍说:“陈文已做完手术,弹片从后腹穿透身体损害其脾脏,现已做脾脏切除手术。术后疼痛难忍,两腿发麻。但不会有生命危险。储开稳头部有两块弹片,已取出一块,大夫说另一块可留在里边,无大恙,另外左手受轻伤。葛存虹轻伤,左脚受伤,是七位受伤人员中最轻之一。王平桂轻伤,左大腿被铁球穿透,部分右腿受伤,医生要求其出院。王运祥两脚底被弹片穿透成孔,右脚洞大一些,右手受伤。王治友已于1月7日出院。”

“我们希望得到帮助,我哥哥都成这样了……你们能帮我们到以色列驻中国的大使馆去说说吗?”陈文的弟弟陈良对记者说,采访时他正在医院看护。陈家兄弟是福建平潭中楼乡人,弟弟陈良先到以色列打工,2001年哥哥陈文也来了,他们一起住在特拉维夫郊区,去上班经常要到特拉维夫老车站转车,“那天他刚好下班经过这里,爆炸发生了。”陈氏兄弟一直在建筑工地上找活干,到劳务市场上去‘派工’,“有时候一天只能分到一两小时的活,干完了就没了。派到什么就做什么。干了活拿到钱还可以,拿不到钱你一点办法也没有。工作极不稳定,全是打零工性质的,干一天是一天,今天不知道明天在哪里。”陈良对记者说他很害怕,“满街都是警察,因为我们都是打黑工的。”

“以色列大约有2万华工,这次所有遇难和七名受伤人员均属非法打工,即无有效签证,其中有一部分人合法入境,即通过劳务公司进入以色列。”卢坤介绍说,“由于以色列内政部对中国劳务签证控制很严,很难续签,所以相当一部分中国劳工在签证过期后继续留在以打工,也是非法打工。”

民工王治友

记者打电话给王治友时,他正躺在朋友的床上休息,等朋友下工后给做点饭吃。1月7日出院后,他连饭钱都没了,房子也到期,被房东赶出来。如果往上想想的话,灾难可能来源于一罐臭豆腐。1月5日那天下午7点多,他路过特拉维夫老车站附近的奈夫·沙阿纳街,想去一家中国超市买点臭豆腐,他正在挑选臭豆腐的时候,第一声爆炸响了。他说,那时他脑子很清醒,想,爆炸了就完事了呗。正当他要付钱的时候,第二声爆炸响了,就在10米开外。他感到自己的腿和胳膊中弹,待他要提脚时,发现自己走不动了。有一个以色列人示意他坐在路边,会有医生来救他,“那个死去的40多岁的山东人,就在我身边不远的地方,我亲眼看着他死去的。还有那个浙江舟山的妇女,她说她过些天就要回家了,也倒在血泊里。我还是非常幸运的,你看,爆炸离我仅10来米,远的人死了,近的人死了,我还活着。”

如果再往上想的话,王治友的噩梦则更加不清不白,“我们是给人家拐了,有苦说不出”。王是2002年初从老家沈阳出来的,直到6月16日才到以色列,“我们二三十个人在沈阳时,劳务公司说是把我们带到以色列去,哪知却先飞到了泰国,东躲西藏地在那儿呆了两个月。然后又飞回了广州,又在广州无所事事地呆了两个月,然后给带到了埃及,从埃及坐一宿车到了以色列。一路上我们根本不知道要到哪里,是怎么回事,护照一直在他们手上。后来就没人管我们了,我们去问劳务公司的人,怎么找工作挣钱,那人恶狠狠地说,‘钱怎么挣,你们偷渡去呀!’’最糟糕的是,王治友到现在也记不得送他们出国的那家公司名字,也没和他们签过合同。给了他们8万块钱,“应该是有发票的吧”。

迄今为止,王治友在以色列呆了半年了,“实际上只干了3个月活”。刚到以色列的时候,“到处找中国人、求老乡,碰到人就唠呗,说我会点啥手艺,您帮忙介绍个工作”。7月25日特拉维夫第二次发生爆炸的时候,他刚找到活干。王主要在工地上千,盖房子、砌砖头,有什么干什么。“但这里成天抓成天逃的,每天提心吊胆的。一到冬天,活也不好找了。”没了工作,就通过朋友、老乡介绍,或者去劳务市场等活干,“当地劳务市场比较多,三天两天的呆在那儿,也能找到。好不容易找个活,能干个一个月半个月就不错了。干完活还不知道能不能拿到钱。我觉得以色列雇主大多还是挺好的,遇到坏主子就自己倒霉。那些老板总借口你活干得不好,不给钱;你向他讨,他就以报警相威胁。”很多人都遇到过这种事,王治友到现在还有1000多美元的欠款没拿到手,“不给就不给了,没办法,要不回来了,在这里也没人能够帮你”。起初一个老乡正好回国,送了他一部手机,“我那时刚上了两天班,下班时天黑了,我的手机别在腰上。突然窜出一个膀大腰圆的当地人,抢了我的手机、身上的200美元,还有我的护照。我们中国人打不过人家,抢了就抢了,没挨打就算便宜你了。”

王治友平时都是自己烧饭吃,街上什么便宜吃什么,一个月能买两回猪尾巴(猪尾巴最便宜,12元钱1公斤),买瓶十几元钱的臭豆腐能凑合个三五天。没去小餐馆吃过饭,那里一碗面要卖十几块钱,够他一天的生活了。王在家爱喝酒,在这儿也不敢喝,顶多喝瓶啤酒,为着省钱去工地干活。在工地都是自己带饭盒去,炒点土豆片什么的就对付了。爆炸前王住在离奈夫·沙阿纳街2里远的地方,四五个人住在一起,房租300多美元。每月每人合计下来,加上水电煤等开支要花100美元。

由于王治友是黑工,躲避警察也是生活的一部分,“我们一般两三个月就要换一回房子,主要是怕劳工部的人或警察来抓。我们会找个会点希伯来语的老乡一块去帮着讲价。这里会讲点希伯来语的人很多。房东一般还比较友好,相对也还比较安全,除非你在房子里大叫大闹,邻居报了警,那你就遭殃了。”

王治友说,在特拉维夫,顺利的话,一个月能挣700多美元,除去开销,一月能剩500美元。但他到现在为止只寄回家一万多块钱。无论怎么看,在国内王治友也是个底层的小人物。他的妻子梁素娥对记者说:“我的腰有病,看病欠下很多钱,儿子21岁退伍回家,还没有活干。”王治友出来时已经借了5万元债,5分息,借2万元一年就要还3.2万,5万元的话就要还八九万。

采访的最后,王治友问,“大妹子,今天是农历几号了?”我说是腊八。他叹了口气说:“再过一礼拜我就要过47岁生日了,我现在什么都不想,想什么也一场空。我想家想得厉害,不想在这儿呆了,但如果我现在回家,钱挣不到,还不了债,不是把一家人往死里送吗?我希望以色列政府能宽大对我,给我个临时护照,我在这里干一年活,八九个月也行。一个月养伤,天气渐渐暖和起来了,活多了,我狠着劲干,挣几个钱好回家。”

难以量化的华工群体

2003年1月6日,以色列看守内阁外长内塔尼亚胡(右四)、中国驻以色列大使潘占林(右二)到医院看望爆炸事件中受重伤的张敏民。1月12日深夜,张敏民因抢救无效去世

一些在以色列工作的中国工人来到特拉维夫,悼念在爆炸事件中遇难的同胞

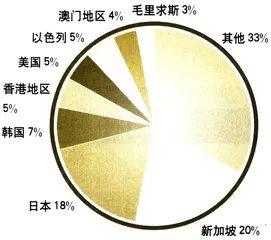

2002年1~6月派出劳务合作分布的主要国家和地区情况

(供图:中国对外承包商会)

根据中国对外承包商会发布的信息,2000年以色列人口640万,劳动力225万,失业人口23.4万,外籍劳务23.4万。外籍劳务中巴勒斯坦劳务约8.5万(合法2万),其他国家约15万。建筑劳务约13万,农业4万,家政4万,其余为餐馆、公司职员,每年外籍劳务配额在7~8万名左右,每一配额的工作期限一般为两年。中国华工在以色利主要做建筑业。

在以色列究竟有多少华工?驻以色列大使馆参赞卢坤提供的数字是2万左右;中国对外承包工程商会综合部副主任王玉良说,合法途径的大概5000人。对外贸易经济合作部跨国经济研究部副研究员许丹松说,2001年底大概1.6万人,但去年以色列调整官方政策,暂停外籍劳务引进,合法的华工进入可能只有1500人左右。许丹松介绍说,如果从官方登记的合法华工数字看,以色列和新加坡、日本、韩国都是中国最大的华工输出地。中国对外承包商会发布的信息提供的2002年劳务合作营业额,以色列的份额是5%,和美国一样多,略低于韩国。许丹松给记者提供了外经贸部的统计数字:2002年1~11月中国海外劳务总计48.4万人,其中纯粹的劳务(中介)有40.6万人,承包工程所带出的员工7.8万人;具有外经贸部的对外合作经营权的公司2000家左右,其中400~500家是专做劳务合作的,也就是劳动力中介,这些是合法的。

“海外华工真正的数量有多少,很难说得清。”中华全国总工会保障工作部劳动处处长陈杰平介绍说,“中国的劳务输出,官方途径主要有两条:一条是外经贸部系统的对外劳务合作,包括承建海外工程和劳务中介,这块是主要的,要占到90%;另一块是劳动部的海外就业。这两块是合法渠道。不合法的是偷渡以及一部分中国劳工在签证过期后继续打工,也就是常说的‘黑工’,这一块人群很大,没有统计数字。”事实上,特拉维夫爆炸案中波及的9位华工,都在这一“无法统计”的范围内,其中6人是在合同期满后打黑工,两人偷渡,一人被非法中介骗来。

许丹松介绍,中国近期大规模的海外劳务是从上世纪70年代末开始的,“改革开放刚起步,中东油价上涨,中国开始进入中东承包工程市场,1978年的时候大概有几千人。一直到80年代中期,中国劳务的主要市场在海湾地区。而90年代初海湾战争是一个转折点,此后东南亚,包括新加坡、日本、韩国,成为最大的输出地,而其中又以新加坡为最,2001年的数字是9.9万人”。从行业上看,依据海外承包商会的数字,华工主要做的是制造业(42.5%)、农林牧渔业(17.2%)、建筑业(15.50%)、海员(10.2%);而专门的渔工达到了13.3%。“日本北海道的渔业公司大量雇用华人做渔工,鱼打上船后渔工负责刮鱼鳞、挤鱼肚,做初期加工,这种活本地人不愿意做。另外做海员的也很多,这种工作最艰苦,常年在外漂泊,世界最大的船籍国巴拿马一般雇佣希腊人做船长,水手则多为菲律宾人、中国人、塞浦路斯人。”陈杰平说。

“华工的竞争力不仅便宜,更重要的是有技术、聪明。”赵孟刚说,在东南亚他们的木工教当地人用刨子,教了3个月,最后干活的时候,还是把刀片装反了,“我曾经去过一个当地人家里,那是一个用铁皮做的房子,家具只有两样,一个是躺椅,另一个是个火炉,而主人就躺在摇椅上打瞌睡,他们对物质没什么要求,你要是不打扰他他可以睡一天,而中国人不管在哪里,都有一种上进、奋斗、出人头地的精神,适合当工人。”许丹松曾到阿联酋作过相关的调研,她看到中国员工的月收入有300美元,而印度、巴基斯坦的只有100美元。

1999年,中华全国总工会曾经向国务院提交一份华工状况的调研报告,这份3年前的报告可能是目前惟一的一份华工报告。当事者回忆,这份报告最初的触动是,1998年台湾地区媒体报道,台湾轮船“金庆号”在毛里求斯附近海域枪杀15名大陆渔工,抛尸大海。“新华社的《参考清样》报道了这件事,我们随后作了这份报告,最后有关领导作了批示。”

“此后下岗再就业问题日益重要,我们就没有再做这方面的报告。”陈杰平说,“而实际情况是,海外华工的生活状况和利益保障依旧非常严峻。”“外交无小事,华工在外的冲突都会直接上报省长,随后传达到外经贸部门,像在约旦的中国纺织女工攻击了当地警察,甚至开创了当地的先河——女人打男人。”许丹松说。陈杰平认为广义的海外华工有四类:第一类,雇主是我们自己,员工也是国人,主要是工程承包项目;第二类,雇主是外方,员工是华人,属于劳务中介输出;第三类,是具有资本输出性质的海外创业者,比如在巴黎的温州小老板;第四类就是非法偷渡。“在这之中,第二类和第四类出的问题最多,权益也最难保障。”

“主要的问题是:1.境外雇主违约,野蛮管理,克扣工资;2.缺乏有效的保护机制,合同的订立漏洞很多,没有考虑权益问题;3.非法中介充当蛇头,认证管理制度不完善,政出多门,外经贸部、外交部、劳动部、共青团都有涉及;4.自己人恶性竞争,工资压得很低,比如我们输出的渔工,最开始月薪有200~300美元,后来跌到了150美元。此外,使领馆提供的支持不够,有些城市的领事馆也就1~2人,根本忙不过来;还有经验问题,涉外的劳务纠纷官司不会打,相关的律师也很少。”

许丹松介绍,为了防止华工受骗,外经贸部明确规定,华工出国前缴纳的费用只有三项:一是保证金,保证合同的执行,占工资总额的20%,这笔钱在华工履行合同后是要退还的;二是中介服务费,由劳务公司获得,占全部工资的12.5%;第三是相关手续费,如体检费和政审费,同时外经贸部对相关的合同都要审查,确保公正性。而事实上很多中介公司都有搭车收钱的现象,没有许可证的劳务公司更是扰乱秩序。

此外,国际局势的动荡和全球经济困境也给华工带来了更不利的局面。许丹松告诉记者,到2002年11月底的统计,当年劳务合同额同比下降了22.7%,营业额同比下降4.8%,而可统计的华工人数却上升了5万人。由于经济不景气影响,各国政府纷纷调整劳务政策,下滑较大的是新加坡和以色列,2002年3月新加坡暂停输入我国建筑工人。依据中国对外承包工程商会的数字,1~6月的完成营业额和新签合同额分别下降了20%和58%,以色列的新签合同额下降了65%。